コロナ禍を経た小売業界の変化と新潮流 米国に学ぶDXの最前線

新型コロナウイルスの影響で、DXの流れは更に加速しています。DXの新潮流を取り上げる本連載の3回目は、DX先進国であるアメリカの小売業界の状況を紹介します。アメリカにおけるDXのトレンドや、日本でも参考になる動向について、博報堂CMP推進局の徳久真也と長谷川恭平に聞きました。

※第一回:一般消費財におけるDXの新潮流はこちら

第二回:モビリティDXの新潮流はこちら

ーまずはじめにDXの取り組みが進んでいる米国の小売業界の状況を教えてください。

- 長谷川

- 僕は、博報堂のCMP推進局グローバル部に所属していまして、データマーケティングやクライアント企業のDX支援を博報堂の海外拠点と一緒に進めることを主な業務としています。ここ数年リテール領域のDXが特に米国を中心に進んでおり、東南アジア地域や国内での応用も見据えながら、国内外の動きをウォッチしてきました。

まず、米国が日本と大きく違うのが、ミレニアル世代やZ世代と言われるようなデジタルネイティブが人口の約半数を占めている点です。その影響で購買行動の変化のスピードがはやく、ECやSNSを通じた購買や、ショッピングアプリなど、デジタル上の購買接点が増えている状況です。例えばアプリ一つとっても、店内で使う場合はクーポンや店内案内、店外で使う場合はECサービスにアプリの仕様が切り替わるなど、利便性の高いものが多く登場しています。

大手小売ではオンラインとオフラインの買い物を統合化する取り組みが進化しています。日本ではコロナをきっかけにオンライン化がようやく進んできている傾向がありますが、米国では更にその一歩先を行き、店舗・ECがモバイルなどを通じてシームレスに繋がり、買い物を便利にする取り組みが、もはや当たり前になってきました。

- 徳久

- これまで、デジタルに積極的に投資してきた小売は、経済成長を上回るスピードで成長しています。上がった利益を更にテクノロジーに投資し、より大きな利益を出すという好循環も生まれています。

顧客ニーズやその変化をいち早く捉え対応していくため有効に顧客データを活用することは、もはやビジネスを成長さえる必要条件となっていますね。

一方でプライバシー意識の高まるを背景に、GDPRを始めとしたデータの利活用に関する法規制の強化や大手プラットフォーマーによるデータ連携の指針変更など、今、世界的な転換点を迎えています。

ユーザーの同意を取ってデータを活用する"パーソナルユーティリティ(Personal Utility: 顧客個人にとっての有用性)"という考え方が浸透してきました。生活を豊かにするようなサービス(=ユーティリティー)を企業が提供する代わりに、生活者から進んでデータを提供してもらおうという考え方です。生活者側も「もちろんプライバシーは大切だけれど、買い物が便利になったり、スムーズになるのであれば、データ提供を厭わない」と考える生活者も増えています。テクノロジーを活用しながら、今後はユーティリティを高めていかにユーザーの同意取得済みデータを集められるかが争点になっていくと思います。

- 長谷川

- パーソナルユーティリティーの考え方に立つと、顧客への価値提供の観点が重要になります。そうすると必然的にサービスの多様化・多層化が進みます。結果として商品を購入したデータだけではなく、ユーザーがどういった分野でどういった商品やサービスに興味があるかというのがログとして残り、分析してマーケティングやCRMに活用できるようになる。大量の玉石混交なデータをとりあえず集めて活用の仕方を考える、という従来の発想とは逆で、あくまでサービス・提供価値を起点にデータマーケティングが設計されていくという転換がポイントだと思います。

買い物のデジタル化は一気に加速

ーコロナ以前から小売業のDXの取り組みが進んでいたということですが、コロナを経てどう変わりましたか。

- 長谷川

- これまで買い物のデジタル化が進んでいたアメリカでも、さらに加速した印象です。それを牽引してるのはECです。2020年は小売業の売り上げの21%をECが占めるまでになり、2019年の15.8%から大きく伸びています。(Digital Commerce 360 & Vertical Web社調べ)

ただ、企業によって明暗は分かれています。お話してきたように、以前からDXに取り組んでいる小売は、それが結果としてコロナへの対応にも繋がっているのですが、DXに取り組んでこなかった企業は厳しくなっていますね。もちろんリアル店舗ではいろいろ努力していて、棚の配置を細かく換えたり、生産者の顔が見えるようにするといった取り組みはしていたのですが、そもそも売場に人がこないコロナ禍においてはあまり役に立ちませんでした。やはりそれらと同時にデジタルの仕組みも取り入れておくべきだったということでしょう。

- 徳久

- 特に欧米では日本よりも外出規制や営業規制などが厳しく実施されることもあり、店舗の位置付けが大きく変わってきていると見ています。店舗にそもそも人が入れられない、人数を絞らなければいけない、滞在時間を減らさなければいけない、そうした課題に応えていくサービスや店舗の活用の仕方が特にいま注目を集めています。

例えば、買い物代行サービスがもはや社会インフラと呼べるほど広まったのは大きな変化です。「Instacart」や「Door Dash」が代表的なプレーヤーです。モバイルアプリを使って、欲しい商品を指定すると“パーソナルショッパー”が販売店で商品をピックアップし、自宅に届けます。「Uber EATSの買い物版」とイメージしてもらえれば分かりやすいと思います。

買い物代行サービスと契約している小売が扱う商品であれば様々なものを簡単に比較できるので、「フレッシュなものを食べたいからWhole Foodsで買おう」「お得に買いたいからWalmartにしよう」といった具合に目的に応じて選べます。また、頼んでから短時間で自宅に届けてくれるので、スーパーマーケットのECよりも早く商品が手に入るというメリットがあります。店舗によっては、一角にパーソナルショッパー専用のサッカー台があったりするくらい、サービスが普及してきています。

- 長谷川

- アメリカは日本より国土が広くて配送が難しいですし、店舗が非常に混んでいるという特徴があります。日本は徒歩圏内に店舗も多く、リアル店舗でも買い物しやすい状況にあるので、全く同じ形式では広がらないと思っています。ただし、日本でも一部大手コンビニがデリバリーサービスと提携をして、商品を配送する実験をするなどの取り組みは始まっています。今後もリモートワークなど在宅を基軸にする生活が一定程度は定着が見込まれる中で、まずは近所のコンビニで買える日用品をデリバリーサービスを通じて買う行動が広がるのかはひとつの試金石になってくると思います。

リアルの強みの先鋭化がDXのポイント

ー小売のDXにはいくつかの類型があるのでしょうか。また、その中にアフター・コロナのニューノーマル時代に即したようなものはありますか。

- 徳久

- はい、いくつかご紹介します。ポイントは店舗の役割が何かをしっかり考えるというところです。リアル店舗でしか提供できない機能を考え、それに特化したり、強みを先鋭化する。言い換えると、「デジタルを折り込みながらリアルを先鋭化する」ことがDXのポイントである、という部分はコロナでより顕在化しました。

BOPIS(Buy Online Pickup In-Store:商品をオンラインで購買して店舗で受け取る)は、店舗滞在時間を減らしながら、スムーズな買い物提供するやり方です。オンラインで注文し、店舗で商品を受け取ります。カウンターやロッカーでも受け取れるほか、カーブサイド・ピックアップで駐車場でも受け取ることができます。

こういった店舗が増えているのは、店舗が混む、レジが並ぶということが以前から大きな問題になっていたからです。連載1回目でもお伝えましたが、DXは顧客の課題を解決するためのものであることが重要です。

- 長谷川

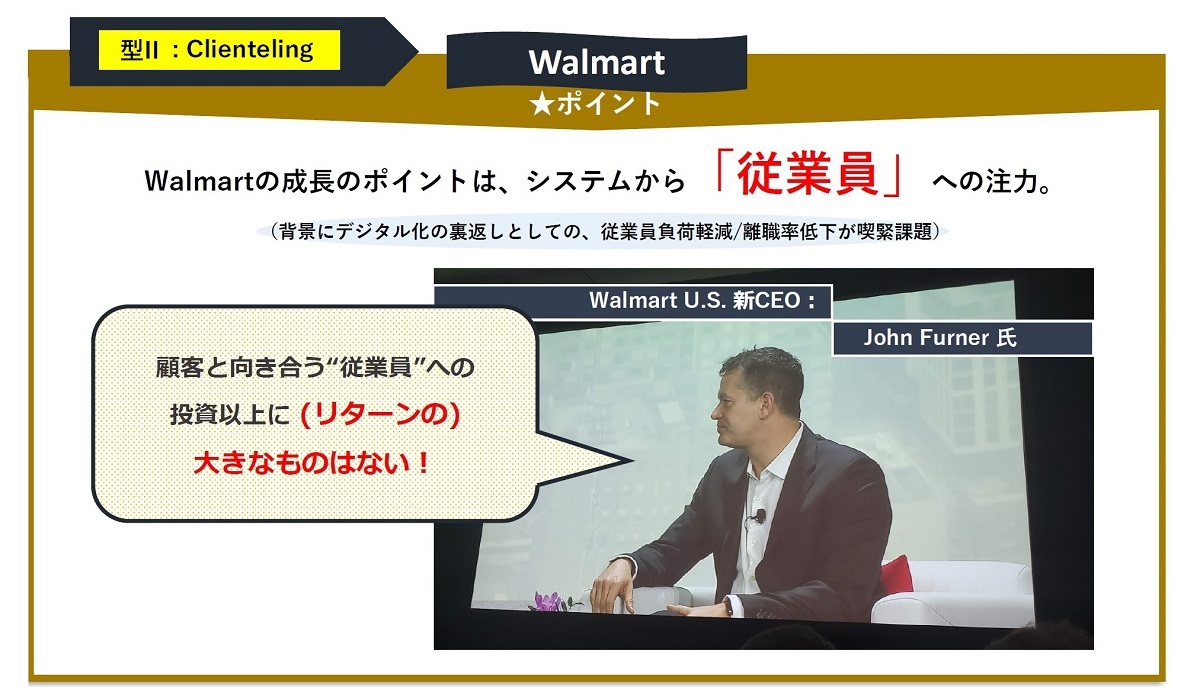

- 次は、Clienteling(クライアンテリング)です。これは「店舗の強みは店員にある」という考え方で、店員をできるだけ接客サービスに専念させられるように環境を整えます。従来は掃除や棚の補充、レジ打ちなど店員が様々な業務を担っていたのですが、こうした業務をデジタルや機械で置き換えられるようにします。

店舗内での接客を重要視しているので、BOPISと真逆な考え方とも言えます。例えばWalmartは「従業員が自分達の資産である」と言っており、テクノロジーを使って業務を効率化し、それによってできた時間を接客に当てようとしています。Starbucksでは、在庫の品目管理や従業員のシフト管理、人材配置などを自動化し、人間にしかできないこと、顧客と接する時間をより多くとれるようにしています。

アパレルのRutiは、来店した顧客を顔認証し、接客する店員に店舗・ECでの購買履歴や過去の来店情報などの情報を共有します。これによって、サービスレベルの高い接客を実現している、といった取り組みを行っています。もちろん顧客データの利用については事前に許諾を取っています。日本でいう、百貨店の外商のようなサービスをデータを活用することで多くの顧客に提供できるようになる、というのが狙いです。

- 徳久

- 次は、Magnetic Experience(マグネティック・エクスペリエンス)の考え方です。リアル店舗の場を、単に物を売る場所にはせず、試着体験やエンタメの場として振り切って、磁石のように人を集める体験を提供する場所に活用します。

お店に行かなくても買い物ができる状況だからこそ、リアルな店舗に来てもらえるように来店動機を作ろう、という取り組みです。「リアルじゃないと体験できないこともありますよね」と問いかけるような内容になっています。

- IKEAは間取りのコンサルをする専用の店舗を開設しています。家具の在庫は店舗にはありません。通常のIKEAの店舗敷地は非常に広く、お店も郊外にあることが多い。「見て回ってその場で買いたい」という方ももちろん沢山いらっしゃるのですが、一方で都心部で混雑を避け、歩き回らずに買いたいという需要も多くあるので、それに応えるための施策になっています。こうした取り組みは、生活の中にいかに買い物の経路を作るかが大事になります。お店で待ち構えているだけでなく、自分達から街に出て行って買い物以外の動機を作るということですね。

- 長谷川

- 最後はLess is More(レス・イズ・モア)の型です。買い物の際に選択に迷う時間を減らせるよう、デジタルを使って選びやすい売り場作りを行う取り組みです。

- 徳久

- BOPISとLess is Moreは似たアプローチで、いずれも買い物の無駄な時間を効率化するものです。より便利に、フリクションレスに買い物するために、手間や煩わしさ、選択の難しさなどをデジタルを使って解消しています。このニーズはコロナの影響を受けて、より強くなっていると感じています。

- 長谷川

- ここまで紹介したような小売のDXの動きは不可逆的なものです。コロナで一気に導入が加速した部分があるとはいえ、今後コロナが終息した際にビジネスが完全に以前の形に戻ることはないでしょう。顧客が価値を感じるものはそのまま残っていくでしょうし、中長期的な店舗のあり方や買い物の仕方は、確実に変化していくと考えています。今後も海外の動向をウォッチし、日本や東南アジアの生活者にも支持される形でアレンジするサポートをしていきたいですね。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂 CMP推進局第一G GM2005年に博報堂入社。流通・通信・飲料・食品・自動車・電気機器メーカー等、50社を超える幅広い得意先のマーケティング/事業戦略立案、統合コミュニケーション戦略立案、ブランディング、商品開発、キャンペーン開発業務等に従事。

-

博報堂 CMP推進局 第二グローバルG2012年博報堂入社。以来TBWA\HAKUHODOにてブランド・コミュニケーション戦略の立案に従事した後、博報堂買物研究所を経て、現在は主に小売・CPGメーカー・通信会社等の企業が保有する顧客データや「生活者DMP」の活用によるマーケティングの高度化を支援。また、サイネージ・モバイル等の生活動線メディアを連携させ、都市の中で新たな情報体験の提供を可能にするメディアサービス・ビジネス開発を推進。