そして、なりたい自分へ ―フォトリアルアバターの可能性と未来 【生活者インターフェース市場フォーラム2022レポート】

メタバース空間における「生活者」の分身であるアバター。それは生活者の個性やアイデンティティを伝えるインターフェースとも言えます。中でもフォトリアルアバターは身体データそのものとも捉えることができ、リアルとバーチャルにおける自分の管理から、より自分らしさを発見し、なりたい自分になれるポテンシャルを秘めています。“一人いちアバター時代”が到来したとき、フォトリアルアバターは生活者に何をもたらすのか?フォトリアルアバターの先進技術を持つ株式会社VRC代表取締役の謝英弟氏、VRや人間拡張研究の先駆者である東京大学大学院の鳴海拓志准教授をお招きし、アバターの領域を超えた可能性に迫ります。

本稿では、先日開催した「生活者インターフェース市場フォーラム2022 解き放たれる生活者―メタバースで生まれる新たな自由と可能性―」におけるセッション「そして、なりたい自分へ ―フォトリアルアバターの可能性と未来」の内容をご紹介します。

謝 英弟氏

株式会社VRC

代表取締役社長

鳴海 拓志氏

東京大学大学院情報理工学系研究科

知能機械情報学専攻 准教授

中島 優人

株式会社博報堂

エクスペリエンスプラナー

技術進化と体験できることのギャップがようやく埋まり始めた

- 中島

- メタバースは空間的側面が強調されますが、そこには必ず、動き回ってコミュニケーションする人の存在があります。僕たちは、アバターを、次世代インターネット空間における生活者そのもの、あるいはリアルとデジタルを行き来する乗り物のような存在ととらえています。そんなアバターは、現実世界の私たちをどう解放し、それによって私たち自身はどうエンパワーメントされていくのでしょうか。テクノロジーの話はもちろん、人間の可能性についても迫るお話ができればと思います。

まず始めに、博報堂と謝さんが代表を務めるVRC社で共同開発しているアバター試着サービス「じぶんランウェイ」についてご紹介させてください。

これは、自分の分身であるアバターがファッションショーのランウェイのようにぞろぞろ歩いてきて、大量同時試着のほか、後ろ姿も見ることができるような試着体験になっています。アパレルらしい楽しい体験をデジタル上につくると同時に、試着室の制約を突破するような体験を目指していて、洋服の試作、プレマーケティングにおいても、ファッションロスを減らすといった貢献ができると考えています。

このように、自分らしさを発見したいという気持ちをアバターでエンパワーメントできないかと考えているのですが、鳴海先生はこれについて、どう感じられますか?

- 鳴海

- すごくインパクトがあって面白い取り組みですよね。

普通は試着して鏡を見ても、正面からしか確認することはできませんが、これなら360度いろんな角度から自分の姿を見ることができる。自分の後ろ姿という、通常見ることのできない角度で自分を見られることで、自分自身を客観的に見られるようになります。また複数の自分を一度に見比べることができるので、本当に自分に似合っている服を見つけやすくなる。自分の身体を離れるけど自分であるという状況をつくることで、より客観視できるようになるというのが、このアバター試着の最大のポイントだと思います。

- 中島

- では謝さん、このアバター試着という構想を社会実装していくうえで、技術的なハードルとしてはどんなものがありましたか。

- 謝

- 技術自体は数十年前からあったものですが、当時はアバターをつくるコストが非常に大きいにも関わらず、バリュー的にアウトプットが少なかったため、関連サービスがほぼない状況でしたね。その後も研究を続け、我々は、撮影が0.2秒、全データ処理完了が20秒以内という、きわめて高速なアバター生成ソリューションを開発することに成功しました。

また、そのほかのさまざまなサービス開発につなげられるよう、アバター撮影後のデータを管理するプラットフォームもセットで提供しています。

- 中島

- ありがとうございます。

技術的に実現できることと生活者の体験として成り立つかどうかに、これまでは大きなギャップがあったようですが、ようやくそこが埋まってきたのかもしれません。

「変身」と「分身」それぞれのアバターが可能にすること

- 中島

- ここで一度、人の感情や行動とアバターの関係性について深堀したいと思います。

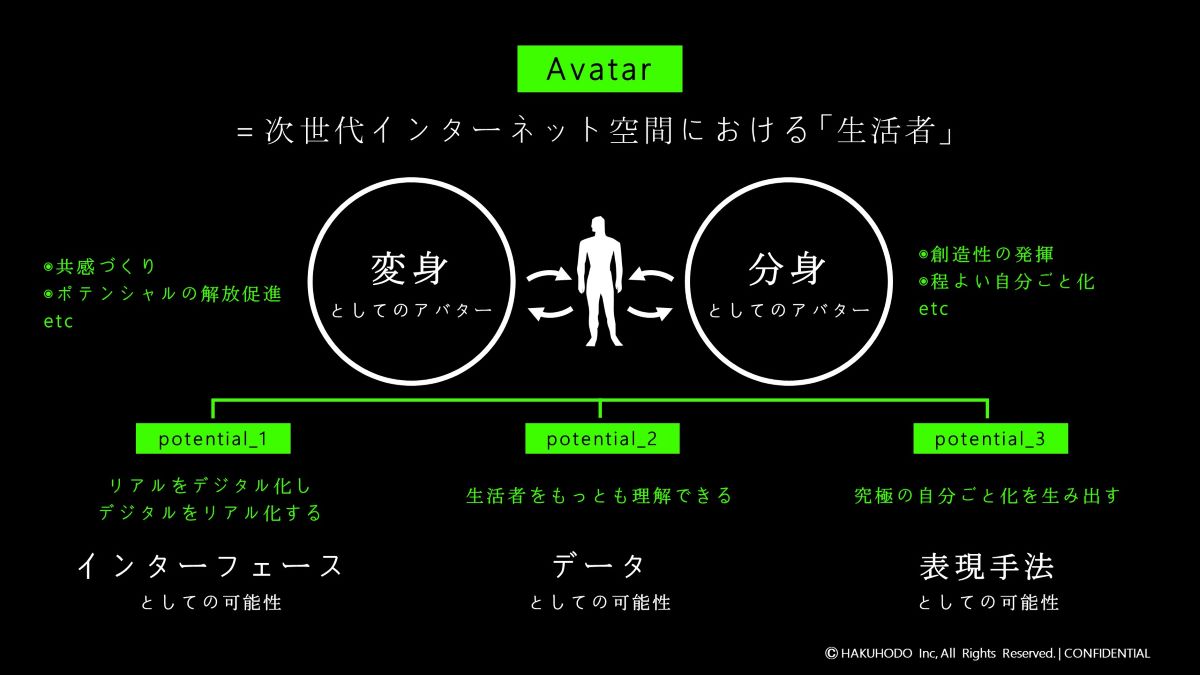

僕らはアバター体験には、自分ではない誰かになる「変身」と、自分のまま幽体離脱していく「分身」という2種類があると考えています。

それぞれどのような体験が生まれるのか、鳴海先生からお願いします。

- 鳴海

- われわれもこれまで「変身」「分身」についてさまざまな研究を続けてきましたが、「じぶんランウェイ」の事例に一番近いと思われるものに、バーチャルリアリティのなかで考え事をしてもらい、ひらめきが必要な問題を解いてもらうという研究があります。

これまでの心理学研究によると、人は自分事か他人事かで無意識に思考モードを変化させ、自分事から離れて客観視するほど、よりクリエイティブになることがわかっています。自分事になると、すごく具体的で解けそうなこと、クリエイティビティの低いことを答えてしまう一方で、他人事になると、心理的距離が離れることによって、実現性はともかくいろいろなことを考え、クリエイティブな答えが出てくる。だからこそコンサルティングが必要なわけですが、それを個人レベルでも可能にできないかと考えたのがこの研究です。

具体的には、生身の自分に近いアバターを使って自分の視点で問題を解いた場合と、幽体離脱し自分の後頭部を見るような視点で問題を解いた場合を比較したところ、後者の方がひらめきが必要な問題を解ける数が増えることがわかりました。

客観視のバリエーションとして、自分が頑張ったことや自分がやったことを冷静に見直すということもあります。

自分にそっくりなアバター、“バーチャルドッペルゲンガー”をつくり、それがバーチャルリアリティの中で熱心に運動する姿を見ると、自分も意欲を掻き立てられて運動するようになるとか、バーチャルドッペルゲンガーが他人に暴力をふるうのを見ると申し訳ない気持ちになる、あるいは自分が暴力を受けるのを見ると許せない気持ちになるということもわかっています。バーチャルドッペルゲンガーがたくさん自分を取り囲んでいると、奇妙ながらも不思議な安心感を覚えるということもあります。フォトリアルアバターを使うと、そういう自分特有の新しい感覚について調べられるようになってきています。

変身においてよく知られているのが、「プロテウス効果」です。

プロテウスとはギリシャ神話に出てくる、変身ができる神様の名前で、そこから外見が変わることで自分に対するイメージが変わり、そのイメージに引き寄せられるように自分の持つ能力や行動まで変わっていくという効果がプロテウス効果と名付けられました。たとえば、筋肉質のアバターを使ってダンベルを持ち上げているのをみると、まったく同じ重さのダンベルでも軽く感じたり、音楽的素養のありそうな見た目の人のアバターを使うと、リズミカルにうまく演奏できるようになるなどがあります。VRで考え事をする際にアインシュタインのアバターになるとひらめきが増えるという研究もあります。こういう自己イメージを身体が抱かせて、使うアバターの影響を受けて能力や行動が変わってくることが分かっているんです。

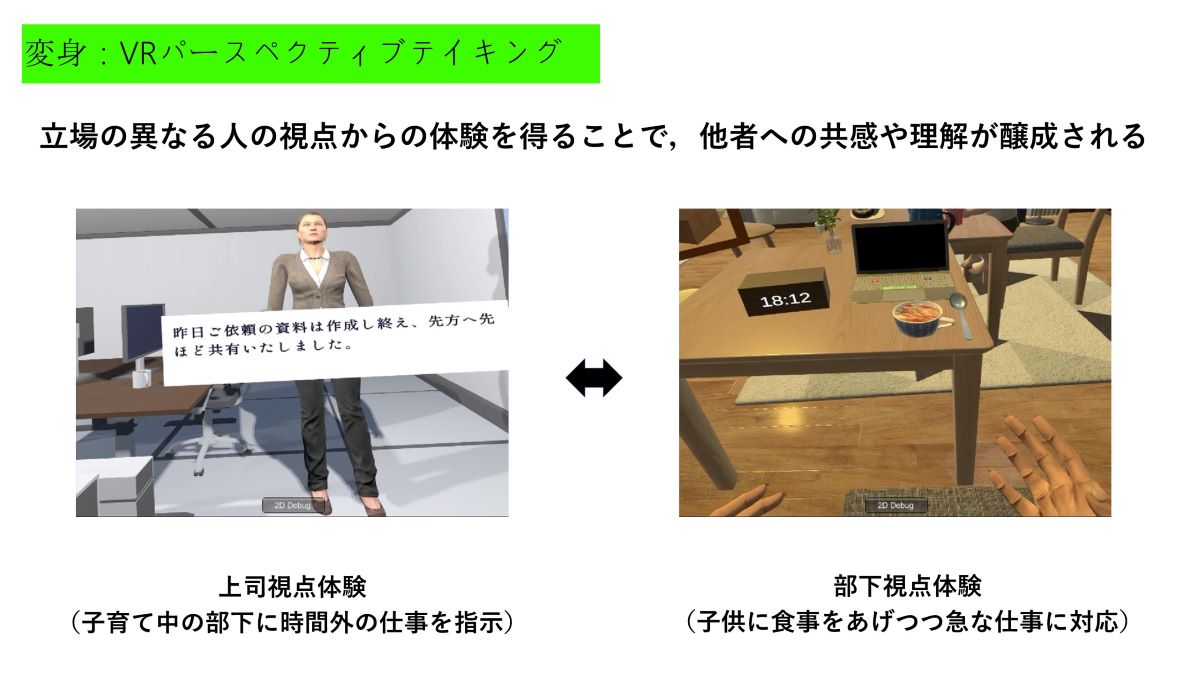

もう一つ、他者の身体的経験を得ることが共感につながることもわかっていて、それをVRパースペクティブテイキングと呼びます。

立場の違う人の視点を得ることで共感や理解をつくるというもので、たとえば男性が女性の経験を得るとか、白人が黒人の経験を得るといったことを通じて、差別意識が減っていくことがわかっています。われわれは最近、子育て中の人が、上司と働き方の折り合いがつきにくいという場合に、社内研修のような形で、上司と部下が子育てにまつわる体験をVRで経験してみるという取り組みを試行しているところです。上司の視点で子育て中の部下に仕事を指示する経験と、部下の視点で、時間外に急な仕事を振られて、子どもを見ながら仕事をするという経験をしてもらい、その後、働き方について両者で話し合ってもらうというもの。実際に複数の会社で実践してもらっていますが、「VRの体験をもとに働き方が変わった」という声が届いていて、共感の醸成にアバターが有効なことがわかっています。

- 中島

- アバター体験自体はバーチャルなところで起きることですが、それがリアルにいる自分たちの気持ちや行動を変えていくというのは面白いですね。変身であれば、他人への共感が生まれたり、肩書から自由になることでポテンシャルが解放されるということがあるでしょうし、分身であれば、より創造性を発揮するとか、ほどよく自分事化することができるのかなと思いました。

脳内の記憶管理からスキルのコピーアンドペーストまで、広がる可能性

- 中島

- アバターがこれからどう産業やブランドのコミュニケーションに活用されていきそうか、「インターフェースとしての可能性」「データとしての可能性」「表現手法としての可能性」の3つのキーワードから考えていきたいと思います。

1つ目のインターフェースは、デジタルとリアルをつなぐ橋渡しということかと思いますが、フォトリアルアバターの場合は特にリアルとデジタルの行き来がしやすいような気がしています。そのあたり、謝さんはどうお考えですか。

- 謝

- アバターは記録であり情報の一種ですよね。

人間のアバターは、たとえば自分の身体にフィットした服を勧めてくれれば、購入前にイメージがわくし、ぴったりのサイズを選んでくれることで、非常にユーザーフレンドリーな体験に結びつけることができると思います。客観的な視点で自分を見ることで、自分自身のことをより正確にとらえることができれば、きっとのちの返品率、交換率を下げることにもつながるのではないかと思います。

- 中島

- 1人一アバターを持つようになると、アバターを基点にちょうどいいサイズの製品、ちょうどいいサービスを生み出して行けそうですね。

それが二つ目の、データとしての可能性ということになるかと思います。

あと、アバターは言ってみれば身体データの塊ですよね。この可能性と課題についてはどうお考えですか。

- 謝

- 可能性はたくさんあると思います。

もともと我々が生活しているのは3次元の空間です。3Dアバターによって実際の寸法データも高い精度で記録することができれば、先ほどのバーチャル試着体験はもちろんのこと、測定結果を時系列で並べることで、自分の身体がいかに変化したかを可視化できます。ビフォー、アフターのような形で見せれば、フィットネス分野の健康意識を高めるようなサービスにつなげることができるでしょう。また、3次元空間で自分の家族を記録していくことで、3次元のメモリアル、アルバムのようなものもつくることができる。将来的にメタバース、XR技術、ソリューションが普及していけば、空間上の情報を羅列することで、脳内の記憶を管理するようなことにもつなげられるかもしれません。

- 中島

- データというとブランド側が活用するイメージですが、身体データは自分がより自分のことを理解したり、記憶を保持するといった活用の仕方がありそうですね。鳴海先生、身体データ以外にこうした活用の可能性はありますか。

- 鳴海

- いまのアバターは非常に外見に寄った捉え方をされていると思いますが、運動データも重要です。今後は画面上で見て体験するだけでなく、アバターを直接自分の身体で操作し、メタバース上で仕事をすることなども増えてくるでしょう。そのときの身体の運動はすべて計測されデータ化されたものの反映なわけですから、それをストックし、解析し再流通させることができればすごいことだと思います。つまり人から人に、スキルのデータをコピーして渡すことだってできるわけです。われわれの研究で、2人で一つのアバターを動かす融合身体というものがあります。たとえば空手の先生と生徒が型をやるとする。2人の動きを50%ずつ反映させると、生徒は先生の動きが混ざった動きを感じながら、自分のもののように獲得できるため、短い時間での習得が可能になります。そういう、身体を介したスキルのコピーアンドペーストみたいなことができるようになれば、産業革命に匹敵する大きな社会変革につながりうるといわれています。

運動データは、それほど大きなマーケットにつながる可能性を持っていると思います。

- 中島

- スキルのコピーペーストという概念はとてもおもしろいですよね。たとえば新しい習い事の形や伝統芸能の継承などにもつながりそうですよね。

広告への活用はいかに生活者の自己概念とマッチさせるかがカギ

- 中島

- 表現手法としての可能性についてはいかがでしょうか。僕としては、たとえばスニーカーの広告で、自分が有名アスリートと一緒に走っているところを見られるなど、アバターが普及することで広告表現や映像のなかに生活者が参加してくことができるのではないかと思っています。

- 謝

- 具体的な取り組みにはまだ至っていませんが、弊社は創業当時から、生活者が自分の身体を活かしてTVCMなどの広告のなかで表現するようなコンテンツができたら、もっと商品やサービスに対して身近な感覚を得られるのではないかという仮説を立てています。たとえば自分のアバターが、自分の足にフィットしたシューズをはいて、オリンピックの会場で100メートル走を走り、メダルを獲るというシーンを見たとしたら、「面白い」「かっこいい」だけではなく、自分の可能性についての新たな気づきにつながるかもしれません。

- 中島

- なるほど。自分の可能性、未来の姿を先に見て、イメージを前借りするような発想は面白いですね。鳴海先生、そうした可能性の一方で課題があるとしたら、どういうことになりますか。

- 鳴海

- そうですね。まず運動学習の文脈では、バーチャルドッペルゲンガーの研究もそうですが、人間は自分に似ている身体的特性や外見の人からの方が早く学ぶことができることが知られていますから、その効果がいろいろなところで起きるだろうと思います。

一方で気を付けなければならないのは、それが自分に非常に強く結びついてしまっているという点。

自己概念とどれくらいマッチするかが重要で、もし自己概念に合わなければ、違和感を覚えて受け入れにくくなるということになる。たとえば僕は自分が運動が苦手という自己イメージを持っているので、たとえ「この靴を履くとボルトと同じように速く走れるよ」と言われても、「いや、それは無理でしょう」と思ってしまう。

その人のアイデンティティをいかにしっかりと見て、その人に合った表現にできるか。自己表現したいところとマッチすれば非常に効果的な広告になるでしょうが、マッチしていなければ逆効果になる。そこをどう理解していくかが、これまで以上に重要になってくると思います。

- 中島

- リアルな私たちをエンパワーメントしていくうえで、どういった体験を実現することで程よく背中を押すことにつながるのか、その塩梅が大事なのかもしれません。

我々はフォトリアルアバターに対し、リアルとデジタルを結ぶインターフェースとしての可能性、身体や動作そのものをデータとして残したり、伝えていく可能性、そして表現を自分事化していく表現手法としての可能性を非常に感じています。

これからさまざまな業界の皆さまと一緒に、どんな具体的な体験やコミュニケーションがつくれるかを模索していけたら嬉しいです。

本日はどうもありがとうございました。

この記事はいかがでしたか?

-

謝 英弟株式会社VRC

謝 英弟株式会社VRC

代表取締役社長2010年早稲田大学で画像処理についての研究で博士号を取得。

同大学教員を経て、2010年MEDIATEKに入社、その後2012年サムスン日本研究所に移籍。

独立後独自で開発したシステムは大手カメラメーカーに売却成功の後、3D技術を生かしたアバタープラットフォーム事業を中心とするVRCを2016年に設立し、代表取締役として就任。

-

鳴海 拓志東京大学大学院情報理工学系研究科

鳴海 拓志東京大学大学院情報理工学系研究科

知能機械情報学専攻 准教授2006年、東京大学工学部システム創成学科卒業。

08年に同大学院学際情報学府、11年に工学系研究科博士課程修了。

同年より情報理工学系研究科知能機械情報学専攻助教。

16年に講師、19年に准教授となり現在に至る。

認知科学や心理学の知見をもとにしたVR・ARの研究・開発を行っている。

-

株式会社博報堂

エクスペリエンスプラナー2016年博報堂入社後、広告クリエイティブの企画制作に携わり、現在は生活者エクスペリエンスクリエイティブ局に所属。これまでの広告手法にとらわれず、生活者に寄り添うブランド体験を模索している。JPM Gold、ACC Young、Young Spikes Asia 日本代表など。