生活者発想技研の研究所案内 「若者」と「メタバース」の視点から探る多様な生活者の姿とは

2024年9月1日に新設された生活者発想技術研究所。生活者発想技術研究所所長補佐で100年生活者研究所所長の大高香世をナビゲーターに、「生活者発想」を探求する博報堂の多彩な研究所の代表に話をきく連載企画です。

今回は「次世代型生活者研究」をテーマに、「若者研究所」のボヴェ啓吾と「メタバース生活者ラボ」の瀧﨑絵里香をゲストに迎え、それぞれの研究所の特徴や最新の研究内容、今後の展望などについて語ってもらいました。

当事者と常につながり、対話し続けることが重要

- 大高

- まずはボヴェさんがリーダーを務める「若者研究所」が、普段どういった活動をしているのか教えていただけますか。

- ボヴェ

- 「若者研究所(以下、若者研)」は、社内研究員と20人ほどの大学生を中心としたメンバーで構成されています。定期的に学生会議を行い、さまざまなテーマでディスカッションしながら、若者たちの暮らしの中にある新しい行動や価値観を見出そうとしています。

一方で僕自身は、いわゆる世代研究そのものがある種無意味なのではないかとすら考えています。というのも、数年前に生活総合研究所が「消齢化」という考え方を提唱したように、人々は、年齢に縛られずにさまざまな価値観を持つようになってきている。「今の若者はこうです」と言ってしまうのは暴力的だし、本当の意味で生活者を大事にしていないような気がするんです。

- 大高

- なるほど。

- ボヴェ

- だからといって「皆、多様だよね」と言っておしまいにするのではなく、それぞれ違う中でも共通する何かを探ろうとしています。それに、若者が考えていることって、実はシニアにとってもほかの世代にとっても同じ「時代の価値観」だったりする。時代を共有する中で感じている葛藤や共通点を丁寧に捉えられるといいなと考えています。

- 大高

- ありがとうございます。続いて瀧﨑さん率いる「メタバース生活者ラボ」の活動についても教えてください。

- 瀧﨑

- 「メタバース生活者ラボ(以下メタバースラボ)」は2024年11月に始動したばかりで、アバターなどを通してデジタルで生活したり活動している当事者同士で、デジタル世界のこれからを考えていくという活動をしています。私自身を含め、社内外の参加者すべてがメタバース生活者というのが特徴です。

もともと私自身、個人的にアバターを通したコミュニティでの交流を楽しんでいたのですが、活動としては、周囲の方から見れば非常に二ッチなものにうつっていました。それが2020年のコロナ禍をきっかけに、オンライン会議が普及し、メタバースに対する興味関心も高まってきて、私個人にもいろいろな相談が社内から来るようになりました。当事者だからこそわかることもあり、それをもっと発信すべきだと考え、社内外の仲間の方々に助けていただきながらようやくプロジェクト化することができました。

メンバーは、社内外の仕事を通じてつながった方々が中心ですが、今後は一般の生活者の方にも門戸を広げて、一緒に議論できる場をつくっていけたらと考えています。

- 大高

- ありがとうございます。どちらも生活者の皆さんと一緒になって、オープンな形で研究を進められている、次世代型の研究所という感じがします。

- 瀧﨑

- 若者研も同じかと思いますが、メタバースの世界は刻一刻と変わっていくので、半年に1度の調査だけでは追いつけないんですよね。なので当事者と常時つながり、対話し続けることが非常に重要になってきます。

- 大高

- それぞれの研究所はどんなメンバーで構成されていますか?

- ボヴェ

- 若者研には基本的には議論を深めることが好きな子たちが集まっていて、向いていそうな人を紹介してもらうこともあります。僕らがやっている「BranCo!」という学生向けのコンテストに参加してくれた学生たちや、東京大学で行っている「ブランドデザインスタジオ」という授業をとった学生なども参加してくれています。京都と福井で二拠点生活をする学生や、感性豊かなデザイン学部の学生、哲学者のような言葉で語る学生など、個性豊かで面白いメンバーが参加してくれています。

- 瀧﨑

- メタバースラボには現在10数名が所属しており、さまざまなプラットフォームで、バーチャルなキャラクターやアバターを持つ人が集まっています。使っているサービスはさまざまで、バーチャルでつくった友達とリアルでも交流している人もいれば、バーチャルだけで交流している人もいる。プラットフォームによって性格を使い分けたり、同じプラットフォーム内で複数のスタンスを使い分けるなど、使い方も多種多様で面白いです。

- 大高

- 瀧﨑さんは、メタバースにいることでリアルとは違う自分を発見することもありますか?

- 瀧﨑

- それこそが私がこの研究活動を始めたいと思った発端でした。会社にいるときの自分の人格では興味を持てなかったことに興味を持つようになったり、リアルではなかなか出てこない活発な一面が出てきたり…。バーチャル内での、新しい名前とアバターという見た目を通して初めて気づく自分の一面があって、その体験がとても面白いんですよね。そうした気持ちを正しく発信していきたいと思っています。

両者のコラボで議論により幅を持たせたい

- 大高

- 最近特に力を入れている活動について教えてください。

- ボヴェ

- 一つは「若者と時間」をテーマにしたある企業との共同研究があります。若者が時間をどう扱い、どんな時間を大切にし、そのためにどんな空間が好まれるかといった研究を行いました。あと、研究テーマとして最近多いのは「若者の労働観」です。複数の企業で、商品やサービスを提供する対象としてじゃなく、一緒に働く同僚として若者たちの価値観の変化を捉えたいというニーズがあって、人材育成や社内コミュニケーションに活かそうとされています。労働観の変化はこの10年で特に変化の激しい領域ですし、実際に取材や相談も増えているので、僕も注視しています。

企業だけでなく行政からの相談もあって、昨年は三重県桑名市からの依頼を受け、大学生に「本当はこうならよかった/こうしてほしかった」子ども時代の振り返りと、「こうなってほしい」将来とその不安を語ってもらうことで、若者の意見から行政施策を発案するという取り組みも行いました。

- 大高

- 誰もがかつては若者だったはずなのに、いつしかその頃の気持ちを忘れてしまうものですよね。時代の変化と、それに合わせて若者の気持ちを知りたいというニーズは常にあるものなんでしょうね。

- ボヴェ

- そう思います。若者は、その時々の時代性をもっとも色濃く映す存在だと思うのです。なので若者の価値観の変遷を捉えてみると、意外と上の世代が共感することも多かったりする。そういう意味でも、あくまでも若者を通じて未来を考えるということに意味があると思うし、そうしたニーズも極めて大きいと思っています。

- 大高

- 若者の未来を考えた時、どんな未来が見えていますか?

- ボヴェ

- 難しい質問ですね(笑)。僕の中では、「多様性」という概念の行末や捉え直しが大きなテーマになるのではないかと思っています。皆それぞれ違っていて、その違いを認めることが前提の時代になりましたが、ともすればそれは、自分のことは自分でやってねという自己責任的な風潮につながっているようにも感じます。たとえば「セルフケア」という概念が若者の間に広がっていて、自分をどう癒すか、人生の波をどう乗りこなすか、さらには友人同士でどうケアして自己肯定感を支え合うかといったことへの関心が高まっています。これはとても素敵なことであるのですが、「社会を変えよう」といった方向にはあまり行かないんですね。若者は社会問題などに関心が高いと思われているけど、丁寧にデータを見ると、実は昔の若者よりも関心は下がっている。多様性の尊重が、社会全体がどうあるべきかという議論から若者を遠ざけてしまっているようにも思うんです。これは未来に向けての大きなテーマだと思うし、すでにいくつかの新しい兆しも見えてきているところで、注目しています。

- 大高

- ありがとうございます。

メタバースラボでは、特にどんな活動に力を入れていますか。

- 瀧﨑

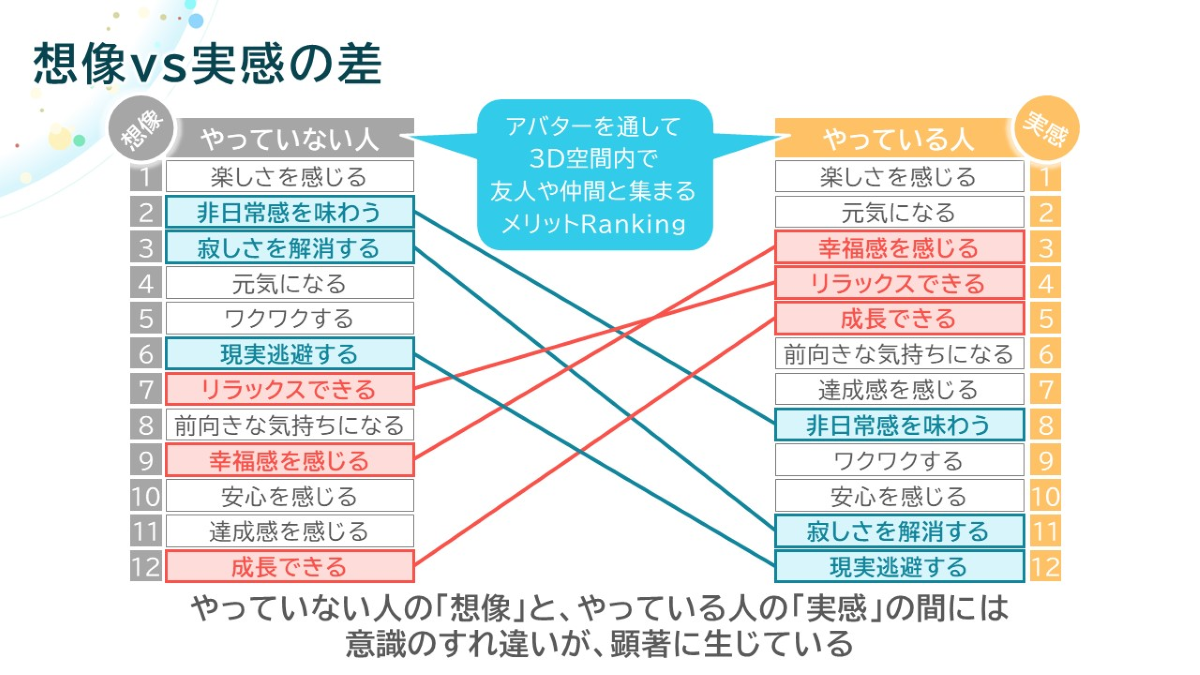

- リアルの自分とデジタルの自分がまったく異なる価値観を持つということは、当事者には当たり前のことですが、あまり理解されていないという現状があります。調査データを見ても、バーチャル体験をしていない人たちはバーチャルでの活動を「現実逃避をする」「寂しさを解消する」などのネガティブなイメージでとらえる人が多く、逆に当事者側は、「幸福感を感じる」「リラックスできる」「成長できる」といったポジティブなイメージが強い。両者が本当にきれいにクロスするんです。

メタバースでの活動は、しばらく体験してみて初めてその魅力や文化がわかるもので、一朝一夕ではとらえられないものだと思います。単なるデジタルツインが生まれるのではなく、新しい自分自身で生活できたり、新しい価値観が生まれる体験の場だということをもっと多くの人に知っていただきたいですね。そのために、消費や人間関係、教育など、さまざまなテーマと掛け算をして、皆さんにメタバースの新しい価値観を伝えていければと考えています。

※「博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所フォーラム2023夏 」発表資料より

- 大高

- 瀧﨑さん自身が、メタバースでの生活を体験して良かったなと実感できることはありますか?

- 瀧﨑

- これまでの人生で、たとえば生活圏や年齢、興味関心などが重なることがなかったために出会えてなかったような人たちと、気軽に出会って交流できることです。バーチャルの世界では、外見などの余計な情報にとらわれることなく相手と接することができる。先入観なく魂と魂で交流することができると、周りのラボメンバーもよく言っています。リアルだったら、おそらくぱっと見で「話しかけにくいな」と思うような人だとしても、バーチャルだったらその人の中身から入ることができます。その結果とても仲良くなって、自分の世界を広げていくこともできる。私も身をもってそういう体験をすることができました。

VTuberを好きな人にその理由を聞いた時も、「彼らの魂に素直に共感できるから」と言っていました。バイアスなくその人の人となりに接することができて、コミュニケーションを楽しめるというのは、大きな魅力だと思います。

- 大高

- 私もやってみたいです。何から始めればいいですか?

- 瀧﨑

- まずは自分のアバターをつくってみることでしょうか。実際に、企業さんの中でメタバースに興味を持った方がいると、いろいろとアドバイスをしながら一緒にアバターをつくってみるところから始めます。最初は自分の見た目に似せようとしていた男性の方が、気づけばとてもかわいらしい女の子のアバターをつくっていたこともありました。なってみたい自分、やってみたい見た目などをアバターで試してみるだけでも、発見があるものだと思います。

- 大高

- 面白そうですね!

メタバースラボには企業からどういったお問い合わせがあるんですか。

- 瀧﨑

- 一つは、デジタル上でのお客様との新しい接点をつくるにあたり、メタバースの基本的な機能や世界観をレクチャーしてほしいというもの。その場合は私がガイドをし、体験会なども行います。もう一つは、先述のようにメタバース上では魂の交流ができますから、ある意味生活者の本音や、本質的な想いを知ることができる。そういう意図でメタバースを活用したいというケースも出てきています。

私は普段から、生活者発想にさらにデジタルを通すことで生活者の核が見えてくるとも思っています。メタバース進出にたとえ興味がない方でも、バーチャルを通すことで見えてくる未来や、本質的な心理などがあるのではないかと思っています。

- 大高

- 現段階では、メタバースを通じてどんな未来が見えていますか?

- 瀧﨑

- メタバースでは自分で自分のアバターの見た目を選んでつくりますから、選択的多様性が発生している場とも言えます。一例ですが、海外では人種的不平等に直面した人の人生を疑似体験することで、人種的寛容さを学ぶコンテンツもあるそうです。

先日対談したある方は「部活のようなところがメタバースの良さ」だとおっしゃっていました。確かにメタバースはいろんなことを学んだり、いろんな人と接しながら、現実世界で生きるためのトライ&エラーができるような場です。失敗しても現実世界に大きな影響はないし、命に関わるわけでもない。多様な人との交流を通して自分を成長させてくれる場でもあると私も思います。そうした特徴がもっと認知され、メジャーなプラットフォームとしてうまく活用されていくような未来があるのではないかなと思います。

※メタバースプラットフォーム「cluster」でのようす

- 大高

- 若者研とメタバースラボのコラボ企画なども考えられそうですね。

- 瀧﨑

- 一度、若者研の学生研究員との会議をメタバースでやってみたことがあります。本名を出さずに仮名で参加するだけで、恋愛話など、急に普段話せなかったような話で盛り上がったのは面白かったですね。

以前、とある高校でアバターでの体験授業をやったときも、普段おとなしい生徒さんがメタバース内だとすごく活発に会話をしていることに、担当の先生が驚いていました。やはりメタバースを通すことで生活者の核が見えるということはあると思います。

- 大高

- ほかにもコラボの可能性はありますか。

- ボヴェ

- おそらく都心の若者よりも、地方の若者の方がメタバースを活用している率が高いように思います。今の若者研は都心部の若者が中心メンバーになっているので、今後はメタバースを通して、各地の様々な方々と接点を持っていけたら面白そうですね。

- 瀧﨑

- 確かに、メタバースには地方の方が多いと私も感じます。おそらくですが、都心程アクセスのよい場所に娯楽施設等も少ない中で、家の中で気軽に友達と交流できるツールがとても重宝されているのではないでしょうか。そういう意味では、若者研とメタバース生活者ラボのメンバーが一緒にディスカッションすることで、より議論の幅が広がるかもしれないですね。

- 大高

- 今日お話を伺うまで、バーチャルは自分を飾るためのものだと勘違いしていました。その逆で、バーチャルだからこそ見た目にとらわれずに本音を出せるというのは、すごく面白いし大きな学びでした。

- ボヴェ

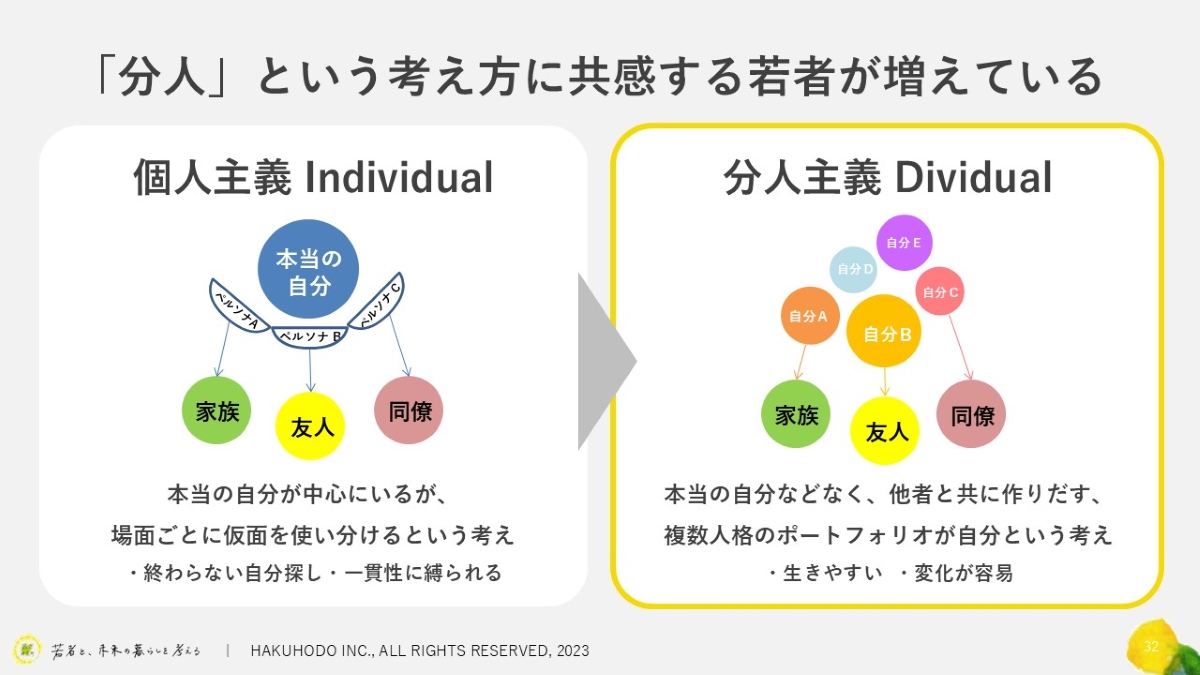

- メタバースに限らず、若者がどういうコミュニティにいるかで自分のキャラクターが変わるというのは、「分人」という言葉でも表現されますよね。どちらかが本音でどちらかが建前というシンプルな話ではなくて、自分の中にある複数の自分をポートフォリオのように使い分けているわけです。多様な自分はそれぞれ緩やかにつながっていて、いろんな人といろんな関り方ができる。メタバースではそんな有機的な多様性が実現できるような気がします。

- 瀧﨑

- ある学生は、今までは「親の前ではこうしなきゃ」「学校ではこうふるまわないと」など、ネガティブな側面として自分の分人が出てきていたけど、メタバースにいることで気軽に色々なコミュニティに飛び込むことができるし、新しい価値観や、新しい“好きなもの”を発見できることが喜びだと話していました。色々な自分がいることに、メタバースを通して気付くことができている。それは、その人の大きな核の部分が見えてくることにもなるのだろうと思います。

また、男性の友人で、女の子のアバターを通してメイクの研究をしている人もいます。リアルの生活では気づかなかったメイクの楽しさや技術を知り、自分がそれを好きだということに気づけてハッピーだと言っていました。表と裏ではない、自分の中に眠る多様な価値観に気づけるということなのだと思います。

多様な人が存在する中で、「どういう未来にしたいか」の合意をとっていく

- 大高

- それぞれが考える「生活者発想とは」を聴かせてくれますか。

- 瀧﨑

- いまはデジタルが進化しいろんなツールがあって、趣味もコミュニティもたくさん存在します。色々な人が色々なものを好きでいるのが当たり前の時代になっている。それは、自分にとっては「違うな」と思うものでも、一方ではとても大事にしている人たちがいるということです。そんな、それぞれの多様な想いを尊重し、そのコミュニティの視点も持てるようになることが、大事になってくるのかなと思います。より生活者に寄り添い、深い部分で共鳴することでわかる何かがあると思うし、それを探していけたらいいですね。

そのためにもやはり、当事者の目線を持つことが大事ですし、ひいては「共感力」を持つしかないのかなと。他者のことは完全にはわかりえないなか、できることがあるとしたら、違いを探していくよりも分かり合えるところから掘り下げていくこと。それを追求することに私は面白さを感じますし、私がやりたい生活者発想だと思います。

- ボヴェ

- 僕の考えも瀧﨑さんと似ています。人は人を本質的に理解することはできないという前提のもとで、理解したいという気持ちを持ち続ける…その営みが生活者発想なのではないでしょうか。自分自身のことすら正直理解しきれていないのに、他者をまるごと理解できると思わない方がいいし、それだけの敬意を払うべきだと思います。それでも理解したいと思い、考えることは、結果的に自分自身を知ることにもつながっていく。自分がなぜそう思うのか、そう感じているのか、自分自身も第一生活者としてちゃんと見つめていきたいですね。

- 大高

- 生活者発想を実践するにあたって、大事にしていることや秘訣のようなものはありますか?

- ボヴェ

- 僕は、カギとなるのは「物語」だと思います。要は、自分の中にどれだけ他者を住まわせているかという感覚です。漫画にしろ映画にしろ小説にしろ、人は幼いころからさまざまな物語に触れ、自分ではない誰かの想いや人生を追体験します。その蓄積があるから、人は他者を理解できるし、自分の中に住まわせている他者を通して心が動かされたりする。それは人が持つ大事な資産だとも思います。

- 大高

- 面白いですね。瀧﨑さんはいかがですか。

- 瀧﨑

- 私が大事にしているのは長期的な交流です。1度や2度会っただけではわかりえないことが当然たくさんありますよね。エスノグラフィー的なアプローチにも近いのかもしれませんが、やはり長期にわたって、何度も繰り返し接することで初めて見えてくる本音や本質、共感できる部分というものが、たくさんあると思うのです。

- 大高

- ありがとうございます。

第1回の対談で、「これからは人、組織、社会、地球環境をひっくるめたビッグウェルビーイングをみんなで目指す時代になる」「それに生活者発想が役立つだろう」という話が出ました。最後になりますが、それぞれの研究所の視点から、「ビッグウェルビーイング」をどのように解釈しますか?

- ボヴェ

- 先日話をしたある若者は、「別に企業や大人に、”若者を理解してもらいたい”とは思っていない」「考えて欲しいのは、若者のことではなく未来のことなんだ」と言っていて、はっとしました。大事なのは、今のこの時代ではなくて、この後を生きていく人たち、この後の社会、この後の自然や環境…そういった未来が、今よりもっといいものであるために、どうしたらいいかを考えることが、企業や大人は求められているんだと。確かに多様性の世の中だとしても、「大きくこっちの方向で進めた方がいいんじゃないか」という合意をとって、話し合うことはできると思ったし、生活者発想という、今そこにいる人の心に丁寧に寄り添うことをきちんとやったうえで、現在と紐づいたリアリティある未来をどのようにしていきたいか、あってほしいと思っているかを考え、創造していくことが求められているのだと思いました。未来は皆のものだという感覚をもって、多様性の末にばらばらになるのではなく、それを乗り越え、どういう未来にしていきたいのかの合意をつくり、アクションしていく。それがすなわちビッグウェルビーイングを実現するということなんだと思います。

- 大高

- いろいろな人がいるからこそ、合意できるポイントを見つけていくことがビッグウェルビーイングに繋がるということですね。

- 瀧﨑

- 私は、「分人」のどの自分も自分なんだと認め、相手に対しても認めてあげることがビッグウェルビーイングのような気がしています。「あなたのその側面は気に入らない」という否定から入ると、不調和が生まれてしまう。シンプルですが、「あなたはあなたでいいよ」と認めることが大事なんだと思います。ただ、この“認める”というのも少し難しくて。誰かを認め、誰かに認められるというよりも、本当に必要なのは「そういうあり方が当然な状態」なのだとも思います。そういう感覚が浸透していけば皆の幸せにつながる気がします。

- 大高

- 素晴らしいお話をありがとうございます。共感でも納得でも理解でもなく、互いに存在していることが大きなゴールということですね。私自身も学びの多いお話をいただけました。お二人ともありがとうございました!

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂 生活者発想技術研究所 上席研究員

若者研究所 代表2007年入社。マーケティング局にて企画立案業務に従事した後、博報堂ブランド・イノベーションデザインに加入。ブランドコンサルティングや商品・事業開発の支援を実施。東京大学教養学部「ブランドデザインスタジオ」の講師など、若者との共創プロジェクトを多く実施し、2019年より若者研究所代表を兼任。2024年度からは研究デザインセンターに籍を移し生活者発想を基軸とした研究開発を行う。 著書『ビジネス寓話50選-物語で読み解く企業と仕事のこれから』 東京大学教養学部 客員准教授。

-

博報堂 生活者発想技術研究所 上席研究員

メタバース生活者ラボ リーダー2015年入社。メタバースを中心とする自らのデジタル生活体験・交流経験を生かした「当事者研究」の視点を大切にしながら、「デジタル生活者発想」をキーワードに、SNSやメタバース等のデジタル空間ならではの生活者の意識・行動を研究中。メタバースやSNS等のデジタル接点を活用したサービス開発やコミュニケーション戦略立案にも従事。「博報堂若者研究所」「メディア環境研究所」にも所属。

-

博報堂 生活者発想技術研究所 所長補佐

博報堂 100年生活者研究所 所長1990年博報堂入社。30年間にわたりマーケティングの戦略立案や、新商品開発、新規事業開発などを手掛ける。また、1,000回以上の様々なワークショップでファシリテーターとしての実績を持つ。2013年、「生活者共創マーケティング」を専業にした株式会社VoiceVisionを博報堂の子会社として起業し、代表取締役社長に就任。2023年より博報堂100年生活者研究所所長就任。巣鴨でお客様のお話を聴くカフェを運営し、ひとり一人の声から新しいしあわせの探求を産官学共創で目指している。