CES 2026をメ環研はどう見たか?【前編】 AIはスクリーンを飛び出し、現実世界へ。

2026年1月6日から9日にかけて、米国ラスベガスで世界最大級のイノベーション展示会「CES 2026」が開催されました。 1967年の初回開催以来、家電見本市として歴史を刻んできたCESは、今やその枠を完全に踏み出し、あらゆる産業の「イノベーション」を網羅する場へと変貌を遂げています。各国の大企業からスタートアップまで、自社の商品やサービスを通して未来の生活を提案する場として注目されています。博報堂メディア環境研究所では継続的にこの地を取材し、テクノロジーが生活者の意識や行動をどう変えていくのかを定点観測してきました。 今回の前編では、研究デザインセンター研究主幹の島野真とメディア環境研究所所長の山本泰士が、現地で肌で感じた概要をお伝えします。

■ 規模を拡大し続けるCES

今年のCESを一言で表すなら、「拡大」です。参加者数は暫定値で14.8万人。昨年の14.2万人を上回り、コロナ禍後の最高記録を更新しました。 特筆すべきは会場の広がりです。従来のLVCC(ラスベガスコンベンションセンター)やベネチアンといった中心会場に加え、今年はAIや量子コンピュータなどの先端技術を集めた「Fontainebleau(フォンテンブロー)」会場や、Samsungが自社単独の展示・講演スペースとして活用した「Wynn(ウィン)」会場など、実質的なイベントエリアが大きく拡大しました。

一方で、主催者発表による出展社数は、昨年の4,500社から4,100社へと減少しています。これには米中間の貿易摩擦やビザ発給の厳格化による、小規模な中国系パーツメーカーの減少が影響していると言われています。確かに従来は一定の存在感があった電子パーツやスマホアクセサリー等を扱う小規模なブースが少なくなり、ある程度の規模以上の企業が中心となった展示ブースの割合が増した印象を受けました。

■ 「CES doesn’t give answers. It raises questions.」

「CESは答えを与えない。問いを投げかけるのだ」——米国のテック・ビジネスコミュニティで長く語り継がれてきたこの言葉は、2026年のCESにおいても強く感じられました。

今年、多くの出展者が訴求していたのは、「AIがスクリーンの中から、私たちのフィジカルな現実世界へ飛び出す」という姿です。 二本足で歩行するヒューマノイドが会場のいたるところで活動し、スマートグラスは眼鏡としても違和感のないレベルで超軽量化され、デジタルと現実の融合がさらに加速しています。これまで「ビジョン」として語られてきたコンセプトが、ついに「具体的なモノ」として姿を現し始めた。それが、CES 2026で実感したことでした。

この「モノ」としての進化は、私たちに大きな問いを突きつけてきます。「道具は揃った。では、私たちはこの技術で何を実現したいのか?」

■ 「ヒューマノイド時代」の幕開け:二本足が日常になる

会場内を見渡して目立つのは、様々なブースで実演されているヒューマノイドです。「フィジカルAI」の進化の恩恵を受ける代表例の一つと言えます。会場内で最も来場者の密度が高く、肩を触れ合わなければ歩けないほどの熱気に包まれていたのが、中国系のロボット企業のブースが多く集まるLVCCノースパビリオンのヒューマノイドのエリアでした。

昨年まで多くの人が集まっていたのは「車輪駆動のコンパニオンロボット」や「四足歩行型(犬型)ロボット」でしたが、今年、人々の関心は明確に「二本足で歩くヒューマノイド」へと移行していました。 特に注目を集めていたのが、中国のロボット企業であるUnitreeやENGINEAIです。 これらのヒューマノイドは、音楽に合わせて軽やかに舞い、人間とキックボクシングの対戦を披露し、雑然とした会場内を自律的に歩き回ります。特筆すべきは、これらのヒューマノイドが「特別な一点もの」ではなく、アクチュエーターや認識センサーといった部品の裾野が広がり、「組み合わせれば誰もが造れる」コモディティ化の段階に入りつつあることを印象づけていた点です。

特に中国勢の勢いは圧倒的でした。昨年8月には北京で人型ロボットの競技大会「2025 World Humanoid Robot Games」が開催され、ニュースでも話題になりました。この大会では短・中距離走や、体操、サッカーなど26の競技が行われ、多くの企業が参加していました。こうした中国のヒューマノイド産業の裾野の広さと成長スピードの速さを改めて実感させられました。Unitree社のロボットはこの大会でも最多のメダルを獲得しています。

今回のCESでは中国系企業以外にも、韓国や米国、ドイツの企業などからも、実際に二本足で動くヒューマノイドが紹介されていました。これらのヒューマノイドは、比較的小型・軽量で家庭内での利用を想定したものから、工場内で重量物を持ち運ぶことを想定した産業向けまで、幅広い用途が提示されています。

NVIDIAのジェンスン・ファンCEOは記者会見でロボットの進化の3つのステップについて言及しました。第一段階の「移動能力」については今、驚異的な進歩を遂げており、最初に解決される課題であると説明。第二段階の「大まかな動作と状況把握能力」と第三段階の「微細な運動能力」についても今後急速に解決していくと答えました。できないことに注目するのではなく、今後の成長スピードを意識することが重要です。 洗濯物を仕分けするデモを見せてくれたドイツ企業のエンジニアも、「確かに動きはゆっくりだし、まだ失敗することもある。でも、彼らは夜でも休まず着実にこの動きをこなすし、そのプロセスの中で常に改善されてきている」と語っていました。

■ 2026年のヒーロー:NVIDIAジェンスン・ファンCEOが告げる「フィジカルAI」への転換

今回のCESで、注目度においてヒューマノイドと並び際立っていた存在が、NVIDIAとそのCEO、ジェンスン・ファン氏でした。

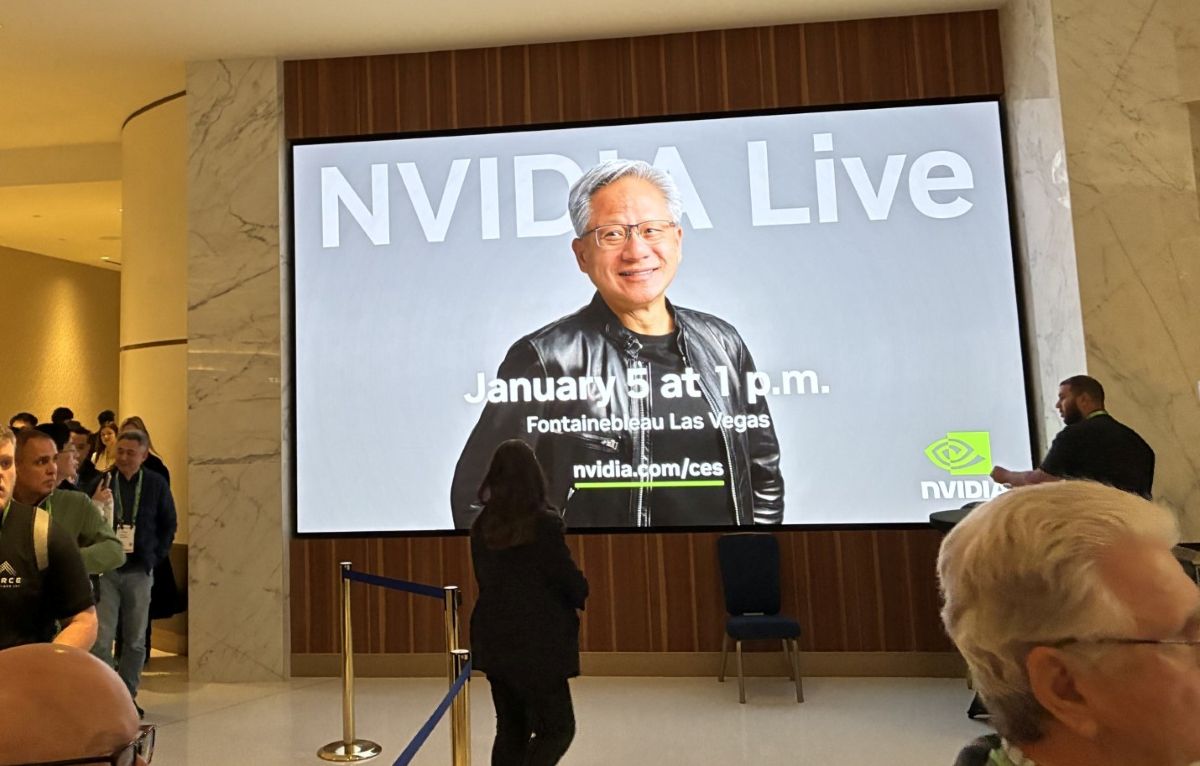

NVIDIAは、メイン会場にブースを構えず、公式の基調講演リストにも名を連ねていません。しかし、彼らが一般公開日の前日に独自で開催したプレス会見「NVIDIA LIVE」こそが、今回最も注目されたセッションでした。

会場となったフォンテンブローのシアターは、3,800の座席が開演1時間以上前には完全に埋まり、入りきれなかった数千人が廊下にあふれ、ウォッチパーティ会場へと誘導されていきました。その熱狂は、テック企業の会見というより、まさにトップスターの「ライブ」のように感じました。

ジェンスン・ファンCEOはトレードマークの革ジャンを着て登場。現在のAIの進化を「Everything Everywhere All at Once(AIはあらゆる次元で、あらゆる場所に、同時にスケールしている)」と、2023年にアカデミー賞7冠となった映画のタイトルそのままに表現しました。

テキストベースのスクリーンの中から発展したAIが、ついに工場や家庭、そして社会という「現実空間(フィジカルAI)」へと飛び出す。彼は、2022年12月のChatGPT公開が引き起こした爆発的なパラダイムシフト「ChatGPTモーメント」が、今まさに現実世界(フィジカル空間)のAIにおいて起きようとしているのだ、と力強く宣言したのです。 ちなみにジェンスン・ファンCEOは自社のカンファレンスだけでなく、シーメンスやレノボなど他社のキーノートにもゲストで登壇。その点からも、今回のCESで発言が最も注目された人物と言えます。

また、CES展示会場内のブースでは「NVIDIA Partner」と書かれた、鮮やかなNVIDIA Green色のボードを目立つところに掲示している企業も目立ちました。様々な企業が、自社の商品の優位性を示すためにNVIDIAのチップで動いていることをわざわざ示す様子は、パソコンの普及期に「Intel Inside」のステッカーが大きな意味を持ったことと近い状況であると感じました。

■ 「AI Everywhere」から「AIの透明化」へ

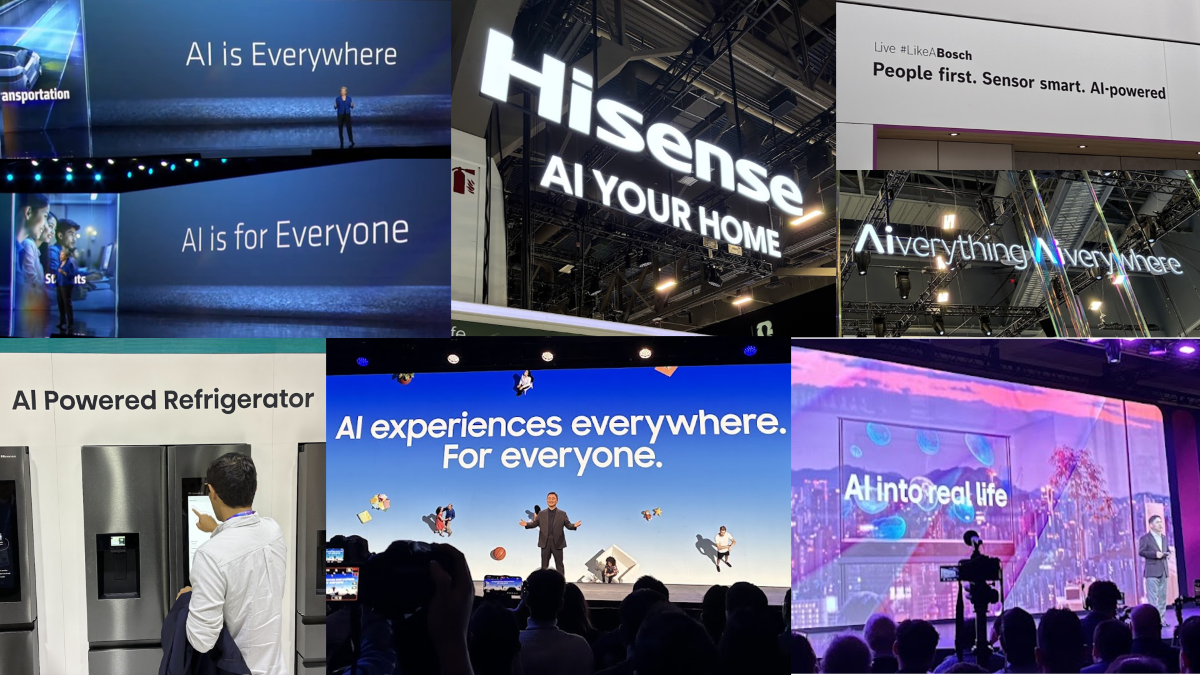

主催者のCTA(全米民生技術協会)の代表ゲイリー・シャピロ(Gary Shapiro)氏は、開幕のキーノートで「AI Everywhere」と宣言。 ヘルスケア、ロボティクス、モビリティ、アクセシビリティ、クリエイティビティなどのあらゆる領域においてAIは、OSを根本から書き換える「変革の点火点(The Spark of Transformation)」であると表現しました。

各社のブースや講演では、「AI Everywhere」にくわえて、「AI for Everyone」や「AI Everything」という言葉も目につきました。AIはもはやそれ単体を語るべき『新機能』ではなく、空気のようにどこにでも存在し(Everywhere)、誰もがその恩恵を享受でき(Everyone)、24時間意識せずともあらゆるモノで支える(Everything)インフラへと昇華していきます。生活者がAIを意識することなく、その恩恵だけを享受する時代へと進んでいくことを告げていたのです。

ここで重要なのは、「AIの透明化」という概念です。 生活者がいちいち個別のAIに指示を出す必要はなく、AIが人間の意図を推し量り、AIエージェント同士が適切に連携し、先回りして実行してくれる。AIが単なる「便利なツール」に留まらず、「空気のようなインフラ」へと昇華させていくことに向けた号砲が響いていたことが2026年の大きな特徴でした。

■ 「インターネット黎明期」となぞらえる、2026年の問い

ここまで見てきたAI技術の爆発的進化。そこには、1990年代後半の「インターネット黎明期」の熱狂に近い感覚を感じます。

当時、インターネットという未知の技術が登場した際、世の中の多くの企業が最初に行ったのは、自社の紙のカタログや会社案内をそのままデジタル化した「ホームページ」を作ることでした。当時はそれを「電子化」と呼び、ネット上に存在すること自体に価値があると考えられていました。しかし、それは既存の情報を別のメディアに移したに過ぎず、インターネットという双方向メディアの本質を活かしたものではありませんでした。 しかしその後、場所や時間の制約のないeコマースが誕生し、「個人」の発信力を爆発させるSNSが生まれ、膨大な情報から一瞬で答えを見出す検索エンジンが生活のインフラとなりました。これらは、インターネット以前には存在し得なかった「ネットならではの新たな提供価値」です。

これまで見てきた通り、AIエージェントがいい感じで推し量り、それぞれ連携するようになり、ヒューマノイドなどのロボットも動かすだけなら自在にできるようになってきました。そしていま、「これらのテクノロジーを活用して何をするか?」「これらと自社の強みを掛け合わせることで、どのような価値創造を行っていくのか?」「人々の生活や仕事や社会をどうしていきたいのか?」という大きな問いが投げかけられた年といえそうです。

■ Sphereの逆転劇が教えること

ラスベガスでは、2023年に開業した球体型シアター「Sphere」が昨年半ばに黒字に転換したことが話題になっています。23億ドルを投じて最新鋭の巨大ドーム型LEDスクリーンを備えた劇場としてオープンしたものの、そのスペックを活かすSphereだけの体験を提供しきれず、赤字が続いていました。 そのSphereが、2025年から1.5億ドル以上の四半期純利益を出すまでになり「成功の象徴」へと変貌しました。

世界最高の映像技術(ハードウェア)を救ったのは、皮肉にも80年以上前の古典『オズの魔法使い』でした。Googleとの協働で、AIによってドーム型スクリーンのサイズに拡張された「オズの国」に身を置き、風や振動、降ってくる雪などを多くの観客とともに体感する。LEDスクリーンのスペックの高さだけではなく、「最新の技術によって更新された、新しい物語の感動体験」が、25年の8月の公開以降、多くの観客を惹きこみ、ビジネスがうまく動き出したのです。

今年のCESで見られたAIやロボティクスの進化も、いわば巨大な「Sphere」の完成だと感じます。器は整いました。今、私たちマーケターやビジネスパーソンに投げかけられているのは、「この最強の器を使って、生活者にどのような『新しい価値の物語』を提供できるか」という、極めて大きな構想力への問いなのです。

後編では各企業の具体的な展示内容をもとに、AIが生活の中でどのように「実装」されつつあるのか、その現在地を確認したうえで、今後企業が向き合うべきポイントについて深めていきます。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂 研究デザインセンター 研究主幹

兼 博報堂DYホールディングス テクノロジーR&D戦略室

兼 博報堂DYホールディングス グループ広報・IR室博報堂に入社後マーケティング部門に在籍し、通信、自動車、ITサービス、流通、飲料など数々の得意先の統合コミュニケーション開発他に従事。2012年よりデータドリブンマーケティング領域の新設部門でマーケティングとメディアのデータを統合した戦略立案の高度化、ソリューション開発、DX推進等を担当。2020年よりメディア環境研究所所長 兼 ナレッジイノベーション局局長として、メディア環境の未来予測他の研究発表を行う。25年より現職。

-

博報堂 メディア環境研究所 所長2003年博報堂入社。マーケティングプラナーとしてコミュニケーションプラニングを担当。11年から生活総合研究所で生活者の未来洞察に従事。15年より買物研究所、20年に所長。複雑化する情報・購買環境下における買物インサイトを洞察。21年よりメディア環境研究所へ異動。メディア・コミュニティ・コマースの際がなくなる時代のメディア環境について問題意識を持ちながら洞察と発信を行っている。著書に「なぜそれが買われるか?~情報爆発時代に選ばれる商品の法則(朝日新書)」等。2025年6月よりメディア環境研究所所長。