生成AIを活用した「バーチャル生活者」との対話で見出す新たな“視点”~ DX&AI Forum Online 2025 登壇レポート~

生成AIを積極的に活用する博報堂が2024年3月に発表した生成AIソリューション「バーチャル生活者」。単なるデータ分析に留まらず、生活者の本音や潜在的なニーズを深く理解するためのツールで、マーケティング戦略の立案、新たな事業やサービスの創出、さらにはリサーチの効率化などの活用を想定しています。

2025年3月25日に開催されたSBクリエイティブ株式会社(ビジネス+IT)主催の「DX&AI Forum Online 2025 」では、エクスペリエンスクリエイティブ局の栗田昌平が登壇し、博報堂が生成AIで生活者発想を支援する「バーチャル生活者」のコンセプトやユースケースについて語りました。

生活者のイマジネーションを広げる「バーチャル生活者」

私はもともと広告キャンペーンの企画・制作に携わっていましたが、現在はデジタル領域を中心にUXデザインやAI技術を活用したサービス開発に取り組んでいます。本日は「生活者発想の博報堂が、生成AI技術から生活者を再現した『バーチャル生活者』とは?」をテーマに、当社が生成AIとどのように向き合い、どんなアプローチを取っているのかについてお伝えしていきます。

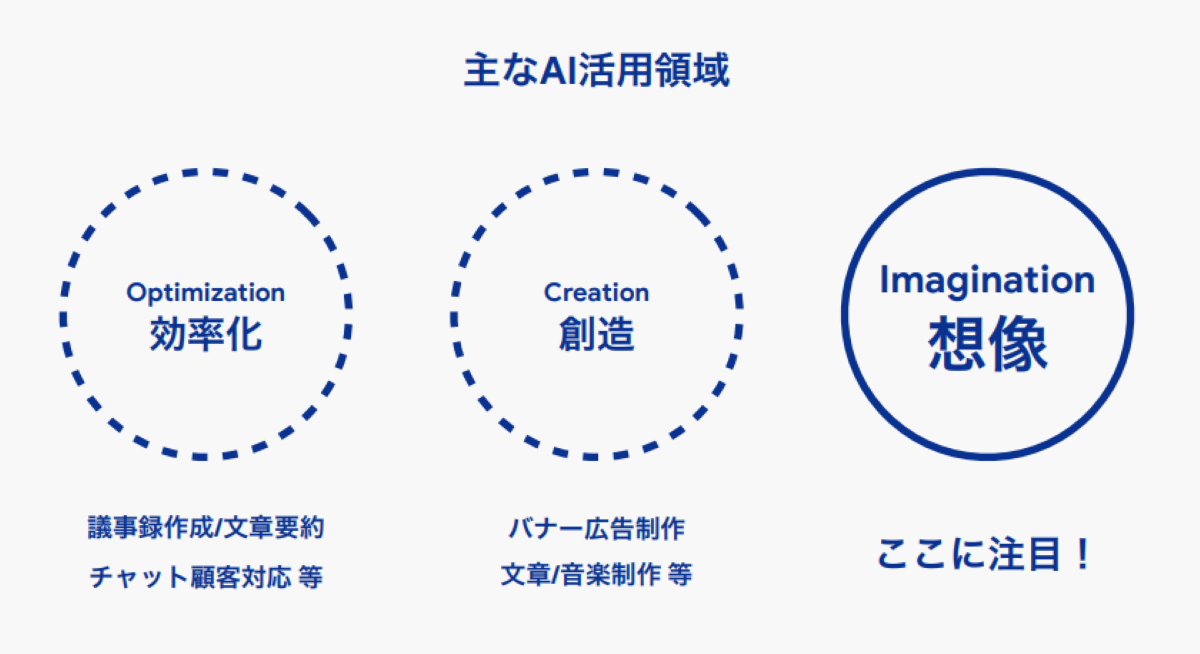

生成AIにはさまざまな活用方法があり、業務の効率化やクリエイティブ制作の支援なども重要な活用分野ですが、私たちのチームでは 「イマジネーションの可能性を広げること」 に特化し、そこに重点を置いて取り組んでいます。

私たちの根幹にあるフィロソフィーとして 「生活者発想」 があります。

世の中で暮らし、消費し、さまざまな側面を持つ人々を深く理解し、その視点に立ったコミュニケーションや仕組みを生み出す。生活者自身すら気づいていない「隠れた本音=インサイト」を見つけ出し、世の中を動かすマーケティングやクリエイティブを行うことが私たちの本業です。こうしたなかで、生成AIを活用することで生活者をより深くイマジネーションし、生活者理解を広げる取り組みを行っています。

なぜ生活者をイマジネーションするためにAIを活用するかと言うと、「AIには忖度がない」からです。

人と人との対話では、立場や関係性によって忖度が生じたり、本音が引き出しにくかったりすることがあります。しかし、生成AIを活用すれば、適切なプロンプトを設計することで、忖度のないフラットな視点から生活者の本音を引き出すことが可能になります。

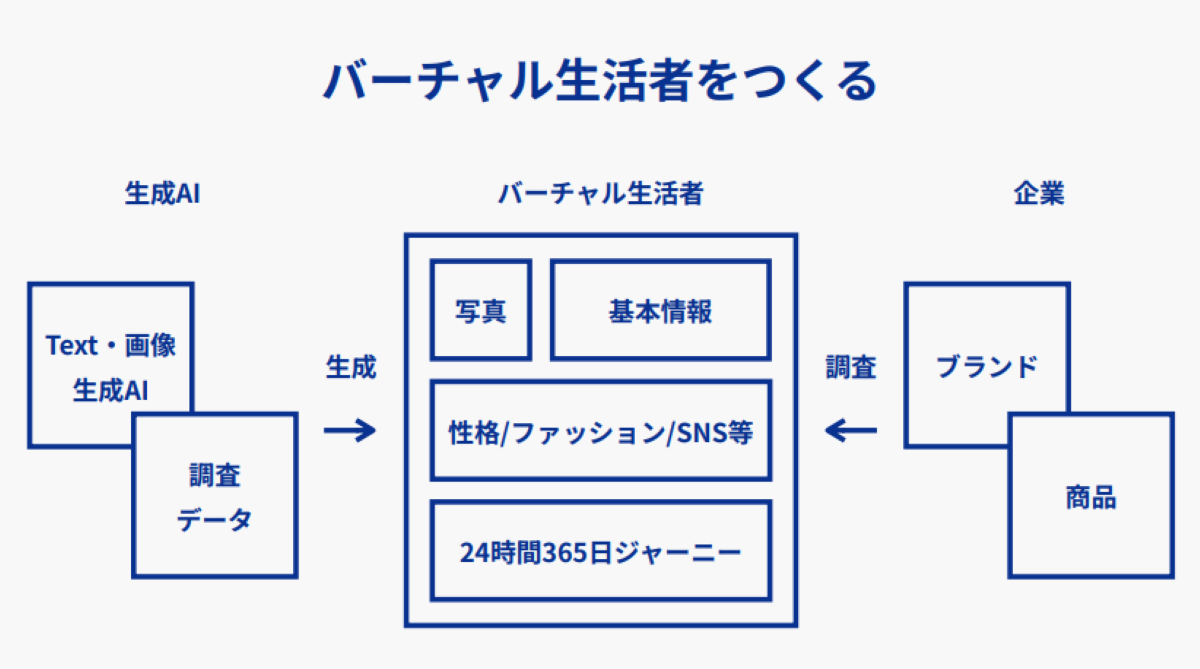

このようなコンセプトのもと、具体的なソリューションとして開発しているのが 「バーチャル生活者」 です。これは、生成AIを活用してテキストや画像の生成技術、さらには必要に応じて調査データや各種データを組み合わせることで、 リアルな生活者に限りなく近い“バーチャルな存在”を生み出すプロジェクトです。

バーチャル生活者は見た目だけでなく、内面までリアリティを追求し、さまざまな個性や価値観を持たせています。さらに、こうした多様なバーチャル生活者を数多く生成することで、クライアント企業のブランドや商品に関する調査やインタビューを様々な角度から実施できる仕組みを構築しています。

バーチャル生活者の“日常”を読み解き、生活者理解を深める

バーチャル生活者の設計に関しては、「生活者をつくる」と「生活者に聴く」の2つのオリジナリティを軸にしています。まずは基本的なアプローチとして、「どういう立場の人物に、どのような視点でインタビューを行いたいのか」 をプロンプトに記述するところからスタートします。重要なのは、リアルな個性や視点を持たせることです。このプロセスを通じて、 よりオリジナリティのある行動や思考を持つバーチャル生活者を生み出し、実際の消費者インサイトに近いデータを引き出せるように工夫しているのです。

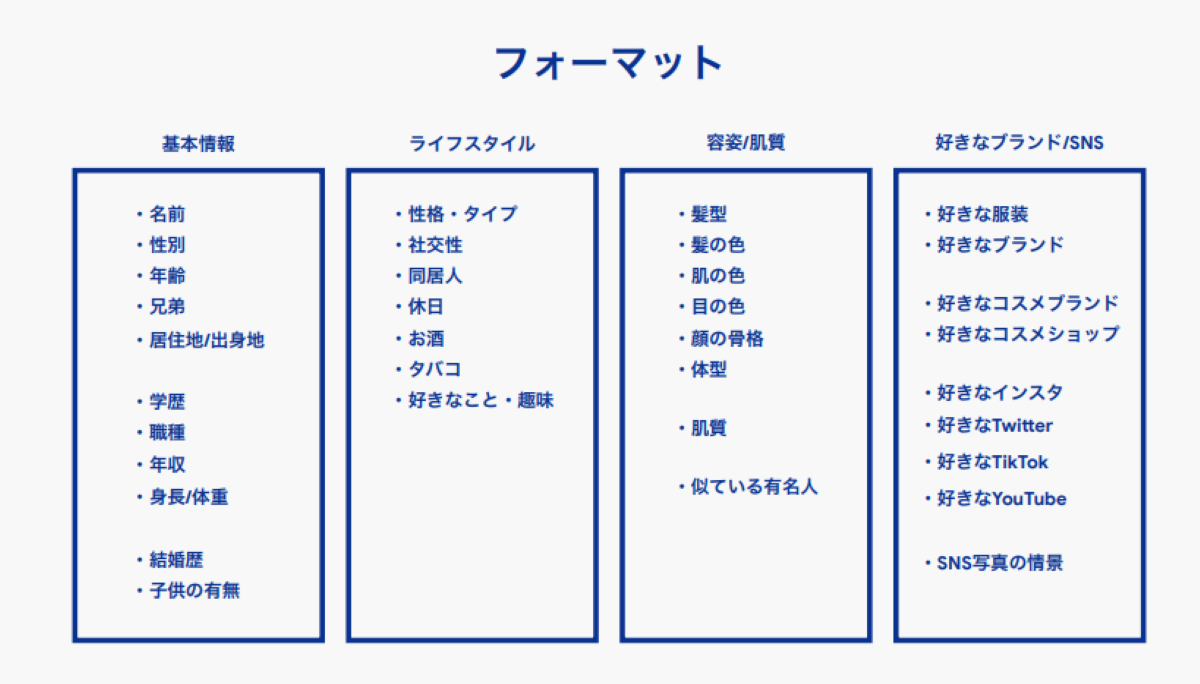

例えばコンビニコスメの商品開発担当者が、普段あまり接点のない20代の若者向けにコスメをプロデュースしたいと考える場合、プロンプトにどのような項目を設定するかが非常に重要になります。私たちは、限られた情報の中でその人の個性がよくまとまっているマッチングアプリのプロフィール項目を参考に、独自の視点を加えてインタビュー対象となるバーチャル生活者の情報を整理するためのフレームワークを構築しました。

このフレームワークに沿って 「インタビュー対象者のペルソナを作ってください」 と依頼すると、居住地や職業、年収などのデモグラフィック情報、パーソナリティや価値観、SNSの傾向といった詳細なプロフィールのテキスト情報が生成されます。ペルソナシートの“佐藤あやかさん”の見た目は、先ほどのテキスト情報や内面の特徴をもとに、 生成AIを用いてその人物のビジュアルを再現するプロセスを実施しています。

具体的なアプローチとしては「佐藤さんの外見を再現するなら、どんな見た目になるのかを画像生成AIで作りたいので、その最適なプロンプトを考えてみてください」とChatGPTに入力し、そこから佐藤さんの見た目を作成していく流れになっています。

また、佐藤さんが最近投稿したSNSの写真もシミュレーションすることができます。さらに実際の投稿文や絵文字、ハッシュタグなどのほか、佐藤さんの投稿に対して誰のどんなコメントが来るのかというところまで具体化できるため、「まるで本当に存在しているアカウントをSNS上で追っている」ような解像度の高いデータを作り出すことができます。この技術を活用し、バーチャル生活者のリアルなライフスタイルを観察し、マーケティングやサービス開発に活かす取り組みを進めています。

視点を少し変えて、今度は 「佐藤さんが昨日の24時間をどのように過ごしていたのか」 をシミュレーションしてみます。何時にどこで誰と過ごし、どんな気持ちになっていたのか。その中でコスメがどのように関わり、佐藤さんの気分を高めたのかといった一日の細かい流れを追い、カスタマージャーニーを可視化していきます。このデータはまずテキストとして出力されますが、そのままだと情報量が多く見づらいため、朝・午前・昼休み・午後・夕方・夜といった時間帯ごとに分類します。こうすることで、佐藤さんがどこで、誰と会い、どんな気持ちになったのか。コスメがどのように介在し、気分がどのように変化したのかといった詳細なインサイトを得ることができるのです。

生活者インサイトを深めるデータ補完の重要性

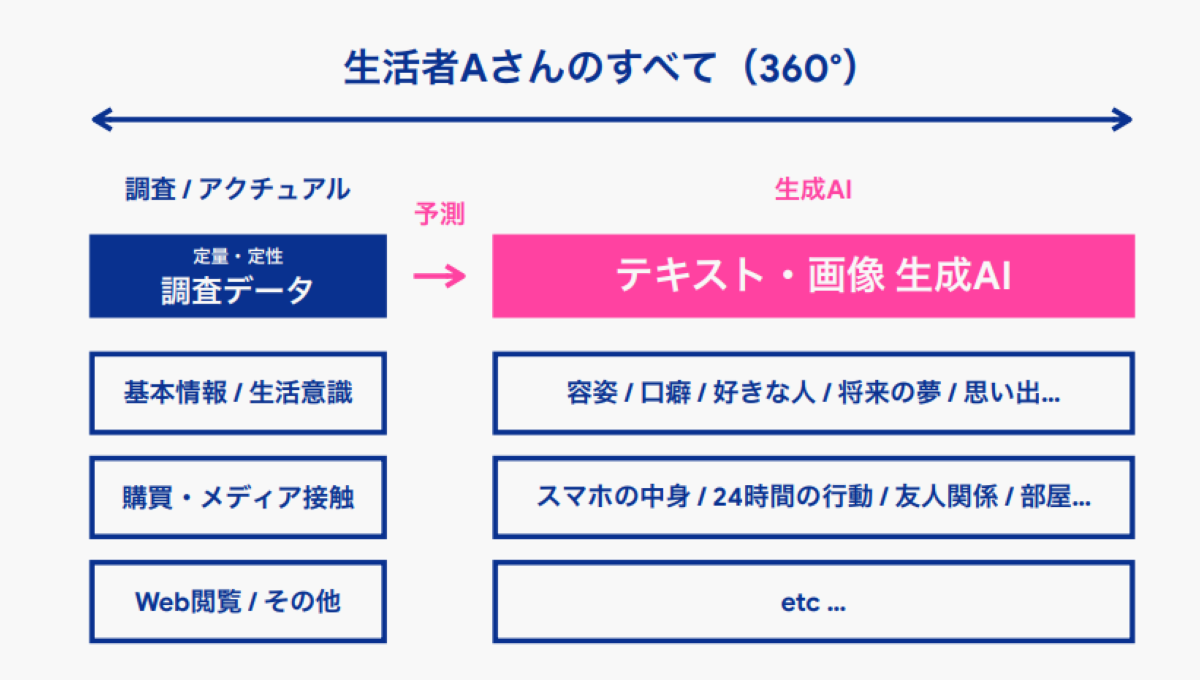

ここまで紹介したアプローチは、生成AIのみを活用して実施したことになります。それでも新しい気づきや発見を引き出すには十分な情報を得られますが、生成AIが生み出す答えは“ブラックボックス的な要素”が強く、生成された情報がどの程度信頼できるのかを証明するのは難しい部分があります。

そこで「確からしさ・もっともらしさ」を補完するためにデータを活用するというアプローチを取ることもできます。定量・定性の調査データは、 実際の生活者から収集されたリアルな情報としての信頼性がありますが、調査によって得られるデータは 生活者のごく一部分の情報に過ぎません。そこで、より実態に即したインサイトを得るために、アクチュアルなデータを生成AIに取り込むことで、既存データでは見えていなかった生活者の側面を補完するアプローチも行っています。

こうすることで、根拠が不明確なブラックボックスの情報を起点としたものではなく、リアルなデータを軸としたバーチャル生活者を作ることができるのです。

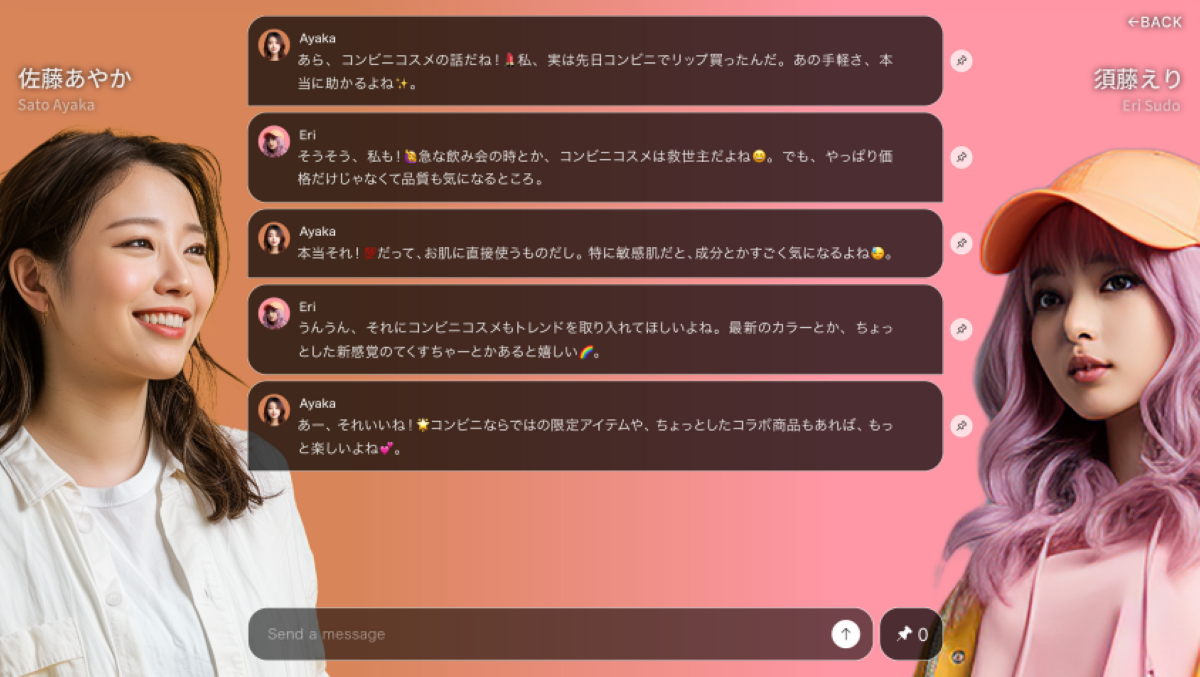

次に、バーチャル生活者の声をどのように聞くのかというUI/UXについて、説明していきます。博報堂では、独自の生活者調査データベースをもとに価値観やライフスタイルなど、さまざまな属性の多様なバーチャル生活者を生成しました。気になる人物のペルソナ情報を閲覧できるほか、その人物についてもっと深く知りたいと思った場合は直接話しかけることもできます。

加えて、バーチャル生活者同士の自然な会話を観察できる機能も搭載しています。カフェでカジュアルに会話している様子や普段の日常生活で雑談している風景などを再現し、その対話をユーザーが介入せずに“覗く”ことができる仕様になっているのが特徴です。

現在は博報堂社内でのインナー利用にとどまっていますが、25年度以降はクライアント企業にも提供していく予定です。

バーチャル生活者における4つのユースケース

2024年に発表したバーチャル生活者は、これまで多くのクライアント企業にご利用いただいていますが、そのなかで見えてきた4つのユースケースを紹介したいと思います。

1.未来・海外

1つ目は、未来の人や海外の人を作るというケースです。例えば、2035年の生活者を想定して新しいニーズを探るなど、未来の消費者や海外の生活者をバーチャルで再現する使い方が有用的だと考えています。

2.戦略立案・施策検証

CMやプロモーションの企画などをバーチャル生活者に提示し、それに対するフィードバックをもらうことで、ターゲット層の反応に沿ったより効果的なマーケティングの戦略立案や施策の設計が可能になります。

3.アイデア創発

バーチャル生活者と対話しながらブレインストーミングを行うことで、新たな発想を引き出すのにも有効です。多様な属性を持つバーチャル生活者が揃っているからこそ、今まで気づいてなかった発見や気づきを得る手法として活用されています。

4.インサイト探索

健康問題やメンタルヘルスなど、人に対して直接的な質問が難しいセンシティブなトピックについて、バーチャル生活者との対話を通じてデリケートなインサイトを探り、悩みや本音を引き出していくアプローチとなります。

リアルとバーチャルを融合した「ハイブリッドな顧客体験」を創出していく

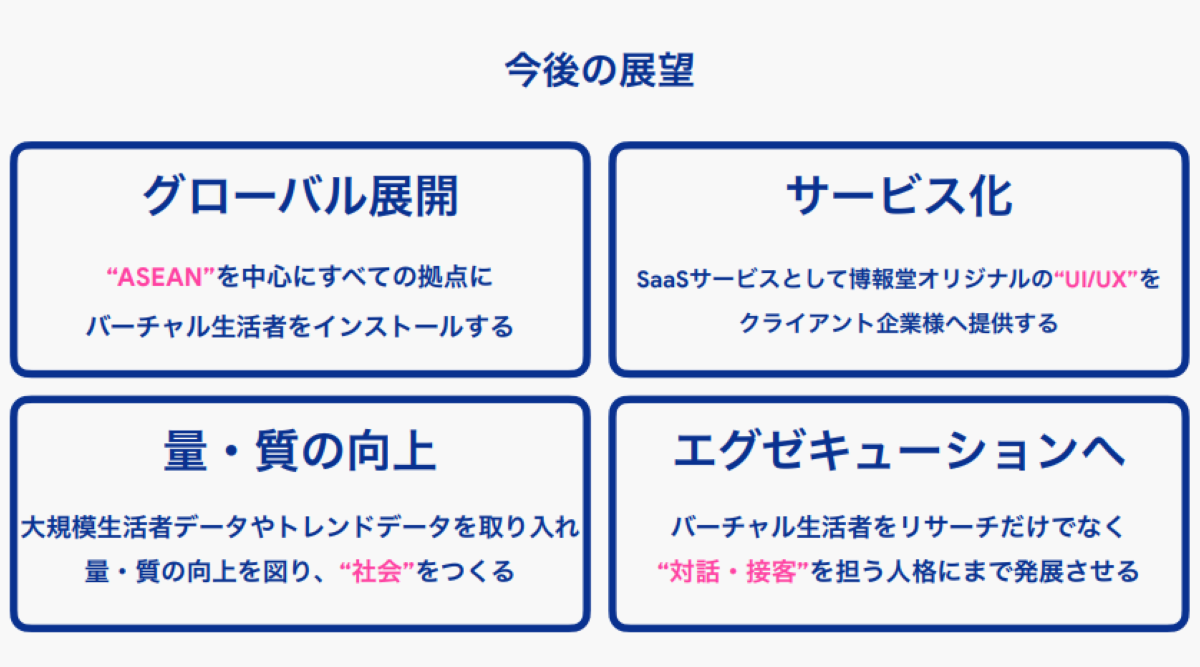

最後に、バーチャル生活者をさらに発展させていくことを見据えた今後の展望をご紹介したいと思います。

まずは、グローバル展開の加速です。

すでにいくつか海外での活用事例はありますが、今後はASEAN地域を中心に本格的な展開をしていくために、より多様なバーチャル生活者を生み出し、各国・各市場に合わせたインサイトを提供できる環境を整えていきます。

次に、博報堂社内で利用しているバーチャル生活者との対話インターフェースを、クライアント企業にも提供できるように準備を進めます。当社独自のUI/UXを提供することで、企業が直接バーチャル生活者の声を聞き、リアルタイムでインサイトを得られる仕組みを構築していきます。

また、今までやれていなかった大規模データを生成AIに取り入れて、定量的にバーチャル生活者を分析していくことにもトライしていきたいと考えています。

大量のデータから大量のバーチャル生活者を生み出すことで、バーチャル生活者が住む1つの“社会”を作り、その中でバーチャル生活者が誰かと友達になったりコミュニティを作ったりと、自律的に活動していくことも実現できると考えています。

そうすると、クライアント企業が何か新商品を出した際に、「その情報を誰かに伝えると、どういう文脈でバイラルしていくのか」といったシミュレーションができるのではと思っています。また、国・自治体の国勢調査のような大規模調査の代替できる可能性もあるでしょう。

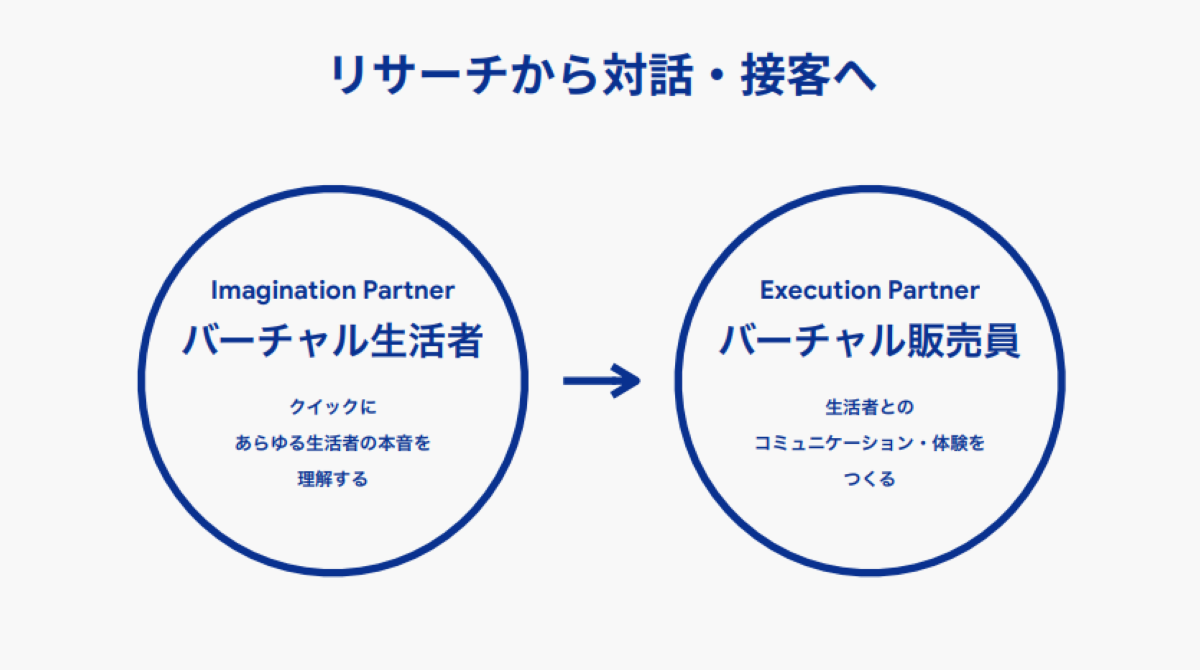

そして、これまでお伝えしてきたバーチャル生活者は、主にリサーチのために活用する人格モデルでした。しかし、今後はその枠を超えて、企業の顧客対応や接客シーンにも展開していきます。つまり、「バーチャル生活者」から「バーチャル販売員」へと進化させ、企業の対話や接客体験の向上に貢献するソリューションとして活用していきます。

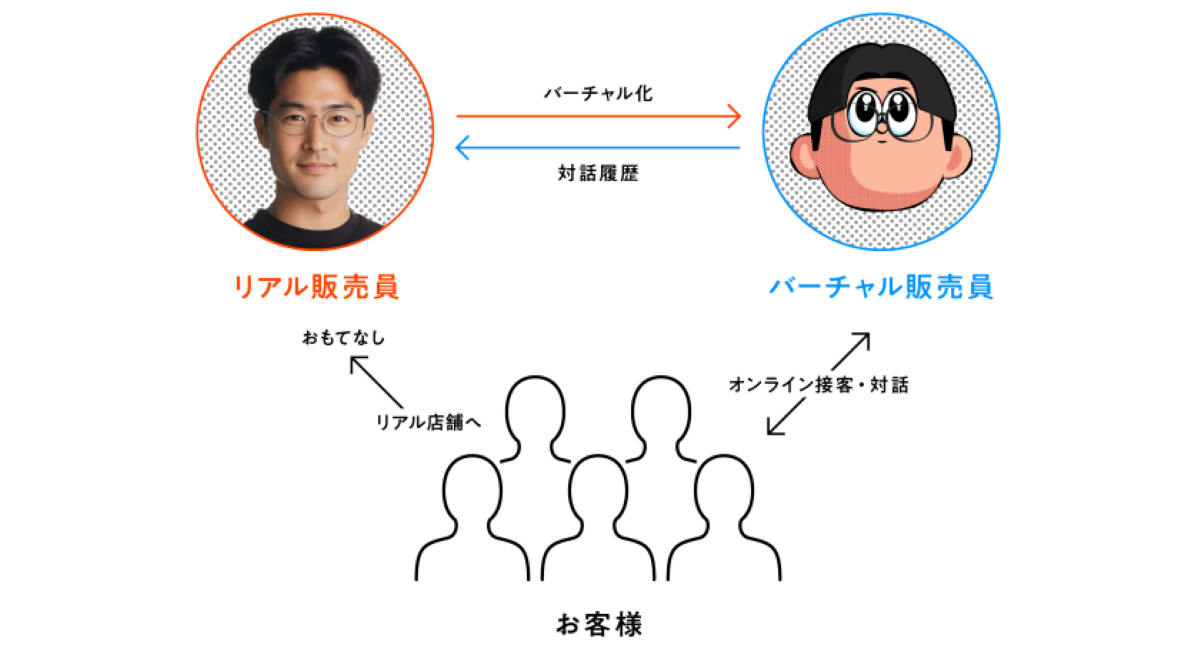

バーチャル販売員はイラストや3Dモデルなど、企業ごとのニーズに応じたカスタマイズが可能です。私たちの考え方としては、すべてをバーチャル化するのではなく、リアルとバーチャルを融合した「ハイブリッドな顧客体験」を創り出していくことを重視しています。

やはり、リアルな販売員が24時間働くのは現実的に難しいため、リアルな販売員が休んでいる時間にバーチャル販売員が稼働し、バーチャル販売員がお客様と対話した内容をリアルな販売員にシェアするといった「ハイブリッドな体験設計」を目指しています。さらに、こういった仕組みの裏側のRAGシステムや博報堂が得意とするUI/UXデザイン、キャラクターやアバターのデザインなどもセットで提供することを考えています。

具体的な取り組みとしては、カーディーラーのスタッフや美容部員、コールセンターの担当者など、さまざまな領域での活用を想定しています。例えば生成AIを用いることで、全国でトップのセールス実績を持つ保険販売員のナレッジやトークスクリプトを学習させたバーチャル販売員を作成もできるわけです。

博報堂ではバーチャル生活者の技術をさらに進化させ、クライアント企業の成長に貢献していくとともに、今後も人々の生活をより豊かにする取り組みを推進してまいります。

ご興味があればぜひ、お問い合わせ頂ければと思います。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂 コマースデザイン事業ユニット

エクスペリエンスクリエイティブ局

クリエイティブディレクター/クリエイティブテクノロジスト