対談〈AI PARTNERS〉第6回──中堅・中小企業のAI支援パートナーとして、“情報の非対称性”をなくしていく

博報堂DYグループのAI研究の拠点「Human-Centered AI Institute(HCAI)」の代表である森正弥が、AIをテーマにしてグループのキーパーソンと対話する連載〈AI PARTNERS〉の第6回。今回はソウルドアウト株式会社 代表取締役社長CEO 荒波修に、今後特に注力する施策やAIを活用した価値提供のあり方などについて聞きました。

連載一覧はこちら

荒波 修

ソウルドアウト株式会社 代表取締役社長CEO 兼 CCOグループ執行役員

株式会社博報堂DYホールディングス 執行役員

森 正弥

博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO

Human-Centered AI Institute代表

「フルファネルマーケティングの強化」と「ビジネスへのAI利活用」を推進していく

- 森

- 2022年2月に博報堂DYホールディングスにグループインしたソウルドアウトは、日本全国の中堅・中小企業の成長に向けて、デジタルマーケティングやDX支援、さらにはAI技術の普及と活用を積極的に推進しています。今後どのような成長戦略を描いているのでしょうか。

- 荒波

- デジタル広告市場は引き続き緩やかに成長すると見ていますが、昨今コストプッシュ型のインフレが加速している状況下で、「コスト増をいかにして価格に転嫁できるか」は、日本企業にとって大きな課題になると思っています。

そのため、この1年間をかけてソウルドアウトグループとしてマーケティング支援を強化し、この課題に対応していく必要があると考えています。

その中でも特に優先的に取り組むべき施策は、価格転嫁をサポートするためにフルファネルマーケティングを強化していくこと。そして、ビジネスにAIを利活用していくことの2つです。後者は今日の議題とも関連する部分ですが、AIを活用して1人当たりの付加価値額をどれだけ増やせるかが、大きなテーマになると認識しています。

- 森

- ソウルドアウトでは昨年からAI業務DX推進チームを設置したり、グループ企業のアンドデジタルと連携して「Dify」の導入支援サービスを開始したりと、積極的にAIを活用していますよね。

- 荒波

- AIの導入に関しては特別なチームやプロジェクトだけで進めるのではなく、全員が使えるようにすることが大切だと思っています。それは「ユースケースが現場にある」からであり、どんなにプロジェクトチームが現場の業務効率化を考えてAIのソリューションやワークフローを作っても、実際の現場では使えないことも少なくありません。やはり、日々の業務に携わっている人たちの方が、自分たちの業務を効率化したり、お客様にもっと価値を提供するために何をすべきかを理解しているんですね。

- 森

- 生成AIやChatGPTは大量のデータを学習しているので、一般的な常識はかなりカバーされていますし、最近ではRAG(検索拡張生成:外部データを検索して情報を取得し、LLMによって回答を生成する技術)を導入することで自社のデータやドキュメントを連携させることも可能になってきました。

しかし、すべてをAIやシステムに任せれば解決するわけではなく、肝心なラストワンマイルは社員の頭の中や動作の中にあったりするわけです。日頃からお客様とやり取りしている現場のメンバーが、どのようにしてAIとラストワンマイルを繋いでいくかを考えることで、初めてAIの力が引き出されると強く感じています。

- 荒波

- いわゆる暗黙知から形式知へと変えていくにはいくつかのアプローチがありますが、前提として重要なのは「AIを使って何ができるか」を全員が理解していないと、どのユースケースに適用できるかも見えてこないという点です。

当社で言えば、2024年10月からChatGPTのチームプランを全社導入し、全員がGPTs (カスタムGPT)を作れるようにしました。その結果、今や500以上のGPTsが社内で作られ、使われ始めています(2025年4月時点)。これによって、社員一人ひとりが自分の業務プロセスをより深く理解し、業務の効率化を進める意識を持ち始めていると思っています。

また、道具を与えるだけでは十分ではなく、使い方をきちんと教えることも重要です。そのため、役職者からAI研修を開始し、今後は現場のメンバーにも研修プログラムを進めていく予定です。

- 森

- デジタル広告市場において、ソウルドアウトの目指すポジションはどのように考えていますか?

- 荒波

- デジタル化やAI活用が進んでいない地方の中堅・中小企業の事業成長を支援する「パートナー」でありたいと思っています。普段東京で仕事をしていると、AIについての会話はごく日常的に行われています。それが地方に行くと、経営者の方々の中でもAIを使っている方はほとんどいないのが現状で、「情報の非対称性」の大きさをすごく痛感しているんです。

- 森

- ソウルドアウトさんが自ら率先してAI活用に取り組み、その過程で直面した課題が貴重なノウハウとなっている。ある意味で「課題先進企業」と言えるかもしれません。

- 荒波

- やはり外部のベンダーに頼んでしまうと、そのノウハウが社内に蓄積されないんですよ。そのため、少し大変であっても自分たちで進めることが重要だと考えています。我々の得意先に対しても弊社がすべてを請け負うのではなく、お客様と一緒に進めていく形を取っています。研修などを通じてサポートしながら、お客様自身も主体的にAIを導入していくスタイルを大切にしたいと思っています。

社長自らデモを見せたことで社員のマインドセットが変化した

- 森

- さまざまな取り組みを通じて、AIに対する社員の向き合い方に変化は出てきていますか?

- 荒波

- 結構変わってきたと思いますよ。最初の頃は「また上層部が何か言っているよ」と感じていたかもしれませんが、実際に私自身が社員にデモを見せると、「社長が使っているなら、自分たちも使えるようにならないとまずい」という気持ちが芽生えてきたように感じます。

そこで自分たちでも実際に作ってみたら意外と簡単にできることがわかり、社員の中で次第にAIの活用が浸透していきました。最近では、社員がGoogle GeminiやChatGPTで作ったプロンプトや生成物の「検索性」が重要だと考えるようになり、「& MAICO」という社内独自のプロンプトライブラリを開発しました。

また、プロンプトの利用状況を把握できるダッシュボード機能も搭載されていて、誰がどれだけ使っているか、またどの部署でどんなプロンプトが使われているのかが一目で分かるようになっています。これをグループ内で活用したり、外販してお客様にも利用してもらえるように取り組みを始めています。

- 森

- 「& MAICO」のプロンプトも業務に役立つものから、例えば飲み会後に上司に送るお礼のメールを書くための簡単なものまで、本当にたくさんの種類があるそうですね。社員がAIを着実に使いこなせるレベルに引き上げているのはとても素晴らしいと思っています。

- 荒波

- エンジニアはGoogle CloudのVertex AIを使って本格的な開発を進めていますし、非エンジニアの社員はDifyを活用して、日常の業務を自動化するためのワークフローを作成しています。GeminiやChatGPTはほぼ全員が使える状態になっていて、なかにはノーコードやローコードのツールを使う人も出てきたりと、多面的、多層的なAI人材が社内で活躍するようになってきていますね。

AI活用を促すコンテストも各部門で自主的に取り組んでくれていて、管理部門でもGPTを活用したコンテストが開催されるなど盛り上がりを見せています。AIは若い世代の方が馴染みやすいのかなと思っていたのですが、意外にも年齢が上の社員も積極的に取り組み、素晴らしいプロンプトを作成してくれています。こうした前向きな姿勢が社内に広がっているのは、とても嬉しいことだと感じています。

- 森

- 今後、社員にどのようにAIを活用してもらいたいと考えていますか?

- 荒波

- 私たちがやりたいのは、業務をもっと楽にしていくことです。

人がやっている仕事を100だとすると、AIによって150、200と増やせればそのぶん会社にも利益が出ますし、個人の報酬も増えます。さらに自分の仕事を楽にすることで得たノウハウを活かし、お客様の問題解決を図っていく外販につなげていくのも大切な考え方だと言えるでしょう。

このような取り組みを続けることで、管理部門の仕事も大きく効率化され、今ほど多くは必要なくなってくるはずです。AIのノウハウやスキルを身につけた管理部門のメンバーが顧客を支援する側にシフトしていき、最終的には多くの社員がお客様の悩みを聞き、解決策を提供できるようになるべきだと考えています。

- 森

- マインドセットの部分についてはいかがですか?

- 荒波

- AIの波に乗り遅れることは、会社にとっても存続の危機になり得ますし、それは個人にとっても大きな分かれ道になるでしょう。AIを活用できる人とそうでない人の間で、これから急速に二極化が進むと考えています。だからこそ、「仕方なく使う」のではなく、むしろ好奇心を持って楽しみながら取り組んでほしいですね。

AIを活用することで、間違いなく自分の仕事は楽になりますし、そのノウハウはお客様にも価値を提供できるものになります。AIのスペシャリスト集団として成長していき、それに見合った報酬を得られる環境を作っていくポジティブな循環を生み出していけるようにチャレンジしていきたいですね。

AIの課題を解決できるプレイヤーが少ないからこそ、活用と人材獲得に力を

- 森

- 入山章栄先生の著書『両利きの経営』では、新しい価値の探索と、既存の知識やモデルの活用をバランスよく行うことが大事だと述べていますが、特に探索の部分が難しいわけですね。探索をしようと思ったら、お客様と直接会って話を聞くために、現場へ足を運ぶことが求められます。

例えば、経験豊かな社員が現場へ出向き、お客様と向き合うことで、今まで見過ごされていた課題が見つかるように、それをAIで実装してスケーラブルにサービスを展開していくことが肝になると思うんですよ。私は『両利きの経営』で示されていた「探索」と「活用」がまさにAIによって実現できるのではと考えています。

そういう意味では、探索にかける時間を社員が使えるようにすることが大切になるでしょう。

- 荒波

- 商売の基本はお客様の悩みを聞き、悩みを解決して喜んでいただき、その対価をい

ただくことです。先ほどもお話ししたように、東京と地方の情報の非対称性が大きいので、私たちが支援できる余地は十分にあります。

一方で、デジタル広告市場は成熟しつつあり、多くのプレイヤーが参入することで競争が激化しているのも事実です。こうした環境では、顧客がパートナーを選ぶ立場にあり、差別化がますます重要になっています。その点、AIの領域はまだ発展途上で、課題を抱えている企業は多いのに比べて、解決できるプレイヤーが少ない状況です。だからこそ、今このタイミングで会社としてAI活用に注力することが、戦略的に非常に重要だと考えています。

- 森

- 今後の事業成長を見据えるなかで、チームづくりや人事の面で新たに仕掛けていきたいことはありますか? また、AI人材をどのように集め、あるいはAIエバンジェリストをどう育成していくかについて展望があれば教えてください。

- 荒波

- ソウルドアウトグループの中でもデジタルやAIに特化したアンドデジタルは設立から約3年が経ちますが、当初からデータのインテグレーションや、AIを事業の主軸として伸ばしていきたいと考えていました。

そのため、AIとの親和性が高い人材が社内にしっかりと集積されていると感じています。今がまさに成長のチャンスだと考えているので、多少の投資を伴ってでも、人材採用についてリソースを積極的に投入していくつもりです。

- 森

- 私自身も、最近はAIコミュニティで20代や30代の若い方々とコミュニケーションを取る機会が増えていますが、彼らは本当にビジネスの考え方や開発の進め方がまったく異なっていて、すごく新鮮さを感じています。こうした若い世代から、新しい波がどんどん生まれてくるのを期待したいですね。

- 荒波

- 若い人は過去の経験にとらわれないので、AIへの抵抗感がまったくないんですよ。むしろ積極的に取り組んでいますよね。本当に好奇心が旺盛な若者が多く、AIの習得スピードが驚くほど早いなと感じています。

因果推論AIとロボティクスの融合で日本の勝ち筋が見えてくる

- 森

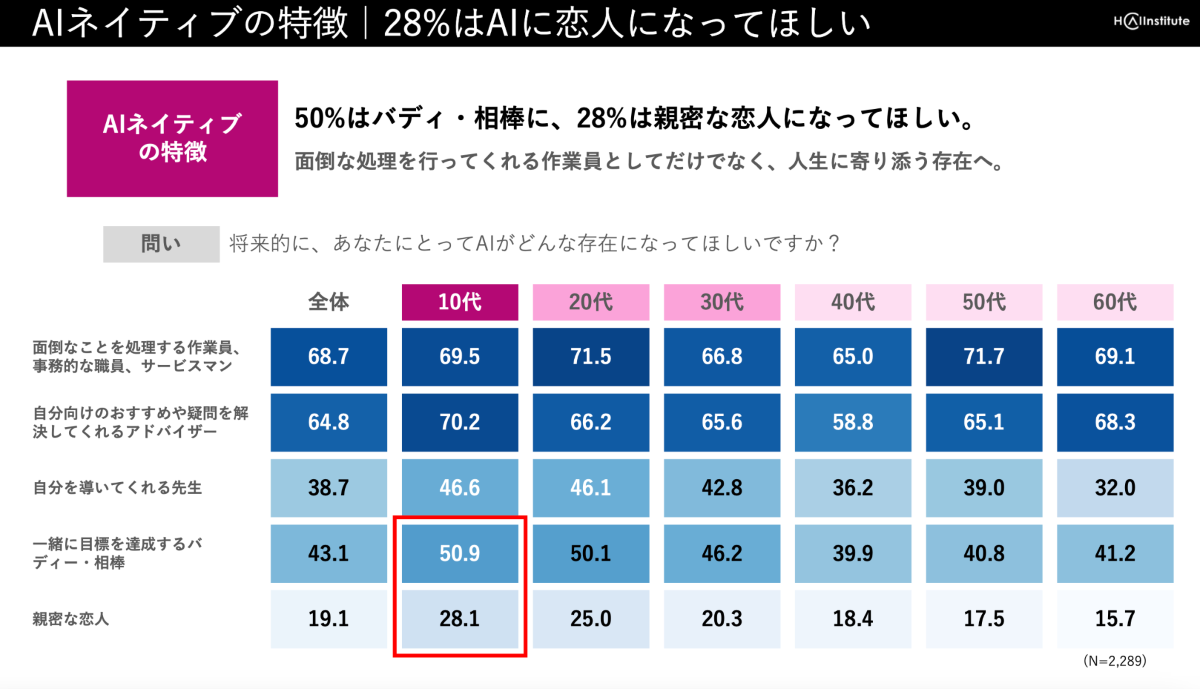

- 去年HCAIで実施した「AIと暮らす未来の生活調査2024」の結果が興味深く、特に10代の「AIネイティブ」とも呼べる人たちにAIへの接し方に関して、ある意味、進歩的ともいえるような顕著な傾向が見られました。実に彼ら彼女らの28%が「AIを恋人にしたい」と答えていました。

調査結果を詳しく分析すると、これまでのデジタルネイティブと新たなAIネイティブの違いが浮き彫りになりました。デジタルネイティブは情報処理のツールとしてデジタルを使いこなす世代だったのに対し、AIネイティブは「AIを親しい相棒」ととらえていて、AIに感情的な寄り添いを感じているのが見えてきたんですね。単に便利だから特定のシーンで、特定のユースケースで使うのではなく、人間として丸ごとAIと向かい合っている。

- 荒波

- これからAIエージェントがスマホに組み込まれていくと、その傾向はさらに強まるでしょうね。

個人的に興味があるのは、日本の生産年齢人口の減少や人手不足の課題についても、AIを活用することで解決できれば、この国の未来はかなり明るくなるということです。デスクワークの多くはAIで効率化できると思う一方で、やはりエッセンシャルワーカーや身体を使う仕事の人手が不足しているという側面もあります。

今後、AIとロボティクスの技術が融合していく流れがあるなかで、それに関連した情報をもっと自分から積極的に取りにいきたいですね。

- 森

- 因果推論系のAIとロボティクスとの組み合わせも将来的に進んでいくと思っています。今の推論系のAIが学習しているのは学術的なデータに限られていて、現場のエンジニアリングを要するノウハウはまだ学習されていません。企業が自社の現場における暗黙知をデータとして整備し、製造業だけでなくサービス業や他の業種でも推論系AIとロボティクスの組み合わせ等が行われていくことで日本の強みを活かしたブレイクスルーが実現できれば、汎用AIがグローバルで提供されていても、日本の勝ち筋が見えてくるでしょう。私はこのビジネスチャンスを強く訴えていきたいと思っています。

この記事はいかがでしたか?

-

ソウルドアウト株式会社 代表取締役社長CEO 兼 CCOグループ執行役員

株式会社博報堂DYホールディングス 執行役員1971年生まれ。外資系のハードウェア・ソフトウェア会社などを経て、2007年 オーバーチュア株式会社に入社。2008年 ヤフー株式会社へ転籍し、2013年4月、同社執行役員に就任。2016年4月、株式会社GYAO代表取締役社長に就任。2018年3月より当社取締役COOに就任。2019年3月より代表取締役社長CEO(=Chief Executive Officer、最高経営責任者)に就任。2022年7月よりCCO(=Chief Compliance Officer)を兼任。

-

博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO

Human-Centered AI Institute代表外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用したDX、企業支援、産業支援に従事。東北大学 特任教授、東京大学 協創プラットフォーム開発 顧問、日本ディープラーニング協会 顧問。著訳書に、『ウェブ大変化 パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイト トーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。