【第6回】ソーシャルリスニングから捉える新たな買物潮流の“兆し”とは

「売るを買うから考える。」という言葉をスローガンに2003年より活動している博報堂買物研究所(以下、買物研)の取り組みを紹介する本連載。

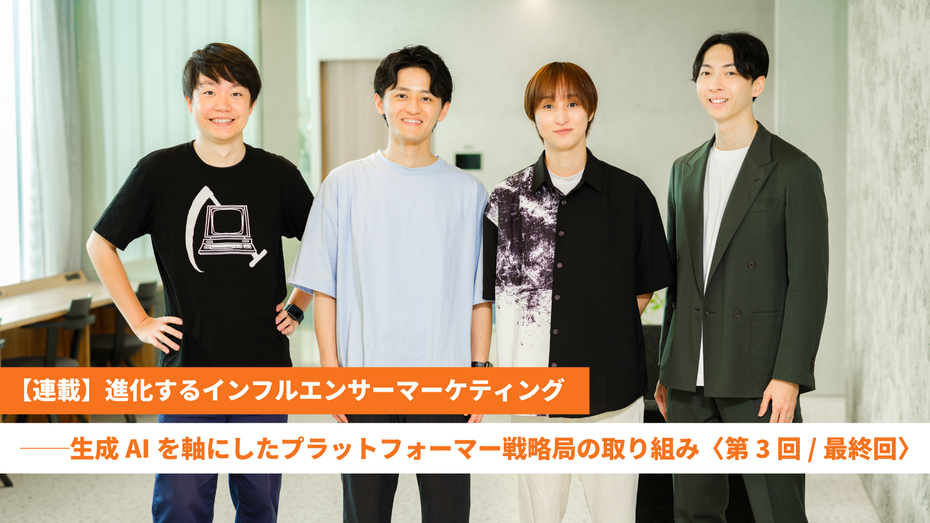

第6回は、ソーシャルリスニングのスペシャリスト集団である65dB TOKYO(以下、65dB)の橘田 幸之佑さんと増田 実紗さんに、買物研の河野が話を聞きました。第5回に引き続き、設立20周年プロジェクトのひとつとして実施した「買物欲大調査」をもとに、ソーシャルリスニングから見えてきた生活者の購買行動に関する“未来の兆し”を読み解きます。

連載一覧はこちら

(写真右から)

橘田 幸之佑

株式会社TBWA HAKUHODO 65dB TOKYO Brand Strategist

河野 美咲

博報堂 買物研究所 マーケティングプラナー

増田 実紗

株式会社TBWA HAKUHODO 65dB TOKYO Insight Strategist

情報接触の過多や複雑化で求められる生活者理解の重要性

- 河野

- 買物研が実施した「買物欲大調査」では、ソーシャルリスニングの専門家である65dBに分析にご協力いただきました。 元々は買物欲の研究を始めるにあたって、「SNSであればリアルな生活者の声を、長期的な広い視点で集められるのでは」という話になり、65dBの方にお話を伺ったのがきっかけでした。まずは65dBの取り組みについて教えていただけますでしょうか。

- 橘田

- 65dBはソーシャルリスニングを通じて生活者理解を促進することで、顧客に共感されるブランドづくりやマーケティング支援を得意としている組織です。 日本において非常に幅広い層に普及するSNSは、いまや対面以上に多くの会話が交わされているプラットフォームになっています。 モノやサービスを購入する際に、SNSを通じて購入を検討するケースも増加する一方で、情報とのタッチポイントが増え複雑化してきているからこそ、 生活者理解がより大切になってきていると言えるでしょう。情報接触の過多に加えて、日本のマーケットでは多くのカテゴリにおいて市場が成熟しているため、 生活者が商品に対する不満を抱きにくくなっており、生活者自身も「なぜ自分はこの商品を選択したのか」が、わからなくなってしまうこともあるようです。しかし、購買する瞬間は無意識に行動しがちな生活者でも、 購買に至る前後や購買後の体験は、口コミによって周囲に気持ちを伝えたりもします。生活者が自身の購買行動を振り返り“検証”している瞬間に着目することに、ブランド成長のヒントが隠されていると考えています。

「失敗したくない」「労力をかけたくない」という生活者ニーズは“当たり前化”によってSNS上で顕在化しなくなった

- 河野

- 今回の調査におけるソーシャルリスニングでは、買物欲の「長期的視点」と「未来の兆し」を捉えることがポイントだったかと思います。SNSを通じて生活者の購買行動の「兆し」を捉えるというのはどういうことなのでしょうか。

- 橘田

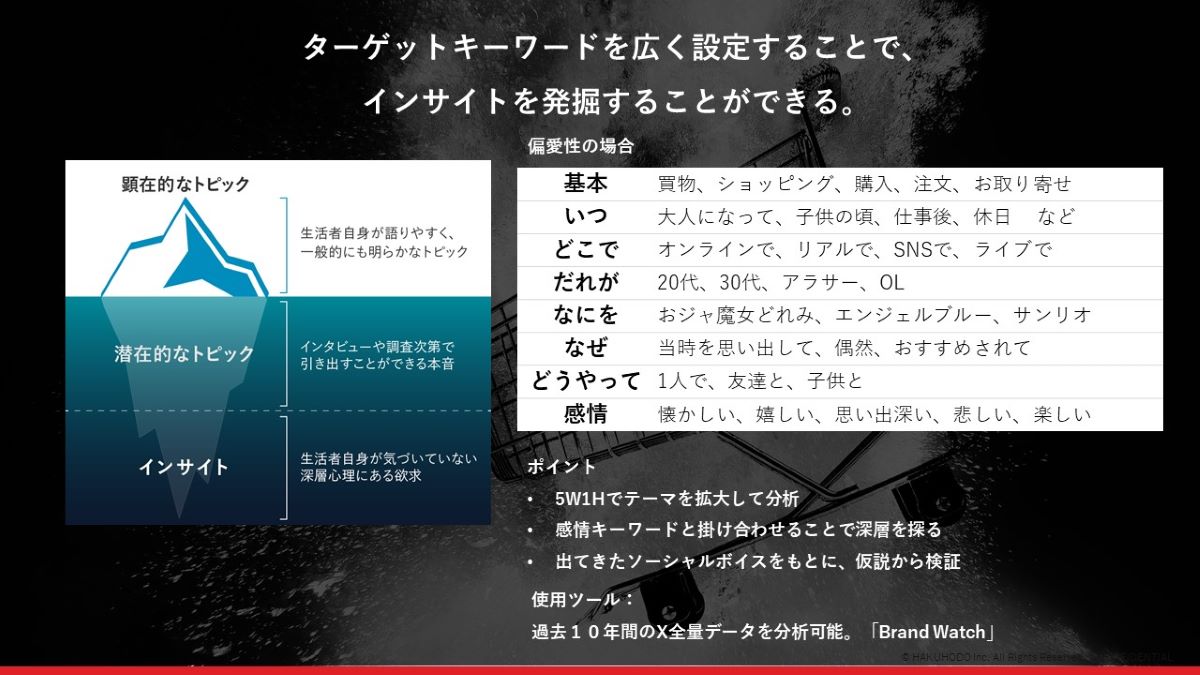

- 私たちは、リアルタイムに発話されるn=1のインサイトから、マーケットの”兆し”を捉えることを重要視しています。SNSは他のメディアと比較してもリアルタイム性が強く、生活者のトレンドのサイクルをいち早く捉えることが可能です。さらにそれだけではなく、まだ潜在的な話題にとどまっており、ニュース等で取り上げられていない小さな変化も観測できることも特徴的です。このような市場全体に影響を与える大きな“変化”と、n=1の間で盛り上がりを見せている生活者の小さな“兆し”の双方を捉えることが、ブランドを成長させる打ち手に繋がるのではと考えます。

- 河野

- 今回の「買物欲大調査」において、ソーシャルリスニングで見えてきた「長期的視点での買物欲」と「買物欲の未来の兆し」の2つのポイントについて詳しくお伺いしたいと思います。

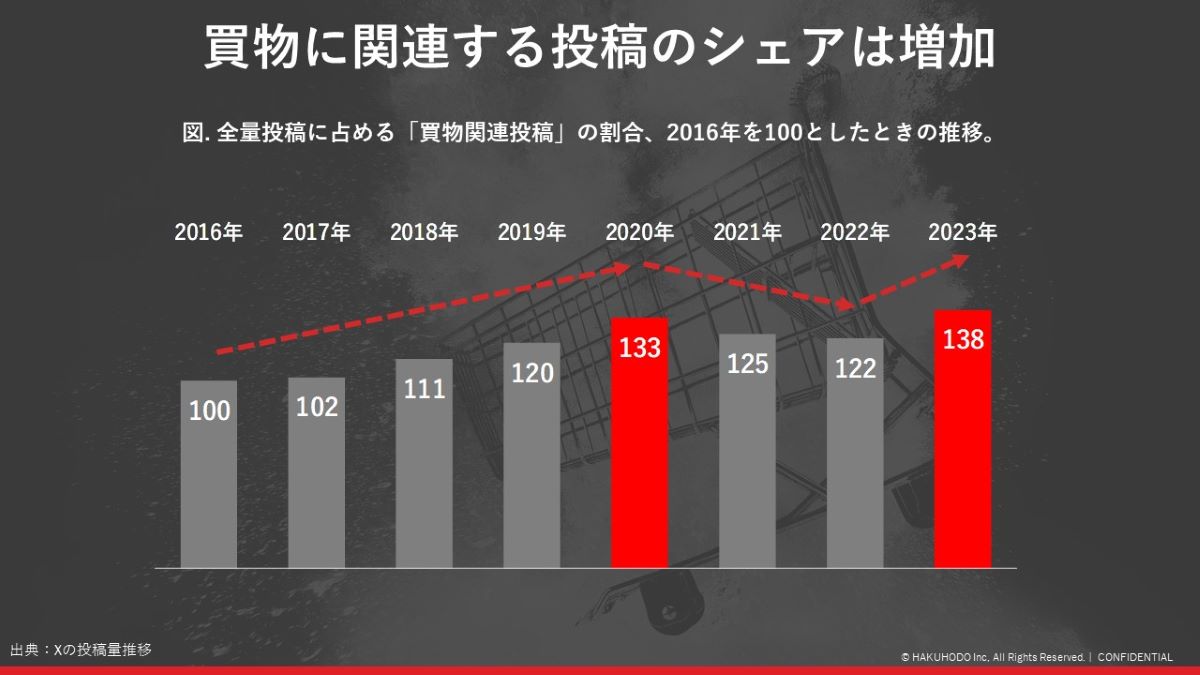

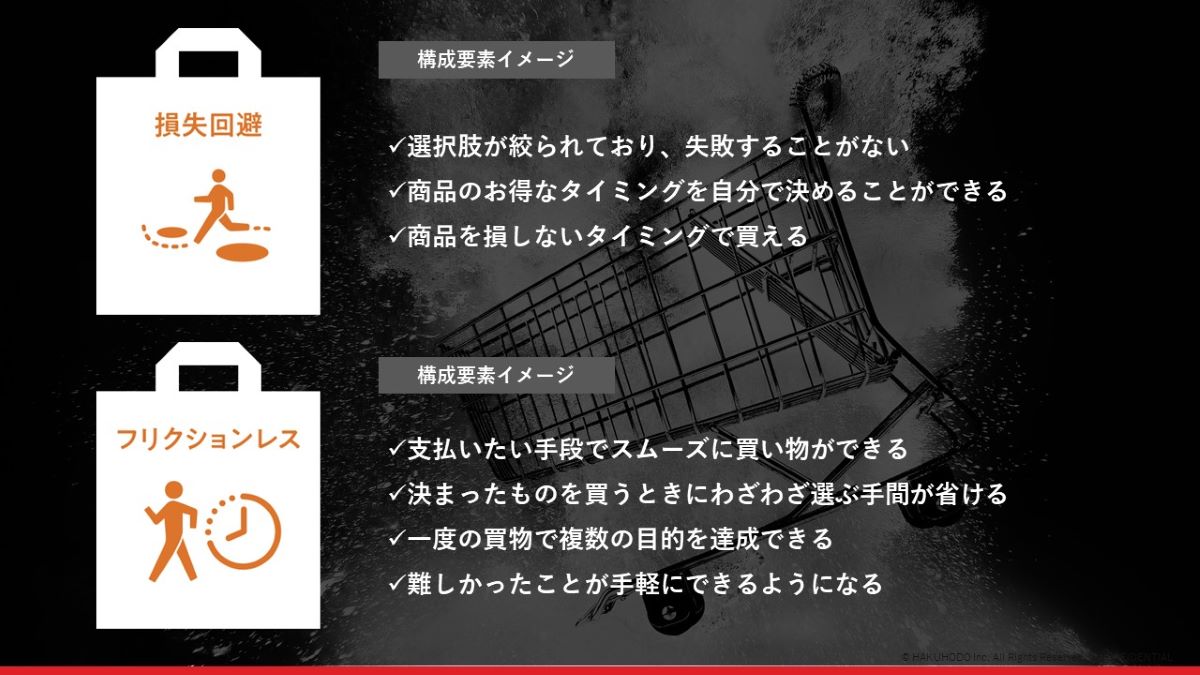

まず1つ目の長期的な視点について。 SNS全体の投稿に対する、買物に関連する投稿のシェアは増加しており 、生活者の「買物欲」が全体的に高まっていることがわかります。一方で、買物研では生活者の“買物欲を刺激する20のツボ”のうち、今の生活者が重視しているのはKEEP(買物欲を逃さない)系のツボであると提言(連載第五回参照)しましたが、実はSNS上ではその伸びは観測できませんでした。この理由について橘田さんはどう思われますか?

- 橘田

- KEEP系のツボである「フリクションレス(精神的・物理的な労力が少ないこと)」については、たとえば「キャッシュレス」の文脈から考えるとわかりやすいかもしれません。これまでは、いわゆる“ポイ活”に対するメリットを感じていた生活者がいち早くライフスタイルの中に取り入れていた一方で、多くの生活者にとっては、システム障害や使いにくさなど、自分たちの生活に取り入れるにはまだ高いハードルが存在していたことが見受けられました。 。その状況が大きく変わったのがコロナ禍です。「小銭を触りたくない」という生活者のマインドが強まったことも、キャッシュレス化が加速し一般化した大きな理由の一つです。生活者のニーズが高まるとともに技術も発展し、コロナ禍ではキャッシュレス系の話題を取り上げたニュースも多く報じられました。そして現在では日常的にキャッシュレス決済を選択するのが多くの生活者にとって当たり前になっており、生活者自身もその行動に慣れてきていることから、SNS上での言及という意味では比較的落ち着きを見せているのではないでしょうか。

- 河野

- 同じくKEEP系のツボである「損失回避(失敗や損を回避したい)」などはどうでしょうか。今まさに物価高騰による値上げが顕著になっており、「自分が損しないように、なるべくお金を使わない」といった生活者のマインドも高まっていると思います。実際、購入を検討する商品の価格と容量を見比べ、どちらがお得かを判別するアプリが話題になったりもしましたが、SNS上ではあまり伸びていなかった要因はどこにあるのか気になりました。

- 増田

- 話題や情報がなくなったわけではなく、「損失回避」についてもやはり“当たり前化”しているのではないでしょうか。 “お得情報”の目新しさがなくなり、SNSでもそれほど伸びなかったのではと考えています。また、“タイパ”を重視するZ世代の間では、いろんなコンテンツを消費するために時間を効率化し、とにかく「ハズレを引きたくない」という思いが強いんです。あらかじめ商品の内容や中身を知ってから購入する「ネタバレ消費」もトレンドになっていますが、「損失回避」における人々の根本的な捉え方として、失敗したくないという思いがあります。ただ、話題にするほどの内容でもないですし、人にシェアして共感が広まるものでもないため、SNSではあまり顕在化されなかったのかもしれません。KEEP系のツボ、つまり「失敗したくない」「労力をかけたくない」という生活者のニーズが高まり“当たり前化” “透明化”したことにより、逆にSNSでの伸びが観測されなくなったのではないかと考察しています。

コロナ禍による“推し活”の多様化で「偏愛性」の話題が増加

- 河野

- 2つ目のポイントである、「買物欲の未来の兆し」についてお伺いします。今回の調査で今後伸びていく兆しを見せたのは、「偏愛性」と「ストーリー性」のキーワードでした。これは、前回の記事でも紹介した4象限の「LOVE&BOOST」にあたりますが、この兆しの背景には何があるのでしょうか。

- 増田

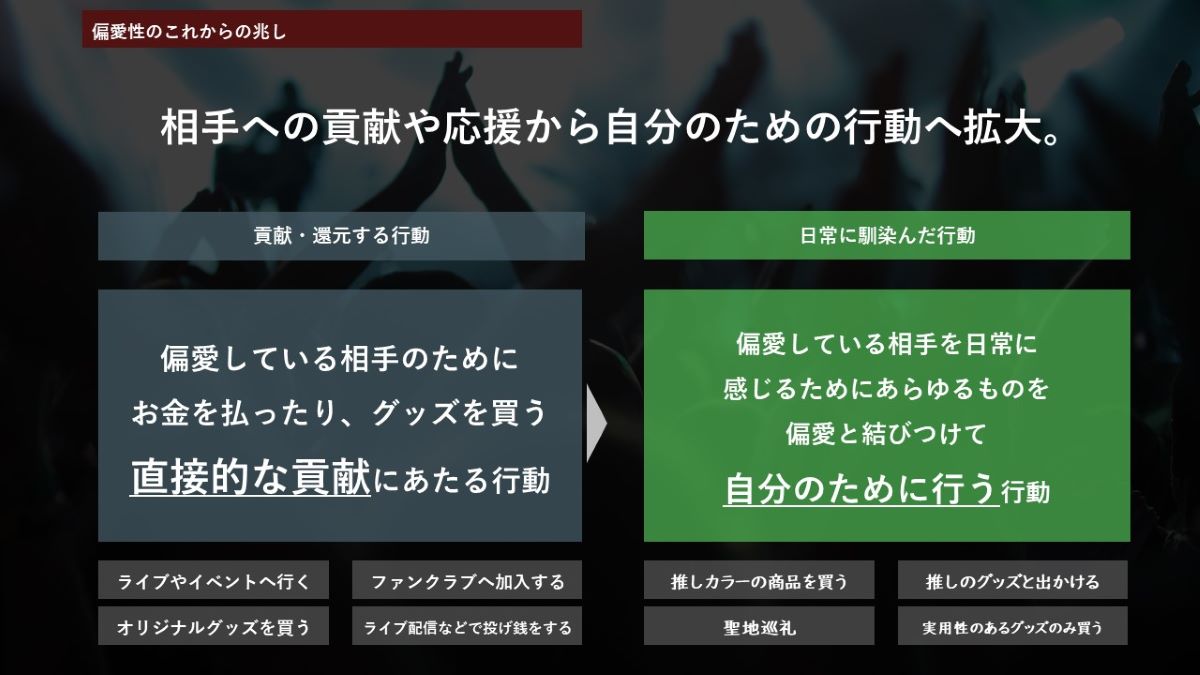

- 「偏愛性」に関する話題量の推移について、2020年のコロナ禍以前は右肩上がりの増加傾向にありました。その後少し減少し、2023年から再び話題に上がるようになりました。その背景には、コロナ禍におけるリアルライブやイベントの中止の影響が大きいと思っています。会場に足を運び、自分の「推し」を応援していた人たちが、「ライブ以外での推しの応援方法」をいろんな方向で考えるようになったことで、色々な“推し方”が登場しました。さらにそれがSNSで広まったことによって、もともとアイドルファンを中心に好きなアイドルを応援することを「推し」と言っていたのが、さまざまな界隈の人たちにも広まりました。コロナ禍をきっかけにリアルでのコミュニケーションが減り、不特定多数の人に広まるSNSが中心となったことで、様々な形の応援をしているファンが可視化され、新たな推しの応援方法も確立されていったわけです。これが、「偏愛性」のキーワードが伸びた要因だと分析しています。

- 河野

- 「推し」という言葉が生まれたことで、「好き」よりもアイドルやアーティストを応援しやすくなっていますよね。 特に特徴的だった投稿や、気になるポイントがあれば教えていただけますか。

- 増田

- 最近の動きとして、コロナ禍では「推しのために応援する、お金を使う」というニーズが多かったのが、最近は推しに直接お金は還元されないけれども、普段の日常生活に推しを取り入れるようなトレンドが際立ってきています。例えば、推しのイメージカラーを服やコスメといったファッションに取り入れたり、日常にも推しを感じられる行動が増えてきたのが面白い点だと思いますね。推しの対象が「色」という形で概念化し、それが一般化したもので、「概念消費」とも呼ばれています。いろんなカラオケ店では「推しドリンク」を販売しており、自分の好きな推しのカラーと同じ飲み物を注文してSNSに投稿するのもよく見られますね。推し活をするモチベーションが、“自分の日常を良くするための行動”に移ってきているのは、非常に興味深いことだなと感じています。

- 河野

- 推し活が日常に溶け込んでいるのは面白いですね。以前も、推しのイメージカラーはあったと思いますが、こういった意識変化はなぜ起きているのでしょうか。

- 増田

- SNS上で多かったのは、ライブに行くときに推しを応援するための「推しコーデ」で、それがもっとラフな感じで日常に反映されてきたのかもしれませんね。推しカラー以外にも、推しの誕生日を祝うために自分の家でケーキを作ったりと、「日常的に推しを感じていたい」というマインドが、コロナ禍を経てより高まったのではないでしょうか。最近の傾向として、推しを応援するだけ、好きなだけではなく「推しが好きなものまで好きになる」というのもあると思います。推しが好きなものにハマったり、自分の興味・関心が広がったりすることで、さらに偏愛が深まっていくといったサイクルが生まれているんですよ。

- 橘田

- ほかにも、推しのイラストを描いて自分のSNSのアイコンにしたり、印刷してアクリルスタンドにしたりと、生活者同士の間でも、自分なりに表現したものをお互いに共有し合う流れが出てきています。VTuberだと、配信の感想とイラストのハッシュタグを決めていて、生活者もそのハッシュタグを追うことで、そこから自分の好きなイラストを探して壁紙に設定できるようになっているんですよ。こうしたコミュニティ作りや拡散の仕方から、企業も学べるポイントがたくさんあるのかもしれません。

コラボ施策成功の鍵は「コンテンツの“顔”ではなく“物語”とコラボする」こと

- 河野

- 推すきっかけはひとつでも、途中で枝分かれして派生していくイメージはすごく面白いなと感じました。このような状況があるなかで、企業が「偏愛性」に対して取り組めることはどのようなものがあるのでしょうか。

- 増田

- 企業と生活者の接点をたくさん用意しておくのに加えて、その企業に対して、何かひとつでも生活者が共感できるポイントがあれば、そこからその企業のことを好きになっていくきっかけになるでしょう。例えばアニメとコラボをし、アニメファンと企業がうまく関わり合うことで、アニメファンにブランドも好きになってもらうというのは、よくある事例だと思います。

- 橘田

- まさに増田が話したのは、生活者の好意を転移させる考え方ですね。単にブランド認知を取りにいくのではなく、生活者のエンゲージメントを高めた状態で認知も獲得していくことは、コラボ施策を行う上で大事なポイントです。

アニメや漫画、アイドルなど「コンテンツの“顔”ではなく“物語”とコラボする」ことがかなり肝になるわけで、ファンが好きな文脈を把握し、心が動くポイントを理解できるかが、コラボ施策を成功させるのに不可欠な要素と言えるでしょう。「推しの推しは推しになる」という文脈もそうですが、キャラクター一辺倒ではなく、様々な角度でファンに刺さるポイントを探っていくことが重要になります。

- 増田

- 逆に偏愛性が強まっているぶん、コラボ先のコンテンツをよく知らないまま、「可愛いから、人気だから」という表面的な理由だけで進めると、コンテンツとブランドが噛み合わずにファンの気持ちを捉えられない状況にもなりかねません。コラボの仕方によっては、ブランドのファン離れや批判を浴びてしまう可能性もあり、そう簡単にうまくいくようなことではないとも感じますね。

-

「世界観に没入できる」体験の醸成で選ばれるブランドを目指す

- 河野

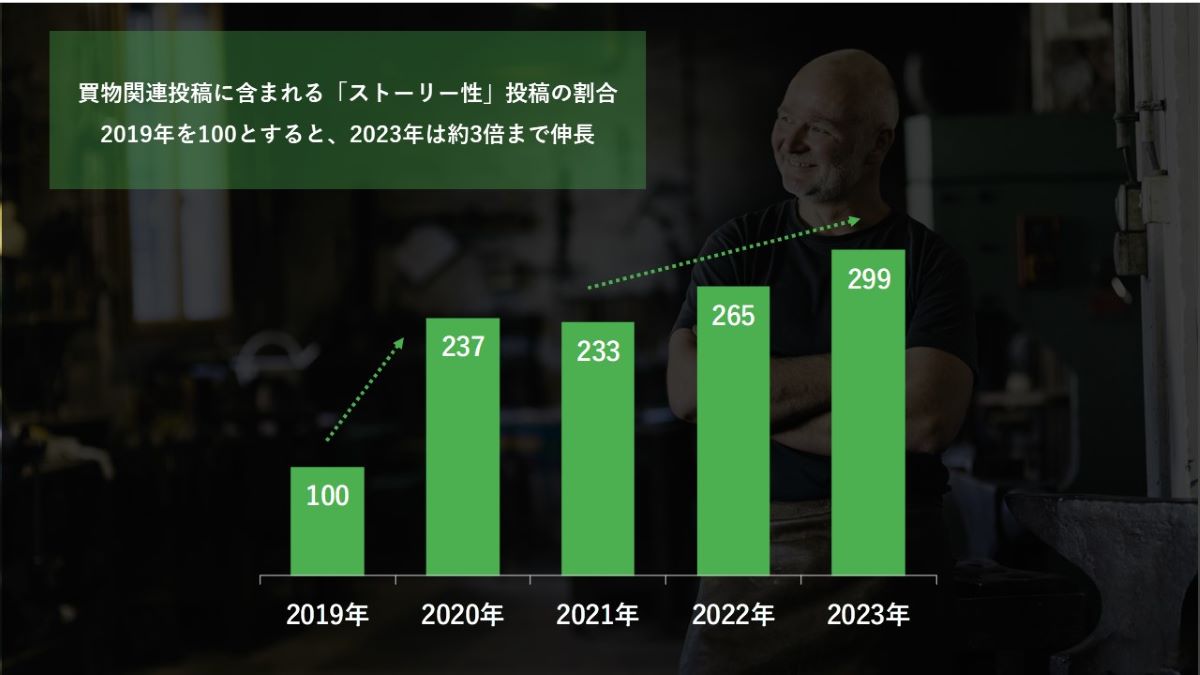

- これまでは「フリクションレス」のように、手間をいかになくすかが重視されていましたが、今後はたとえ手間があっても「推せる」ような、プロセスを作ることが重要ということですね。続いて、企業やブランドのコンセプトや商品に込めた思い、売り場や接客へのこだわりなど、「ストーリー性」が伸びていた要因についても伺えればと思います。

- 橘田

- これまでは店頭やCMなど企業発信のメッセージを中心に、生活者は商品を理解し好意形成していました。それがSNSの台頭によって、「この商品はこういう想いで作っている」という情緒価値やプロセスを可視化できるようになったこと、さらに第三者が自分の見つけたいいものやサービスをSNSで紹介することが増えたことで、ストーリー性も伸びてきたのではと考えています。一つひとつのブランドコンセプトや理念は、万人ウケするものではなかったりもしますが、特定の生活者に刺さるような体験やストーリーがあると、そのコミュニティの中で共感され拡散されやすくなる傾向があると思います。

- 増田

- ストーリー性が伸びたのは、生活者のニーズに合わせた楽しい体験を作れる時代になってきているというのが大きい気がします。特にZ世代はパーソナライズされた体験を求めている傾向があり、売り場一つにしても、ユーザーごとに寄り添った体験設計が重要になってきていると考えています。

- 橘田

- これからは「いかにブランドの世界観に没入できるか」が重要になってくると考えています。商品のコンセプトや思いを単に伝えるのではなく、商品が作られる過程や体験を生活者が理解し、没入していくことで、ブランドとの接点が近くなってくるわけです。また、コロナ禍に学生時代を過ごした最近のZ世代は、イベントなどのリアルな体験を真新しく感じているといいます。

- 河野

- そういった意味では、企業は偏愛性やストーリー性を通じて、没入感の演出であったり、そのブランドや売場「らしさ」を表現したりすることで、生活者の買物欲を増進につながり、「これ『で』いいより、これ『が』いい」と選ばれるようになるかもしれません。

この記事はいかがでしたか?

-

株式会社TBWA HAKUHODO 65dB TOKYO Brand StrategistデジタルエージェンシーにてUIUXのプランナー・プロデューサーとして20社以上のデジタルコンテンツ制作を手がけた後、2018年TBWA HAKUHODO に入社。現在は65dBのBrand Strategistとして分析から戦略立案といったコンサルティング業務に加え、話題化を目的にしたキャンペーンプラニングまで「ワンストップ」でプロジェクトをリードしている。

-

株式会社TBWA HAKUHODO 65dB TOKYO Insight Strategist2020年 65dB TOKYOにジョイン。デジタルマーケティングにおける企画、運用、分析業務の知見、経験を活かし65dB TOKYOでは健康飲料、キャラクター、生活用品等多領域のソーシャル施策立案から分析リードまで幅ひろく担当。

-

博報堂 買物研究所 マーケティングプラナー外資系消費財メーカーを経て、2023年博報堂入社。リブランディングのための包括的なリサーチや、未来創造に向けたショッパーインサイトの発掘など、幅広いテーマの調査研究および、ショッパーマーケティング領域のソリューション開発を担う。