D2Cブランド開発の方法論――「生活者の強い共感」を、どうやって生み出すのか?(連載:D2C支援 キーパーソンが語る Vol.2)

ECとSNSを活用して成長する「D2C」(Direct to Consumer)ブランドが国内でも次々と登場しています。この新たなブランドビジネスに挑戦する企業の支援を目指して、「博報堂グループ・D2C統合ソリューションチーム」が立ち上がりました。チームのキーパーソンたちがD2Cブランドビジネス成功のポイントについて語る記事を連載でお届けします。

第2回となる今回は、ブランドデザインを専門とするメンバーが、D2Cブランド開発の具体的な方法論について語りました。

博報堂ブランド・イノベーションデザイン

部長 山形 健

瀬尾 瑛峻

鷹野 翔平

D2Cブランドの成功例にみる特徴

──山形さんと鷹野さんはUX(顧客体験)を起点とした事業開発の専門家として、瀬尾さんは事業開発のプロデューサーとして、ともにD2Cブランド開発に携わられています。山形さんは「博報堂グループ・D2C統合ソリューションチーム」のチームリーダーでもあります。まずは皆さんが考えるD2Cブランドの特徴について説明していただけますか。

- 鷹野

- 成功しているD2Cブランドには、「強いブランドストーリー」、「ビルトインされたマーケティングモデル」、そして「デジタルとフィジカルの高次元での融合」という3つの特徴が見られると私たちは考えています。

一つめの「強いブランドストーリー」とは、ユニークなブランドの出自があり、そこから生活者の共感を誘い、心を惹きつける強いブランドストーリーが紡ぎ出されている、ということです。ブランドストーリーがビジネスモデルに反映されている例もあります。

二つめの「ビルトインされたマーケティングモデル」は、顧客をどう獲得し、長期的な関係をどう続けていくかといったマーケティングの仕組みがブランド自体に組み込まれていることを意味します。例えば、まずブログを立ち上げ、コミュニティを形成し、そのコミュニティを研究してブランドを立ち上げ、コミュニティのメンバーを顧客にしていった例もあります。プロダクトから販売まで、ブランドがとても立体的に企画されています。

三つめの「デジタルとフィジカルの高次元での融合」は、オンライン上の接点とプロダクトそのものを連携し、プロダクトを実際に使いながらオンラインのコミュニティとつながったアトラクションを楽しめるなど、デジタルとリアルな身体感覚を有機的に融合させながら顧客体験を設計している点です。

いずれも、今までのプロダクト起点のブランドとは大きく異なる特徴です。

- 瀬尾

- プロダクトもプロモーションも顧客とのコミュニケーションも、すべてを「体験」と考える点にD2Cブランドの特徴があると言えます。そう捉えることで、さまざまな掛け算が生み出されていきます。

- 山形

- もう大分前から、「モノからコトへ」と言われるようになっていますよね。この場合の「コト」が、体験や、ブランドのストーリーに当たります。D2Cビジネスでは、そういったことの全体をブランドと捉えます。もっとも、これはD2Cに限らず、近年のブランド論の大きな流れになっているのですが、その流れの先頭を行っているのがD2Cです。

生活者視点でD2Cブランド開発を支援するプログラム「D2C Design Studio」

──D2Cブランドはどのように開発していくのか、具体的な方法論を教えていただけますか。

- 鷹野

- 先日、私たち独自のD2Cブランド開発支援アプローチを「D2C Design Studio」としてプログラム化しました。その実際のワークプロセスを紹介しながら解説します。

「D2C Design Studio」では、D2Cブランドを構成する「ブランド」「エクスペリエンス」「コミュニティ」という3つの要素に着目し、これらの開発をワンストップで行います。具体的には、ブランド開発は「生活者の共感を誘う“らしさ”の設計」を、エクスペリエンス開発は「生活者発想に基づいた顧客体験の設計」を、コミュニティ開発は「ブランドとの絆を紡ぐ共創アプローチを通じた開発」を行っていきます。

──「共創」とは、顧客とともにブランドをつくっていくということですね。

- 鷹野

- そうです。従来、企業はプロダクトをつくって売る、客はそれを買う、という関係が普通でした。それに対してD2Cでは、プロダクトの開発やそれを広めていく活動を企業と顧客がともに行うというアプローチが重視されます。

そういった点も含めて、D2Cブランドは「サービス」なんです。プロダクトはサービスの一部、サービスの価値を伝えるための1つの要素であると捉えます。これはサービス・ドミナント・ロジックと呼ばれる、近年、モノからコトに価値の重心が移る中でのサービス中心の考え方に基づくものです。

モノを中心とした考え方においては、新製品を開発する際は、仕様、価格、パッケージ、カテゴリーなどを先行して決めるのが一般的でしたが、モノをサービスの一部として考えると、顧客にどのような接点を通じて価値を届け、どのようにして顧客との関係を継続していくかといった視点が先に必要になります。私たちはこの考え方を重視しています。

──開発はどのような流れで進みますか?

- 鷹野

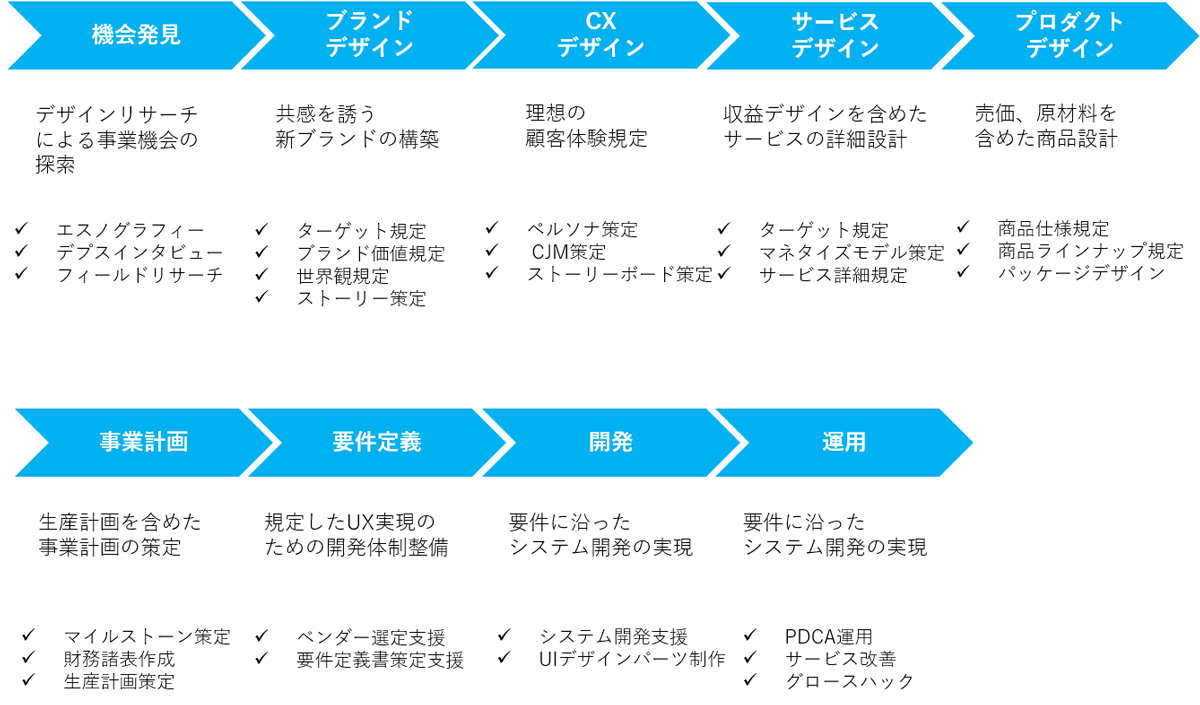

- 下の図は、D2C開発プロセスの全体像です。「D2C Design Studio」のプログラムで実施するのは、この一連のプロセスの中の「機会発見」から「プロダクトデザイン」までがメインです。新しい事業やプロダクトの可能性をリサーチするのが「機会発見」で、その次に来る段階が「ブランドデザイン」です。特徴的なのは、その後に「プロダクトデザイン」ではなく「CX(顧客体験)デザイン」を行う点です。

D2C開発プロセス

- 瀬尾

- 理想の顧客体験とはどのようなものかを先に突き詰めた上で、その後にマネタイズも含めた「サービス」のデザインを行い、その後にようやくプロダクトのデザインに入る。それが、私たちのD2Cブランド開発プロセスのポイントです。プロセスにおいて、プロトタイピングとテストマーケティングを重視しているのもこの開発モデルならではですね。

- 山形

- CXデザインをプロダクトデザインに先行させるプロセスは、イノベーションを起こす仕組みとしてベンチャー企業などが取り入れてきた方法です。それを整理し、体系化したのが我々のプロセス設計と言っていいと思います。

「博報堂グループ・D2C統合ソリューションチーム」において、私たちのブランドデザインチームが主体になって担うのは「プロダクトデザイン」までですが、さらにそこから「事業計画」「要件定義」「開発」「運用」というプロセスが続きます。さらに、ローンチ後の結果を検証し、サービスやプロダクトのデザインを見直す場合も少なくありません。その際はまた私たちが対応します。そうやってPDCAを絶えず回していくのもD2Cビジネスの開発プロセスの特徴です。

メンバー全員が同じ「風景」を見るためのアプローチ「サービスエビデンシング」

──皆さんはブランドデザインの専門家ですが、「博報堂グループ・D2C統合ソリューションチーム」には、ほかにもさまざまな分野の専門家が加わっているのですよね。

- 瀬尾

- そうです。ビジネス設計、商品開発、システム構築、マーケティング、クリエイティブ、店舗設計など、多様な分野の専門家がいます。グループを横断して幅広い人材が集まっているのがチームの特徴です。

- 山形

- それぞれの専門領域は明確に分かれているわけではなく、それぞれに機能が重複する部分ももち、互いの専門性を理解しながら緩やかに手をつないでいるという感じですね。

- 鷹野

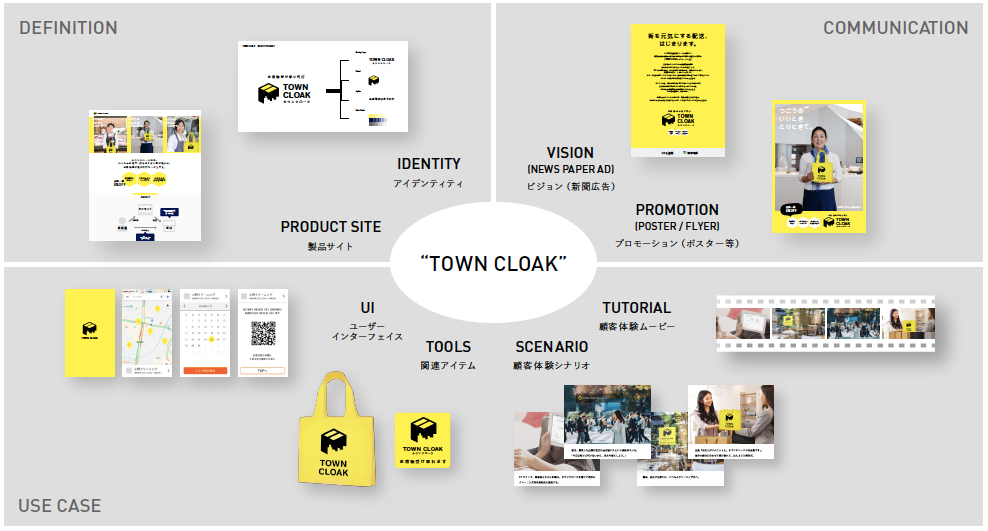

- 博報堂グループ側だけでなく、クライアント側からも複数の部門のご担当者が開発プロセスに関わっていただくことになります。その多様なメンバーやステークホルダーが皆で同じ方向を向くために、「サービスエビデンシング」というアプローチを取り入れています。これは、ブランドが世の中に出たときの姿を先にビジュアル化し、そこから逆算しながらイノベーティブなブランドを作っていくという手法です。ブランドのパッケージやUI、ブランドのビジョンが記されたポスターや広告、ウェブサイト、お客さんが実際に体験している映像──。そういった「形」を先行してつくることで、メンバーやお客さんがイメージを共有でき、「もっとこうした方がいいんじゃないか」といった意見を出しやすくなります。

サービスエビデンシングの例。「TOWN CLOAK」という架空のブランドが世の中に出たときの姿を先にイメージする

- 山形

- ブランドの未来の姿をビジュアル化することで、関わっているメンバーが事業や顧客像について共通したイメージをもつことができます。いわば、同じ風景を見ることができるわけです。

- 瀬尾

- クライアント視点から見ると、これからつくろうとしているものを生活者の立場、生身の人間の立場として実感できる点にサービスエビデンシングの意義があると私は考えています。「ブランドを打ち出す側」であるクライアントの皆さんが、「ブランドを使う側」である生活者の一人としての感覚も持ちながら開発を進めていくことができる。それが、生活者にとって本当に価値のあるD2Cブランド開発へとつながっていきます。

- 山形

- もう一つ、「D2C Design Studio」独自の特徴を追加すると、アジャイルプロセスを重視していることですね。プロトタイプをつくって、テストして、検証して、つくり直す。そのサイクルを短い期間でスピーディに回していきます。従来のウォーターフォール型の開発では、それぞれのプロセスで「完成品」をつくって、その次のプロセスに渡していくことになるため、プロセスが進んでしまうと修正が難しくなる。一方、アジャイル型開発では、一度つくったものを必要に応じて素早く何度でもつくり直すので、顧客ニーズとのずれが生じにくくなることが大きなメリットです。

D2Cは目的ではなく、課題解決の手段

──現在の課題意識や今後の目標をお聞かせください。

- 山形

- クライアントの皆さんがD2Cビジネスに期待されていることと、実際にできることの間に隔たりがある場合がまだ少なくありません。D2Cは単なるECではなく、コミュニティをどう開発し、顧客体験をどうつくっていくかというところで苦労することも多々あります。「D2Cブランドビジネスとは何か」ということをクライアントと十分に議論し、共有していくことが重要だと感じています。

- 瀬尾

- D2Cとは目的ではなく、クライアントの課題を解決する手段だと私は捉えています。クライアントの経営課題として、新しい事業の立ち上げや既存事業の見直しといった目的がまずあって、それをD2Cの方法論で解決していくという道筋をクライアントと一緒につくっていくことが大切だと思っています。そのような考え方を丁寧にご説明していきたいですね。

- 鷹野

- 大手企業のD2Cビジネスへのチャレンジが増えていますが、大企業がD2Cに取り組む意義は、「スタートアップウェイを取り入れて、新しいブランド開発に挑戦する」ということに尽きると思うんです。これまでウォーターフォール型で進めてきたブランド開発をアジャイル型に変え、プロトタイピングを繰り返しながら進めていく。そしてその方法論によって、これまでになかったブランドや事業を生み出す。それがD2Cの本質であるということをお伝えしていきたいと思っています。

──最後に、これからD2Cにチャレンジしようとしている企業の皆さんにメッセージをいただけますか。

- 瀬尾

- D2Cブランドの開発とは、企業がお客様――生活者をより深く理解し、生活者のための体験やサービスをつくっていく取り組みとも言えます。そうしていくことで、生活者との距離はぐっと近づきます。クライアントの皆さんが生活者をより強く肌で感じられるようなアプローチやプログラムを開発していくことで、その取り組みに貢献していきたいと思っています。

- 鷹野

- 私たちがプログラムに「スタジオ」という言葉を入れたのは、「一つの場所にいろいろな人が集まって一緒に実験していく」というイメージをクライアントの皆さんと共有したかったからです。「実験」を重ねながら「実装」を目指していく。そんな取り組みをしっかり支えていきたいと考えています。

- 山形

- D2Cに取り組むことによって、ブランドづくり、事業開発、顧客との向き合い方など、ビジネスのあらゆる要素を最新の形にアップデートをはかることができます。そう考えれば、あらゆる業種、あらゆる規模の企業にとってD2Cにチャレンジする意味は非常に大きいと言えます。ぜひ多くの企業の皆さんにD2Cブランドビジネスに挑戦していただきたいと思います。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂 ブランド・イノベーションデザイン局 部長2004年博報堂入社。ストラテジックプラニング局を経て、2007年より博報堂ブランドデザイン(当時)に所属。ダイレクトマーケティングのPDCAや、BRICs諸国でのセールス基盤構築などのマーケティング領域業務を経て、神経科学を基にしたリサーチプログラムの研究および開発、文化人類学発祥のエスノグラフィ実践などデザインリサーチ・UX領域業務に携わる。近年では、商品開発、サービス開発、事業開発の支援業務を多く手掛ける。著書に『ビジネスは「非言語」で動く』(アスキー新書)がある。

-

博報堂 ブランド・イノベーションデザイン局 ビジネスディベロップメントディレクター2006年博報堂に入社後、家電・自動車などのブランディングやマーケティング支援に携わった後に、飲料メーカーへ出向し、ブランドリーダーとして新規事業開発やプロジェクトマネジメントなどを担当。エージェンシー・事業会社双方での経験を元に、現在は、暮らし全般に関わる企業の事業やサービス開発を生活者体験視点で推進するプロジェクト・プロデュースや、生活者の新しい暮らしをデザインする自社事業開発などに取り組んでいる。

-

博報堂 ブランド・イノベーションデザイン局 ストラテジックプラニングディレクター博報堂入社後、ストラテジックプラニング職として、多様な業種の戦略立案業務に従事。

その後、博報堂DYグループ内の社内公募型ビジネス提案制度:AD+VENTUREの下、経営者として新規事業/新サービス開発に携わる。現在は自身の経験を活かし、事業・商品・サービス開発及びUX戦略・ブランド戦略のコンサルティングを行っている。