「AIで変わる生活者の検索行動」vol.1 AI検索エンジンの動向とWebサイトの未来

生成AIの台頭で、生活者の情報収集行動が大きく変化しています。AI検索エンジン

による生活者の「検索体験」がアップデートされていくなか、企業は自社のブランドやサービスなどの情報をどのように適切に届けていくかが重要になってきます。

連載「AIで変わる生活者の検索行動」では、AI検索最適化(AIO: AI Optimization)」を抑えた企業の情報発信戦略を取り上げ、AIフレンドリーなWebサイト構築やオウンドメディア構築の勘所を探っていきます。

第一回はHakuhodo DY ONEの登 章良、博報堂アイ・スタジオ 執行役員の生田 大介がAI検索エンジンの動向や両社が考えるWebサイトの未来を語りました。

登 章良

Hakuhodo DY ONE

SXOソリューション局長

生田 大介

博報堂アイ・スタジオ

執行役員

急拡大するAI検索エンジン経由トラフィック。企業は新たな対応が必須に

- 登

- 私はSEO領域を担当しており、オウンドメディアにおける自然検索からの流入を最大化、延いてはコンバージョン数の増加を目的に、サービス提供やコンサルティングを行っています。検索エンジンごとに異なるアルゴリズムへの対応や、その研究開発(R&D)も含めて、全体を統括している立場です。

直近の大きなトピックは「生成AIの台頭によるSEOへの影響」ですね。こちらについては「従来型検索エンジン」と「次世代型AI検索エンジン」とに分けてお話できればと思います。

Googleなどの従来型検索エンジンでは、検索結果上に生成AIのスナップショットを表示する取り組みが進んでいます。Googleでは「AI Overviews(AI による概要)」がそれに該当します。生活者にとっては、検索結果のページ上で欲しい情報をすぐに得られるため、検索体験の向上につながる側面があります。一方で、企業やサイト運営者にとっては、情報が直接表示されることで自社サイトへの流入が減少し、いわゆる「ゼロクリック問題」に直結する懸念が出てきています。こちらについては一定影響を受けている企業も存在しており、ご相談いただく機会が多いです。

- 生田

- 私たちはWebサイトへの集客そのものというよりも、流入した後の分析と施策の改善に重点を置いており、主にサイトのレポートやデータダッシュボードを確認しています。生活者向けサイトに関しては、検索ボリューム自体は今でもGoogle が圧倒的に多いのですが、AI検索エンジンにおける前年比の伸び率の観点で見ると、特定の領域がGoogle アナリティクスのデータ上で飛躍的に伸びてきています。こうした伸長がさらに顕著になっていくと、企業側としても何らかの対応策を検討せざるを得ないという状況だと言えるでしょう。

- 登

- ちなみに、国内のAI検索エンジン経由のトラフィックは拡大しており、今後はAI検索が検索プラットフォームとして徐々にシェアを広げていくのではという見方が強まっていますね。

「AIフレンドリー」 なコンテンツと「ブラウジング機能」の最適化がポイント

- 生田

- 今後、さらに大きく環境が変わる可能性があることに対し、私たちもある種の不安を感じています。当社はWebサイトの制作を事業の柱としていますが、そもそもユーザーがWebサイトに訪れない時代が来るのではないかと考えているからです。つまり、Webサイトは一次データやコンテンツを格納するだけの場所となり、生活者は日常的にChatGPTやGeminiなどの生成AIとやり取りするだけで完結するという状況になるのではという懸念を抱いています。

ですが、その一方で新たな商機と捉えることもできると考えています。

そのため、単にCMSなどの仕組みを提供するだけではなく、生成AI経由の体験に置き換わってしまっても失われがちな「ブランド体験」をどう担保するかが鍵を握るでしょう。

AIを介してもユーザーにWebサイトに訪れる動機を持ってもらえるような、価値あるコンテンツや独自の体験を創出することこそ、私たちが今後取り組むべき挑戦だと思っています。

実際の検索体験について見てみると、調べたい内容が明確な場合はGoogle のような従来型の検索か、ChatGPTやGeminiといった生成AIを使うかの2つの選択肢に分かれます。

最近はマスメディアよりもSNS経由で「指名検索に入力されるキーワード」を知るケースが増えていることから、生活者がSNSでブランドや情報に触れ、それをきっかけにChatGPTやGeminiなどに質問し、情報を得ていく行動パターンが一般化しつつあります。

- 登

- AI検索エンジンが急速に広がるなかで、ChatGPTなどの次世代型AI検索エンジンへのアプローチとして企業が取り組むべきことは短期的に2つのポイントがあります。

1つ目はAIからの流入を高めるための基盤づくりです。従来のSEOとしてはGoogle などのクローラーに最適化することが中心でしたが、AIにもクローラーが存在しているため、自社メディアをAIに正しく理解させる「AIフレンドリー」なチューニングを行うことが大切になります。

他方で、海外の動向を追っていると、AIクローラーがJavaScriptを正しく読み込めないというクリティカルな問題が指摘されています。

現在のWebサイト構築では、JavaScriptの活用が当たり前になっており、実際にコンテンツをJavaScriptで出力しているサイトもあったりしますが、Google のクローラーは問題なく読み込めても、AIクローラー側では認識できないといったことが生じてしまうんです。結果として、AI検索エンジンから評価されにくくなる可能性があるため、基本的なSEOはきちんとやっておくことが不可欠だと言えるかもしれません。

2つ目は「ブラウジング機能」を踏まえた最適化です。

ChatGPTやPerplexityなどは、従来の学習データに依存するだけではなく、検索エンジンを通じて最新情報を収集・統合して回答するブラウジング機能を備えています。その際に、各種検索プラットフォームがどの検索エンジンを参照しているかを理解し、それに沿った最適化を行う必要があります。つまり、従来のSEOに加えてブラウジングを考慮したSEOも戦略に組み込むことが重要になってくるでしょう。

- 生田

- 現状では基本的なSEOが十分にできていない企業のWebサイトも少なくありません。そういった場合は、メタデータの適切な設定やスキーマに沿った構造化など、セマンティックウェブの考えに沿った形で、基本的なSEOの土台を固めることが重要です。また、Google が評価基準としている表示速度やユーザー体験の快適さといったパフォーマンス指標にもしっかり対応し、基礎をきちんとクリアしたうえで、次のステップに進むのが正しいやり方だと考えています。

- 登

- 短期的な視点で見ると、現状のAIクローラーは性能面でまだ十分とは言えませんが、補足としてAIが参照する学習データの内容は大事になってきます。例えば、ChatGPTの場合はGPT-5であっても学習データのカットオフは2024年9月など、1年前の情報までしか反映されていません。こうした大規模言語モデルは頻繁に更新されるわけでもなく、最新情報の反映は限られているため、中長期的には、ブランドの認知や言及を拡大する取り組みを今から進めておくことが肝になるでしょう。AIが情報を紐付ける仕組みに自社の情報が正しく参照されるように整備することが求められているわけです。

具体的には、Web上の一次情報コンテンツを充実させ、外部からも参照されやすくすることです。現時点でどれだけ対応しても、AIが参照するデータのカットオフが過去であれば候補としても上がらないため、今からこうした取り組みを始めておくことが、中長期的なブランド戦略には欠かせないということです。

「Content is King」は変わらない。AIが学習したくなる情報発信の重要性

- 生田

- 生成AIやLLM(大規模言語モデル)は、人間の神経をモデル化したニューラルネットワークであり、その本質は、ある種の連想ゲームのようなものだと捉えています。あるモーメントやオケージョンにおいて、人間が純粋想起しやすいブランド名やサービス名などは、SNSやCM、PRなどで蓄積されたデータが大きく影響していて、それはブランドの認知度や浸透度に反映していると考えられます。

AIフレンドリーのことを考えると、今まで多くのナショナルクライアントは、マスメディアやテレビに広告予算を集中してきましたが、今後はさらに長期的な視点をもって、デジタル空間上で質の高い情報を大量に発信・蓄積していくために、広告効果と予算配分の考え方を変えていく必要があるのではと感じていますね。

- 登

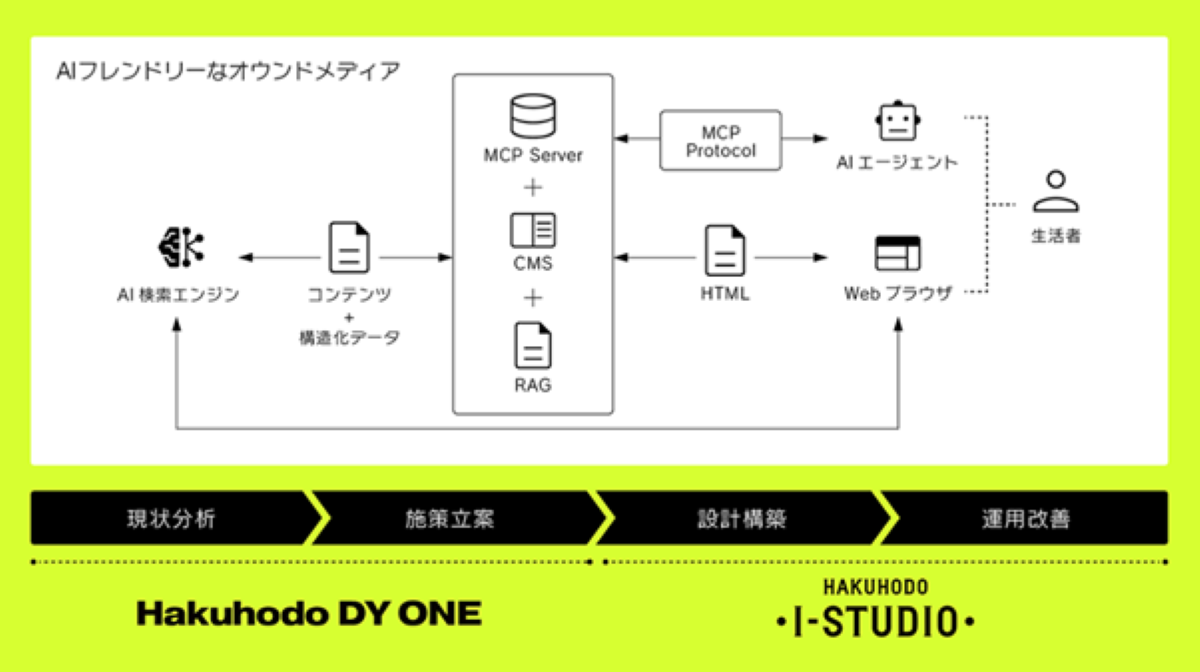

- 博報堂アイ・スタジオとHakuhodo DY ONEが提供する AIフレンドリーなオウンドメディア構築ソリューションは、分析からサイト構築、運用までを一気通貫で行うとともに「AIフレンドリー」「ヒューマンフレンドリー」「Google フレンドリー」を備えたサイトを作ることを目的としたパッケージになっています。

サービスのプロセスは4ステップに分かれており、まずはAIがどのようなサイトを参考にしているか、Google で上位表示されるサイトにはどのような特徴があるのかを現状分析して、ユーザーの検索履歴や世の中の関心事から、潜在的なニーズやトレンドを読み解いていきます。

次のステップとしては検索エンジンにも評価され、AIにも好まれ、そしてユーザーにも有益だと思われるものに設計していくために、SEO観点では構造化やリンクの設計、ユーザビリティ観点ではデザインやコンテンツのレイアウト、情報のアーキテクチャなどを整理し、「設計図」を作成していきます。

3つ目のステップでは、設計図をもとにCMSを活用し、今後のコンテンツ拡充を図っていくためのシステム導入や自社サイト内にAIチャットボットを入れ、ユーザーの質問に答えることで、ニーズに関するデータを蓄積していく実装を行います。

そして、最後の4ステップ目ではリリースしたサイトを検証するための効果測定を実施します。一般的な検証方法としては、Google アナリティクスやヒートマップを用いて、アクセス数やサイト内での回遊率などを定量的に分析しますが、AIによる評価については、まだどのような指標で分析すべきか、明確な基準がないのが現状です。

そうしたなかで、当社ではAIOを専門とするスタートアップのAI HACK社と連携して「AI検索におけるブランドの見え方」をスコア化するサービスを展開しています。これはAI検索における自社ブランド情報の表示状況をスコアリングするものです。

さらに、ブランド名は回答に表示されてもURLが出ないケースもあるため、回答内での言及率や、その内容がポジティブかネガティブかを分析してスコア化する取り組みも進めています。こうした指標を通して、「AI検索上でのブランドの存在感を可視化する仕組み」を提供しています。

関連リリース:Hakuhodo DY ONEと博報堂アイ・スタジオ、AIフレンドリーなオウンドメディア構築ソリューションを提供開始

- 生田

- サイトの集客や訪問者を呼び込む部分はHakuhodo DY ONEが専門性を発揮し、サイトに来たあとの体験や運用面は博報堂アイ・スタジオでサポートしていきます。

自社情報に沿ったコンテンツ制作の支援やブランドらしい接客やトンマナーの体験設計、ChatGPTなどの生成AIと対話できる仕組みをオウンドメディア上のシステムとして構築し、単なるWebブラウザ上ではなくAIエージェントネイティブとしての情報提供など、幅広い側面からご支援できればと考えています。

こうしたなか、今までのように「Content is King(コンテンツが最重要)」という本質は変わらないと思っています。やはり、価値のある情報や体験を提供できなければ、どんな手法を使っても成果は出ないと言えるでしょう。

どんなにAIで記事を量産しても、その内容がどこでも見られる汎用的な情報ばかりだと、人間としても新鮮さや驚きがなく、あまり価値を感じません。AIが生成できない独自性のある情報こそ、“AIが学習したくなる対象”にもなるんです。要するに、他にはない専門的な知見や自分の経験に基づく具体的な感想、方法論といった「この人にしか知らないマニアックな方法」や「自分が使ったからこそ言える感想」といった情報を提供することが、人間にもAIにも価値があるということだと考えています。

この記事はいかがでしたか?

-

Hakuhodo DY ONE

オウンドソリューション本部 SXOソリューション局 局長2010年からさまざまな業界における大規模サイトのSEOを中心に経験。SEOエンジニアとしてサイト制作の経験を積んだのちSEOコンサルタントへ転身。サイト制作の工程から集客に至るまでの体系的なスキルを保有し、5~10年以上にわたる伴走型コンサルティングの実績が豊富。米国PMI®認定資格、Project Management Professional(PMP)® 所持者。

-

博報堂アイ・スタジオ

執行役員 / プラットフォーム戦略センター センター長大手印刷会社に入社後、エンジニアとしてWebシステムやアプリサービス、空間インタラクティブの企画/実装を経験。テクニカルディレクター兼UI/UXデザイナーとして、大手クライアントを中心に多くの実績を積む。2019年より博報堂アイ・スタジオに参画。オウンドメディアやデジタルサービスのUXデザインやデジタルマーケティング、コミュニケーションプラニングの領域でクライアントのプロジェクトに伴走し、UXの全体構想からUIデザイン、実装コンサルティングを行う。人間中心設計(HCD)専門家。