対談!EC+【特別編⑦】進化する「地域DXソリューション」Vol.4──「EC支援ノウハウ×コンテンツ×クラウドファンディング」で地域を支援する〈地域産品グロース〉ソリューション

博報堂DYグループのECプロフェショナル集団「HAKUHODO EC+」。その中で、地域事業者や自治体のECの課題解決に取り組んでいるのが「地域DXソリューション」チームです。これまで、数々のソリューションを開発し提供してきた同チームが、新たに〈地域産品グロース〉ソリューションをリリースしました。このソリューションの開発と運用のパートナーであるエブリーのお二人を招いて、ソリューションの概要、可能性、地域支援にかける思いなどについて語り合いました。

連載一覧はこちら

(写真左から)

桑嶋 剛史

HAKUHODO EC+ ビジネスコンサルタント/地域DXソリューション リーダー

博報堂 コマースコンサルティング局

イノベーションプラニングディレクター

山際 健太氏

エブリー 執行役員

TIMELINEカンパニー カンパニー長

井上 拓也

HAKUHODO EC+ コンサルタント

博報堂 コマースコンサルティング局 マーケティングプラナー

高戸 佳祐氏

エブリー TIMELINEカンパニー

マーケティングソリューションズ事業部 ストラテジックプランニンググループ リーダー

地域ブランドに「推進力」を加える

- 桑嶋

- これまで僕たちは、全国の地域の産業支援にフォーカスした「地域DXソリューション」を開発し、多くの事業者や自治体に提供してきました。これまで開発してきたソリューションの数は10以上にのぼります。そこに新たに加わったのが〈地域産品グロース〉ソリューションです。地域事業者をともに支援してきたエブリーの皆さんとの議論を重ねて開発しました。

- 井上

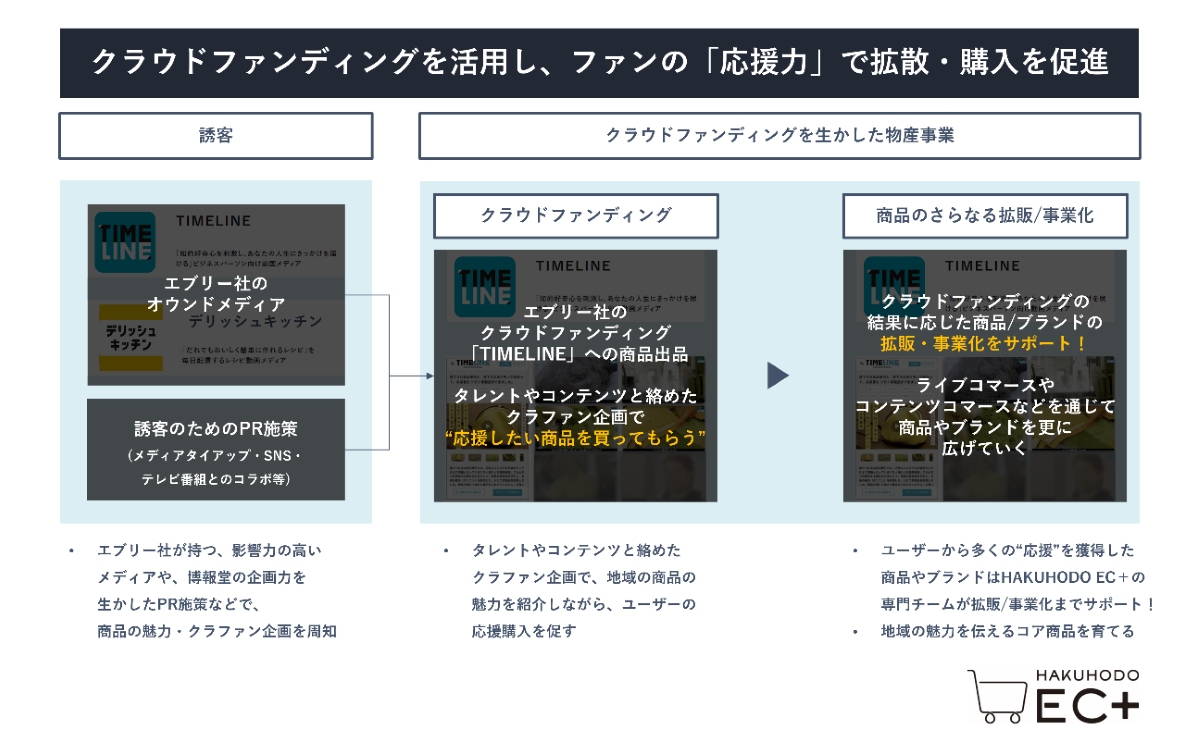

- HAKUHODO EC+の地域DXソリューションチームが蓄積してきた商品開発、ブランドづくり、ECサイト制作、フルフィルメント(受付、発送、受け取りなどの一連のプロセス)の設計といったノウハウと、エブリーの皆さんの動画コンテンツの制作力やクラウドファンディングサービス。それらを掛け合わせて、地域産品を全国の生活者にご紹介し、売上を伸ばすご支援をするのが〈地域産品グロース〉ソリューションです。地域にはまだ世の中に広く知られていない魅力ある産品がたくさんあります。そういった産品を「グロース=成長」させていくことを目指しています。

- 桑嶋

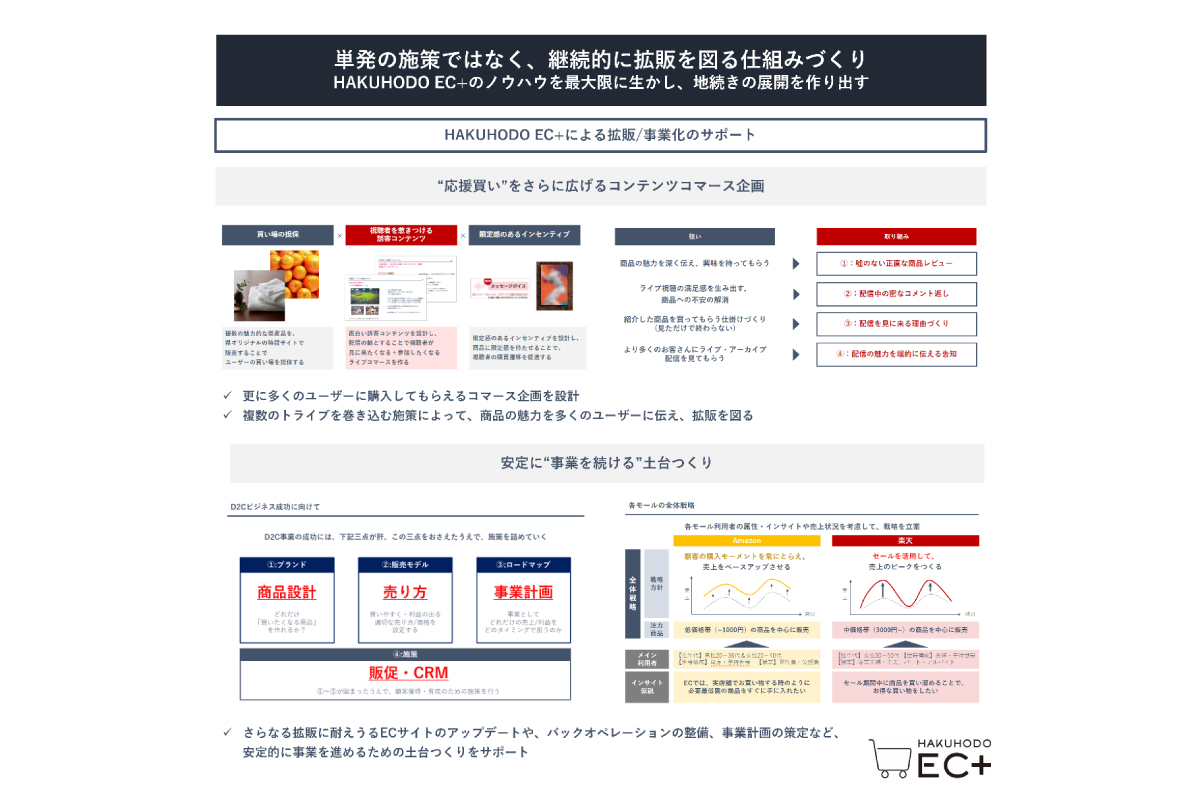

- 地域産品のグロースを目指す取り組みは、「ブランドづくり」「コンテンツづくり」「売り上げづくり」「事業運営」の4つのフェーズに大きく分けることができます。このうち「ブランドづくり」、すなわち商品開発、デザイン、ネーミングなどのフェーズと、ECの継続的な取り組みや広告展開などを支援する「事業運営」のフェーズを担当するのが、僕たちHAKUHODO EC+です。

一方、ブランドを世の中に知れ渡らせるための「コンテンツづくり」と発信、そしてクラウドファンディングの手法を用いた「売り上げづくり」を担うのがエブリーの皆さんです。

HAKUHODO EC+がエブリーとコラボレーションすることの意味は、ブランドに「推進力」を加えられる点にあります。コンテンツとクラウドファンディングによってブランドのエンジンに火をつけ、短期間でブランドを大きく前に進めることができる。それがエブリーのサービスの力であると僕たちは考えています。

―そんなエブリーという会社の概要をお聞かせいただけますか。

- 山際

- エブリーは、インターネットコンテンツの制作やメディア運営を手掛ける会社です。現在は、料理レシピ動画を配信する「デリッシュキッチン」、子育て支援サービス「トモニテ」、ビジネスパーソン向けの動画を配信する「TIMELINE」の3つが事業の柱となっています。

僕たちが担当しているのは、そのうちのTIMELINE事業です。動画メディア運営、クラウドファンティングサービス、インフルエンサーマーケティングの3つのメニューで、「地方・地域」にフォーカスした動画制作や事業者支援を行っています。メディアのフォロワーは現在65万人を超えています。

- 桑嶋

- どのような動画を制作しているのですか。

- 山際

- 全国各地を訪れて、人、土地、ものの魅力をお伝えするドキュメンタリーをつくっています。その動画を通じて、事業者と視聴者を結び、事業者の成長をご支援するのがクラウドファンディングサービスです。

「推し」の力で認知や影響力を広げる

- 桑嶋

- コンテンツづくりにおいて、とくに意識されていることをお聞かせください。

- 山際

- その土地や人の魅力、そしてそれを成り立たせている世界観や文脈などをしっかり汲み取って表現することを常に心がけています。また最近では、知名度の高いタレントを起用し、ファンの「推し」の力を借りて地域を応援するといった取り組みも行っています。

- 井上

- メディアと「推し」の力を掛け合わせるのは、コンテンツの認知や影響力を広げるという点でとても有効な方法ですよね。

- 高戸

- もう1つ、本編動画だけではなく、本編に関連する縦型ショート動画をつくってSNSで配信するといった取り組みにも最近は注力しています。ショート動画を視聴者との最初の接点にして、興味をもってくれた人たちに本編を見てもらうという流れです。

- 桑嶋

- 長尺コンテンツをつくるだけでなく、いろいろなタッチポイントでコンテンツの認知を広げて、本編への流入を増やしていくという手法ですね。

- 高戸

- そうです。長めの動画コンテンツの場合、冒頭の20秒くらいで好みに合わないと判断されると、そのあとはもう見られないということがしばしばあります。しかし、動画の中のいろいろな場面を短尺で発信することで、そこに興味をもった視聴者が本編を見てくれるという流れをつくることができます。視聴者の多様な嗜好性を捉えるという意味で、SNSでのショート動画発信は非常に有効であると僕たちは考えています。

- 井上

- はじめにショート動画で生活者の心を捉えるという方法は、現代の生活者のコンテンツ接触態度にとてもマッチしていると思います。タイムパフォーマンスを重視する現代の生活者に、コンテンツに興味をもってもらうための手法と言えます。

- 桑嶋

- クラウドファンディングサービスについてもご説明いただけますか。

- 山際

- 日本各地で取材をしてコンテンツづくりを進める中で、たいへん魅力的なものづくりや、素晴らしい地方創生の取り組みにたくさん出会いました。しかしその中には、地域の外の人たちにあまり知られていないものが少なくありません。そこで、地域の取り組みを支援する仕組みをつくって、情報を広く発信していくだけでなく、ビジネスの拡大を後押ししていきたい。そう考えたのが、クラウドファンディングサービスを始めた理由です。

- 高戸

- 「推し」とクラウドファンディングはとても相性がいいと僕たちは考えています。いずれも何かを「応援する」行為だからです。これまで、アイドルグループとのコラボレーションによるクラウドファンディングプロジェクトなどで大きな成果を出してきました。

「応援したい」というマインドをいかに醸成するか

- 桑嶋

- コンテンツづくりやクラウドファンディングに「地域」という視点をどう織り込んでいくか。その考え方をお聞かせください。

- 高戸

- コンテンツに関しては、その地域ならではの文化、歴史、人などの要素を取り入れていくことを意識しています。また、地域に外部から有名なタレントが訪れることで盛り上がりを演出することが可能になります。それも重要な手法の1つであると考えています。

- 山際

- タレントの起用は地域と全国をつなぐ手法の1つですが、ご説明したように、クラウドファンディングにもそういった効果があります。例えば、その地域でしか買えなかった工芸品を全国に流通させるためにクラウドファンディングを行うのはベーシックな方法です。

以前のクラウドファンディングプロジェクトで、地域の事業者から「“生産の息づかい”を伝えていただきありがとうございます」と言われたことがあります。地域の取り組みの背景やストーリーを丁寧に描いたコンテンツをつくり、それを軸にしてクラウドファンディングを推進し、全国から応援者を募る──。それが、僕たちが得意とする方法です。

- 高戸

- コンテンツを通じてその地域に興味をもってもらい、「ぜひ応援したい」というマインドを醸成するということですよね。それが何より大切だと思います。

- 桑嶋

- HAKUHODO EC+とエブリーの協業で大きな成果を上げた事例として、地域の酒造会社でのプロジェクトがあります。そこでも、「コンテンツ×クラウドファンディング」が大きな力を発揮しました。

以前からHAKUHODO EC+が商品開発やECサイトの構築・運用、プロモーションなどのご支援をしてきた案件ですが、エブリーさんとコラボを行い、タレントを起用したコンテンツとクラウドファンディングを行うことによって、ECでの販売数をさらに大きく伸ばすことができました。

- 高戸

- 動画で商品の背景などを具体的に描くだけでなく、アイドルに商品を体験してもらったり、料理との組み合わせを紹介したりしましたね。商品の魅力を多面的にお伝えすることができたと思います。

- 井上

- HAKUHODO EC+とエブリーの協業は、地域企業だけでなく、大手企業への支援でも成果を上げています。人気声優のファンの「推し」の力を活用し、ファンに商品を購入してもらうといった事例も出てきています。「応援したい」というマインドは誰しもが持っているため、〈地域産品グロース〉ソリューションには「地域」にとどまらないポテンシャルがあると感じています。

地域事業者を継続的に支援していくために

- 桑嶋

- 〈地域産品グロース〉ソリューション、およびHAKUHODO EC+とエブリーの協業にかける思いをお聞かせください。

- 井上

- ECのノウハウ、動画コンテンツ、クラウドファンディング、推し活、SNS──。そういった要素を組み合わせて地域の事業者の取り組みを全国に広げていくことは、その地域の方々だけではなく全国の生活者にとっても、地域の情報を知り、地域の産品を体験することで人生が豊かになるという大きなメリットがあると僕は考えています。エブリーの皆さんとの協業に引き続き注力しながら、地域と全国をつなぐ活動をこれからも続けていきたいですね。

- 高戸

- これまでタレントのファンの「推し」の力とコラボする活動をいくつか手掛けてきましたが、より大切なのは、僕たちが支援するそれぞれの地域を「推す」人を増やしていくことだと思っています。推し活の力で各地域の魅力が広がり、地域の成長が実現する。そんな未来を目指していきたいと思っています。

- 山際

- 著名なタレントとコラボすることの意義の1つは、クラウドファンディングの「瞬間風速」を上げられる点にあります。一方、どうしても取り組みが単発になったり、年に1回程度になったりすることがこれまではありました。

しかし、HAKUHODO EC+の皆さんと協業することで、より長期的なプロジェクトをつくっていくことができると思っています。それはもちろん、クライアント企業にとって大きなメリットになるはずです。地域の事業者を継続的に支援し、地域にこれまで以上に貢献していくこと。それがこれからの目標です。

- 桑嶋

- この2年間、地域DXソリューションを提供して地域事業者を支援する中で僕が感じてきたことも、まさに「継続性が大切」ということです。地域の産品の魅力を広く世の中に伝え、売り上げを伸ばし、長期的な成長につなげていくこと。単発の取り組みに終らせないこと。それが何よりも重要だと思っています。

継続的な取り組みのためには、初動時に確かな実績を出してクライアントからの信頼を獲得すること、そして事業を長期的に支える体制をつくることが必須です。HAKUHODO EC+とエブリーの協業は、その両方を実現できる強力なコラボレーションです。地域の魅力的な産品を知れ渡らせて販売を加速させるために、クラウドファンディングでエンジンに火を点けて「初速」を生み出す。それだけでなく、我々が得意とする継続的な事業サポートによって、販売を伸ばし続けるための燃料を投下しながらどんどん事業を前に進めていく。そんな支援をこれからも続けていきたいと思っています。

「HAKUHODO EC+」について

https://www.hakuhodo.co.jp/ecplus

博報堂DYグループ内各社および協力会社のナレッジやスキルを集約し、ECを起点とした企業の様々な価値創造DXの推進をワンストップでサポートするために、EC領域に特化した博報堂DYグループ横断型プロジェクト。新しいコマース、新しいECの可能性をいち早くキャッチし、市場分析・課題発見・戦略構想からシステム開発・EC サイト構築、実装・集客・CRM、さらにはフルフィルメントやコンタクトセンターなどの運用にいたるまで、あらゆるバリューチェーンにおいて企業のマーケティングDX・事業成長をフルファネルで支援。

この記事はいかがでしたか?

-

HAKUHODO EC+ ビジネスコンサルタント/地域DXソリューション リーダー

博報堂 コマースコンサルティング局

イノベーションプラニングディレクター通販事業の運営チームを経て、博報堂のEC支援チームの旗揚げに参画。米国Kepler社への短期出向を経て、現職。ECを軸に、新規ビジネスの立ち上げや変革、事業設計を得意とする。各種講師や記事/書籍執筆なども担当。

-

山際 健太氏エブリー 執行役員

山際 健太氏エブリー 執行役員

TIMELINEカンパニー カンパニー長2017年3月にエブリーに入社し、TIMELINE事業の拡大を牽引。2021年7月、TIMELINEカンパニー長に就任。同年10月、執行役員に就任。

-

HAKUHODO EC+ コンサルタント

博報堂 コマースコンサルティング局 マーケティングプラナー2021年入社。デジタルメディアのプロデュース職を経て、現職。

ECを軸としたマーケティング戦略の設計やコマース施策の戦略設計~実装や、メディアデータを起点とするプラニングなどを得意とする。

-

高戸 佳祐氏エブリー TIMELINEカンパニー

高戸 佳祐氏エブリー TIMELINEカンパニー

マーケティングソリューションズ事業部 ストラテジックプランニンググループ リーダーWEB、広告、テレビと多様な領域での動画コンテンツ制作を経て、エブリーに入社。Web動画メディア「TIMELINE」のプロデューサー・ディレクターとして、クラウドファンディングを絡めたタレント番組や企業タイアップ動画を制作。