「4つのスキル・ナレッジ」を駆使してクライアントの事業成長を支援する──グロースプラニング局が推進する「フルファネルプラニング」

データを駆使したフルファネルマーケティングに取り組んできた博報堂・データドリブンプラニング局が、この4月に新たに「グロースプラニング局」として再スタートしました。新しい体制となったことによって、何が変わったのか。グロースプラニング局の「4つのスキル・ナレッジ」、独自のプラニングWAY、クライアントに提供できる価値などについて、局長に就任した山崎大介と、再スタートに当たって新たに加わった局長補佐の堀内悠に語ってもらいました。

山崎 大介

博報堂 グロースプラニング局 局長

堀内 悠

博報堂 グロースプラニング局 局長補佐

グロースマーケティング四部部長

「4つのスキル・ナレッジ」を駆使してクライアントの事業成長を支援する

──グロースプラニング局の発足の経緯やミッションについてお聞かせください。

- 山崎

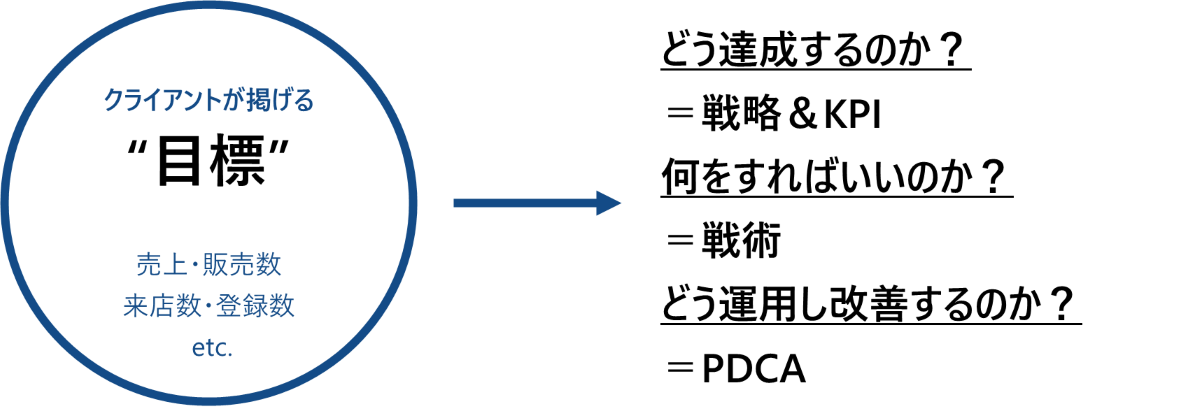

- 以前のデータドリブンプラニング局を改組する形で発足したのがグロースプラニング局です。データドリブンプラニング局は、データを活用した戦略・戦術・施策のPDCAを担う部門で、部門名はその「手法」をあらわしていました。しかしクライアント視点で見た場合、手法よりも「ゴール」、つまり何を目指す部門なのかを表現したほうが良いと考えました。そこで、クライアントの事業のグロース(成長)を支援する部門であることを明確に打ち出した部門名称としたわけです。

──具体的にどのような人材で構成されているのでしょうか?。

- 山崎

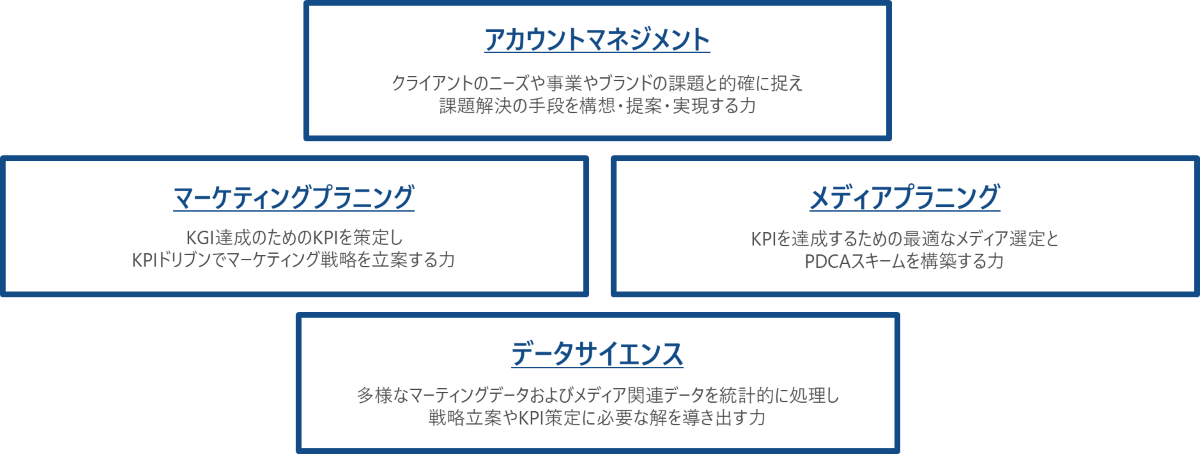

- メンバーのスキル・ナレッジは、「アカウントプラニング」「マーケティングプラニング」「メディアプラニング」「データサイエンス」と、大きく4つになります。

「アカウントプラニング」は、営業担当と一緒にクライアントに向き合い、本質的な課題やニーズを把握し、その手段を構想・提案して実行・推進していく力です。

「マーケティングプラニング」は、4P(製品、プロモーション、流通、価格)やSTP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)といった考え方をベースに、マーケティング戦略を構想・立案する力です。

3つ目の「メディアプラニング」は、各メディアの特性と、プラニング、バイイング、メジャメントの手法を理解し、PDCAを回して効果を最大化していく力です。

そして最後の「データサイエンス」は、マーケティング活動から得られるさまざまなデータを多様な分析手法を用いて解釈し、課題抽出をしたり、モデル構築やKPI策定をしたりする力のことです。

グロースプラニング局メンバーのスキル・ナレッジ

──それぞれの領域の専門家がいるわけですね。

- 山崎

- すべてのメンバーが、この4つのうちのいずれかをコアなスキル・ナレッジとして備えていますが、それぞれの専門性に閉じずに、現業を通じてスキル・ナレッジを拡張させています。現業を通じてスキル・ナレッジをマルチ化すること、そして何より、現業を通じて得られる実践知を増やすことこそが我々の競争力の源泉であると考えています。

KGIを確実に達成するためのプラニングWAY

──旧データドリブンプラニング局にはなかった新しい機能などはあるのでしょうか。

- 山崎

- 堀内さんのチームが新たに参加したことで、クライアントの事業グロースをトータルに支援する力が強化されたこと。それが最も新しい点です。

コミュニケーションの考え方に「PESO」という概念があります。Pはペイド(企業がお金を払う広告)、Eはアーンド(広報/パブリシティ)、Sはシェアード(SNSやブログ)、Oはオウンド(企業のホームページなど自社で保有するメディアやコンテンツ)を意味します。データドリブンプラニング局はこれまで、ペイド領域に重きを置いてきましたので、広告を中心としたプラニングにおいては大きな競争優位性があったと自負しています。しかしながら、クライアントの課題や生活者のメディア接触が多様化している今日、ペイド以外の領域も含め、トータルなコミュニケーション戦略を考えていく必要があると思っています。そのナレッジもっているのが堀内チームです。

- 堀内

- クライアントのKGIを達成しようとする際、広告が効果的な場合もあるし、オウンドメディアやSNSを起点にしてコミュニケーション設計するほうが効果的な場合もあります。とくに最近は、広告以外のチャネルをいかに強化するかが課題となるケースが増えています。

その要因として、クライアントの課題や生活者のメディア接触が多様化していることに加えて、僕たちが向き合うクライアントの組織が、従来の広告宣伝のセクションだけではなく、事業部にまで広がっているという背景もあります。事業成長を直接的なミッションとする組織の課題を解決するには、広告以外のメディアやコンテンツが必要とされます。では、どのようなメディアを使って、どのようなコンテンツを展開していけばいいのか。それを個別に判断してプラニングする取り組みを、僕のチームはこの10年間続けてきました。そのスキルやノウハウをグロースプラニング局で活かしていきたいと考えています。

──具体的なプラニングの話をお聞かせください。

- 山崎

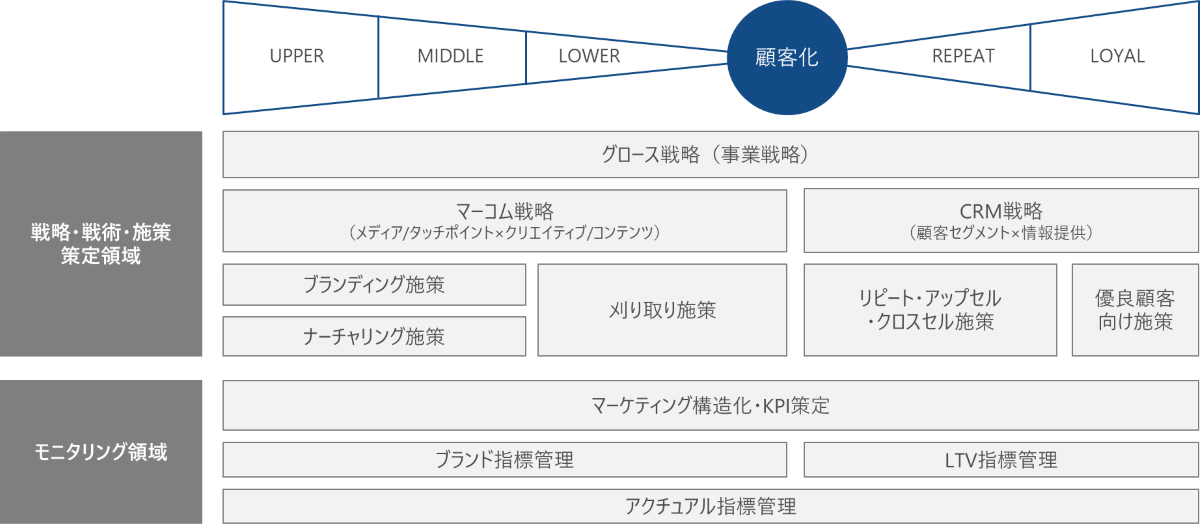

- 私たちが最も得意としているのは、KGIとそれを実現するためのKPIを明確にしたIMC(統合マーケティングコミュニケ―ション)プラニングです。

それが可能なのは、先ほどご説明したアカウントプラニング、マーケティングプラニング、メディアプラニング、データサイエンスのそれぞれの機能が1つの部門に集約されているからです。クライアントと対話をし、IMCにおけるKGIを何にすべきかを決め、そのゴール目標達成のために必要と考えられるKPIを細かく設定する。もちろんプラニングだけで終わることはなく、PDCAを回しながらKGI達成を実現する──。そこまでをワンストップで実践するには、繰り返しになりますが、4つのスキル・ナレッジの装備はマストになります。ターゲット戦略は正しかったのか、メディアのアロケーションは最適だったのか、モデルどおりの結果が得られたのか、そういったことの検証が常に求められます。それらに対し、異なる組織の担当者がそれぞれ対応しているようでは、PDCAをスムーズに回すことはできません。KGIの目標達成に向けたPDCAをワンストップで実践できることこそが、グロースプラニング局の最大の強みであると考えています。

グロースプラニング局の機能

- 堀内

- 私が以前から、担当しているクライアントでは、店舗への来客数を増やすことを求められるケースがありました。それを実現するためには、一年間にわたって週ごとのKPIを定める「52週マーケティング」という考え方が大前提になります。最近では、大企業でも、マスやデジタルのクリエイティブだけに依存せず、52週の販売や獲得目標に対して、イベント/コンテンツ/広告費などを管理する緻密なマーケティングが当たり前になってきています。

エグゼキューションを想定した戦略立案

──プラニングには「構想」という意味合いがありますが、実際には「構想」から「実装」あるいは「実行」までを担う部門と考えてよろしいですか。

- 山崎

- そのとおりです。私たちが重視しているのは、「エグゼキューション(実行)を想定した戦略立案」です。エグゼキューションを具体的に想定できないと、フィジビリティ(実現可能性)の低い戦略を立案してしまうことになりかねません。

私たちは、初期のグロースのフェーズにあるスタートアップ系の企業をご支援するケースが少なくありません。そういった企業の経営層の皆さんがよくおっしゃるのは、「成果が得られると確信したプランにしか投資できない」ということです。感覚的に「いけるかもしれない」といったレベルの戦略では採用していただけないわけです。

データに基づいて、投資に対するリターンの道筋を論理的に説明したり、KGIが達成できる論拠を明確に提示したりして、納得していただいたうえで戦略・戦術・施策を実行する。万が一KGI・KPIが達成できなかった場合は、データで検証して、クライアントと議論しながら次の手を考える。そして、その繰り返しによって、事業を確実にグロースさせていく──。それが、私たちが考えるグロースプラニングです。

戦略立案を担当する組織やプラナーが、エグゼキューションやその成果まで責任をもって並走する。当たり前のことのようですが、意外にそういった組織やプラナーは国内の広告会社に多くは存在しないと思っています。

「グロース×社会貢献」という視点でのプラニング

──堀内さんは、地域の乗り合い交通の仕組みである「ノッカル」のプロジェクトリーダーも務めていらっしゃいます。そういった経験は、グロースプラニング局の活動にもいかされそうですね。

- 山崎

- それも堀内チームにジョインしてもらった大きな理由の1つです。堀内チームはこれまで、社会課題を解決するためにどのようなサービスやコミュニケーションが必要かを考え、それを実装する取り組みを続けてきました。

クライアントの経営層の皆さんとお話をすると、「SDGs」「CSV」「ESG」といったキーワード出てきます。企業がグロースを目指す上で、社会的視点が欠かせなくなっているわけです。では、成長戦略の中にそういった視点をどう組み込んでいけばいいのか。それに関するノウハウは、旧データドリブンプラニング局には十分ではありませんでした。しかし堀内チームが参画してくれたことで、「グロース×社会貢献」という視点でのプラニングができるようになりました。

- 堀内

- 自社の収益を上げることだけを目指す企業は、生活者から応援されにくくなっています。社会貢献の姿勢を明確に打ち出しながら、着実に成長していく。そんな姿勢が多様なステークホルダーから求められるようになっています。

しかし、社会貢献を宣言するだけでは意味がなく、実際に実践していく事が最も重要です。日本や世界にどのような課題があり、どう解決しているける可能性があるのか、自社だけで解決できる課題なのか、どのようなプレーヤーとの協業が有効なのか、世の中にどのようにメッセージを発信していけばいいのか──。そういった要素を踏まえたうえで、さらにそれがサステナブルな取り組みになるように、数年先、数十年先を見通してプランを立案しなければなりません。そのノウハウは、従来の広告マーケティング活動とは異なるものです。私のチームはこれまで、地域モビリティ、カーボンニュートラル、教育・子育て、地域福祉、地域振興などのテーマで、具体サービスの開発や社会実装に取り組む中で、いろいろな壁にぶつかりながらノウハウを蓄積してきました。そのノウハウをいかすことで、企業の社会貢献のあらゆるケースをご支援できると考えています。

まさに、マーケティングは、実践経験がないと質の高い構想は描けない時代になってきています。

- 山崎

- プラニングの領域がペイドからPESO全体に広がり、さらにそこにソーシャルイシューへの取り組みを支援できる機能も加わった。それが、堀内チームが参画してくれたことの大きな意義です。

──最後に、今後の見通しをお聞かせください。

- 山崎

- 私たちが目指しているのは、クライアントの事業成長を実現していくことです。しかし、クライアント側の課題や目標は案件によってさまざまなので、実際にはケースに応じて柔軟にチームを編成していく必要があります。そのためには、メンバーのスキル・ナレッジの拡張と組織としての実践知の蓄積が不可欠になります。引き続き現業を通じた人材育成を続けながら、クライアントの課題や目標に最適なチーム組成を行い、事業グロースに貢献していきたいと考えています。

- 堀内

- グロースプラニング局の取り組みは、広い意味での「次世代マーケティング」であると捉えています。総合広告会社としてマス/デジタル広告の領域の強みをいかしながら、事業成長にコミットする広告以外の活動にもスコープを広げていく。コンテンツやサービスなどマーケティングに必須になっている多様な領域での、構想だけでない実装プラニングが重要になってきます。構想×実装の両輪でトータルにマーケティング活動をデザインしていくこと。それが僕たちのミッションです。ポイントは、山崎さんが言うように「人材」だと思います。次世代マーケティングを担える次世代マーケターを育成して、企業のマーケティング活動を全方位から支援し、事業成長に寄与していきたい。そう思っています。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂 グロースプラニング局 局長ダイレクトマーケティングビジネスに特化したアカウントプラニングに従事した後、2012年以降マーケティングスタッフとしてダイレクトマーケティングで培ったPDCAナレッジを強みに、データドリブンマーケティング全般へと対応領域を拡張。事業戦略からアクイジション戦略、CRM戦略の策定とフルファネルでのPDCAを実践してきた。

現在は、あらゆる業種のマーケティングニーズに対応し、クライアント課題解決と事業グロースに貢献している。

-

博報堂 グロースプラニング局 局長補佐

グロースマーケティング四部部長京都生まれ京都育ち。2006年博報堂入社。入社以来、一貫してマーケティング領域を担当。

事業戦略、ブランド戦略、CRM、商品開発など、マーケティング領域全般の戦略立案から企画プロデュースまで、様々な手口で市場成果を上げ続ける。

近年は、新規事業の成長戦略策定やデータドリブンマーケティングの経験を活かし、自社事業立上げやDXソリューション開発など、広告会社の枠を拡張する業務がメインに。