XRの体験価値をどう指標化するか──「拡張体験デザイン協会」の取り組み

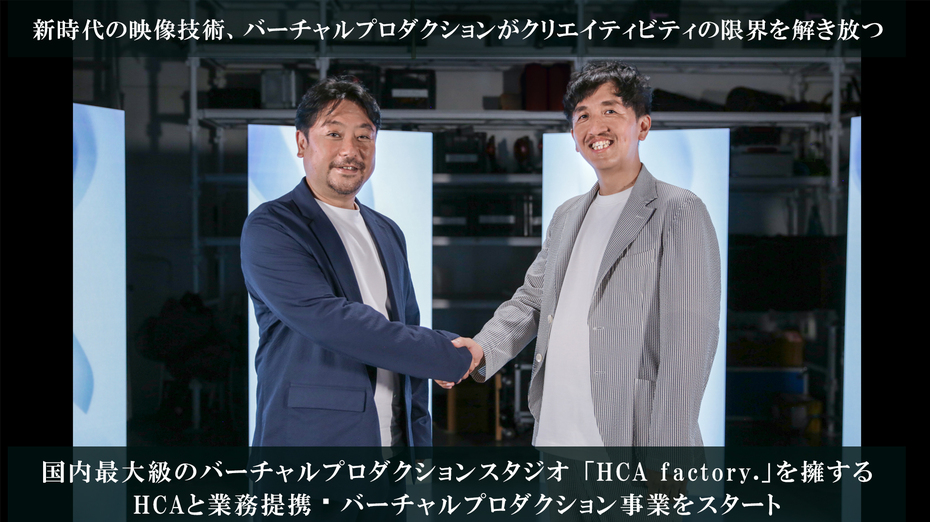

XRは、現実空間とは異なる体験を生活者に提供できる技術です。しかし、その体験価値の良し悪しを測る「ものさし」はまだありません。博報堂DYホールディングスのマーケティング・テクノロジー・センターは、国立の研究開発法人である産業技術総合研究所とともにXRの体験評価指標づくりを目指すコンソーシアム「拡張体験デザイン協会」を2022年に立上げ、さまざまな業界の企業の皆さんとともに実証実験を行っています。その活動について、 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター主任研究員・⼤⼭潤爾さんと、博報堂DYホールディングス マーケティング・テクノロジー・センターの三浦慎平に語ってもらいました。

⼤⼭ 潤爾氏

産業技術総合研究所 ⼈間拡張研究センター主任研究員

筑波大学大学院 人間総合科学学術院 心理学学位プログラム 准教授

内閣府 第3期SIP課題「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」 サブプログラムディレクター(SPD)

三浦 慎平

博報堂DYホールディングス

マーケティング・テクノロジー・センター

研究開発1 G

産業技術総合研究所 ⼈間拡張研究センター・外来研究員

多くの企業が活用できる共通の指標を

──⼤⼭さんの専門分野についてお聞かせいただけますか。

- ⼤⼭

- 専門は認知心理学で、「伝わる」というキーワードを研究テーマの1つにしています。「伝える」ことと「伝わる」ことには大きな違いあります。例えば、商品やブランドの情報を見せて「伝えた」と思っても、それがそのまま生活者に「伝わる」わけではありません。「伝えた」情報が、生活者の状況や認知プロセスを介してどう「伝わる」か、そこから逆算して、発信者の伝えたいメッセージが確実に生活者に「伝わる」ようにデザインすることが重要であると僕たちは考えています。では、メッセージが「伝わる」ために必要なことは何か──。その人を理解する学術的な知見を蓄積しながら、具体的なデザインへの応用方法を企業の皆さんと一緒に考える取り組みを行っています。

──認知心理学をベースにした共同研究ということですね。

- ⼤⼭

- そうです。具体的には、商品パッケージ、空間デザイン、映像、サービスなどを対象に、より「伝わる」デザインやデザイン指標の開発に協力させてもらっています。

──産業技術総合研究所(以下、産総研)とマーケティング・テクノロジー・センター(以下、MTC)が協業するようになったきっかけをお聞かせください。

- 三浦

- 過去にMTCでは産総研さんとの共同研究の実績があり、産総研から博報堂DYグループへの出向など人材交流もありました。XR領域の研究で連携が本格化したのは、3年ほど前からです。MTCではXRの研究を独自に進めてきましたが、「XRを活用した体験をどう評価すべきか」という課題がありました。⼤⼭さんとお話しする中で同じ課題意識をお持ちであることを知って、ぜひ一緒に何かできないかという話になりました。

- ⼤⼭

- XRの活用にチャレンジする企業が増えていますが、さらにXRを普及させていくには、多くの企業が活用できる共通の指標が必要です。その指標づくりのために、コンソーシアムをつくるのが有効だと考えました。個別の企業で共通基盤技術を作るのは大変なので、公的機関である産総研に場を作ることができれば企業も集まりやすく、広く皆さんが利用しやすい指標がつくれるだろうと。そこで、三浦さん達のチームと話し合いながら、「拡張体験デザイン協会/Design Association of Augmented Experience (DAAX)」という団体を2022年に立ち上げたわけです。

- 三浦

- 現在は、通信、ロケーション、インフラ、製造などの各分野から計8社の企業に参加いただいています。

「つくる側」ではなく「使う側」の視点で

──これまでの活動についてお聞かせください。

- 三浦

- 「このコンソーシアムで何をすべきか」という議論から始めました。参加社ごとにXR活用のビジョンや目的は異なります。それぞれの目的に適合する評価基準をどうつくればいいか。そんな話し合いを進めながら、指標づくりのための実験環境の要件定義をし、ワーキンググループを立ち上げるところまでが2022年の活動でした。23年に入ってからは、実験環境を実際に構築して、実験に着手するフェーズまで進んでいます。

- ⼤⼭

- 現在取り組んでいるのは、VRで商業施設を再現し、そこにおける買い物体験を指標化する実験です。ほかにも、学識者を招いてXRについて議論するサロンの開催、XRの国際標準化活動、アウォードやセミナーの開催といった活動を行っています。

──アウォードとはどのようなものですか。

- ⼤⼭

- グッド・エクスペリエンス・デザイン・アウォードは、XRの技術やコンテンツやサービスについて、技術的な斬新さなどの「つくる側」の視点ではなく、体験価値をどう拡張できているかといった「使う側」の視点で、生活者や社会からみて「良いもの」を独自に表彰する活動です。XRの体験は、言葉や画像では伝わらないので、アウォードは、例えば、高品質で価値の高い体験ができるものか、安価だが欲しい体験はできるものか、というように、ユーザが体験を選ぶ参考になればと考えています。

- 三浦

- XRの体験価値を数値化できるものさしによって評価されたコンテンツやサービスや製品に注目が集まれば、その評価基準がデファクトスタンダードになって、XR全体の体験価値が向上していく。そう僕たちは考えています。

──「ものさし」とは、先に話のあった「共通の指標」のことですね。

- ⼤⼭

- そうです。「サイエンスを用いた客観的尺度」と言ってもいいかもしれません。僕はこれまでも、パッケージや空間のデザインなどを対象としたものさしづくりに取り組んできました。例えば、商品が店舗の棚に置かれているときに、生活者はそこからどういう情報を読み取り、どのような情報をもとに購買行動を起こしているか。それを、アイトラッキングや行動パターン、アンケート、場合によっては脳波測定などによって明らかにし、そこから生活者に「伝わる」デザイン制作の要件を定義していくといった取り組みです。それまでにはなかったまったく新しい知見を得るというよりも、以前は感覚的に判断していたデザインの良し悪しをデータで客観的に示していくことを主な目的にしていました。

──暗黙知を形式知化するということですね。

- ⼤⼭

- そのとおりです。一方、XRは新しい技術なので、暗黙知自体がありません。現実世界の暗黙知をベースにする方法もありますが、XRの一番の価値が現実にはない体験を提供できるテクノロジーであると考えれば、やはりゼロベースから指標をつくっていく必要があります。

- 三浦

- 例えば、仮想空間や複合現実空間などのXR空間での広告の見え方やそこから感じられるものは、おそらく実空間とは異なるはずです。では、どこがどのように異なるのか。それを明らかにすることができれば、XR空間に適した広告効果指標をつくることが可能になるはずです。また、ユーザーのXR空間への没入感を数値化することによって、空間の「値付け」が可能になるかもしれません。より没入感の大きいメタバースのほうが広告のメッセージが生活者に伝わると仮定すると、広告枠の価格も高くなるのではないか。そんな考え方です。

──なるほど。それによってXRをビジネス化していくことができそうです。

- ⼤⼭

- もっとも、僕たちが目指しているのは、ものさしの「メモリ」の値の優劣を設定することではありません。体験価値を科学的に検証する方法論をつくって、それをもとにさまざまな企業が体験価値を可視化していくことができればいいと考えています。どのような体験価値をつくりたいかによって、最適なメモリも変わってくると思います。しかし、ものさしは違うとメモリが同じかどうかもわかりませんよね。同じものさしを使うことで、メモリの違いについて話ができることが大切です。

──具体的な検証の方法をお聞かせいただけますか。

- ⼤⼭

- 産総研は、XR空間における体験の実証実験を可能にする「Xperigrapher(エクスペリグラファー)」というプラットフォームを開発しました。このプラットフォーム上でシミュレーションを行うことで、体験の評価指標となる可能性のあるさまざまなデータを取得することができます。

XRの本領はまだ発揮されていない

──この取り組みにおける産総研と博報堂の役割についてお聞かせください。

- ⼤⼭

- 独自のプラットフォームである「Xperigrapher」とそれを活用した検証ノウハウの提供、それから公的機関としての「場」づくり。その2つが産総研の大きな役割であると考えています。

- 三浦

- 博報堂DYグループの役割は、多様なプレーヤーを結びつけるハブとなることです。コンソーシアムには企業会員のほかに大学や公的機関の学識会員の皆さんも参加しています。立場の異なる方々の議論がうまくかみ合うような潤滑油となって、コンソーシアムの取り組みを前に進めていくことを目指しています。

──MTCとしての役割についてはどうお考えですか。

- 三浦

- 実証実験から得られたさまざまな生活者データを分析し、説得力のある解釈をして、「価値のあるデータ」にしていく過程でMTCのノウハウが生かせると思っています。

──コンソーシアムの活動を通じてあらためて見えてきたXRの可能性についてお聞かせください。

- 三浦

- XRには実空間の場の価値を高める力があると感じています。例えば、商業施設のデジタルツインをつくって、そこで生活者にいろいろな体験をしてもらい、その成果を実空間の商業施設にいかしていく。そんな使い方はとても有効だと思います。また、MRを活用し、実空間に仮想のスクリーンや屋外ボードを表示させて、コミュニケーションの幅を広げるといった方法も考えられます。「実空間の場の価値を拡張するためのXR」という考え方を今後広めていきたいですね。

- ⼤⼭

- 現在XRを利用しているのは、デジタルリテラシーの高い人たちです。一般の生活者のほとんどはXRを本格的に体験していません。そう考えれば、XRの本領はまだまだ発揮されていないと言っていいと思います。今後、XRコンテンツやXRを活用したサービスが広がっていけば、スマートフォンでインターネットを使うのと同じ感覚でXRが使われるようになると僕は考えています。例えば、店舗展開をしている事業者が実店舗とECの両方でものを売るのがごく普通のことになっているように、近い将来、XR店舗もごく当たり前のチャネルになっていく。そんな見通しをもっています。

- 三浦

- Instagramのフィルターは一種のARですが、みんなそれをXR技術であるとは気にせずに使っていますよね。いずれ、誰もがXRをXRと意識することなく使うような世の中になっていくのではないでしょうか。

- ⼤⼭

- 例えば、スマートグラスが普及してXRを日常的に活用できるようになれば、街中でスマホを手に持って目の前にかざしながら歩く光景のは過去の時代の奇妙な景色になっていくでしょうね。

──最後にコンソーシアムの今後の見通しをお聞かせください。

- ⼤⼭

- 当面は、現在取り組んでいるVR商業施設のシミュレーションを通じて、XR体験の評価基準をつくり、そこからより様々な生活者や生活場面に展開していくことが目標です。拡張体験デザイン協会はオープンなコンソーシアムです。たくさんの企業に参加していただき、ともにXRの未来を目指す取り組みを進めていきたいですね。

この記事はいかがでしたか?

-

⼤⼭ 潤爾産業技術総合研究所 ⼈間拡張研究センター 主任研究員

⼤⼭ 潤爾産業技術総合研究所 ⼈間拡張研究センター 主任研究員

筑波大学大学院 人間総合科学学術院 心理学学位プログラム 准教授

内閣府 第3期SIP課題「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」 サブプログラムディレクター(SPD)

-

博報堂DYホールディングス

マーケティング・テクノロジー・センター

研究開発1 G

産業技術総合研究所 ⼈間拡張研究センター・外来研究員