米国小売業界は「テクノロジー追求」のその先へ。<NRF Retail’s Big Show 2020 レポート>(1/2)

NRF Retail’s Big Showは、National Retail Federation(全米小売業協会)が例年開催し、世界およそ100カ国から約4万人が参加する、世界最大級の小売業界のカンファレンスです(2020年は1/12~1/14に開催)。「生活のオールデジタル化」が進展していく中、特に買物の領域ではここ数年米国で急速にデジタルトランスフォーメーションが進み、データ×マーケティングの「次」を占うヒントが見えてきました。

昨年度に引き続き、レポートしていきます。

<買物のデジタル化対応は既に「標準」となった米国小売業界>

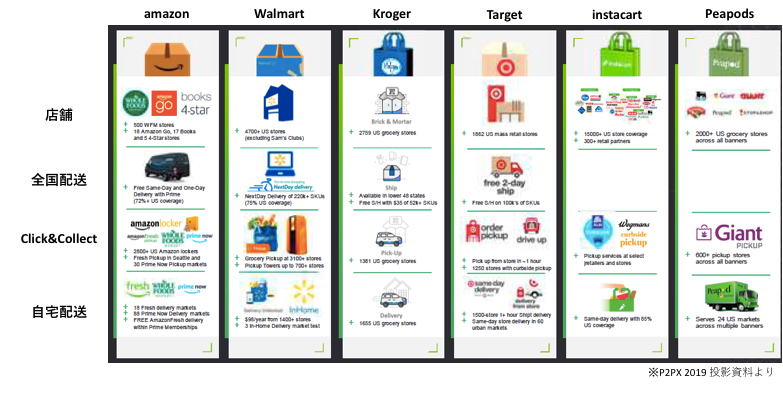

昨年レポートの冒頭に米国小売業の堅調な市場環境について紹介をしましたが、NRFによると2019年は約4%前後の成長予測となっており、概観として米国小売業は依然成長を持続させています。生活者の買物のデジタル化・オムニチャネル化はますます拡がり、ECや買物代行による自宅への配送、オンラインで買って店頭で受け取るBOPIS(Buy Online Pickup In Store)に対応するサービスなどは、もはや小売業の標準装備となったと言っても過言ではないでしょう。更に昨年、こうしたオンライン・オフラインを横断する顧客接点を通じて取得した自社の顧客データやテクノロジーを活用し、小売業が新収益の獲得を模索する動きを紹介しましたが、特にこの1年はメディア領域で各社が内製化・専門組織の立ち上げを図り、競争が活発化しました。オンライン・オフラインを問わず自社内で顧客の囲い込みを行っていくこと、新たなビジネス領域で競争力を高めていく上で、もはや今後の企業成長の「生命線」とも言えるほど、小売業における「データ」の重要性は増してきています。

米国の大手小売はオムニチャネル化の機能実装が完了

保有データを活用したリテールメディア領域が新たな競争軸に

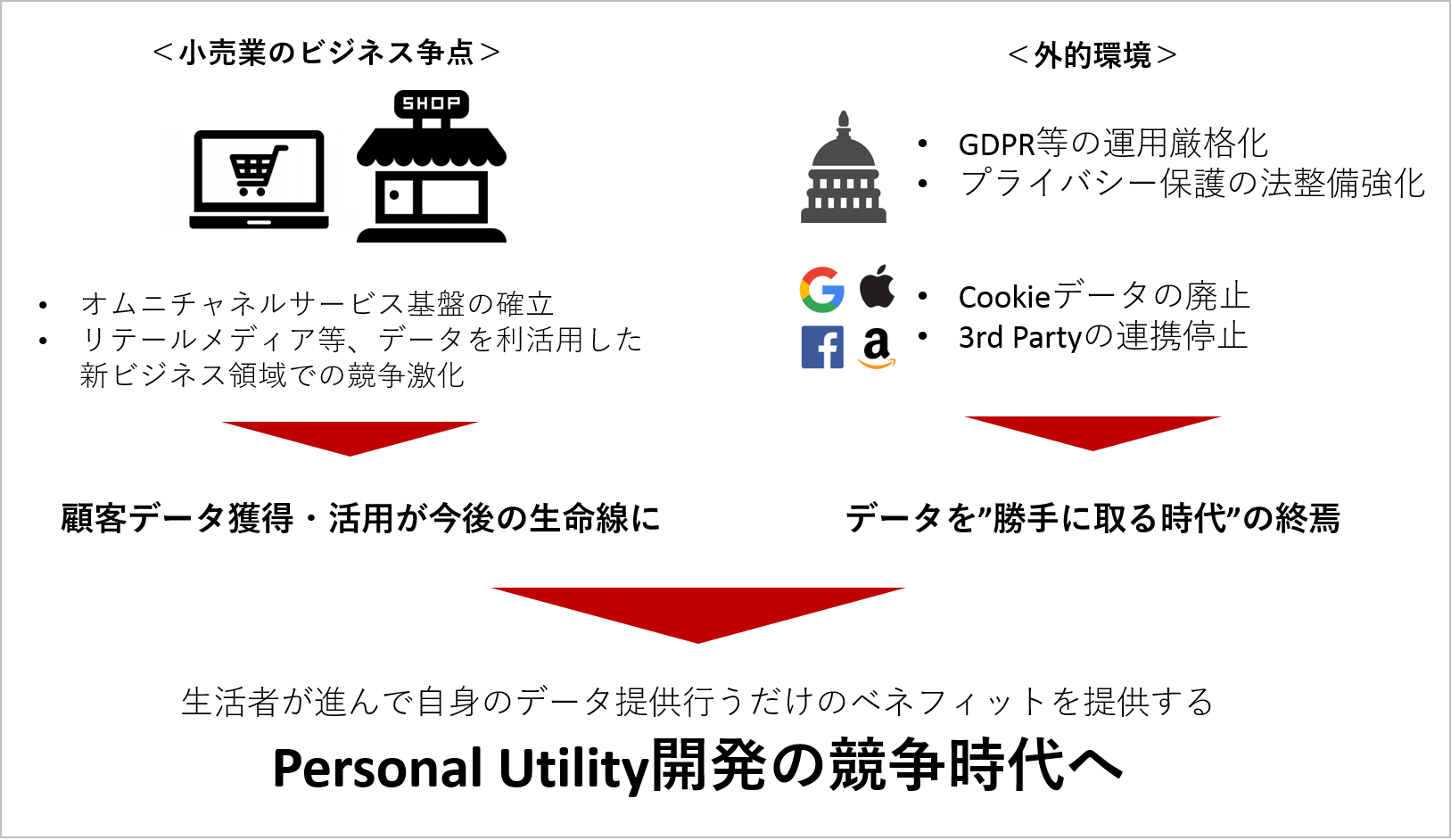

<データを生活者から「自主的に」提供してもらえることが生命線に>

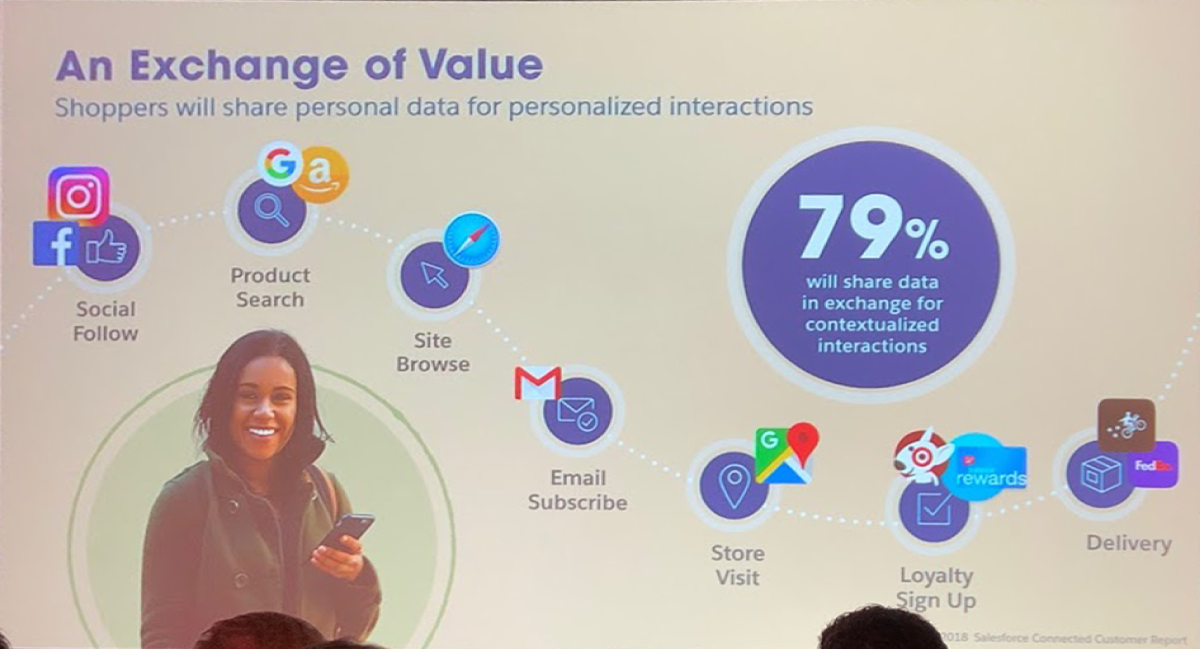

一方、今年のNRFでは盛んに「プライバシー」の重要性が議論されました。世界的なプライバシー意識の高まりを背景に、欧州におけるGDPRの施行・運用をはじめ各地域で法整備が進んだり、GoogleやFacebookなどのプラットフォーマーが社会的な要請を受けプライバシー強化や3rd Partyとのデータ連携停止に舵を切るなど、「データを勝手に取得して、勝手に使う時代」は終焉に向かっていくことが想定されます。こうした背景の中、「Personal Utility(=個人にとっての有用性)」というキーワードに注目が集まりました。データを生活者から「自主的に」提供してもらうために、企業側は顧客にとって有用性があるベネフィットを提示する必要が高まる、という考え方です。NRFでは、79%の人が「自分の生活文脈に合うサービスが得られるなら、データを提供しても良い」とする生活者調査なども紹介されました。生命線である顧客データの獲得・活用を進めるにあたって、今後このPersonal Utilityをいかに開発していくかが大きな争点となっていきそうです。

Personal Utilityをどのように提供するか?

79%の人が価値があればデータを提供しても良いと回答

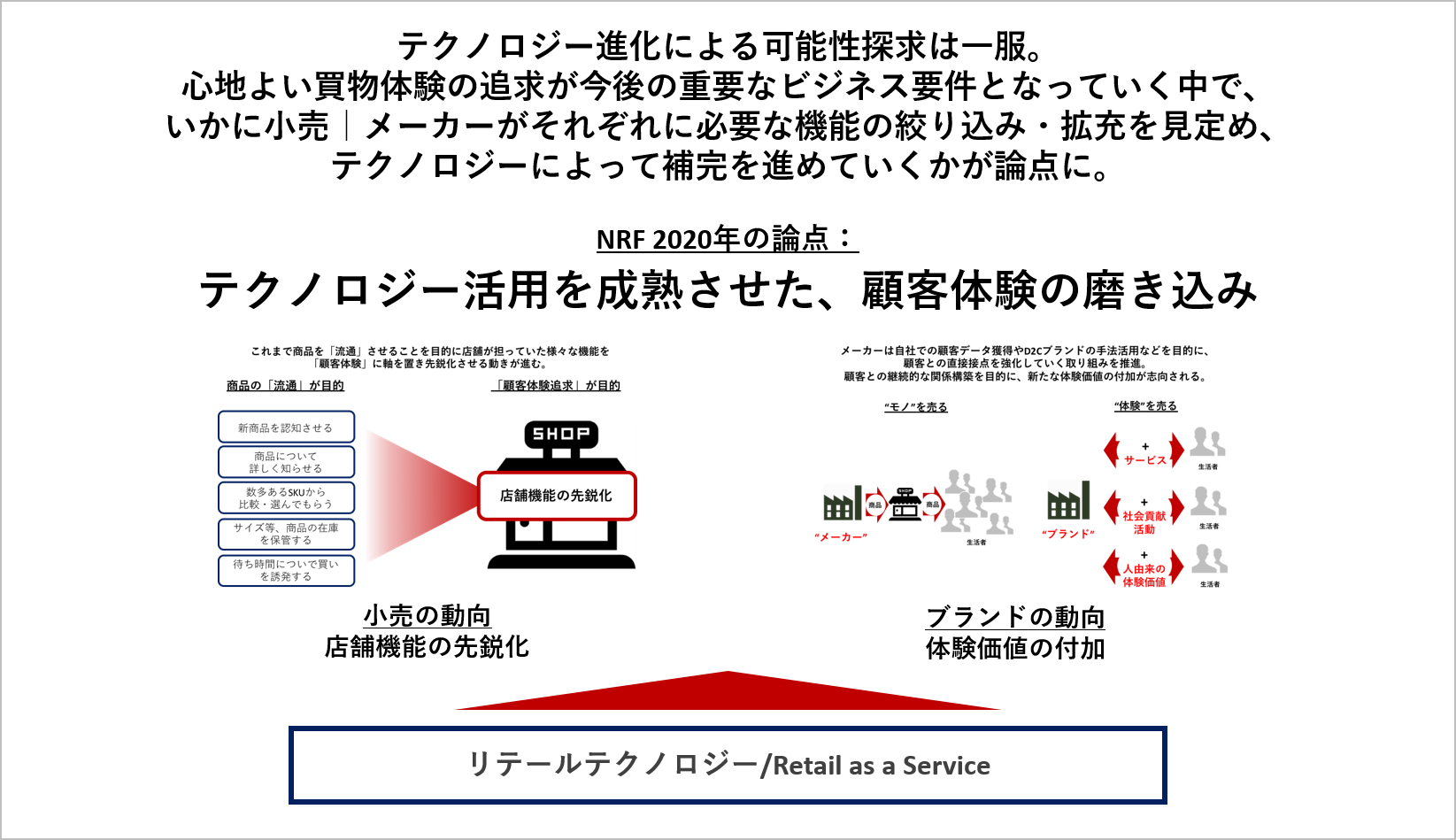

<テクノロジーを活用した「顧客体験の磨き込み」が論点>

上記背景のもと、昨年まで多く見られたテクノロジーの可能性追求の動きは一服し、NRF2020の論点はテクノロジー活用を成熟化させていかに体験の磨き込みを行うか、ということにシフトしたと見ます。この視点に立ったとき、店舗に持たせる機能を変化させていく小売業の動きに加えて、メーカーやスタートアップを中心とするD2C(Direct to Consumer)ブランドも直接接点の構築と価値化に向けて機能強化を図っていき、小売・ブランド(メーカー)の垣根の融解が進みつつあります。そして両者に対してテクノロジーによる機能補完を行うRetail as a Serviceのプロバイダーが大きな役割を果たしている構造が見えてきました。以降ではそれぞれのプレイヤーの具体的な動向に触れながら、NRFで行われていた議論を紹介していきます。

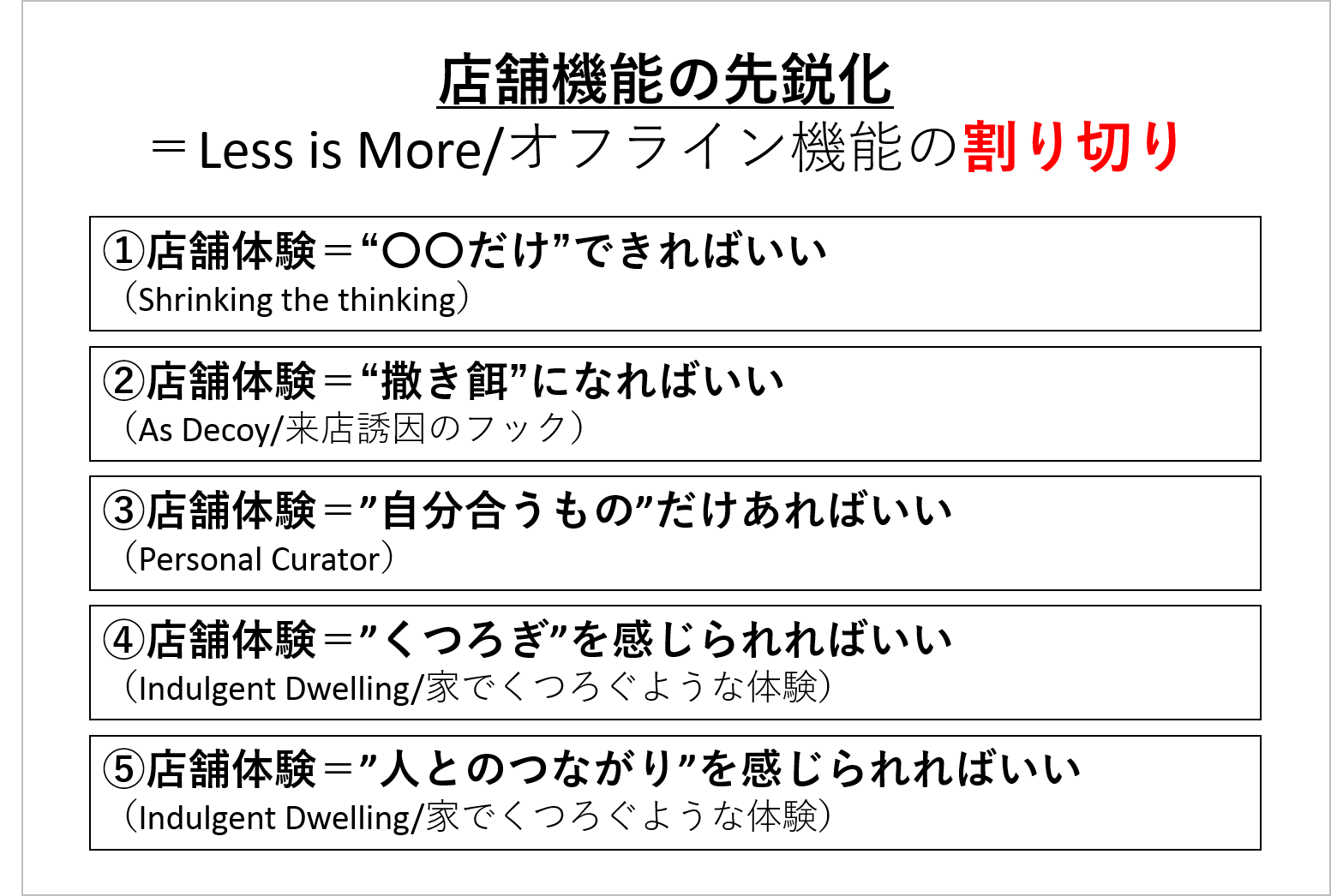

<店舗機能を削ぎ落とし、先鋭化する小売>

先述したとおり、既に米国の大手小売はオムニチャネル化が標準化しており、オンライン・オフラインを意識しないシームレスな買物体験をいかに提供するかが重要になっています。これまでは商品の「流通」機能を筆頭に様々な役割をもっていたのが店舗ですが、ECの普及によって代替可能になっていく中で、オフラインの機能を割り切って店舗の役割をより先鋭化する動きが進みます。

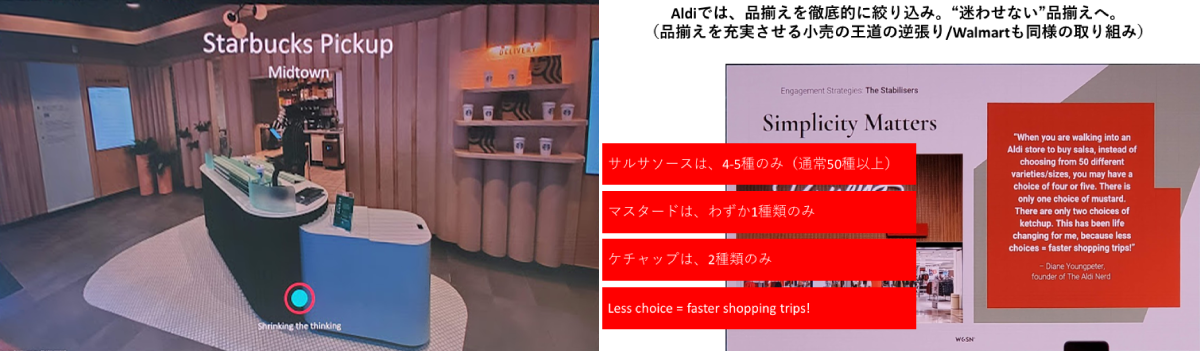

例えば、「”○○だけ”できればいい」と機能を削ぎ落とす取り組み。Starbucksはオンライン注文のピックアップ専用の店舗を昨年NYに初出店しました。Aldiは店頭のSKUを徹底的に絞り込みながら、迷う体験を極力減らすことを推進。レジがなく商品を手に取りそのまま店を出るウォークスルー決済が可能なAmazon Goも全米で店舗数を増やしています。店頭販促のセオリーとも言える、売り場回遊を増やす・滞在時間を延ばすという発想ではなく、悩む余地を極力減らして必要なものを手に取ってもらうことに店舗の機能を集約している例と言えます。

店頭をあくまで「撒き餌(=Decoy)」として体験を来店誘因のフックとする割り切りもみられます。百貨店のNordstromは、ファッションの試着・採寸・直し・受け取りに特化した小型店舗のNordstrom Localを展開。IKEAは、間取り設計のコンサルティングに特化したIKEA Planning Studioを展開しています。ペットショップのPetcoは、入り口付近に「できたて」のペットの食事を提供するデリコーナーを設置した店舗を展開します。購買自体はオンラインで行うことを前提に、商品を自分好みに合わせたり、ライブ感が楽しめる体験を提供することで、よりワクワクする体験を購買の入り口にすることに店舗機能を特化させる例と言えます。

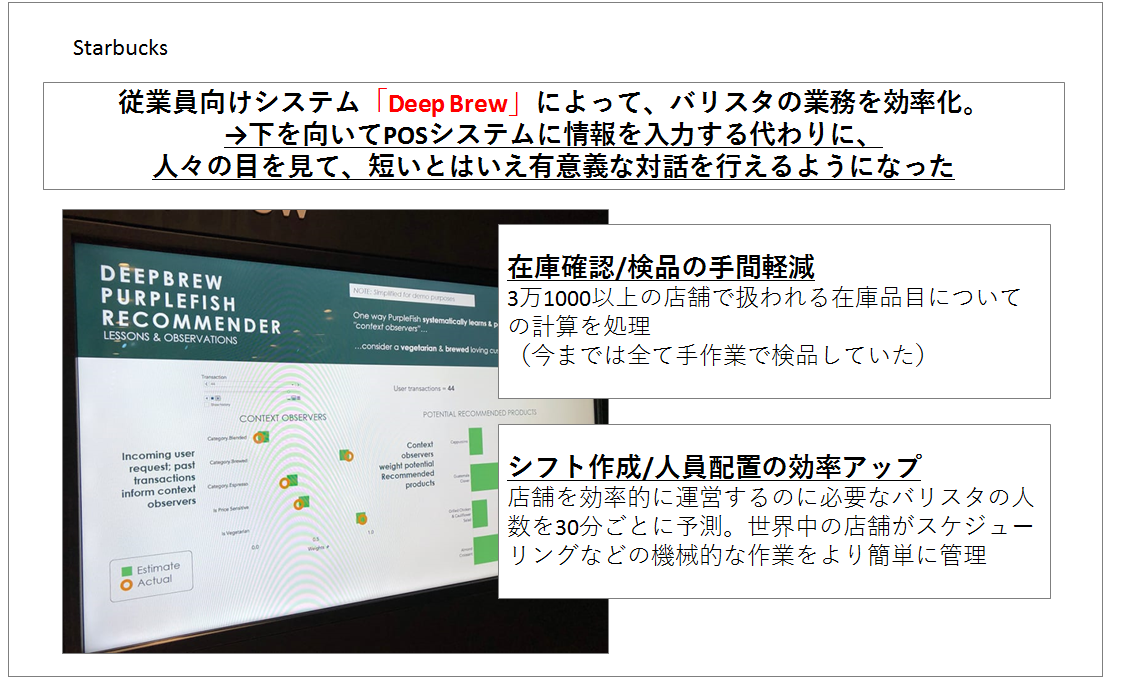

こうした店舗機能を先鋭化を進める中でも、体験提供の中核にあるのは「人/従業員」だと強調し、その強化にテクノロジーを活用することが盛んに議論されました。例えばStarbucksのCEOは、Pickup専門店も含めてバリスタと顧客の人の繋がりを最も重要視しているとし、AIを活用して従業員のシフト/人員配置を効率化したり在庫確認などを支援するシステム「Deep Brew」を紹介。自動化/効率化そのものが目的ではなく、バリスタ達がPOSシステムに向かう時間を極力減らし、少ない時間でも顧客とアイコンタクトを行い有意義な対話を行えるようになった効果を説明しました。Walmartの新CEO登壇のセッションでも、”Good Job Strategy”を引き合いに出しながら、自社の過去数年の躍進のポイントは従業員とその負担軽減を行うためのテクノロジー投資であったとし、「顧客と向き合う従業員への投資以上にリターンが多いものはない」と強調していました。

全体を通じて、店舗機能を割り切りつつ、人を中核としてテクノロジーでそれを支えることが、顧客体験向上の「勝ち筋」として提言されたと言えます。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂 CMP推進局 第二グローバルG2012年博報堂入社。以来TBWA\HAKUHODOにてブランド・コミュニケーション戦略の立案に従事した後、博報堂買物研究所を経て、現在は主に小売・CPGメーカー・通信会社等の企業が保有する顧客データや「生活者DMP」の活用によるマーケティングの高度化を支援。また、サイネージ・モバイル等の生活動線メディアを連携させ、都市の中で新たな情報体験の提供を可能にするメディアサービス・ビジネス開発を推進。