AIが変える働き方と顧客体験~マルチAIエージェントと対話型アバターがもたらす新たな可能性~

博報堂DYグループのソリューションを紹介するシリーズ対談「Human-Centered AI Works」。今回は、博報堂DYグループのテクノロジー領域を横断する博報堂テクノロジーズDXソリューションセンター畠山 卓也と堀 裕伍が、同社の提供する、複数のAIエージェントによる共創型業務支援ツール「Nomatica(ノーマティカ)」と、飲食店や施設の接客業務の売上アップと業務効率化を支援する「Bonappetica(ボナペティカ)」について、ソリューション価値や具体的な活用事例、実用性についてご紹介します。

DXソリューションセンターが目指す「技術起点の価値創出」

- 畠山

- DXソリューションセンターは、博報堂DYグループのテクノロジー領域を横断する博報堂テクノロジーズの一部門です。他のセンターが主にグループ内の取引や支援を主軸にしているのに対して、DXソリューションセンターは社外のお客様向けにDXやコンサルティングの支援、さらに潜在的な課題を「技術起点」で解決することを目指し、迅速なプロトタイプ開発とユーザー検証を繰り返す独自のプロダクト開発思想を掲げている点が特徴です。

センター長の石川 信行は、長年にわたり機械学習やDX分野で専門性を築いてきたプロフェッショナルであり、その最先端技術を活用して価値提供を行っています。私自身もDXソリューションセンターの立ち上げに参画し、自社プロダクトとしてはNomaticaとBonappeticaという代表的な2つのAIプロダクトをローンチしました。

- 堀

- DXソリューションセンターのミッションは、機械学習や生成AI、AIエージェントといった最先端技術を組み合わせ、企業やユーザーに新しい価値を届けることです。

単に時間をかけて開発するのではなく、エンジニアサイドとビジネスサイドが一体となって、モックアップやプロトタイプを迅速に作り、提案から実装、フィードバックを通じてブラッシュアップしていくことを意識しています。また、必要に応じてピボットや撤退も含め、プロダクトを素早く市場に適合させていくことを重視しています。

こうしたプロダクト開発の思想のもとに、AIエージェント分野で培った研究開発の成果としてNomaticaが生まれ、さらにBonappeticaでは実環境に展開し、尖ったプロダクトへと進化させています。

ユーザーへの価値提供においては、単なるマーケティング先行ではなく「この技術でどんな生活者課題を変えられるか」という視点から設計を始めています。現場でモックを試し、ユーザーの反応を検証しながら改善していくことで、従来のシステム設計では難しかった領域まで踏み込み、新たな解決策を生み出しています。日々の生活や市場調査から「ここに潜在的なペインがある」という洞察を得て、そこから機能を開発するというアプローチで、技術起点の価値創出に取り組んでいます。

やはり、AIの変化や進化が前提となるなかで、プロダクト開発では陳腐化リスクを常に念頭に置いておくことが必要です。プロダクトや技術を活かすタイミングと、クライアントやユーザーのニーズに合わせて調整するタイミングが絶えず連動しているというか、まるで波のように重なり合いながら同時に進行していくイメージを持ってプロダクト開発を行っていますね。

企画業務の0→10を支援する「Nomatica 2.0」

- 畠山

- AIを活用したプロダクト開発には大きく2つのアプローチがあります。一つは技術先行型で、NomaticaやBonappeticaは、生成AI・AIエージェントといった技術革新のスピードが速い技術を起点に顧客体験やプロダクト設計を描き、常にアップデートしています。もう一つはユーザーや生活者の課題・ペインポイントを起点にしたプロダクト開発で、両方のアプローチをバランスよく並行させながら進めています。

週に一度の定例ミーティングでは、エンジニアが持っている技術と、ビジネスの観点から見た可能性をディスカッションしています。マーケットやお客様からの声をもとに、それをどう技術に反映させるか、課題解決に活かせるかをビジネスサイドとエンジニアサイドが一緒に議論する場を設け、目まぐるしく変化する市場の潮流を捉えたプロダクトの価値を創出できるように努めています。

直近では、Nomaticaの大規模アップデート「Nomatica 2.0」を発表しました。これまでは、「商品企画」「マーケター」「戦略コンサルタント」「クリエイティブディレクター」といった30を超える専門家エージェントが自律的に議論し、新たなアイデアを生み出す「企画立案」を担うサービスでした。

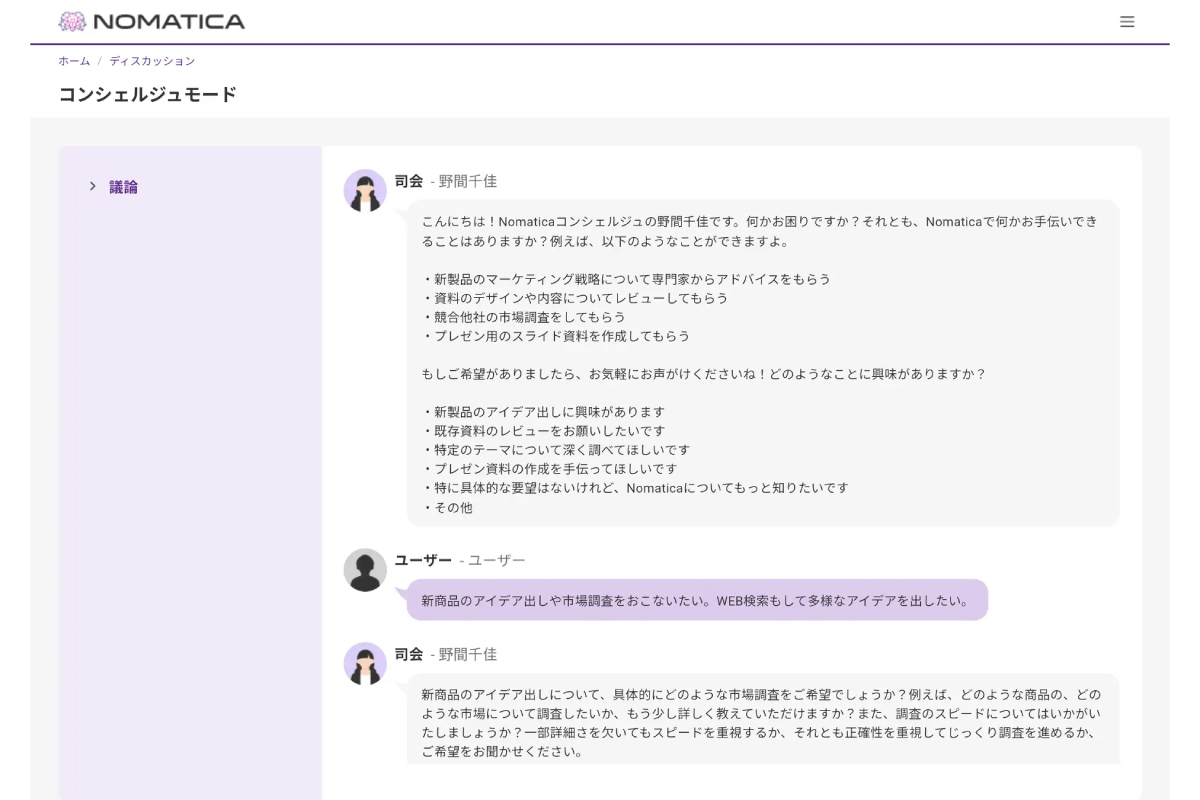

今回のアップデートでは、Deep Research機能や資料作成機能、コンシェルジュAI機能の3つの機能をリリースしました。

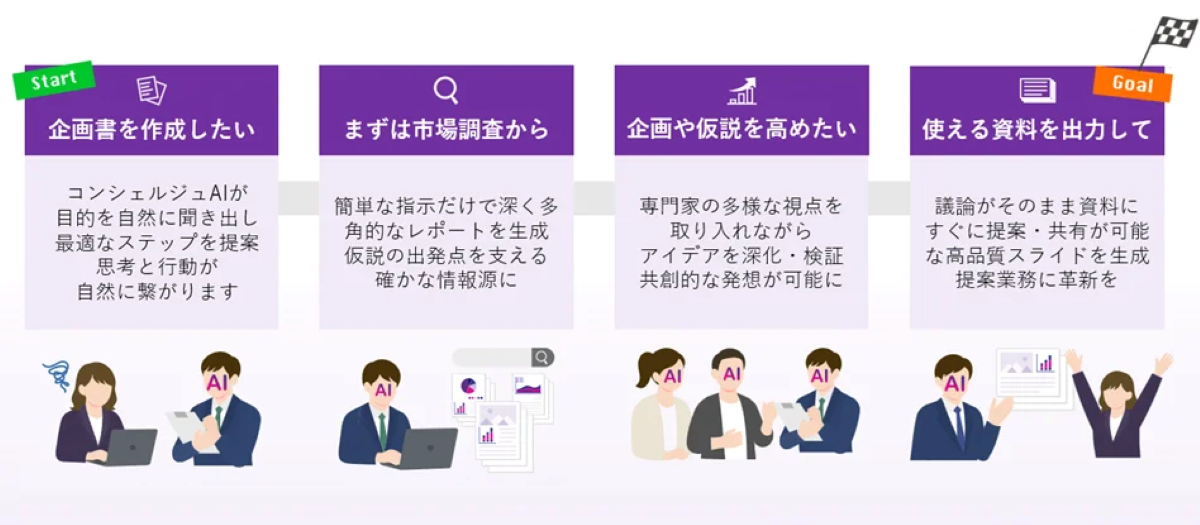

Nomatica 2.0の強みは、「企画業務の0→10を支援する」という点です。やりたいことが固まっていない、あるいは上司から指示を受けたが何をすべきか具体化できていないというゼロの状態から、実際に資料やアウトプットを作り上げるところまで支援することが可能になっています。

今回のリリースでは、コンシェルジュAIのようにヒアリングしながら、適切なプロンプトやアウトプット案を自動生成する機能を搭載しました。さらに、企画の前段階である調査についても、圧倒的に深いリサーチやWeb検索が可能で、アイデア出しの段階から重厚な情報を得られるようになっています。

そして、30超のエージェントが多角的かつ専門的にアイデアを提案・ブラッシュアップし、最終的にスライド形式の出力まで行えます。企画のプロセス全体をトータルで支援できるのがNomatica 2.0の大きな特長です。

他の生成AIツールとの関係で言うと、私たちは「競合」ではなく「使い分け」を推奨しています。例えば翻訳や情報検索、文章生成といった日常業務における単純作業などは、対話型の生成AIツールが非常に強く、積極的に活用していただきたい領域です。

その一方でNomaticaは、企画業務を一気通貫で支援できる点に加え、専門性を持った30超ものエージェントが集まっており、その知見を活かして相互にディスカッションさせることで、重厚かつ多角的なアイデアや企画の立案、ブラッシュアップが可能です。

つまり、日常的・定型的な業務は既存の汎用的な生成AIツールを活用し、専門性・集合知を必要とする企画や発想が求められる場面ではNomaticaを活用するという棲み分けが、ユーザーにとって最も恩恵が大きいと考えています。

生成AIの特性を生かしたアバター接客で客単価・売上アップに貢献

- 堀

- Bonappeticaは、飲食店にとどまらずリアルな接客が必要な空間を支援するツールとして展開しています。具体的には、アバターを介して商品の説明や提案を行い、ユーザーがアバターとの対話やタップ操作でスムーズに商品の情報を得られる点が特徴です。また、タブレットやデバイスのカメラ機能を活用し、最適なタイミングでレコメンドを提案できる仕組みを備えています。

従来のタブレットやスマホオーダーシステムは、使いやすさの感じ方に個人差がありましたが、Bonappeticaはより自然でストレスの少ないコミュニケーションを取り入れることで、注文や提案の体験を改善しています。こうしたことから、単なる業務効率化ではなく顧客満足度の向上や売上アップに直結するサポートツールとして価値を提供しているのが大きな強みです。

また、一般的なタブレットオーダーシステムでは、商品の説明や詳細情報が十分に表示されないことがあり、「この商品はどういうものなのか」が分かりにくいものも多いのが現状かと思います。それに対してBonappeticaでは、バックエンドにLLMを組み込むとともに、企業や店舗のサービス情報・メニュー情報を反映させているので、例えば「早く提供できるメニューは?」と聞くと、その店舗の状況に合わせて最適なメニューを選んで提案することができます。

つまり、汎用的なAIの応答よりも、更に企業や店舗に特化した情報をベースに、リアルな接客を行ってくれるのがBonappeticaならではの価値になっています。

Bonappeticaは、もともとNomaticaで培ってきた「専門性を持つエージェントの開発・運用」や「自然なコミュニケーション設計」の研究成果を、エンドユーザー向けのビジネス領域に活かせないかという発想から生まれました。特に飲食・接客の領域においては、AIエージェントが持つ「脳」と、タブレット端末のカメラである「目」、音声認識の「耳」という要素を現場に組み合わせることで、どこまでリアルな接客の支援ができるかを検証できるため、挑戦のしがいのある分野でした。

現在、テストにご協力いただいている都内の飲食店ではお客様が飲んでいるドリンクの残量を検知し、タイミング良く追加注文を促すことでどのくらいの効果が出るかを検証しています。そのなかで、例えば4人組のお客様の追加注文が1杯増えるだけで客単価が5~10%上がるなどの成果も出始めています。また導入店舗ごとに、注文をタップ式にするか音声にするかなどを選べるようにしていて、とある店舗では「注文はタップ式」「レコメンドはアバターの声がけ」という形で運用し、通知音などにも工夫を凝らして追加注文を促しています。

AIを活用した業務革新と接客体験の変革

- 畠山

- Nomaticaの具体的なユースケースとして、まず多いのは商品開発やマーケティングの領域です。飲料や食品などの消費財分野で、特にブランドマネージャーやマーケターが多く利用しています。Z世代やX世代などのインサイトをAIエージェント経由で取得し、新商品の企画やマーケティング施策の立案に活用されています。成果については、ファネル調査前にNomaticaに大枠のヒアリング項目を予備調査としてかけ、ある程度精度を高めてから本調査を実施することで、これまでの調査よりターゲットの志向やインサイトの深堀りが可能になった事例があります。

そのほか、新しいパッケージデザインを短期間で作る必要がある場合に、ファネルリサーチを行う時間が限られているなかでも、Nomaticaを活用することで効率的かつ効果的にデザイン案を作成できたケースもあります。

また、金融やITなどのソリューション営業において、高度な専門知識をもとに顧客へ提案を行う際にもNomaticaを利用いただいています。例えば、金融のストラクチャードファイナンスや税務に特化したカスタムエージェントを構築し、若手や中堅営業マンでも質の高い提案書を作成できる支援をしています。

さらに、融資の審査や監査計画の作成など、専門性の高い業務プロセスにも活用されており、カスタムエージェントが過去の議事録や営業資料、融資の成功・失敗データなどを読み込み、最適な支援を提供しています。Nomaticaでは、お客様が持つ資料やデータを組み込んだカスタムエージェントを作成することで、その企業に特化した高精度な提案や分析が可能となり、価値の高い業務支援を実現するツールとしてユーザーの幅広いニーズに応えられると考えています。

今後は、創業者やベテラン社員のクローンを作成し、知識・技術といったナレッジを蓄積しておくことで、まだ言語化されていない会社固有の情報に、若手社員がいつでもアクセスできるようにする取り組みを進めています。実際に当社でも、DXソリューションセンター長の石川のクローンを作っていて、チャットで質問すると石川の知識に基づく回答が返ってくる仕組みを運用しています。

- 堀

- サービス設計の面では、社内での活用経験をもとにアイデアを広げていて、Nomaticaのように人格を伴ったエージェントと、Bonappeticaのように状況やシーンに応じて適切に応答するエージェントやアバターなど、プロダクトごとに役割や特性が異なっています。

私が担当するBonappeticaの場合、専門性や人格よりも「使いやすいUI/UX」が重要で、利用者が操作しやすいデザインにこだわっています。生成AIを直接操作するのではなく、アバター経由で自然に対話できる体験を提供することで、利用者は直感的に会話を楽しめるようになっています。また、プリセット型での導入はもちろん、アバターのキャラクターや服装、UI設定など企業のニーズに合わせてカスタマイズも可能になっています。

AIは万能ではない。正しい期待値を持つことの重要性

- 畠山

- AIエージェントを活用する際には、「正しい期待値を持つこと」がとても重要になります。AIは万能ではなく、あくまで自身の能力を拡張してくれる「頼れるパートナー」として付き合っていくという認識が求められるわけです。

AIに何でも任せれば自動的に完璧にこなしてくれる。あるいは人間の代わりになると過度に期待してしまうのは適切ではありません。そのような考え方は、かえってAIの可能性や活用の余地を狭めてしまう結果につながりかねません。正しい期待値を持ってパートナーとして活用することにより、AIが本来持つ力を最大限に引き出すことができ、それが着実な成果につながっていくと考えています。

- 堀

- 私も全く同じ考えで、Bonappeticaの場合も、店舗における全ての業務がAIに置き換わるわけではありません。人が得意な部分とAIが得意な部分をうまく組み合わせて共存させることで、客単価の向上やROIの改善といった成果につなげられます。実際に導入された企業も、「AIは補助として使い、自分たちの強みと組み合わせる」という考え方で活用しているからこそ、手応えを感じていただけている印象を持っています。

- 畠山

- これからも、AIやマルチAIエージェントが業務に組み込まれ、その力を活かすことを前提にした体験へと変化していくと思います。そうなると、まるで社員が何倍にも増えたかのような専門性の高い人材がチームに加わる状況が生まれてくるでしょう。マルチAIエージェントは、企業ごとに独自のAIエージェントを作り、それぞれの会社が持つ専門データやナレッジを活用することで、その会社だけに特化したAIエージェントが複数稼働する状態を実現できます。

その結果、業務効率だけでなくイノベーションやビジネス開発、売上向上といった部分にも大きく寄与できると考えています。

- 堀

- Bonappeticaによるアバターの活用は必ずしもお客様対応だけではなく、従業員向けの教育やバックヤード業務のサポートとしても利用できるため、今後はそういったユースケースも増やしていければと思っています。さらに、マルチAIエージェントの未来を考えると、ある店舗のBonappeticaが持つ接客ノウハウと、別の系列店のAIエージェントの知見をアバター同士が会話することで共有できることも可能になってくるでしょう。

そうなれば、成功している店舗の運営ノウハウを他の店舗に継承したり、実運用の注文ログの差異をもとに改善したりといった連携が可能になります。人の経験や知見をエージェント間で共有し学習させることで、より効率的で質の高い店舗運営を実現できるのではないでしょうか。

いずれも働き方や顧客体験の変革にとどまらず、企業のビジネス成長に貢献できるソリューションとなるよう、これからも挑戦を続けていきます。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂テクノロジーズ DXソリューションセンター

シニアマネージャー2016年に新卒で国内コンサルティングファームに入社。デジタルを活用した新規事業開発、プロダクト企画~開発領域を経験。2020年より大手通信キャリアのハウスエージェンシーに入社。副部長/事業責任者として通信キャリアとの協業事業となるリテールメディア事業を立ち上げ。

2023年11月に、博報堂テクノロジーズ DXソリューションセンターにプロダクト開発責任者として入社。

現在は、主にマルチAIエージェントを活用したSaaSプロダクト『Nomatica』のプロダクト責任者を務める。

-

博報堂テクノロジーズ DXソリューションセンター

シニアビジネスプロデューサー2006年にWebメディアの企画・運営部門にて業務管理系のツール開発やオペレーション整備を経験。 2008年より広告会社に入社。 通信キャリアの広告事業領域におけるプロダクト開発および事業運営責任者として従事。 2021年より大手小売事業会社を統括するホールディングス機能会社にてDX推進部門およびR&D領域を担う部門にてソリューションの実行およびプロダクト開発責任者を担当。

2024年8月に、博報堂テクノロジーズ DXソリューションセンターにプロダクト開発責任者として入社。

現在は、主にAIアバターを活用した接客支援プロダクト『Bonappetica』のプロダクト責任者を務める。