新たな市場を創造する AI 活用 ~人と AI の共創によるマーケティング変革 【後編】─ Google Cloud Next Tokyo 25より

2025年8月5日(火) 、6日(水) 東京ビッグサイトにてGoogle Cloudの旗艦イベントであるGoogle Cloud Next Tokyo 25が開催されました。博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO、Human-Centered AI Institute 代表 森 正弥と博報堂 常務執行役員 コマースデザイン事業ユニット長 青木 雅人が「新たな市場を創造する AI 活用~人と AI の共創によるマーケティング変革」と題し、登壇したセッションを前編・後編に分けてご紹介します。

前編はこちら

1. AIエージェントによる共創型マーケティングの実践

青木 雅人

博報堂 常務執行役員 コマースデザイン事業ユニット長

人間の創造性の進化、拡張を図って、生活者と社会を支える基盤をつくっていく。博報堂DYグループ全体の思想の下で、AIエージェントを活用した共創型マーケティングをどう実践していくのか、そしてその時に博報堂はどのようなソリューションを提供できるのか、を私からお話させていただきます。

本日、私も各企業のブースを見て回りましたが、既存業務プロセスの中にAI/AIエージェントを組み込んで業務効率化を図っていく、コスト削減を図っていこう、といったご提案が多かったように思います。当然われわれも、Geminiを全社導入し、まずは業務効率化からやっていこうということで社内は動いています。われわれはそれに加え、人間の創造性を進化、拡張させていくためにAIエージェントを活用して、市場創造につなげていきたい。できれば企業のトップライン拡大に貢献するような取り組みをご提案していきたいと思っています。業務効率化、オプティマイゼーションという視点だけでなく、イマジネーション、クリエーション、クリエイティビティー、こういった領域の提案をわれわれは進めていきたいと考えています。

ただ、「市場創造やトップライン拡大をAIで」というのは難しいテーマです。テック動向やAI動向だけをキャッチアップしていても、実現できるものではないと考えています。市場、社会、生活者の変化、を同時に捉えることが必要になってくると考えています。

2. AIエージェントによる生活者インターフェース市場の拡大

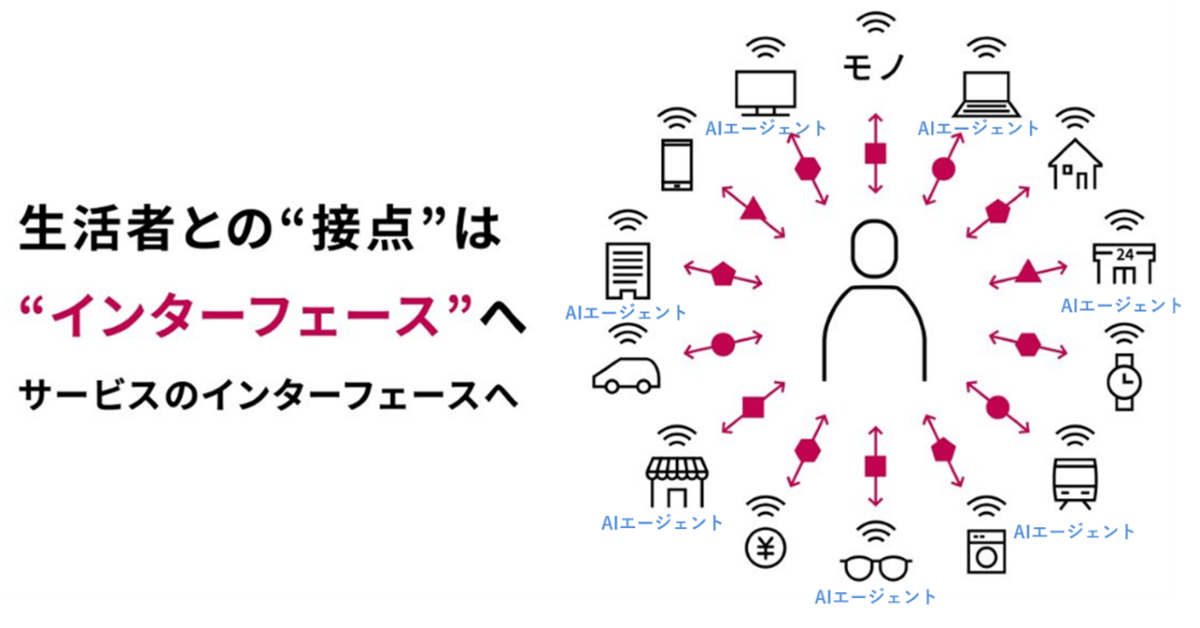

AIエージェント、生成AI普及の裏側で起きていること。それはシンプルに言うと、デジタル化の進展のフェーズが大きく変わってきていることだと思います。今まではPC・スマホを中心とした情報のデジタル化だとすれば、これからは車や家電、家や街、ありとあらゆるものが生活者や社会とつながっていく。生活のデジタル化が進展していくとわれわれは捉えています。

車も家も街も含んだ、デジタル化されたさまざまな生活者との接点。ここにAIエージェントが組み込まれていき、生活者とのインタラクションのある会話が生じてくる。そのことによって、われわれは生活者のニーズを把握することができる。その結果、どんどん新しいサービスが、このインターフェース上に組み込まれていく。そういった世界が、これから起きてくるのではないか。これを博報堂DYグループは、“生活者インターフェース市場が拡大する“と定義をしています。AIエージェントの普及とともに、生活者とのさまざまな接点がサービスのインターフェースになってくる。こういう動きを、ぜひ皆さんと共有していきたいと考えています。

例えば自動車にAIエージェントが搭載され、生活者とAIエージェントの対話が車内で行われていく。生活者のニーズを把握し、それに対して最適化された答えを車内で返していく。家の中にAIエージェントが組み込まれ、生活者の健康状態に合わせた室内環境を提供する。そんなサービスも生まれていくかもしれません。まさにAIエージェントと生活者のインタラクションを通じて生活者のニーズ把握が行われ、そのインターフェースを通じた新たな価値提供、サービス提供が行われる。これが新しい市場、マーケットをつくっていくと、われわれは確信しています。既存プロセスの業務効率化にとどまらない市場創造の仕組みというものが、AIエージェントの普及とともに動いていくのだと考えています。

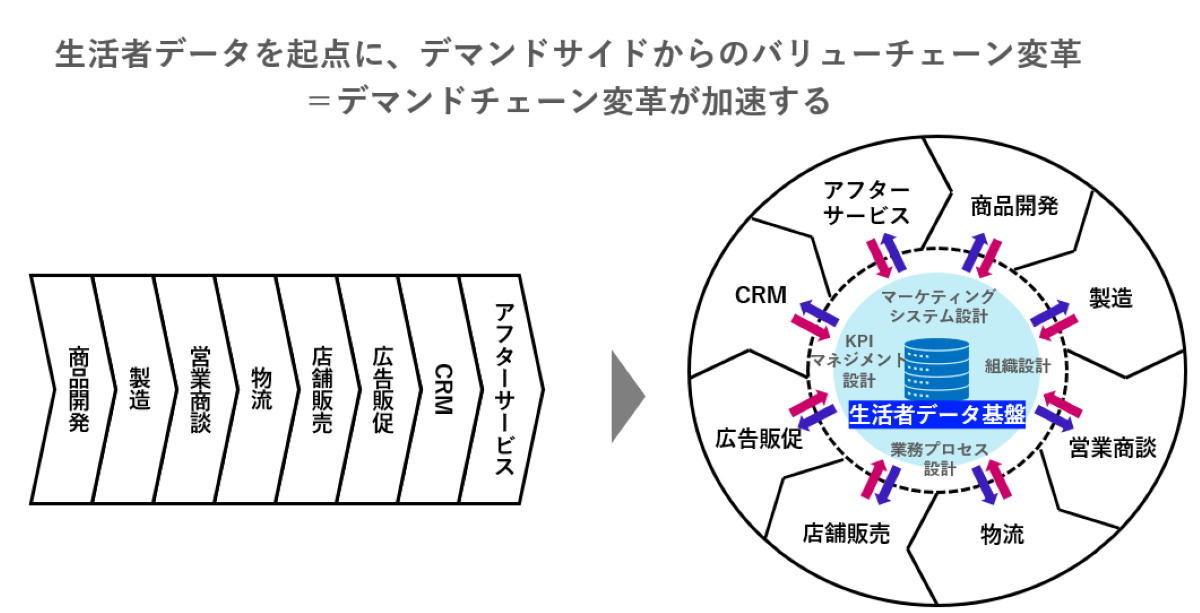

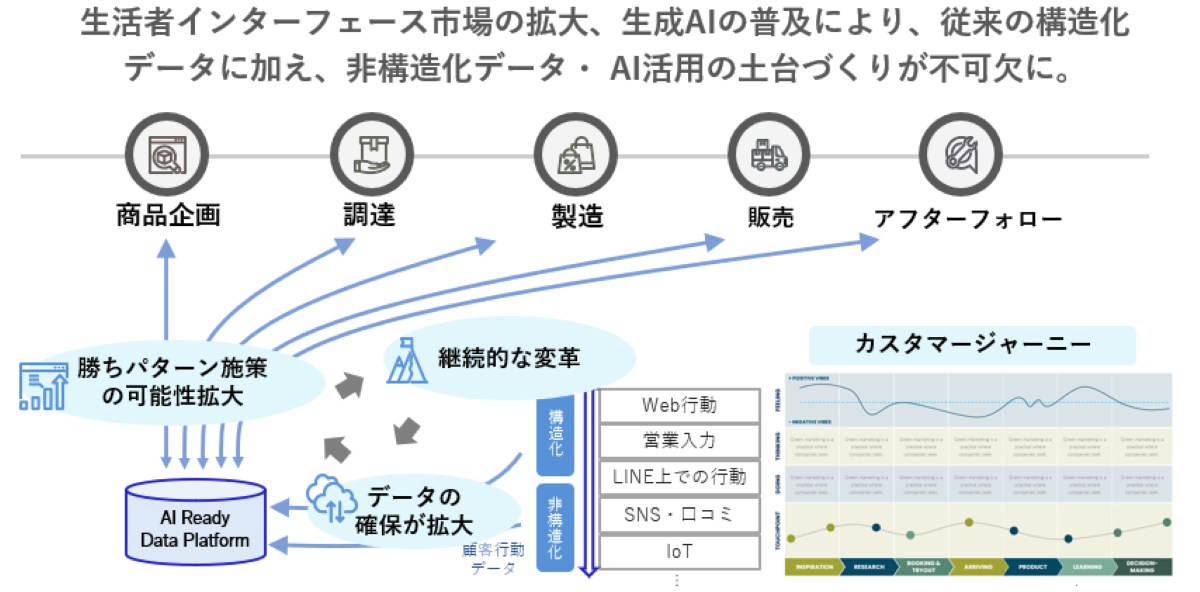

これと同時に、このような変化を受けて企業側のバリューチェーンの在り方も変えていかなければならないと考えています。

従来のバリューチェーンは左側のように、左から右に流れていくような図で示されることが多いのですが、実際はどうでしょう?バリューチェーンごとにサイロ化されたデータ基盤、サイロ化されたシステム、場合によってはバリューチェーンごとに使っているAIも違う。このようなことが、今多くの企業で起きてしまっているのではないでしょうか。

生活者インターフェース市場が拡大していくと、色々な接点から生活者のデータを取得することが可能になってきます。蓄積された生活者データを基点に、いわゆる生活者サイド、デマンドサイドからバリューチェーンを変革していく。われわれはこれを、「デマンドチェーン変革」と呼んでおり、この動きが加速していくのだと考えています。アフターサービス、コンタクトセンターで得られた顧客の声、VoCを商品開発に活かしていく。広告とCRMと営業の商談の最適化を、統合された1つのデータ基盤で行っていく。ここにAIが組み込まれていく。こういったデマンドチェーン変革が、今後起きるのだと思います。

3. 博報堂の生成AI活用ソリューション群

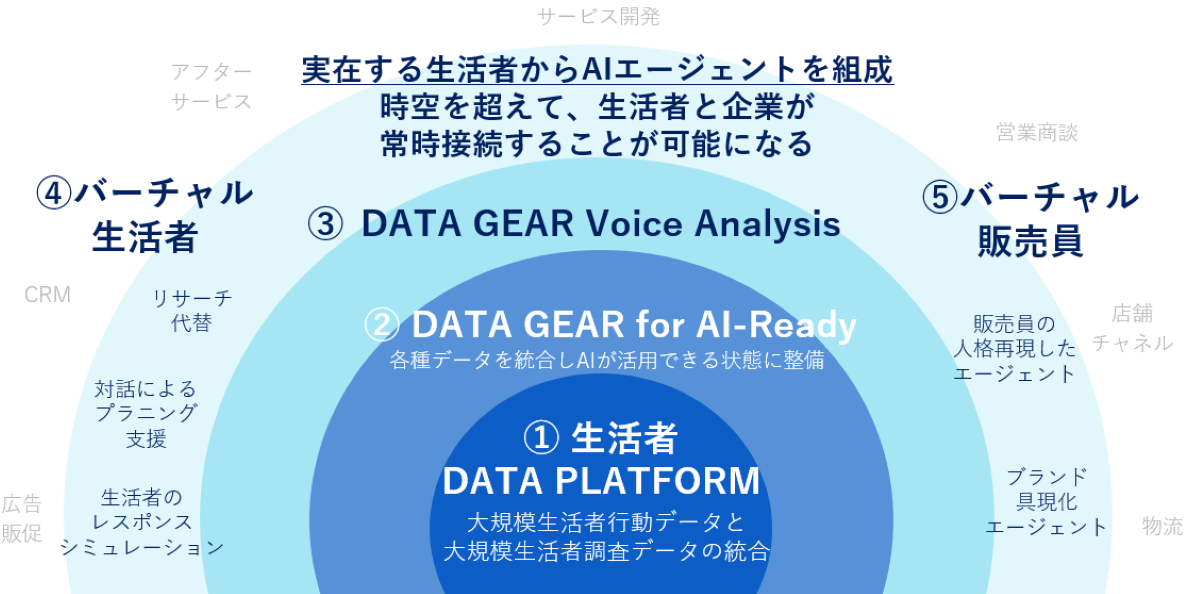

ここからは、先ほどの円形のバリューチェーンの真ん中に博報堂をおき、博報堂で活用している生成AIのソリューション群をご紹介します。

中核にあるのが大規模な生活者行動データと調査データを統合した生活者DATA PLATFORMです。2つ目がその外側、生活者DATA PLATFORMのデータに、企業の1st party data、外部データ等を統合し、AIが活用できるような基盤、土台のつくり方を提言していくDATA GEAR for AI-Ready。そして、さらに顧客の声、VoCを生成AIに活用して解析し、アクションにつなげてくソリューション、DATA GEAR Voice Analysis。そして一番外側にあるのが、実在する生活者をベースに、バーチャル生活者や、バーチャル販売員といったAIエージェントをつくっていく技術です。この5つのソリューションについて、ご説明させていただきます。

4. 実在する生活者データから作るAIエージェント- 博報堂のデータ基盤 生活者DATA PLATFORM

まず真ん中の生活者DATA PLATFORMですが、Garbage in, Garbage outという言葉は、もうAIに携わっている皆さんにとっては、なじみのある言葉ですよね。AIにごみを入れても、ごみしか出ていかない。LLMに依存するのではなく、いかにそこに良質な生活者データを組み合わせたエージェントをつくることができるのか。そのことによって生活者からの広告のレスポンスや商品をつくった後のレスポンス、提供した後のレスポンス、など色々なレスポンスの予測精度を高めることもできると思います。実在する生活者からつくったAIエージェントと対話することで、プラニングの質を上げたり、商品・サービスの開発の質を上げたりすることが可能になってくると思います。

例えば日本人全員をクラスタリング、クラスター分析し、大体1,000パターンぐらいあると分かったら、1,000パターンのAIエージェントを自分の手元に置きたいと思いませんか?新しい商品を出すと、この1,000体はどのような反応をするのだろう。あるいは、色々な情報提供をした時に、その情報がどういったルートで普及していくのか、そのようなシミュレーションもできる。それも良質な生活者、実在する生活者からAIエージェントをつくり出すことで可能になってくる。このような活用ができれば、先ほどのデマンドサイド、生活者サイドから、バリューチェーンを変革してく。我々は、そういった武器を提供できると確信しています。

博報堂には、20万規模の生活者パネル調査データ、大規模なウェブ行動データ、視聴ログデータ、購買データ等、生活者を多面的に捉えることが可能なデータ群が存在します。これが生活者DATA PLATFORMです。これらのデータにさまざまなデータフュージョンの技術、データ統合の技術を掛け合わせると、仮にわれわれ持っている20万パネルを1億人にデータフュージョンし、1億人で再現したAIエージェントをつくり出すことも可能になってくるのではないかと思います。デマンドチェーン変革の中核になる生活者データを保有していることが、われわれの強みです。

ここでお伝えしたいのが、企業の方からは「うちも1st party dataをためているよ」というお話をいただくことが多いのですが、それは生活者データではなく消費者データなのではないでしょうか?企業の商品を買ってくださる人のデータはあるけれども、例えば生活意識、価値観、その商品に関わらない、様々な生活の側面をきちんと捉えることができているのでしょうか? 自社の中にある内海だけではなく、外にいる生活者をつかまえなければ、トップライン拡大や市場創造にはつながらないことが多いです。ですので、AI活用の時はぜひ、ベースになる生活者データをどう活用していくのかを心にとめていただき、その時に、博報堂はこういった生活者データを持っていたなと、少し頭の中に置いていただけると幸いです。

5. AIの性能を引き出すデータ基盤づくりDATA GEAR for AI-Ready

次に、DATA GEAR for AI-Readyというソリューションについてお話をさせていただきます。今ご説明した生活者DATA PLATFORMに、企業の1st party dataやほかの外部データも統合し、AI活用を前提に、どのようなデータ基盤やシステム構築を図っていくのかが重要になってきます。どのCDP、どのAIを導入するのかという表層的な議論ではなく、AIを活用していくための環境をどのようにつくっていくのかという視点が大事になってくると思います。生活者インターフェース市場が拡大していくと、SNSデータ、口コミのデータ、IoTのデータ、とカスタマージャーニーの中で取得するデータも一気に増えていくでしょう。

こうなってくると、非構造データの活用を含めてAIの性能を引き出すには、リレーショナルデータベースだけではなく、ベクトルデータベース、グラフデータベースといった生成AIと相性の良いデータ構造を、きちんと設計し、AIがより自然に推論、応答できる環境づくりを行うことが求められます。どのツールを入れよう、どのCDPを入れよう、どの技術を持ったAIにしよう、ではなく、それ全体をどう活用していくかという視点で、全体を構成していくことが必要なのです。

このDATA GEAR for AI-Readyは、まさにAI活用を組み込んだデータ基盤の設計、実装、運用支援までを一気通貫で行っていくソリューションです。企業のデータ活用、AIの活用実態を洗い出し、企業の課題解決に合致したデータの選択、収集を行い、非構造化データ、外部データの活用を含めて、AI活用を前提としたデータ基盤の在り方、AI志向の強いデータモデルの構築。柔軟性を持った活用法につなげていく、構想、実装、運用支援につなげていく、そんなソリューションになっています。

例えば消費財メーカーであれば、コールセンターのログを元に顧客のニーズを明らかにした新しいセグメント発掘で市場拡大していこう。B to B企業であれば、配信コンテンツごとの反応率と属性、行動を掛け合わせることで、出し分けのキーとなる情報を特定し、CRMを高度化していこう。不動産業であれば、営業担当者の会話履歴をAIで文字起こしし、受注につながるパワーワードや検討段階に応じたスクリプトを提案してこう。色々な活用法があると思います。どう活用していくかを前提に、その土台をつくっていく。こういう取り組みが必要になってくると思います。

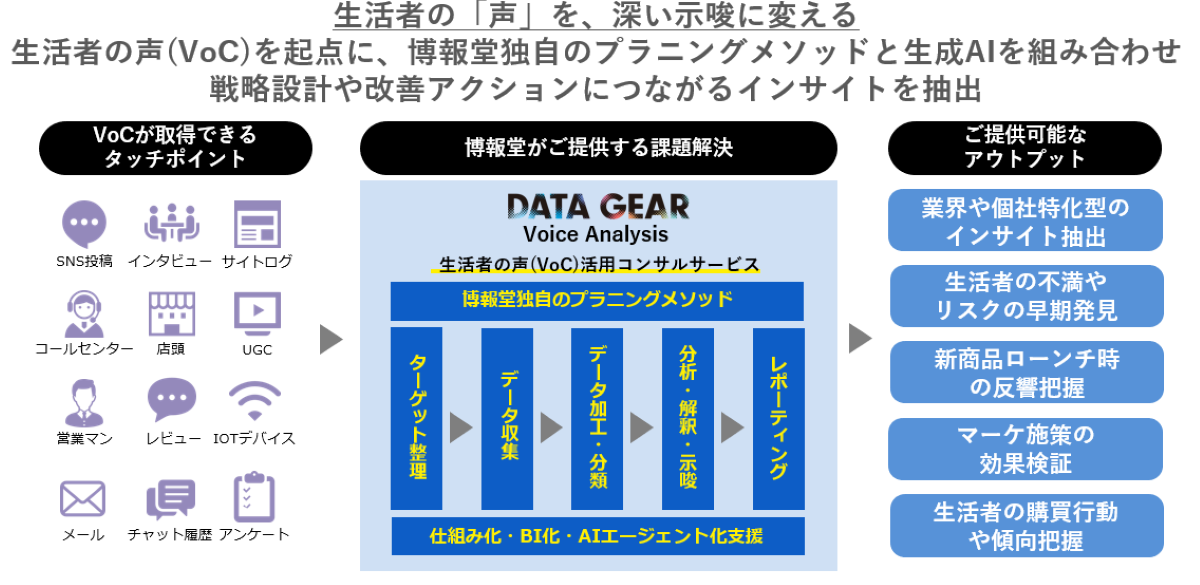

6. 生活者の声(VoC)を深い示唆に変換するDATA GEAR Voice Analysis

次に、DATA GEAR Voice Analysisのご紹介です。AI-Readyの中でも触れさせていただいたとおり、SNS、コールセンター、様々なVoC、顧客の声の取得が可能になってきています。このVoCは、昔から宝の山と言われ続けています。定量データでは拾えない顧客の不満を集めることができたり、潜在的なニーズを把握することができたり。ただ、テキストマイニングでVoCを集めているのに、宝が見つからない、と悩まれている方が多いのではないでしょうか。この課題をクリアするため、われわれ博報堂独自のプラニングメソッドと生成AIを組み合わせることで、分析自体が効率化され、かつ人の目では気が付かなかった視点を提示してくれるソリューションを開発することが可能になりました。

具体的には、博報堂の生活者データを活用して、顧客の属性、価値観を多角的に捉えたペルソナを学習したエージェントを組成していきます。

そのエージェントにVoCデータを読み込ませておく。そして色々な問いを与えて結果を出力していく。これにより、今まで人の目では気が付かなかったインサイト、生活者の不満や潜在的なニーズを発見することが可能になりました。前にご紹介したDATA PLATFORMやAI-Readyのデータ基盤と組み合わせることで、VoC分析の高度化も図ることができると考えています。

ユースケースとしては、自社ブランドに対するSNSの投稿内容をAIが分析し、意外なロケーションを発見することにも使えたり、コールセンターのログとSNSデータから適切な情報発信を出していったり、色々なことに使っていけると考えています。

7. 本音で語り、未来を描くAIエージェントバーチャル生活者

実在する生活者の調査データベースから、数千規模のバーチャルな生活者、AIエージェントをつくれるのがバーチャル生活者です。例えば、攻略すべきターゲットクラスターが25通りあれば、25体のAIエージェントを実在する生活者からつくり、色々な対話ができるという仕組みになっています。実在する生活者ベースという点がポイントで、実在するため追加調査なども可能です。その人の家族のことを知りたい、家族の食卓のことを知りたい、と思ったら、再度生活者にアンケートを取り、画像を撮ってもらい、それをAIに学習させる。このように、生活者の色々な生活者実態、潜在的なニーズを対話の中であぶり出すことが可能になっています。

バーチャルだけど、本音を言ってくれるのです。以前、アメリカの記事を読んだ際、がん患者のグループインタビューは、もうAIエージェントでやっているという話がありました。がん患者の方をリクルーティングするのは大変ですし、自分の病気のことを本音で話してくれることは少ないと思います。生活者の潜在的なニーズや本音を探る時は、むしろこのバーチャル生活者が非常に役立つソリューションになっています。

現在は、企業課題に合致した小規模でのバーチャル生活者の提供が多いのですが、今後は時空を超えた仮想社会を構築するところまでもっていきたいと考えています。バーチャル生活者の特徴は、時空を超えられることです。未来の生活者をつくり、未来の商品開発のプロセスの変革や、未来のカスタマージャーニーがどのように変わっていくのかをあぶり出すことにも使えます。そして繰り返しになりますが、病気の悩みなど、本音を聞くことが難しいケースでも、このソリューションが使えるでしょう。

8. 購買のモチベーションを切らさないバーチャル販売員

多くの企業で、営業や商談領域でのAI活用による業務効率化を図る取り組みが進んでいるのだと思いますが、はたして皆さんは、無機質な店員から商品を買ったり相談したりしたいと思いますか?僕はいち一生活者として、そうは思わないです。車の商談も、自分と同じ趣味や自分と同じライフステージをお持ちの営業担当者がいたら、その人に聞いてみたい。それが、1回商談が終わると、「後はチャットボットだったり、コールセンターがチャットで対応します」ですと商談のモチベーションが途切れちゃいますよね。一見、業務効率化かもしれませんが、購買モチベーションを途切らせるAI活用になってはいないでしょうか。

その時に、営業担当者と同じ人格を再現したバーチャル販売員と対話をする。リアルの商談の後に、バーチャルの販売員に色々なことを聞いてみる。そういうことができたら、心温まる商談が続き、購買のモチベーションが途切れないのではないでしょうか。トップライン拡大や新しい市場創造には、そのような顧客の体験設計全体の中にAIエージェントをどう組み込んでいくのかが、これから必要になってくると思います。色々な販売接点で使えるソリューションだと思いますので、こちらのご活用もご検討いただければと思います。

博報堂は「Human-Centered AI」の思想に基づいて、人間の創造性の進化・拡張を図り、生活者、社会を支える基盤をつくっていきたいと思っています。そして企業のビジネスにおいては、この思想に基づき、単なる業務効率化、コスト削減視点ではなく、新しい市場創造、トップライン拡大につながる提案を皆さんと一緒につくっていきたい、そう考えております。

ありがとうございました。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂 常務執行役員 コマースデザイン事業ユニット長1989年博報堂入社。入社以来、マーケティング・ブランディング・買物行動研究・データ&デジタルマーケティング領域の研究開発業務に従事。博報堂マーケティングセンターチームリーダー、博報堂買物研究所所長、博報堂研究開発局長、博報堂DYホールディングス マーケティング・テクノロジー・センター室長を経て、2024年より現職。