対談〈AI PARTNERS〉第8回 「5営業日を30分に短縮」――博報堂メディカルのAIは、いかにして製薬業界共通の課題を解消し、その先の“生活者”に貢献するのか

博報堂DYグループのAI研究の拠点「Human-Centered AI Institute」の代表である森 正弥が、博報堂DYグループがAIに取り組む意義、また企業のパートナーとして提供できる価値について対話を通じて掘り下げていく連載〈AI PARTNERS〉 。今回は博報堂メディカル 代表取締役社長の小泉 直子と同ビジネス開発室 室長の八角 潤一を迎え、製薬業界共通の課題を解消するAIメディカルチェッカーについてお話を聞きました。

医療情報は複雑化、納期は短縮化──現場が抱える“構造的な限界”とは

- 森

- 本日はよろしくお願いします。まずは、製薬業界全体が抱える課題や医療情報コンテンツ制作における現状とギャップについて教えてください。

- 小泉

- 弊社「博報堂メディカル」は博報堂グループの医療専門広告会社で、製薬会社のマーケティング戦略からプロモーション資材の制作・表現チェックまでを担い、医療情報を正しく伝える役割を果たしています。

2000年以前の医薬品業界と2000年以降では、開発される医薬品の種類が大きく変わり、また、適応となる疾患も多様化し、薬の開発にはより専門性が求められるようになってきました。医薬品が世に出るまでのスピードも劇的に速くなり、問題視されていた「ドラッグ・ラグ」(海外で開発された薬が日本に入ってくるまでに5~6年も遅れるという問題)は、国をあげて解消にむけた環境づくりが進められてきましたし、新薬も承認から販売まで2年ほどかかっていたのが、制度の見直しにより承認期間が大幅に短縮されるケースも出てきています。仕事内容そのものは変わっていませんが、求められるスピード感は倍増し、これまで以上に質と速さの両立が重要視されるようになりました。

- 八角

- 他にも、2000年以降の薬の複雑化・高度化によって、開発段階から「どのようなリスクがあるか」「どのような副作用が起こりうるか」といった懸念をあらかじめ明確にしておく必要性が高まっています。その結果、提出すべき文書や確認項目が増え、スケジュールも非常にタイトになっており、医療情報のコンテンツ制作を担うメディカルライターの負担が大きくなってしまっていることも業界全体の大きな課題です。

つまり、医療関係者に届けるべき情報の複雑化や、開発期間の短納期化によって、「この薬は一言で言うとどういう薬か」というわかりやすい説明にまで手が回らなくなっている状況だと言えるでしょう。

- 小泉

- 本来、医薬品に関する情報発信には「わかりやすい」「記憶に残る」「行動につながる」といった情報を提供すべきですが、厳格なルールやガイドラインに沿って正確な医療情報を提供するために、メディカルライターが確認作業やルール対応に追われ、本質的なコミュニケーションに十分な力を割けていないのが実情です。こうした状況を、私たちは「正確性と実用性のジレンマ」と呼んでいます。

私たちが実施した調査でも、メディカルライターが業務時間の約40%を規制対応の作業に充てざるを得ないという結果が出ています。これは、専門性を活かして「伝える力」を発揮すべき彼らの創造性が、構造的な課題によって制限されていることを示しています。

この構造を変え、専門家が本来の役割を果たせるようにすることこそが、私たち博報堂メディカルが取り組むべき最も重要な課題だと考えています。

メディカルチェックに要する時間を5営業日から30分に短縮

- 森

- 医薬品の新薬開発における「複雑化・短納期化」と「厳格な規制」の板挟みで、製薬業界全体が「莫大な時間とコスト」という大きな共通課題を抱えているなか、博報堂メディカルは「AIメディカルチェッカー」をリリースしました。そもそも課題解決の一手として、なぜAIが必要だったのでしょうか?

※「AIメディカルチェッカー」は特許取得済み(特許7705573号)です。

- 八角

- これまで述べてきた課題は、個人の能力や人海戦術で解決する域を超えており、構造的なボトルネックを解消するには、テクノロジーやAIの活用が不可欠だと判断したからです。

外部でのセミナーを通じて、製薬業界や同業他社の方々もメディカルチェックに求められるスピードや精度に、人間の処理能力だけでは追いつかなくなっている状況に課題を持っていることがわかりました。

また地道な確認作業ばかりが続き、クリエイティブなことに時間が割けない状態に、「若手の人材が育たずに辞めてしまう」こともあるそうです。人間だけに頼るやり方は限界を迎えているからこそ、これからはAIを活用する時代にシフトしていくべきだと我々は確信しています。

- 小泉

- 医薬品業界では厳格なルールや制約が存在する一方で、判断の根拠が“人の経験や領域ならではの勘所”に依存してしまい、ブラックボックス化しているのも大きな問題です。AIによって少しずつ知識を体系化できるのではと期待しています。

- 森

- 業界の抱える共通の課題感をお聞きしたなかで、次にAIメディカルチェッカーの開発アプローチや、どのようにAIを組み込んでいるのかについて具体的に伺えればと思います。

- 八角

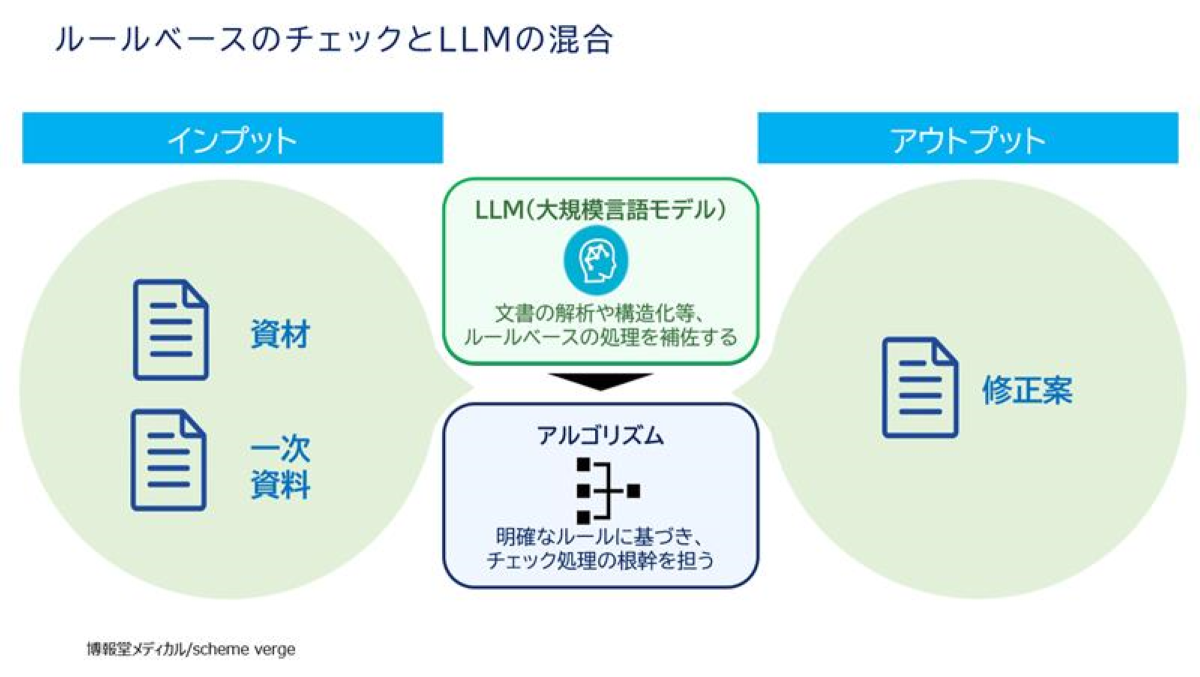

- サービスの最大の特長は、これまで約5営業日かかっていたメディカルチェック作業を、わずか30分程度で完了できるという圧倒的な効率化にあります。技術的には、専門家の持つ経験に基づく判断や規制の解釈などの「暗黙知」を「形式知」として反映させたルールベースAIと、LLM(大規模言語モデル)を組み合わせた独自のハイブリッド構成を採用しています。LLMにすべての処理を委ねるのではなく、出力の根拠が明確なルールベースAIがメディカルチェックを担うことで、ミスが許されない医療領域でも安心して活用できる仕組みを実現しています。

AIメディカルチェッカーは全体を2つのフェーズに分けて開発を進めてきました。一つ目のフェーズは「前処理」です。人間の脳の汎化性能は非常に柔軟で、文章を読んだときにパラグラフと見出しの関連性などの構造を自然と理解できますが、AIはそういった構造をそのまま理解できません。そのため、システム側ではさらに「レイアウト解析」と「テキスト抽出」の2段階に分けて、ドキュメントを構造的に分解していきます。例えば、見出しや段落、注釈などをそれぞれ独立した「ボックス」として検出し、文脈が破綻していないかを丁寧に確認してから、次の工程へと渡していきます。この前処理を怠ると、文章が途中で切れたり、意味が繋がらなくなったりしてしまうため、非常に慎重に行う必要があるのです。

その次のフェーズは、200項目以上に上る明確なロジックを持つ「ルールベースAI」の構築です。LLMは確率に基づいて出力を行うため、応答に“揺らぎ”が生じます。また、虚偽の内容をあたかも真実のように提示してしまうハルシネーションのリスクも無視できません。これは創造性が求められるアイデア発想などの用途ではあまり問題になりませんが、医療のように一切のミスが許されない領域では、大きなリスクになります。製薬企業の信頼を確保するためにも、1年以上かけて明確な根拠のあるルールベースAIでシステムを構築し、既存の業務ルールを一つひとつ丁寧に設計・実装していきました。

- 森

- 仰る通り、LLMを使うと揺らぎが発生して困るケースがありますよね。そのため、ルールベースAIと生成AIをうまく組み合わせることで、それぞれの長所を活かしつつ、実務に耐える仕組みにしていく工夫が求められる場面もあると考えています。ちなみに「安全性との両立」という点ではどのような苦悩がありましたか?

- 八角

- プロジェクトを進めるなかで苦労したのが、メディカルライターが長年の経験で培ってきた「暗黙知」を、 AIに理解させるための「形式知」に変換するという作業でした。法規制の微妙な解釈や過去の運用事例から導き出される判断基準などは多岐にわたり、一朝一夕でできるような話ではなく、途方もない困難さを伴いました。「形式知」に変換した後も、そこに潜む矛盾の洗い出しやロジックとして破綻のない形でのコーディングを徹底し、さらに、意図しない挙動が起きないかの検証を何度も繰り返しました。意図的に誤りを含んだダミー原稿を大量に作成し、それを用いてチェック精度を徹底的に確認する作業は、医療広告における専門知識と現場経験がなければ到底できないものだと思っています。

こうした地道なプロセス自体が、基盤モデルを導入しただけでは容易に模倣できない、我々の強力な競争優位性の源泉となっています。

求められる「アーキテクチャ視点」

- 森

- AIは便利である一方で、「ハルシネーションが起こる」といった不安や懸念を耳にすることがあります。ですが、博報堂メディカルのシステムは、生成AIの便益を享受しながらも、従来型のルールベースAIと組み合わせることによって、「正確性」や「安全性」を犠牲にすることなく、スピードや品質の向上を実現したベストプラクティスなのではないでしょうか。

最近は「すべてを生成AIに任せよう」とする意見も聞きますが、従来の医療や金融、製造領域におけるミッション・クリティカルなシステムにおいて「ルールベースAI」を活用してきたノウハウにこそ、非常に高い品質や安定性を担保する知見が詰まっていると考えています。こうした従来の技術と生成AIの良さを適切に組み合わせることで、今まではトレードオフとされていた正確性・安全性・スピードといった要素を、すべて両立させることが可能になります。

最近では、単に生成AIを導入するかどうかだけでなく、どのように従来の技術と組み合わせるかという「アーキテクチャ視点」の重要性が問われています。これまでの議論では「このタスクは生成AIに任せる」、あるいは「このタスクは人間がAIの出力をチェックする役目を担う」の二択で語られがちでした。しかし、生成AIがこれだけ普及してきた今、全体のシステムや業務プロセスの中で「生成AIをどこにどう位置づけるのか」を設計・構想できる力が、これからの時代に人間が果たすべき創造的で本質的な役割になっていくでしょう。

- 森

- AIメディカルチェッカーのシステムや仕組みができたことで、メディカルライターの方々の感想があれば教えていただけますでしょうか。

- 小泉

- 実際に使っているメンバーからは「心の安心感につながっている」「切迫感が和らいだ」という声が出ています。日々の業務に追われるなかで、前までは常に時間に追われていたのが、メディカルチェック作業の劇的な効率化によって、心の余裕が生まれ、精神的な支えになっているのではと思います。また若手のライターからは、AIメディカルチェッカーからフィードバックが返ってくると、自分の判断を客観視できたり、自信につながるといった前向きな意見も出ています。

また、外部セミナーを通じて、製薬会社の方や同業他社の方とお話をした際に、経験の少ない若手人材の教育ツールになるかもしれない、といった意見もありました。

従来であれば「質の高い情報を適切に探し、ストーリーとして構築する力」はまさに“職人芸”であり、何年も経験を積んで身につけるものでした。それが今では技術の進化により、5年、10年かかっていたレベルに、短期間で到達できる可能性が出てきていると感じています。すぐにプロになれるわけではないにせよ、一定の水準まではかなり効率的に到達できるようになってきたと個人的には思っています。

- 八角

- とはいえ、実際に生成AIが出してくる情報や論文は、最終的に人間が判断しないといけないので、その判断を担う側のスキルや実績が求められます。

他業界もそうだと思いますが、今の上位層の方々は地道な作業や経験を何年も積み重ね、磨き上げた判断力や知識をもって生成AIを使いこなし、良質な論文や情報を見極めます。しかし、その土台がまだできていない人は、AIをうまく活用するための前提条件が揃っていないので、これから業界に入ってくる若手やエントリー層の人たちがどのようにプロのレベルに到達すべきかは悩ましい課題です。

AIの使命、人の使命

- 八角

- 博報堂メディカルではAIメディカルチェッカー開発に先立ち、複数のAIツールを社内で開発してきましたが、ツールが増えるにつれ保守管理の必要性が高まったため、現在はAI開発アシスタントを導入し、開発と保守の効率化を進めています。

AI駆動開発では人間が「issue(課題)」を設定し、AIアシスタントを登録すると、既存コードの解析から修正案の提案、実装、内部テストまでを自動で行ってくれます。そのため、開発者は設計や問題設定、アーキテクチャの検討に集中できるのは本当に驚きました。このような開発手法は、メディカルライティングの企画・編集プロセスにも同様に取り入れられるのではと考えています。

- 森

- イタリアのデザイン学者エツィオ・マンズィーニさんは、著書『Design, When Everybody Designs』の中で、「専門家としての役割は何か」という問いを立てています。その中で大事なポイントを2つ挙げており、ひとつは単に成果物を作るのではなく、その分野の可能性を広げる挑戦者の役目を担うべきだということ。もうひとつは、どの業界においても最終的には社会課題の解決に向き合うべきで、倫理的な問題や品質の問題は何なのかを深く考えることが、業界で長く経験を積んできた人の使命だということです。

この話は、まさに小泉さんが仰っていた「専門性の未来」や「人間の役割」についての考えと、非常に近しいものがあると感じました。

お話を伺っていて印象的だったのは、メディカルチェックにおける不安そのものを解消する仕組みが実現されているという点です。AIメディカルチェッカーによって、メディカルライターの方が抱えていた不安が軽減され、安心して本来注力すべき品質の担保に集中できるようになった。これは、人とAIの協働の理想形のひとつではないかと感じました。

- 八角

- メディカルライターの今後求められるべき能力として、「価値創造」と潜在課題を特定するための「仮説構築能力」が重要だといわれています。相手がまだ気づいていない課題を先回りして見つけ出し、期待以上の驚くような質の高いアウトプットで応えることが「信頼」や「感謝」につながるのだと思います。そういった部分は、やはり人間にしかできないことで、専門的な視点を持つメディカルライターならではの大切な仕事だと考えています。

- 小泉

- メディカルライターの業界は慢性的な人手不足が続いており、業界全体で高齢化が進んでいるのが現状です。それだけに、将来に向けて新たな可能性が開けることで、若い世代の人たちが「なんだか面白そう」「挑戦してみたい」と感じ、この仕事に希望をもって飛び込んできてくれるようになると本当に嬉しいですね。

私自身もメディカルライターとして長年関わってきましたが、サイエンスという分野は常に進化していて、次々と新しい知見が生まれてきます。

同じことの繰り返しではなく、常に学び、発見し続ける。たとえ似たような疾患や薬剤であっても、まったく同じものはなく、毎回新たな視点が求められる。それが大変なところでもあり、また面白さでもあります。

さらに、難解な情報や高度な科学的内容を、どうすればわかりやすく伝えられるか、ということを考えるのもこの仕事の魅力です。どこから話を切り出すと読み手が興味を持ってくれるか、どう表現すれば伝わるか。科学的根拠を保ちながらも、伝え方を工夫する必要があるわけです。これは、広告業界でいえばコピーライターあるいは、プラナーに近い感覚かもしれませんね。

- 森

- ルールや科学的な正確さが必要とされる一方で、読み手にどう伝えるかという視点や、社会的なインパクトを捉えてどう表現するかということも考えていくのが、メディカルライターの使命だと言えると感じました。それでは最後に、博報堂メディカルが見据える中長期的なビジョンを教えてください。

- 八角

- 我々がAIに取り組む意義は、単なる業務効率化ではなく、AIによって専門家を煩雑な作業から解放し、彼らが持つ知識と創造性を最大限に引き出すことです。そして、医療コミュニケーション全体の質を向上させ、最終的にはその先にいる患者さんの生活に貢献することが、我々の使命であると考えています。

中長期的には、このAIソリューションを核として、製薬会社が抱える「業務の複雑化」「納期の短縮化」「コストの増大」といった経営課題の解決に寄与できる、真のビジネスパートナーとなることを目指しています。

将来的には、AIメディカルチェッカーで得た知見や技術を基盤として、業界全体で活用可能なプラットフォームやエコシステムの構築を視野に入れています。

- 小泉

- エビデンスを探す、必要な情報を整理する、初期の文章を生成するなどのステップは、AIがかなりの精度で手伝ってくれるようになりました。このような変化を通じて、「クリエイティブの定義」そのものが、メディカル業界の中でも言語化・共有されるようになる未来にとてもワクワクしています。

医療情報は人の命や信頼に関わるものです。だからこそ、「適切な人ごとに適切な情報を届けて適正に医療を推進していく」ことが問われます。博報堂DYグループが大事にしてきた「創造性」という哲学が、ここでようやくつながってくるのではないかと思っています。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂メディカル 代表取締役社長

シニアメディカルライター ・薬剤師1995年、東京理科大学薬学部薬学科卒業。薬剤師として臨床経験を積んだ後、医療用医薬品専門の広告会社でメディカルライターとして活動。2012年、創業期の博報堂メディカルに入社し、数多くの新薬ローンチや製品プロモーション、疾患啓発プロジェクトを手がけるとともに、後進ライターの育成に尽力。2021年に代表取締役社長に就任後、ビジネス開発室を設立し、製薬業界におけるAI活用やDX支援を推進。これまでに幅広い疾患領域・診療科のプロジェクトに携わり、医療者との信頼関係を構築していくことに注力。業界の変革を実現するため、挑戦を続けている。最近では第39回人工知能学会全国大会において採択論文の主執筆者として学会発表を行う。

-

博報堂メディカル ビジネス開発室 室長

ビジネスアーキテクト2005年、弘前大学大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻修士課程を修了。内資系製薬会社、エムスリー株式会社を経て2015年に博報堂メディカルに入社。

メディカルプロモーション、DXコンサルティングおよびDXソリューション開発をリード。AI駆動開発による内製AIツールのコーディングと社内導入を進め、ビジネスモデルの再定義と新たな収益基盤の構築に取り組んでいる。プロジェクトマネージャーとして「AIメディカルチェッカー」(特許取得済)の開発を担うほか、XR技術を活用した新規サービスも手掛けるなど、先端技術を医療コミュニケーションに応用する取り組みを多角的に推進している。最近では第39回人工知能学会全国大会採択論文の共同執筆者として医療とAIの融合を実現。

-

博報堂DYホールディングス執行役員Chief AI Officer、

Human-Centered AI Institute代表1998年、慶應義塾大学経済学部卒業。外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用した企業支援、産業支援に従事。

東京大学 協創プラットフォーム開発顧問、日本ディープラーニング協会顧問、慶應義塾大学 xDignity (クロスディグニティ)センター アドバイザリーボードメンバー 。

著訳書に『ウェブ大変化パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイトトーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。