視聴者参加型web3キャンペーンによる新たなファンマーケティング―ダイナミックNFTを活用したテレビ番組の体験進化とは

新たなマーケティング施策のひとつとして活用が進むweb3。博報堂ではNFTロイヤルティプラットフォーム「beyondClub」を運営するPONT社とともに、2024年7月にテレビ東京で放送されたドラマ『しょせん他人事ですから』の視聴者参加型web3キャンペーンを実施。ドラマの世界観と連動したロイヤルティプログラムによって、ファンの熱意や“推し”への想いを可視化し、テレビ番組と視聴者をつなぐ新たな可能性を示す一例となりました。

今回のプロジェクトに携わったキーパーソンたちに、視聴者参加型のweb3キャンペーンに取り組む意義や従来のキャンペーンとは異なる付加価値について聞きました。

(写真左から)

大嶋 崇晃

株式会社博報堂 コマースデザイン事業ユニットプロデュース局 アカウントプロデュース一部

原 悠仁氏

株式会社テレビ東京 マーケティング局 プロモーション部

佐野 拓海

株式会社博報堂キースリー 取締役 兼 博報堂 オープンインキュベーション局 チーフプロデューサー

脇山 雄気氏

PONT株式会社 代表取締役

「ドラマ×NFT」の新体験。視聴者参加型web3キャンペーンの仕掛けとは?

── はじめに、皆さまの自己紹介と今回のプロジェクトでの役割についてお聞かせください。

- 大嶋(博報堂)

- 私は2023年4月からweb3を活用した新しい取り組みの企画やビジネス設計に携わっており、主にプロジェクトマネジメントの役割を担っています。

- 佐野(博報堂キースリー)

- 私は元々商品開発やサービス開発など、web3とは関係のない領域でプラニングを行っていました。今はこれまでの経験を活かしつつ、web3などの新しい技術を組み合わせることで、どのような企画が生み出せるのかに強い関心を持ちながら、プロジェクトに関わっています。

- 脇山(PONT)

- 私はNFTを活用したロイヤルティプログラムを中心に、企業がニーズや目的に応じて簡単にNFTなどのweb3技術を活用した企画を実装できるプラットフォームを提供しています。今回のプロジェクトも基本的には開発をメインに担当させていただきました。

- 原(テレビ東京)

- 私は普段はテレビドラマや出資している映画案件、バラエティ番組の宣伝業務を担当しています。

── 2024年7月より実施した「視聴者参加型web3キャンペーン」の概要を教えてください。

- 佐野

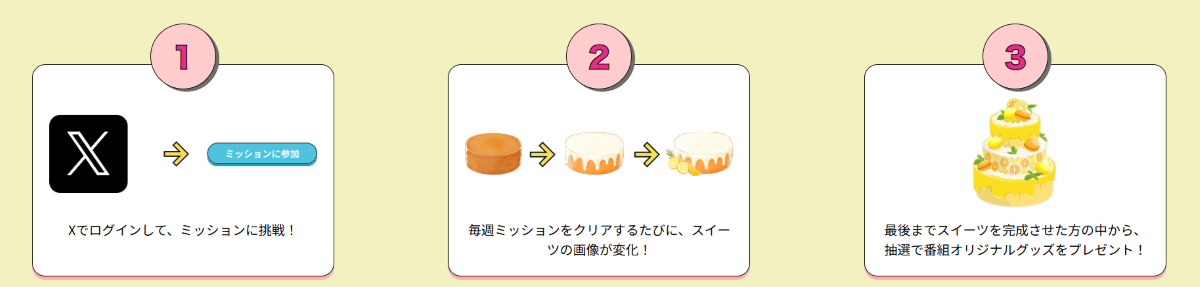

- 毎週金曜夜8時から放送されたテレビ東京のドラマ『しょせん他人事ですから』と連動したweb3ロイヤルティプログラムを実装しました。ドラマの主人公がスイーツをこよなく愛していることから、「視聴者と一緒にデジタル上でスイーツを作り上げる仕組み」を考えました。

毎週ドラマを視聴し、ミッションに参加することでスイーツが少しずつ完成していき、最終的には豪華な巨大スイーツが出来上がる流れとなっています。そして、デジタル上で作られたスイーツをリアルでも再現し、実際にドラマ出演者に差し入れするという、デジタルからリアルへとつながる体験を生み出しました。

参照:博報堂キースリー、beyondClubと共同でテレ東のドラマ8「しょせん他人事ですから~とある弁護士の本音の仕事~」の視聴者参加型のweb3キャンペーンを実装

企画を考える際に意識したのは「推し活」の要素です。私もドラマが大好きなのですが、例えば好きなアイドルやタレントが出演しているクランクアップの映像などを見たときに、「お疲れ様!」という気持ちを込めて差し入れしたいというファンのニーズがあるのではないかと感じていました。そうした推しへの想いを形にするためにも、従来のような一方的にプレゼントを受け取るキャンペーンではなく、視聴者やファンが参加できる仕組みを取り入れることで、より一体感のある企画が実現できるのではないかと思ったのです。

- 大嶋

- beyondClubが提供するweb3ロイヤルティプログラムを活用することで、視聴者を巻き込む形の企画を考えていきました。具体的には、参加者が増えるほど出演者に差し入れられるケーキが大きくなったり、手元のダイナミックNFT(※)が変化していく仕組みを導入しました。

(※)発行後も時間の経過や特定の条件に合わせてNFTの見た目や機能を変化させることができる、動的に変化するNFTのこと。

一過性のキャンペーンではなく、熱量の高い“ファンダム”の形成を目指した

── なぜ、web3技術を活用したキャンペーンを実施するに至ったのでしょうか。

- 大嶋

- テレビ東京は多くのIPを保有しており、推し活文脈でのIP活用とweb3の親和性が非常に高いと考えていたからです。その後、何度も議論を重ねるうちに、個別番組ごとのファンマーケティングやロイヤルティ向上施策にリソース不足の課題があることが判明したのです。そこで、web3を活用したロイヤルティプログラムの構築により、番組間の相互送客やスポンサーを巻き込んだ施策を実現し、従来の施策よりも工数やコストを抑えつつ、効果的なファンマーケティングを目指すweb3キャンペーンが具体化していきました。

- 原

- 佐野さんのお話の中で「推し活」という言葉がありましたが、まさに今回の企画では「テレビの視聴者がドラマを“推しやすい”(応援しやすい)仕組みを取り入れたい」という考えがありました。かつては、テレビドラマの評価指標として視聴率が用いられていましたが、現在では配信サービスの普及による視聴方法の多様化とともに番組の価値基準も変わってきています。そのため、単なるリアルタイムの視聴だけでなく、番組を応援し続けてくれる“ファンダム”の形成や、何度も繰り返し視聴される仕組みを作ることが重要になっています。

最近では一度ドラマが放送されたら終わりではなく、その後のグッズ展開や映画化などさまざまな形でコンテンツを広げていくケースも増えています。こうしたメディアの多角化に対応し、視聴者を熱量の高い「ファン」として育てていくことに重点を置きたかったんですね。このような背景があるなかで、今回の企画をご提案いただいて、「コアなファンの熱量を高める」という狙いが私たちの考えとも非常にマッチしていると感じ、web3キャンペーンを実施する運びになったのです。

どんなエンタメにおいても、自分が参加したり、愛着を持ったりしたものは簡単には手放せないという感覚があると思います。今回の企画は視聴者が応援し、その想いが最終的に出演者の手元に届くという体験に価値を持たせることで、作品を継続的に視聴してくれる人が増えるのではないかと考えました。

── サービスの設計や開発で意識したポイントを教えてください。

- 脇山

- 大きく2つのポイントを意識しました。

1つ目は、視聴者の継続的な参加を促す仕組みです。毎週エピソードが公開されるタイミングで新たなミッションが追加され、それをクリアすることでスイーツの絵柄を模したNFTが変化していく、ストーリー性のある構造を軸に据えました。さらに、友達招待やSNS投稿によるポイント獲得など、放送日以外も番組に関与できるような工夫も凝らしました。また、放送当日にミッションが開放された時には、「先着〇〇名はポイント倍率アップ」のインセンティブを用意することで、リアルタイム視聴を促しました。ドラマをリアルタイムで視聴し、そのままミッションを達成する動機を強化しつつ、放送がない日でも視聴者がSNSで番組について発信し続けるような導線を意識したのです。

2つ目は、Xのログインだけで簡単に始められるよう設計するなど、web3やNFTに馴染みのない視聴者でもスムーズに参加できるようにしたことです。NFTを意識せずとも、普通にミッションをクリアしながらポイントを貯め、友達を招待しながら進めていけるような、直感的なユーザー体験を重視しました。

推し活の要素を取り入れ、「視聴熱」を可視化する体験を設計

──今回のドラマに限らず、番組制作側として抱えていた課題はなんでしょうか。

- 原

- やはり、継続的な視聴を維持するのが非常に難しくなっていることが挙げられます。視聴者に「面白そう」と感じてもらうには、SNSで“タイミングよく“盛り上がりを見せ、話題性を作ることが必要です。そのため、視聴者がSNSで盛り上がるタイミングで投稿しやすくするために、ポイントやインセンティブを提供する仕組みを取り入れたのが、今回の企画の一つの意図となっています。

- 佐野

- リアルタイム視聴と継続視聴の難しさという課題感を踏まえたうえで、「毎週楽しみにしてもらえる体験をどう作るか」という点を試行錯誤しました。さらにNFTに対して難しそうという印象を持たれることがないように、誰でも楽しめる要素を盛り込みたいと考えたんです。その点、ケーキがどんどん進化していく姿を視覚的に表現することで、キャンペーン参加者にも楽しさを提供できるのは大きなポイントだと思いました。さらに視聴率だけでなく、参加人数が増えることでケーキが大きくなっていく“視聴熱”の可視化に注力しました。この視聴熱がないと、波及効果も生まれにくいと考えています。そのため、最初のミッションはXでポストするだけでクリアできるという、シンプルさと参加のしやすさを重視した内容にしたのです。

高い継続率を実現した視聴者参加型web3キャンペーンの可能性と未来

── 今回のキャンペーンを振り返って、視聴者や番組スタッフからはどのような反響がありましたか?

- 大嶋

- ミッション自体は1万5,000回以上実施されており、参加者も平均7回から8回ほど挑戦していただいていました。特に印象的だったのは、1回でもミッションを始めた方の50%以上が最後まで完了したという継続率の高さでした。この数字は、Web上の他のキャンペーンと比較してもかなり高い割合となっています。結果として、視聴熱の高いコアユーザーをうまく集め、その熱を可視化することができました。

- 原

- キャンペーン参加者の半分が継続的に参加してくれるというのはかなり高い数字だと思います。通常こういったキャンペーンでは、参加率が2~3割程度になることが多いですが、これほど高い継続率を得られたことは、非常に成果として大きかったですね。SNS上でも、作品だけでなくプロモーション自体を楽しんでくれているコメントも多く、ファンが今回の取り組みを高く評価してくれたのは非常に嬉しく思っています。

- 佐野

- キャンペーン期間中に約1万8,000件のハッシュタグ投稿が生まれたのも特徴的でした。参加者からは「キャンペーンの内容が面白かった」「ドラマとキャンペーンの体験を楽しめた」といった声が多く寄せられるなど、キャンペーンと番組制作がうまく連動して、効果的に成果を上げられたと実感しています。また、参加者の中で約700人が友達紹介を受けて参加してくれ、なかには1人が最大で31人を招待したケースもありました。

一方で、参加のハードルをできる限り下げたつもりでしたが、ログインやNFTの取得といった初期のフローに関してUI/UXの部分で一定の離脱が見られたのが課題でした。今後はログイン方法の多様化やUI/UXの改善を行っていくことで、もっと参加者数を増やせる余地があると感じています。

── 最後に今後の展望についてお聞かせください。

- 原

- 今回の試みはあくまでトライアルとして行いました。放送期間は約2ヶ月、ワンクールのドラマで実施したわけですが、バラエティ番組のような長期的な番組で実施すれば、さらに良い結果が得られるかもしれません。今はリアルタイム視聴だけでなく、配信で視聴する方法も増えており、こういったキャンペーンをきっかけに番組に対する熱量が高い視聴者層を増やし、継続的に育てることができれば、映画制作やグッズ展開、イベント開催など、番組から派生する新しい可能性も広がっていくでしょう。

今回のように視聴熱を可視化できることで、「この番組にはこんなファンがついている」と企業に伝えやすくなり、スポンサーシップや提携も成立しやすくなると思います。

- 佐野

- また、web3ならドラマ終了後もキャンペーンを継続することが可能なので、作品の余韻を残しつつ、ファンの関心を持続させる仕組みを構築できます。キャンペーンを続けることで「次回作を期待する」といったファンの声を自然と集め、ファンダムの維持・拡大につながり、ファンとの長期的な関係を築くことができるでしょう。今回はまだトライアル段階ですが、最終的にはもっと視聴者参加型のドラマや番組にしていくことが理想です。もっと視聴者が番組の制作に参加したり、競い合ったりできるような企画を考え、視聴者と共創していくことで、さらに楽しさや熱量を高めていけると考えています。

- 脇山

- 今回の番組を通じて視聴者の関心度やエンゲージメントを可視化できたことは大きな成果だと感じています。また、web3の強みは単なる番組単体の活用にとどまらず、インタラクティブ性を活かした番組展開や、企業・スポンサーを巻き込んだ新たな可能性にあると考えています。一方でWeb3の導入にはカスタマイズ開発が必要なため、手軽に始めるのが難しいという課題もあります。そこで将来的には、統一されたダッシュボードで番組ごとにコンテンツを管理・運用することで、今よりも手間やコストを削減し各番組担当者がスムーズに活用できるようにしていきたいと考えています。

- 大嶋

- 今回の取り組みを通じて、ファンの熱量の可視化やロイヤルティ向上が、NFTやweb3を活用することで実現可能であることが証明できたと考えています。

次のステップとしては、長期間放送される番組での実施や、スポンサーを巻き込んだ送客施策を試していきたいと思っています。具体的には、番組ごとにNFTを活用したロイヤルティプログラムを構築し、それぞれで独自のインセンティブを設定することで、例えば『しょせん他人事ですから』を視聴した人が、他の番組を視聴することでポイントやNFTを獲得できるような仕組みを作ることが可能になります。興味関心や行動データを可視化することでユーザーに最適な番組をレコメンドすることもできるようになり、新しいカタチのファンマーケティングの実践につながると思っています。

この記事はいかがでしたか?

-

原 悠仁氏株式会社テレビ東京 マーケティング局 プロモーション部印刷会社での営業職を経て、2016年より映画宣伝会社にてパブリシティ担当~宣伝プロデューサーとして映画・配信作品の宣伝に従事。2024年にテレビ東京入社、現職。

原 悠仁氏株式会社テレビ東京 マーケティング局 プロモーション部印刷会社での営業職を経て、2016年より映画宣伝会社にてパブリシティ担当~宣伝プロデューサーとして映画・配信作品の宣伝に従事。2024年にテレビ東京入社、現職。

-

脇山 雄気氏PONT株式会社 代表取締役2018年東京大学卒。大学在学中からNST Picturesでフィリピンを中心に東南アジアでWebやアプリの新規事業開発を行う。

脇山 雄気氏PONT株式会社 代表取締役2018年東京大学卒。大学在学中からNST Picturesでフィリピンを中心に東南アジアでWebやアプリの新規事業開発を行う。

2021年PONT株式会社設立。2022年クリエイター事業売却。

2022年海外メディアDAOの日本支部、Bankless Japan創立。ETH Global Bangkok、Monad Madnessなど受賞多数。

-

株式会社博報堂 コマースデザイン事業ユニットプロデュース局 アカウントプロデュース一部2016年に博報堂入社。消費財やダイレクト系クライアントの営業職としてアカウントプランニングに従事したのち、2023年より現職。コマースおよびCRM領域のプロデューサーとして多様なプロジェクトをリードしつつ、特にweb3をはじめとした先端テクノロジー領域のプロジェクトにて専門性を発揮。

-

博報堂キースリー 取締役 兼 博報堂 オープンインキュベーション局 チーフプロデューサー主に生活者リサーチ、新規事業開発、新商品開発、ブランディング、サービスデザインなどの業務に従事。著書『DNVB生活者の義憤から生まれるブランド』。