顧客の「アンバサダー化」を目指す新しいCRMモデル──大広〈CRMサクセスマップ〉

既存顧客の「ロイヤルカスタマー化」を目指すCRMの取り組みが盛んになっています。以前から企業のCRMの活動を支援してきた大広は、CRMの全体像を直感的に把握できる〈CRMサクセスマップ〉を開発し、企業のCRMの取り組みを支援する活動を強化しています。〈CRMサクセスマップ〉の概要と、「ロイヤルカスタマー化」の先の「アンバサダー化」を目指す新しいCRMの考え方について、大広の折橋雄一と、パートナー企業クロスエムの中村光輝氏に話を聞きました。

折橋 雄一

大広 ビジネス戦略本部 広報局 COCAMP編集部 チーフディレクター

中村 光輝氏

クロスエム 代表取締役

CRMに注目が集まる理由とは

──はじめに、昨今のCRMの動向についてお聞かせください。

- 折橋

- この10年ほどの間に、CRMに取り組む企業は確実に増えました。以前は、売り上げを上げるための最優先の施策は新規顧客獲得でしたが、人口減少が続いている日本では、新しい顧客を効率よく獲得することが年々難しくなっています。そこで、一度商品を購入したり、サービスを利用したりしたことがある既存顧客をリピーター、さらにはロイヤルカスタマーにする方法論に注目が集まるようになりました。それがすなわちCRMです。

──CRMへの取り組みは、業種業態を問わず広がっているのでしょうか。

- 折橋

- 先んじて取り組みを始めたのは通販などのダイレクトマーケティング系企業でした。

CRMには顧客データが必須なので、直接的な顧客接点があり、そこからデータを得られる企業はCRMを行っていました。しかし最近では、消費財メーカーなど間接流通で商品を販売している企業も、キャンペーンやアプリなどを通じて生活者の情報を獲得してCRMに取り組むようになっています。CRMはあらゆるカテゴリーに拡大していると言っていいと思います。

──CRMとデータの関係についてご説明いただけますか。

- 中村

- CRMには、個々の顧客のデモグラフィックデータや購買履歴データの活用が必須です。顧客データを分析し、現在の顧客の「構造」を整理したうえで、打つべき施策を考えるのがCRMの基本です。

最近では、顧客のインサイトに関わる定性的なデータも重視されるようになっています。リピーターとなっている顧客は、なぜこの商品を買い続けているのか。一度しか購入していない顧客は、なぜ二度目の購買に至っていないのか──。そういったデータです。

──顧客データを豊富に蓄積している企業とそうではない企業があると思います。

- 折橋

- CDP(カスタマーデータプラットフォーム)などを整備して、豊富な顧客データを所有している場合は、そのデータを分析することが最初の取り組みとなります。一方、データがない場合は、データ取得から始める必要があります。

- 中村

- データが潤沢にある場合でも、それが統合されていなかったり、活用できる形に整理されていなかったりすることが少なくありません。データをCRMに有効に活用する道筋をつくるお手伝いをすることが、CRMを支援する私たちの大きな役割であると考えています。

ロイヤルカスタマーの上位概念としてのアンバサダー

──企業が抱えているCRMの課題にはどのようなものがありますか。

- 折橋

- さまざまな課題がありますね。一度商品を購入してくれた顧客のF2(2回目の購入。Fはフリークエンシーの意)転換に苦労されている企業がある一方で、自社にとっての「ロイヤル顧客」とはどのような人たちかという定義ができないといったケースもあります。

- 中村

- CRMという言葉は知っているが、何をすればいいかがわからない。そんな声もよくお聞きしますね。そういう場合は、クライアントのビジネスモデルに合わせて、最適なCRMの方法論を一緒に考えていくことが必要になります。

──企業のCRMの課題を解決するために、大広はどのような取り組みを進めてきたのでしょうか。

- 折橋

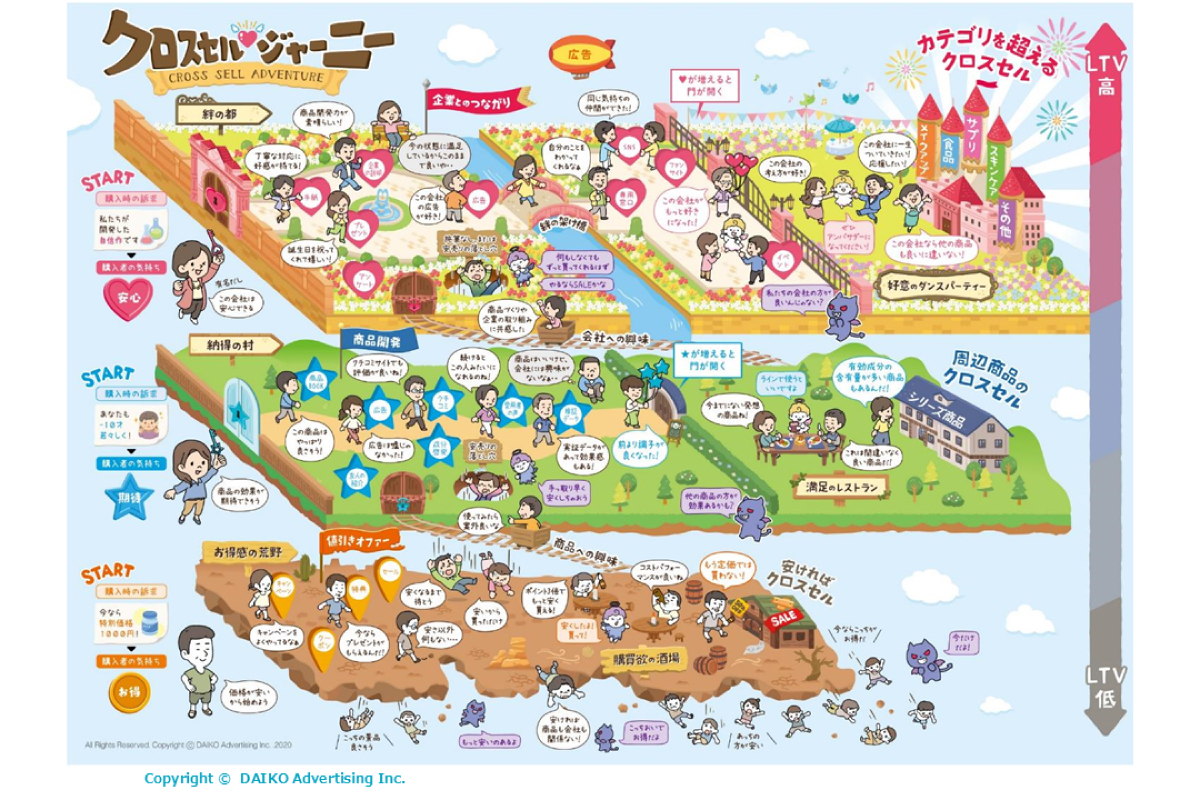

- いくつかのCRMモデルの開発に取り組んできました。はじめに開発したのは、通販市場の二大カテゴリーである健康食品とスキンケア商品に特化したCRMモデルです。その後、ロイヤル顧客育成にフォーカスした〈ロイヤルカスタマーマップ〉をつくりました。さらに、クロスセルを促進するための〈クロスセルカスタマージャーニーマップ〉も開発しています。

その後、「アンバサダー」という存在に着目した〈アンバサダーハリケーンモデル〉をつくりました。CRMのゴールは一般に、顧客のロイヤルカスタマー化であると考えられています。LTV(生涯顧客価値)の高い顧客を増やすということです。しかし私たちは、さらにその上位の顧客がいると考えました。それがアンバサダーです。

アンバサダーとは、商品を長期間にわたってたくさん買ってくれるだけでなく、ほかの顧客に商品のよさやブランドの価値を伝えてくれる人たちのことです。自らアンバサダーとなって、口コミを発信したり、友だちを紹介してくれたりしますので、企業活動に貢献してくれるのです。そういう人たちをいかに育成するかを研究して開発したのが〈アンバサダーハリケーンモデル〉です。

──アンバサダーはインフルエンサーとは異なるのですか。

- 中村

- 私たちが考えるアンバサダーとは、いわば「オーガニックなインフルエンサー」のことです。デジタルマーケティングでは、インフルエンサーに依頼して商品の情報を拡散してもらう手法がしばしば用いられます。そういった方法ももちろん有効ですが、単発の取り組みで終わってしまうことが少なくありません。一方、自らの意志でアンバサダーとなってくれた人たちは、SNSなどで継続的に商品の情報を広めてくれます。また、商品や企業への愛着があるので、拡散する際の言葉にもより説得力があります。そういった人たちを増やしていくことがCRMの大きな目標になると私たちは考えています。

「城下町」をモチーフにCRMの全体像を提示する

──〈アンバサダーハリケーンモデル〉に続いて開発したのが〈CRMサクセスマップ〉ですね。開発の経緯をお聞かせください。

- 折橋

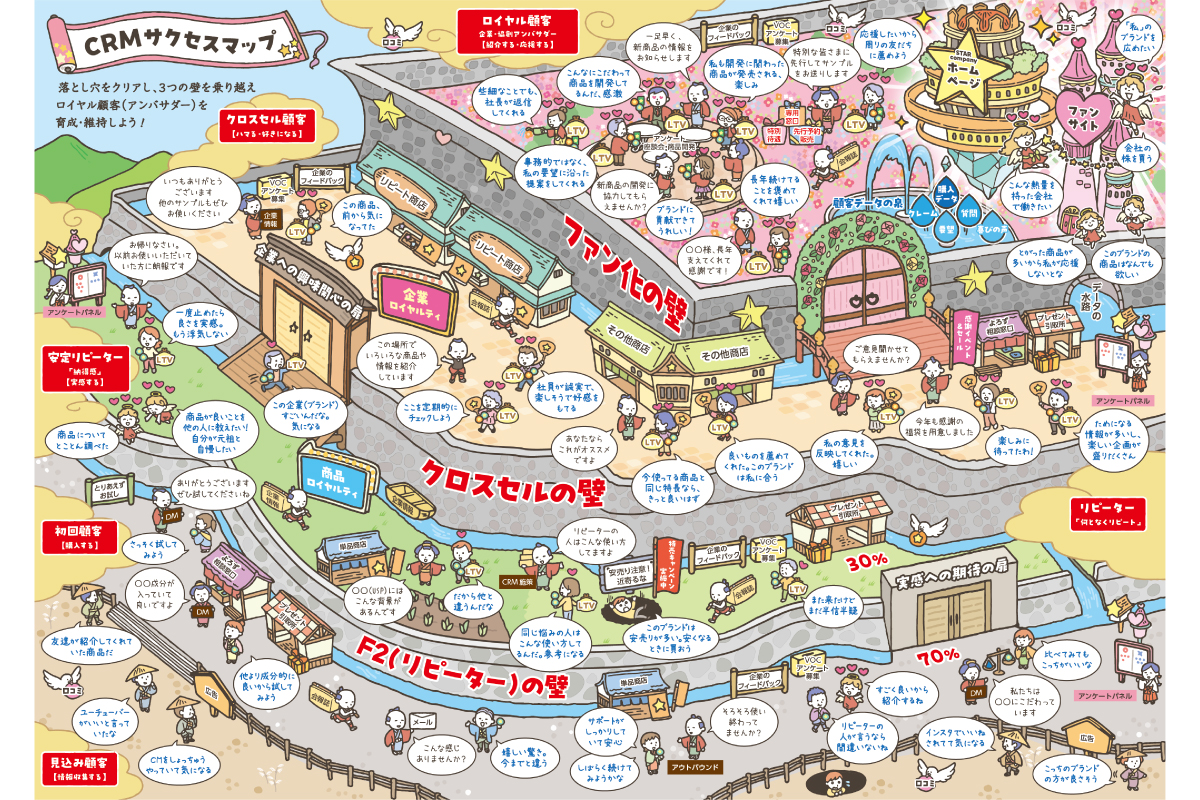

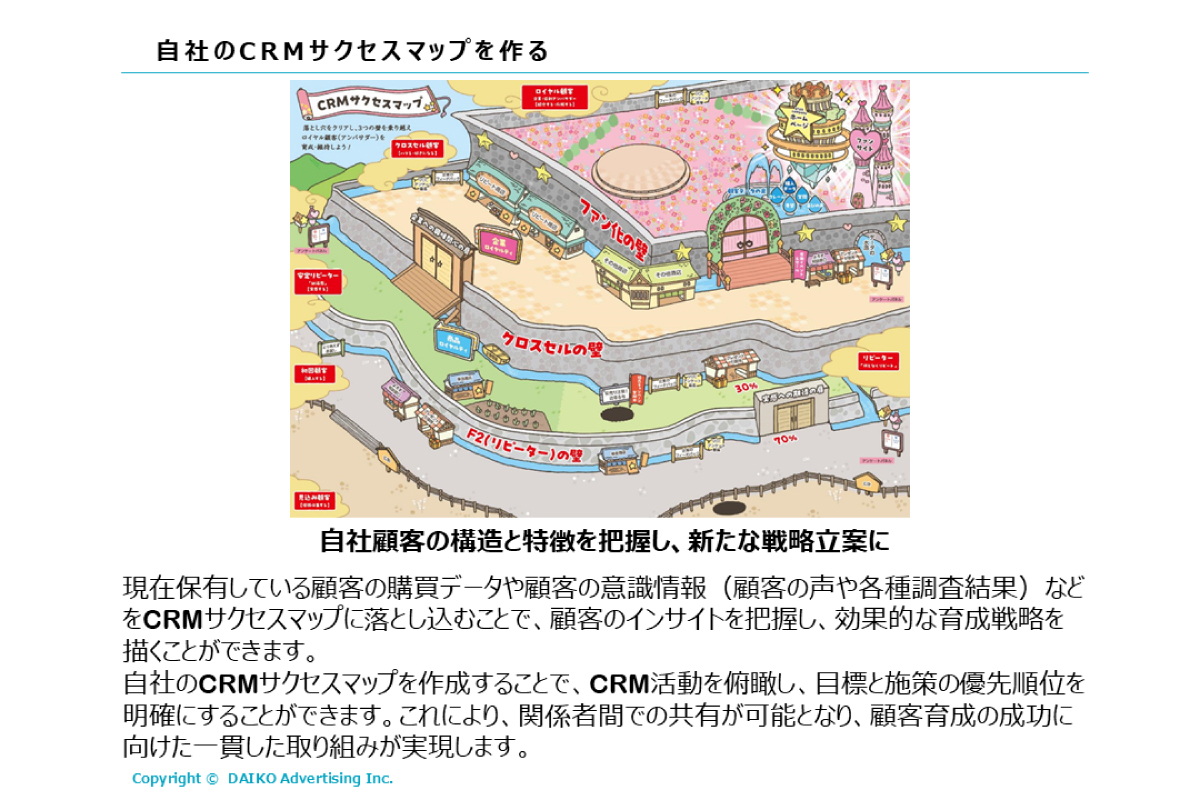

- これまでつくってきたCRMモデルを並べてみたときに、CRMの全体像を示すものを作るべきだと感じました。実は、一般的にもCRMの全体像を分かりやすく示したものは案外ないのです。CRMの活動全体を俯瞰し、入口から目指すべきゴールまでをひと目で把握できるツールをつくることができないだろうか。そんな発想から生まれたのが〈CRMサクセスマップ〉です。

──一枚のイラストにしたことで、まさにひと目で俯瞰できるようになっています。

- 折橋

- いわゆるインフォグラフィックと呼ばれる手法です。テキストやグラフで長々と説明するのでは、CRMの全体像を直感的に把握していただくことはできません。一枚の絵の中にメタファーを使って必要な情報を配置することで、できる限りわかりやすいツールにすることを目指しました。

──「城下町」をモチーフにした理由もお聞かせください。

- 折橋

- それも、CRMの流れをスムーズに理解していただくためのアイデアです。お城とその周りに存在する城下町は、企業の経済圏をあらわしています。そこに人が集まって、街が繁栄していくことが、企業の発展を意味します。

城の中はやや複雑な構造になっていて、城の奥に上っていくにはジグザグのルートを進まなければなりません。多くの城は、外敵から攻められないようにこのような構造になっています。これは、CRMの取り組みは決してストレートな活動ではないことの表現になっています。顧客がロイヤルカスタマーになり、アンバサダーになっていくには紆余曲折があるということをメタファーで示しています。

──マップにおける顧客の動線をご説明いただけますか。

- 折橋

- このマップでは、顧客を旅人になぞらえています。外からやってきた旅人は、伝書鳩からの口コミ情報や、城下町の名物品を掲示した広告などをきっかけに城下町に入ります。これが、見込み顧客が顧客になるフェーズです。

その先には3つの「壁」があります。「F2(リピーター)の壁」「クロスセルの壁」「ファン化の壁」です。顧客がそれぞれの壁の扉を開けて進んでいくと、最後にお城の中にたどり着くことになります。企業そのものというイメージです。そこには天守閣のように「ホームページの塔」と「ファンサイトの塔」があります。

ほとんどの企業はホームページをつくっていて、そこで情報発信をしています。しかし私たちは、CRMにはファンサイトも必須であると考えています。ロイヤルカスタマーと双方向のコミュニケーションをする場となるのがファンサイトだからです。そこで新商品への意見を聞いたり、新パッケージへのアイデアを募ったりする共創活動を行うことで、ロイヤルカスタマーをアンバサダーに育成することができます。「ファンサイトの塔」に上ってもらい、アンバサダーになってもらうこと。それがこのモデルのゴールとなります。

──3つの壁のうち、越えるのが最も難しいのはどの壁ですか。

- 折橋

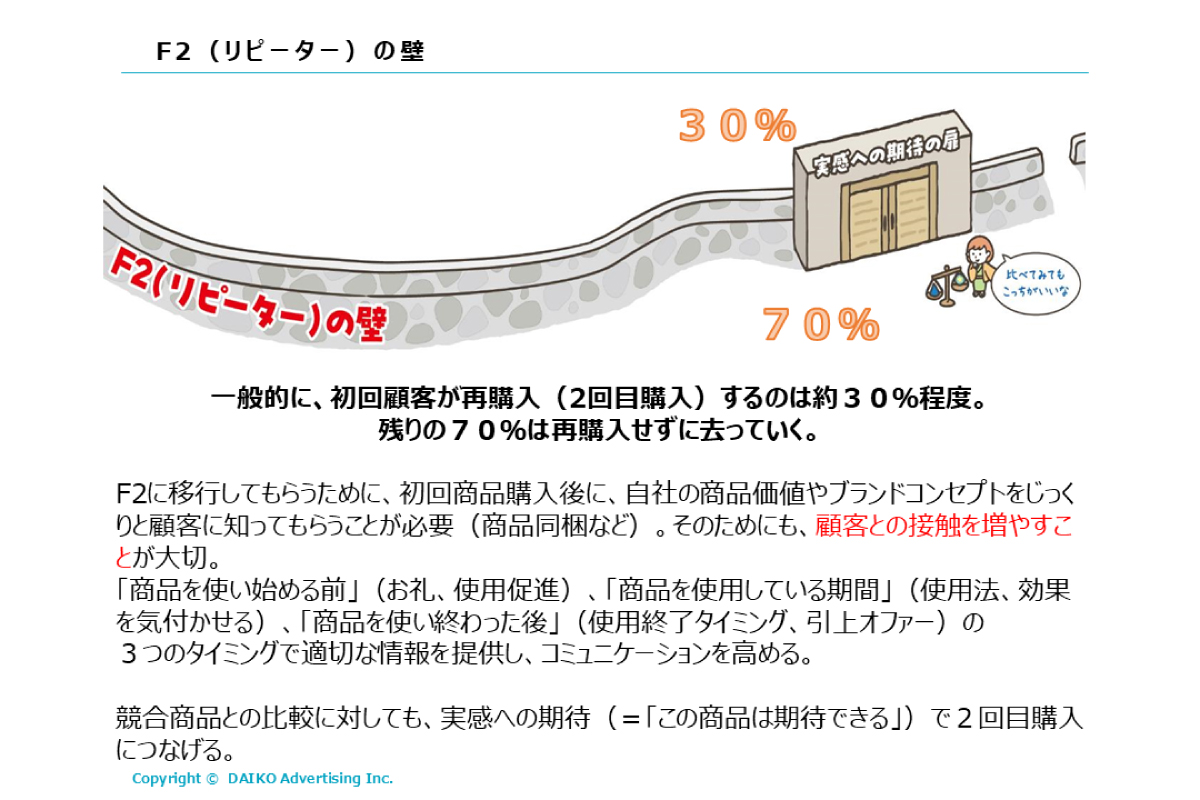

- それぞれに難しさがありますが、「F2(リピーター)の壁」は難関と言えます。一般に、商品の初回購入者が2回目の購入に進む割合は30%程度と言われています。このパーセンテージを上げる ことができれば、「クロスセルの壁」「ファン化の壁」へと進む人の母数が増えます。まずは、「F2(リピーター)の壁」を越える人をいかに増やすかが勝負となります。

──「ファン化の壁」を越えたあとにも広いスペースがありますね。

- 中村

- 顧客がロイヤルカスタマーになったあとにもやるべきことがたくさんあることを表現しています。長くロイヤルカスタマーであり続けてもらうためのコミュニケーションや、そこからさらに「ファンサイトの塔」に上ってアンバサダーになってもらうための働きかけをこのスペースで行うというイメージです。

- 折橋

- アンバサダーになってもらうには、さまざまなCX(顧客体験)を提供することが必要です。CXを通じて「この企業を応援したい」というマインドを育んでもらうことが、口コミや友だち紹介につながるからです。さらにそのアンバサダーが、究極的には社員と一体化したような存在になっていくのが、私たちが考える理想の形です。

それぞれの「壁」を越えるためのセオリー

──顧客に「F2(リピーター)の壁」を越えてもらうためのセオリーをお聞かせいただけますか。

- 折橋

- 顧客との丁寧なコミュニケーションを行うこと。それが1つのセオリーです。例えば通販の場合、商品の同梱物で購入してくれたことに対するお礼だけでなく、商品を使ってもらうことを促すメッセージを伝えることが有効です。実は案外、買った商品をすぐ開封しないで放置してしまう人が一定数いるんです。だからすぐ使ってくださいというメッセージを出すことは重要です。さらに、商品を使用する過程でメール等のアプローチによるケアをしたり、消耗品であれば使い終わる頃に再購入のアナウンスをしたりする方法が考えられます。

- 中村

- 商品の「使用前」「使用中」「使用後」のそれぞれで適切なアプローチをしていくことで、リピートにつながる確率は高まります。例えば、初めて商品を買った顧客に長々としたメッセージを送るのは逆効果です。一方、使用中や使用後のコミュニケーションはできるだけ具体的なものが望ましいと言えます。情報をセグメントし、各々の顧客の状況に合わせて最適なメッセージを送ることで、顧客は「F2(リピーター)の壁」を越えてくれる。そう私たちは考えています。

- 折橋

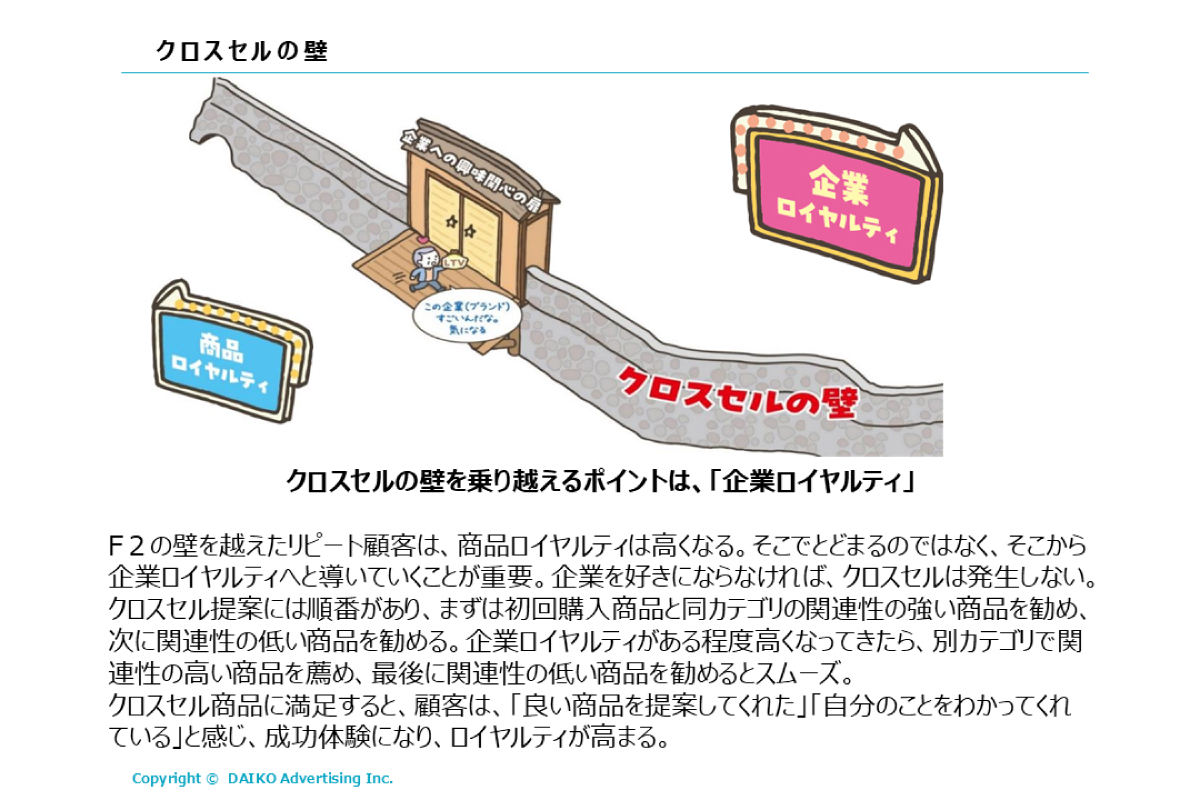

- 次の「クロスセルの壁」を越えてもらうためのセオリーは、「この商品が好き」から「この企業・ブランドが好き」になってもらうための働きかけをすることです。企業・ブランドに関心を持ち、好きになってもらうことができれば、「この企業・ブランドの商品なら、ほかのものも買ってみたい」という気持ちが醸成されます。それがクロスセルにつながるのです。

- 中村

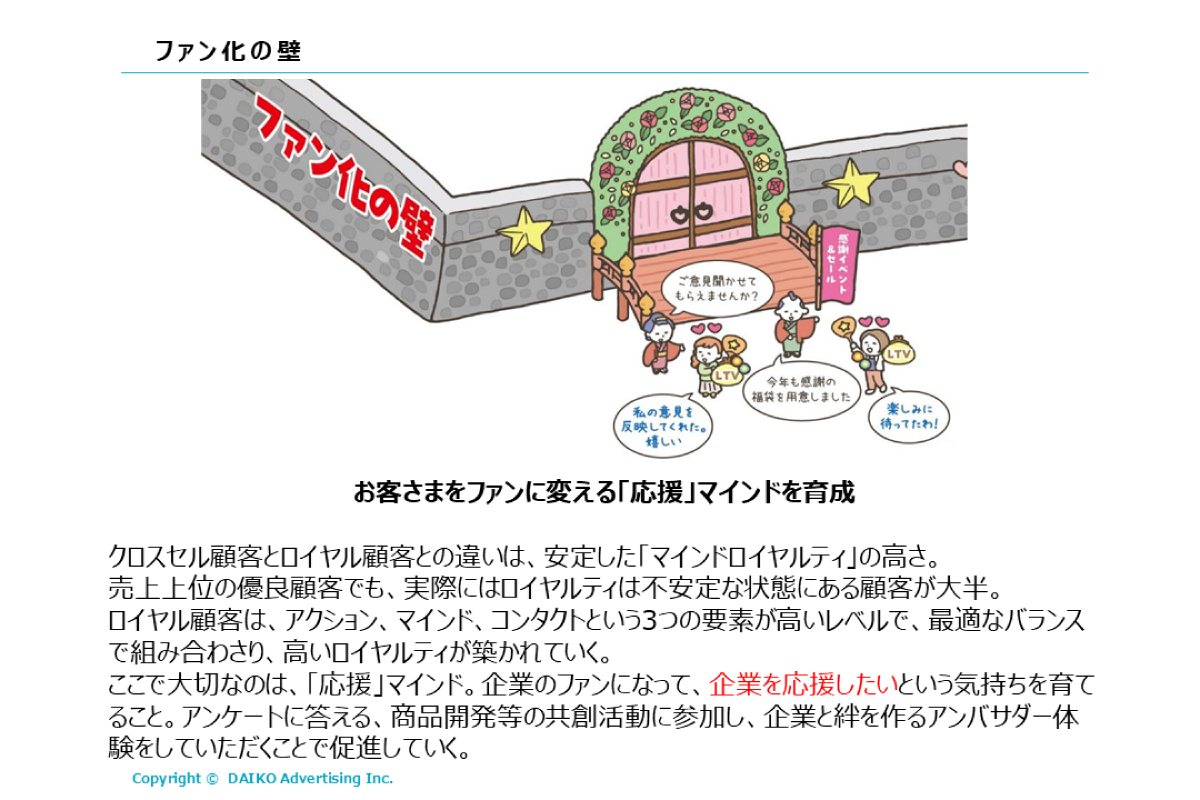

- 「ファン化の壁」を越えてもらうためのセオリーも、その延長線上にあります。「商品を応援する」というマインドを「企業・ブランドを応援する」というマインドに転換し、企業のファンになってもらうことを目指します。そのためには、先ほど話に出たように新商品に対する意見を聞くなど、企業活動に対する顧客の「参加性」を高める双方向のコミュニケーションを行うのが有効です。

──インセンティブを用意する方法も考えられそうです。

- 中村

- インセンティブの提供には慎重でなければなりません。

値引きや割引のオファーをすることで2度、3度と買ってくれる顧客は確かにいますが、そういった人たちは「インセンティブがないと買わない顧客」になってしまう可能性があります。一般に、商品開発に積極的にモニターとして参加してくれる顧客の多くは、謝礼をもらえることではなく、自分が開発に関わった商品が販売されることがモチベーションになっています。インセンティブがなくても自発的に企業を応援してくれる顧客を増やすことを目標にすべきだと思います。

- 折橋

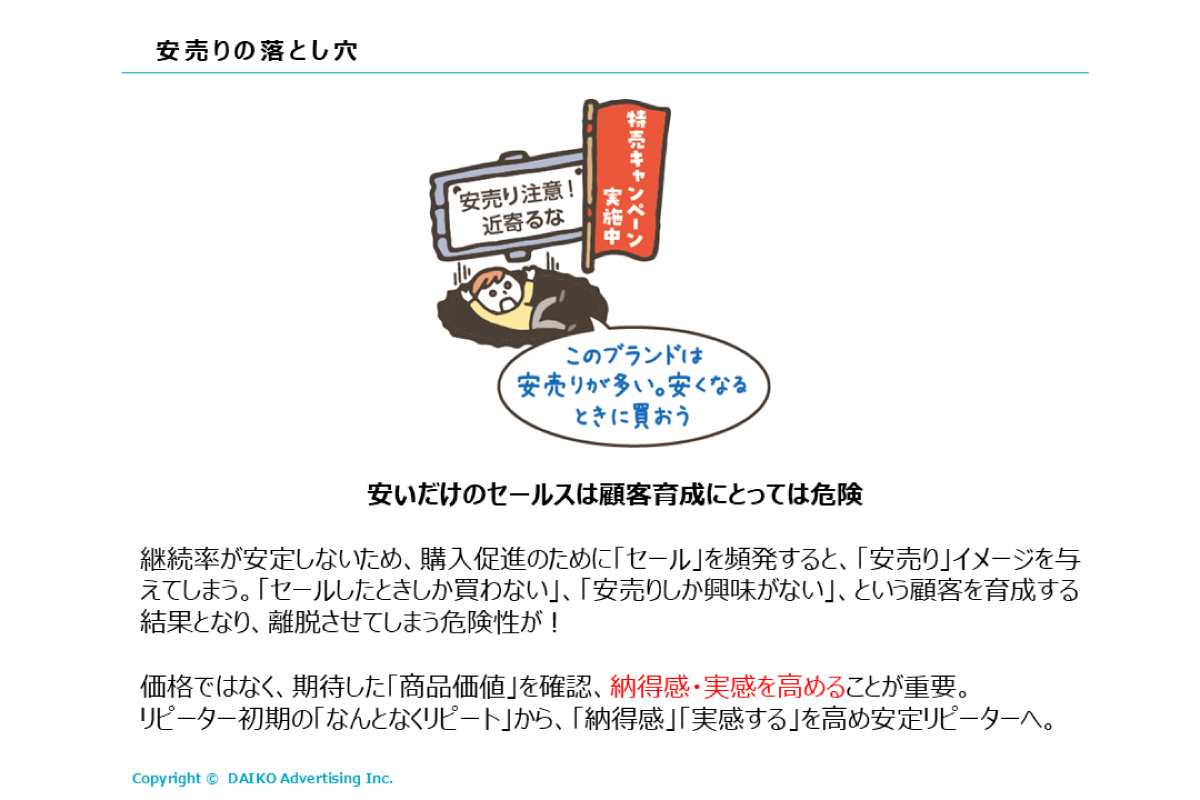

- 〈CRMサクセスマップ〉には、「安売りの落とし穴」というものが存在しています。

過度の値引きセールは、ブランドを棄損し、安い時にしか買わないという顧客を育て、かえって顧客を失うことになる、という危険性があります。CRMにおいて気を付けるべきポイントを示しています。

CRMの現状を把握し、顧客構造を整理するために

──〈CRMサクセスマップ〉を活用した現在の取り組みについてもお聞かせください。

- 折橋

- 今年の1月から、〈CRMサクセスマップ〉を用いたワークショップを開催しています。企業のマーケティングご担当者などに参加いただき、それぞれの顧客実態や、実施しているCRM施策、それに対する顧客インサイトというものを〈CRMサクセスマップ〉にプロットしていただくことで、顧客をセグメントごとに整理したり、これまでやられていなかった施策が何かを確認していただいたりすることが可能になります。

- 中村

- 〈CRMサクセスマップ〉の特徴は、CRM活動を「各論」ではなく、全体像を把握したうでの「トータルな戦略」として捉えることができる点にあります。その点では、現場のマーケティングご担当者だけではなく、経営層や本部長クラスの方々の戦略立案を支援するツールにもなりうると思っています。

また、〈CRMサクセスマップ〉で自社のCRMの状況を把握していただくことで、足りない顧客データが明らかになります。それがDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略の見直しにつながるケースもあります。さらに、このマップをCX設計の指針にすることも可能です。非常に広がりのあるツールであると言っていいと思います。

──今後の見通しを最後にお聞かせください。

- 折橋

- 〈CRMサクセスマップ〉のワークショップをたくさんの企業のご担当者に体験していただくことがまずは重要であると考えています。ワークショップを通じて自社のCRMの課題を発見していただき、その課題解決の施策を私たちがご支援していく。そんな流れをつくっていくのが理想です。

- 中村

- 〈CRMサクセスマップ〉をベースにして、それぞれの企業のCRMサクセスマップをつくっていただくことで、CRMとは何かということを深くご理解いただけるだけでなく、何をすべきかを把握していただくことが可能になります。その取り組みが、本当に効果的なCRMの第一歩になると思います。

- 折橋

- 博報堂DYグループの各社、各ユニットとも連携し、幅広いクライアントのCRM課題解決にぜひ寄与していきたいです。

大広の運営するマーケティングサイトCOCAMPでも、〈CRMサクセスマップ〉の最新情報等について随時公開しておりますのでぜひご確認ください。

この記事はいかがでしたか?

-

大広 ビジネス戦略本部 広報局 COCAMP編集部 チーフディレクター

-

中村 光輝クロスエム 代表取締役

中村 光輝クロスエム 代表取締役