【特別編】『売れている会社に共通する これ買いたい! をつくる20の技術 』出版に寄せて

「売るを買うから考える。」という言葉をスローガンに2003年より活動している博報堂買物研究所(以下、買物研)の取り組みを紹介する本連載。今回は特別編として、2025年4月18日に発売される書籍『売れている会社に共通する これ買いたい! をつくる20の技術 』の執筆メンバーに、買物研が発見した「買いたい!」を生み出す20のコツなど、書籍の読みどころについて話を聞きました。

連載一覧はこちら

(写真左から)

飯島 拓海

博報堂 買物研究所 マーケティングプラニングディレクター

垂水 友紀

博報堂 博報堂買物研究所 所長

瀧本 晃裕

博報堂 買物研究所 マーケティングプラナー

物価高騰の影響で消費意欲はダウントレンドに

- 垂水

- 買物研では2024年4月に「令和の買物欲を刺激する20のツボ」を提唱しました。ECの普及や情報収集手段の変化、SNSの浸透、さらにはコロナ禍による購買行動の変容など生活者の購買行動は大きく様変わりしていますが、この状況をお二人はどのようにとらえていますか?

- 瀧本

- 1つの指標として参考になるのが、博報堂生活総合研究所が毎月発表している「来月の消費予報」というデータです。この調査では、消費意欲が最も高まった状態を100点とし、来月の意欲が何点かを生活者に尋ね、そのスコアを集計して公表しています。このデータを年間で合算し、その年の消費意欲の傾向を分析したところ、2023年から2024年にかけて、消費意欲が大きく落ち込んでいることが明らかになりました。消費意欲は2020年以降、微増傾向にはあったものの、2024年に入ってからは物価高騰の影響で消費意欲が急落し、その下落幅は過去最大規模となりました。さらに、2025年に入っても消費意欲は前年を下回る傾向が続いており、買物研では、この消費意欲のダウントレンドは今後も続く可能性が高いと予測しています。

- 垂水

- 2024年から消費意欲のダウントレンドの傾向になったのはどのような理由があるのでしょうか。

- 飯島

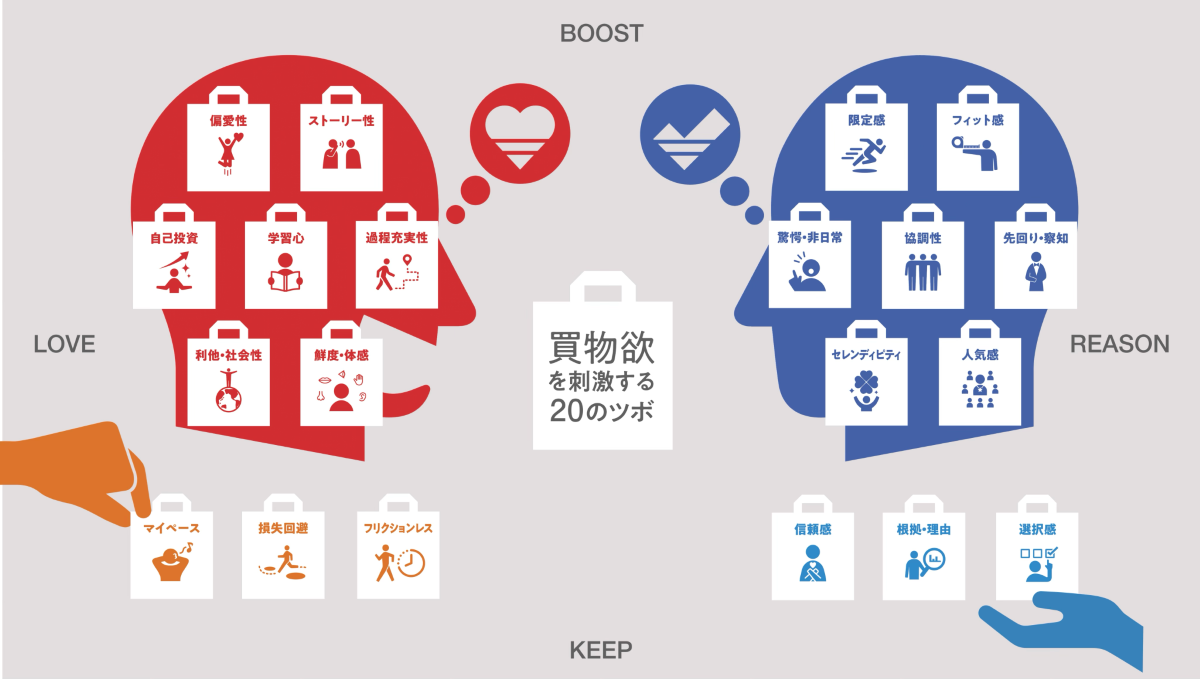

- 特に消費意欲が低迷したのは2024年の6月以降で、この時期に外食を中心に価格の引き上げが相次いだりと、物価高の影響が大きくなったのではと分析しています。生活者の買物欲を引き出すことを体系的に整理した「令和の買物欲を刺激する20のツボ」の中には、買物欲を高める「BOOST」のツボと、買物欲の低下を防いで維持する「KEEP」のツボという2つのアプローチがあります。現在のように消費意欲が下がっている状況では、単にKEEPするだけではなく、積極的に意欲を引き上げるBOOSTのツボがより重要になってくるのではないかと考えています。

- 垂水

- 個人的に、ここ最近で気持ちが上がって買物した経験があれば教えてください。

- 飯島

- いまつけているメガネを買った時ですね。たまたま気になって入ったお店で店員さんがぴったりと合う商品を見つけてくれて、衝動買いしてしまいました。

- 垂水

- それはどういう買物欲が刺激されたと思いますか?

- 飯島

- まさに「先回り察知」というツボかなと思います。お店で視力を測ったところ無意識に目の筋肉を使ってピントを合わせていたことを見抜き、「普段から目に負担がかかっているので、矯正レンズを入れた方がいいですよ」とアドバイスしてくれたんですね。ぴったり合う商品を見つけてくれるだけでなく、自分でも気づいていなかった部分まで先回りして教えてくれることで、購買意欲が高まり、また買いたいと思わせてくれた体験だったなと感じています。

これから重要になる「先回り・察知」と「利他・社会性」のツボ

- 垂水

- 個人的な買物の話をお聞きしましたが、ここからは社会環境の変化も踏まえて、2025年以降により重要になってくる「買物欲のツボ」は何か教えていただければと思います。

- 飯島

- やはり「先回り察知」です。2025年を見据えると、特に団塊世代が75歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」の影響で、社会全体における人手不足の深刻化が大きなトピックになるでしょう。「以前は普通だった接客体験が希少になり、今は特別に感じられる」ようになりました。こうした状況では、ちょっとした良い体験やレコメンドが生活者の購買意欲を引き出す力になっています。先回りして生活者の欲求を察知し、提案することが鍵を握ると考えています。

- 瀧本

- 私が注目しているのは「利他・社会性」という社会的責任のテーマです。国際的な研究組織「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク」(SDSN)が発表する世界各国のSDGsの達成度を評価した「Sustainable Development Report」の2024年版では、日本はSDGs達成度ランキングで167カ国中18位という位置にあります。各国の取り組みの進み具合を、17の目標ごとに「達成済み」「課題が残る」「重要な課題がある」「深刻な課題がある」の4段階で評価した場合、日本は「深刻な課題がある」と評価された項目が5つあり、その一つが「つくる責任、つかう責任」です。帝国データバンクが実施した「SDGsに関する企業の意識調査(2024年)」によると『SDGsに積極的』な企業は調査開始以降で最高水準の54.5%となり、SDGsに取り組む日本企業の数は年々増加しています。

一方、サステナブルな消費行動へのモチベーションは、物価高によって影響を受けていると考えています。

博報堂SXプロフェッショナルズ(旧 博報堂SDGsプロジェクト)が実施した「生活者のサステナブル購買行動調査2024」によると、「買い物の際に社会・環境に与える影響をどの程度意識しているか」をきいた“社会購買実践度”は、平均値が5.12点(10点満点)となり、過去最高値をマークした昨年の5.15点から微減に転じました。一方、社会・環境のためになる行動をどの程度行っているか」をきいた“社会行動実践度”は、昨年の5.15点から5.28点に上昇して、過去最高値となりました。「物価高などの影響で、買い物を通じてよりも、日々の行動の中で社会・環境のためになることをしようとする人が増えた」と推察されています。

- 飯島

- 私もサステナブルなスニーカーを購入した時は、「社会貢献につながるから買った」のではなく「デザインが気に入って買った」という感覚でした。後になって、結果的に環境に配慮されたものを選んで良かったという気持ちになるくらいがちょうどいいのかもしれません。

- 瀧本

- 自分が気に入って買ったものが、結果的に社会のためになっていると知ることで、満足度がさらに高まる。そういった“プラスアルファ”の要素として、サステナブルな視点があるといいのではないでしょうか。

- 垂水

- 生活者の買物欲を考えるうえでは、メインの決め手にはならなくても、「この買物をしてよかった」という満足感を高めるものとして、「サブ的な要素」が今後より重要になっていくでしょう。

ちなみに、私は昨年初めてフードバンクに参加しました。家にあった賞味期限が長い食品を持参し、店舗の回収ボックスに入れ、ついでにスーパーで買物して帰るという流れでした。こういう仕組みがあると、自然と善意の循環が生まれるし、購買行動にもつながると感じましたね。

相乗効果を得るために、買物欲を刺激するツボを複数組み合わせる

- 瀧本

- 今回書籍を出版するにあたって、「令和の買物欲を刺激する20のツボ」について企業の成功事例を取材し、企画の背景にある考え方などを深く伺う機会がありました。そのなかで強く感じたのは、「買物欲は単一の要素だけで刺激されるのではなく、複数の要素が組み合わさることでより高まっていく」ということでした。

1つの要素だけでも効果はありますが、 2つ、3つと掛け合わせることで相乗効果が生まれ、それがヒット商品やロングセラーにつながる というパターンが多く見られました。今回の取材を通して、そのメカニズムが明確になったと感じています。

- 垂水

- 1つのツボだけでも効果はあるものの、複数のツボを掛け合わせることで、より強く買物欲が刺激される ということですね。具体的にどのようなツボの組み合わせがあるのでしょうか?

- 飯島

- 買物欲のツボは感情に訴えて買いたい気持ちを高めるLOVE&BOOST、買いたい気持ちを維持するLOVE&KEEP、理性に訴えて買いたい気持ちを高めるREASON&BOOST、買いたい気持ちを維持するREASON&KEEPの4象限に分けられます。これらを掛け合わせることで、新たな効果が生まれることが見えてきました。

例えば、「納得できる」(REASON&BOOST)だけでは衝動的な買物にはつながりにくいことがあります。そこで、「これ、いいかも」と愛着を持てる要素(LOVE&BOOST)を加えることで、生活者の決断力を高めることができます。

- 瀧本

- 次に、感情に訴えて買いたい気持ちを高めるLOVE&BOOSTと理性に訴えて買いたい気持ちを維持するREASON&KEEPの組み合わせです。ある小売企業が販売するプライベートブランドの商品では、商品開発者の熱意が伝わるストーリーと、販売実績がパッケージに記載されています。商品開発者の熱意を感じ取り、「これ、いいかも」と愛着を感じた上で(LOVE&BOOST)、販売実績から「自信が芽生えて買ってもいい」(REASON&KEEP)と思えることで、購買意欲を高めていると考えられます。

生活者の「買いたい気持ちを下げないこと」も大切な要素

- 飯島

- これまでの話では、物価高騰の影響で消費が減少しているため、買物したい気持ちを高めることに焦点を当てていました。しかし、調査を進めるなかで見えてきたのは「買いたい気持ちを下げないこと」が今の生活者にとって非常に重要だという点です。

選択肢が多すぎて逆に選べなくなっている状況で、生活者の“買物したい”という気持ちを落ち込ませないことが大切だということですね。そこで、買いたい気持ちを下げない視点LOVE & KEEPとREASON& KEEPの2つを重ね合わせるダブルキープの事例を解説していきます。

このパターンでは、理由や根拠を示し、「選択感」を作るだけでなく、サービスを改善してストレスがかからない「フリクションレス」な状態にすることで生活者の買いたい気持ちを維持しやすくなります。辞める理由が見つからないという点ではサブスクサービスにもってこいなツボの掛け合わせです。

例えば会員制のトレーニングジムなどの場合は、「具体的な数字で実績を示す」とか「インストラクターが自信を持って薦めてくれる」などの根拠を示すことが大事になります。ただ、それだけではなく「施設が混んでいて使えなかった」「シャワーが汚れていて嫌な気持ちになる」といったフリクションを避けることも非常に大切です。携帯電話の契約や電気料金、新聞の定期購読なども同様に、「変えるきっかけがないとやめづらい」という認識を持つ人が多いと考えています。企業側としては、いかにフリクションを減らし、ユーザーが安心して続けられる仕組みを作れるかが肝になってくるでしょう。

- 垂水

- 最後に「LOVE & LOVE(ダブルラブ)」の事例にも少し触れたいと思います。

- 飯島

- ダブルラブというのは、LOVE&BOOSTとLOVE&KEEPを組み合わせたものです。愛着が湧いて「買いたくなる」という感情と、楽で快適だから「買ってもいい」と思わせる視点が交わることで、「これなら買ってもいいかも」と感じ、親近感を生み出すことができます。特に、購入頻度が高い商品やサービスに対してダブルラブの効果が顕著に表れるでしょう。

サービスの良し悪しを実感しやすい食品や外食などがその典型で、例えばどちらの商品を買おうか迷ったときに「こっちにしよう」と思いやすくするのがダブルラブの特徴です。

- 垂水

- ある外食チェーンの取り組みでは、既存のテイクアウト商品を“イエナカ”だけではなく、“どこでも気軽に食べられる”ことを伝えるために新たな商品を開発したことで、今までになかった購買需要の喚起につながりました。手軽さや便利さ、美味しさを伝える工夫に加え、シーンを選ばずに食べられるというフリクションレスな体験を作ることでヒット商品にまで成長しました。

書籍『売れている会社に共通する これ買いたい! をつくる20の技術 』では、「令和の買物欲を刺激する20のツボ」をもとに、生活者の購買意欲を刺激するポイントを解説しています。さらに、企業の成功事例を取材し、それぞれのケースについて詳しく紹介しており、実際にどのような施策が効果を上げているのか、マーケティングや販促にどう活かせるのかというリアルな視点でまとめました。

多くの企業の成功事例を調査・取材する中で、「買物欲」というものは単純な購買動機だけでなく、 ストーリー性や体験価値と結びつくことで、より強いものになる ということがあらためて見えてきました。そうした気づきや発見も盛り込んだ書籍になっていますので、ぜひ多くの方に読んでいただければと思います。

『売れている会社に共通する これ買いたい! をつくる20の技術 』

モノが売れにくくなった今の時代に必要なのは何なのか?

「偏愛性」「ストーリー性」「フリクションレス」「学習心」「鮮度・体験」「マイペース」といった、博報堂買物研究所が発見した「買いたい!」を生み出す20のコツを具体的に定義・解説し、サンリオ、ドン・キホーテ、ダイソー、ギンビス、丸亀製麺、チョコザップといった企業の成功事例を交えて、ビジネスに活かす方法を探ります。

https://www.wani.co.jp/event.php?id=8506

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂 買物研究所 所長2016年博報堂中途入社。化粧品、日用品、飲料、健康食品など消費財のマーケティング戦略、商品開発、サービス開発に従事。 2022年より現職。「買物インサイト」を起点に、新しい買物を生み出すソリューションを提案・実行する実践的研究所を運営。

-

博報堂 買物研究所 マーケティングプラニングディレクター2022年博報堂中途入社。買物研究所にて 「買物欲マーケティング」「新購買行動モデルDREAM」「物価高と節約意識」「パーパスと買物」など幅広いテーマの調査研究と発信、ショッパーマーケティング領域のソリューション開発を担う。

-

博報堂 買物研究所 マーケティングプラナー2017年博報堂入社。入社以来一貫してマーケティング部門で幅広い業種のブランドマーケティング戦略立案に従事。2022年より現職。ショッパーインサイト研究及びソリューション開発を担当。