AIの台頭に対し、人間の創造性はどこへ向かうのか? MIT石井教授が語る「造山」思考(後編)

博報堂DYホールディングスは2024年4月、AI(人工知能)に関する先端研究機関「Human-Centered AI Institute」(HCAI Institute)を立ち上げた。

HCAI Instituteは、生活者と社会を支える基盤となる「人間中心のAI」の実現をビジョンとし、AIに関する先端技術研究に加え、国内外のAI専門家や研究者、テクノロジー企業やAIスタートアップなどと連携しながら、博報堂DYグループにおけるAI活用の推進役も担っている。

本格的なスタートを切ったHCAI Instituteを管掌する、博報堂DYホールディングスのCAIO(Chief AI Officer)である森正弥が、AI業界をリードするトップ人材と語り合うシリーズ対談を「Human-Centered AI Insights」と題してお届けする。

第5回は、マサチューセッツ工科大学(MIT)教授、メディアラボ副所長の石井裕氏を迎え、「人間中心のAI」という概念自体に疑問を投げかける視点から対話を展開した。

前編では、「人間中心のAI」という言葉への問いを起点に、テクノロジーの悪用リスクや人間の多面性に目を向けながら、AIが感情領域にまで影響を及ぼし始めている現状を踏まえ、「人間とは何か」を再考する必要性が語られた。

後編では、デジタル情報を物理的に操作する「タンジブルインターフェース」の先駆者である石井氏との対話をさらに深め、「造山思考」と「テレアブセンス」という二つの概念を軸に、AI時代における人間らしい創造性とは何か、そして技術と人間の関係性をどう捉え直すべきかが語られる。

>前編はこちら

問いを立てる力こそが重要

- 森

- 石井先生は「造山思考」という概念を提唱されています。これはAI時代における創造性の本質に迫る視点だと思いますが、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?

- 石井

- 「造山思考」とは、まだ存在しない山を自分で築き、自分で登るという発想です。既存の枠組みを越え、自ら問いを立て、それに向かって進む姿勢です。クリエイティビティの本質は、自分のオリジナルなビジョンを信じて打たれても打たれても突出し続けること(出杭力)、既存の常識や前提を疑い、自分の足で新しい道を切り拓くこと(道程力)にあります。そして最後が、誰も夢見たことのない山を海抜0メートルから築き上げること(造山力)が、求められます。そして私の夢は「造山」を続けて「未踏峰連山」を実現することです。(笑)

多くの人は「サーファー型」で、既にある波に乗るスキルを磨きます。今の AI ブームはまさにそれです。サーフィングも重要ですが、問題は「波がなくなったらどうするか」です。丘に上がった元サーファーになるのか?新しい波を作り出す力、つまり「造山」の力が、人間だけが持ち得る真の創造性だと考えています。 - 森

- その考え方は我々の「別解」という発想に通じるものがあります。「正解」ではなく「アナザーアンサー」を探すという姿勢です。

- 石井

- 「別解」ではなく「別の問い」を立てる方が重要です。答えではなく問いにこそ創造の種があります。本質的な問いを立てられなければ、価値のある解決策も見えてきません。戦争の悲劇も、正しい問いを立てる勇気がなかったことに起因する部分があります。

- 森

- AIが大量のデータからパターンを導き出せても、“問い”を生み出す主体は人間ですね。

- 石井

- その通りです。独自のビジョンや信念を持つからこそ、AIとの協働で新しい山を築ける。人は孤独であり、しかし孤独だからこそ問い投げかけ、その問いに答える努力の中で、創造に向かうのです。

- 森

- AIの開発自体にも創造性の要素がありますね。例えばOpenAIは単に従来のディープラーニングを用いたモデル開発のアプローチを追求しただけではなく、独自の方法論を確立しました。技術だけでなく、人文系、心理学、法律の専門家を集めてチームを作り、RLHF(人間のフィードバックによる強化学習)によって生成AI・LLMの精度を高めることを実現したのです。

- 石井

- 興味深い例ですね。これは単にテクノロジーだけでなく、社会科学的な視点も取り入れた創造の形と言えるでしょう。技術だけでなく、多様な視点を取り入れることで画期的な製品を生み出しています。真のイノベーションはそうした分野横断的なアプローチから生まれるものです。

- 森

- 石井先生の「造山思考」は、私たちが目指す方向性とも重なります。単に既存の枠組みの中で効率化を図るのではなく、新たな価値創造の可能性を探るアプローチですね。

- 石井

- 創造とは本来、リスクを伴うものです。失敗する可能性も高い。しかし、それでも挑戦することに意味があります。私自身、研究者として「出る杭」であり続けることを意識してきました。「オリジナリティ」・「独創」が命です。誰も問うたことのない問いを発し、誰もやったことのないことに挑むからこそ、新しい価値が生まれるのです。

テクノロジーは人間を深め合うもの

- 森

- 石井先生は「テレアブセンス」という概念も提唱されていますね。これはどのような考え方なのでしょうか?

- 石井

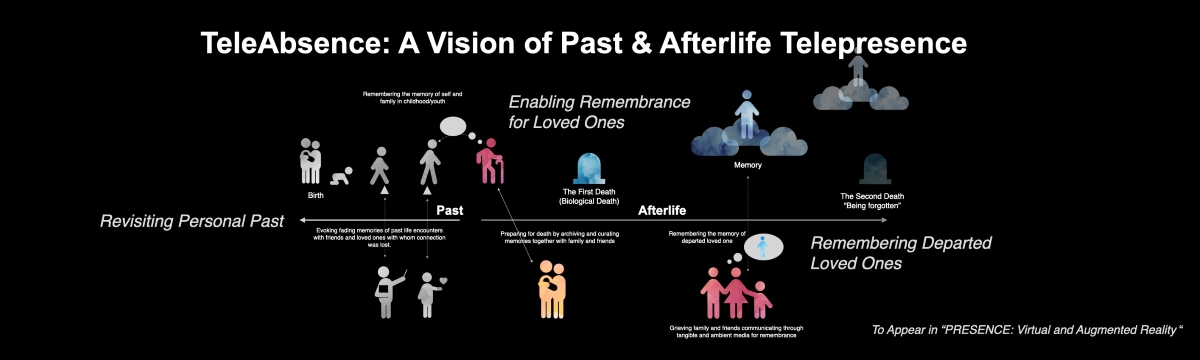

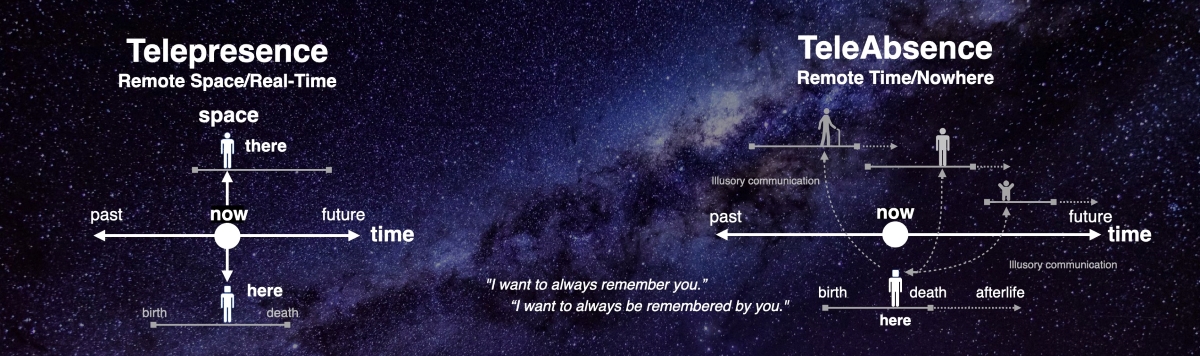

- 「テレアブセンス」は、遠い過去に離れ離れになってしまった人たち、あるいは既に亡くなった愛する人たちとのとのコミュニケーションを生み出す試みです。「テレプレゼンス」は物理的に離れた人の存在感を感じさせ、リアルタイムで会話する技術ですが、「テレアブセンス」は時間的にも隔たった存在、つまり「不在」の人とのつながりを考える概念です。「プレゼンス・オブ・アブセンス(不在の存在)」がその基本コンセプトです。

※「テレアブセンス」の詳細については、以下のリンクを参照ください。

MIT DSpace: TeleAbsence

TeleAbsence: A Vision of Past and Afterlife (MIT Press)

人は孤独であり、死後に忘れ去られることで「セカンドデス(第二の死)」を迎えます。最初の死は肉体の死ですが、誰からも思い出されなくなった時、本当の意味での死が訪れるのです。テレアブセンスのような技術が、その“忘れられる”瞬間を先延ばしにできる可能性があります。

https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/158451

https://direct.mit.edu/pvar/article/doi/10.1162/PRES_a_00441/125855/TeleAbsence-A-Vision-of-Past-and-Afterlife

- 森

- それは非常に興味深い概念です。デジタル技術によって、時間や空間の制約を超えたつながりを作り出せるということだと理解しました。

- 石井

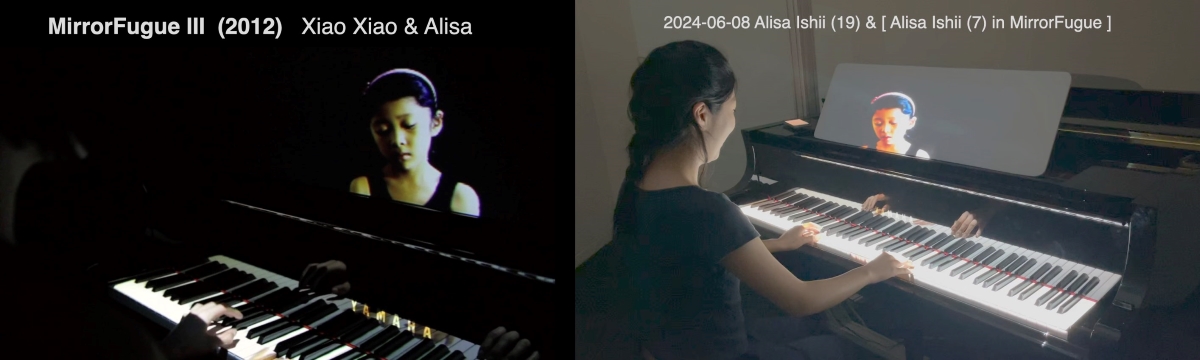

- そうです。私の実践例をひとつ紹介しましょう。私は母の詩をX(旧Twitter)に投稿する「Twitterポエット」を2008年に作りました。母は生前、多くの詩を書いてそれを残しましたが、出版することもなく1998年に亡くなりました。そこで、母の死後10年経って、母のXアカウントを作り、彼女の書いた詩をアップロードし、ツイッター・ボットで定期的に呟いてもらうという実験をしました。

突然、母の詩が降ってくるという体験が、非常に感動的でした。母が詩に込めた思いが、時空を超えて伝わり、母の存在を感じることができました。その後、私をフォローしてくださるXユーザーからも反応があり、母の命日に花を届けてくださるようになりました。「私の庭で咲いた木蓮の写真です。この木蓮を育てた私の父は、あなたの息子さん(石井裕)と同い年です」といったメッセージをもらい深く感動しました。。母は死んではいない、こうして人々と会話していると信じたその瞬間が、テレアブセンスの原点です。テレアブセンスはこれは「プレゼンス・オブ・アブセンス(不在の存在)」を感じ、“悲しみと共存しながらつながる”新しい関係性を創出する試みでした。

- 森

- デジタル技術の進化によって、失われたつながりを取り戻す、あるいは新たなつながりを創造することが可能になってきているわけですね。

- 石井

- 「プレゼンス・オブ・アブセンス(不在の存在)」という概念が重要です。広島の原爆で亡くなった人々の影だけが残った「ヒロシマシャドウ」は、その悲惨な例です。こうした概念は仏教の「無常」や「空」の思想にも通じるものがあります。

日本文化には、失われたものの痕跡に美を見出す感性がありますよね。宮沢賢治の「永訣の朝」肉筆原稿を花巻にある宮沢賢治記念館で30年に初めて見たときに感じたのですが、宮沢賢治の筆跡に青いインクが薄れていく様子にも彼の苦悩の痕跡を、精神の軌跡を感じます。そうした感性をテクノロジーで表現できたらという夢が、私のタンジブルビッツの研究に繋がっています。 - 野田

- AI技術は単なる情報処理を超えて、人間の内面、特に孤独や悲しみといった感情にも光を当てる可能性があるということですね。

- 石井

- そうです。AIやデジタル技術が進化するほど、逆説的ですが、人間の内面性、特に孤独や悲しみといった感情に光を当てる役割が増していくと思います。テクノロジーと人間性は対立するものではなく、相互に深め合うものだと考えています。

根源的な問いかけが未来を豊かにする

- 森

- 今日のお話から、AIと人間の関係性について多くの示唆をいただきました。最後に、我々がAIと共存していく上で大切にすべき視点について、お考えをお聞かせください。

- 石井

- AIが本当に「人間を中心に据えた技術」なのかを絶えず問う姿勢が重要です。「人間」って誰のことなのか?中心になる人間なんて存在するのか?そこに悪用の芽や本質的矛盾は潜んでいないか。“人間”という言葉自体を見直し、より広く多様な存在として定義し直す必要があります。

AI時代においては、問いを立てる力(造山思考)がより重要になってきます。AIが大量の「過去」のデータからパターンを見出し予測できても、そこから深い意味を見出し、新しい問いを創造するのは人間にしかできない役割です。孤独や悲しみと向き合う技術(テレアブセンス)も、AIの独創的な応用によって進化しうるでしょう。

最も重要な問いは「本当に人間中心であるべきか?」「人間は中心としてふさわしいのか?」「どの人間を中心として誰が選ぶのか?」ということです。その根源的な問いかけが、創造とテクノロジーが行き着く先を豊かにする鍵となるのです。

- 森

- 「人間中心」という言葉自体を疑い、常に問い直していくという姿勢が重要だと受け止めました。石井先生がおっしゃるように、単純な二項対立ではなく、対話を通じてより深い理解を目指していきたいと思います。

- 石井

- 最後に強調したいのは、テクノロジーの方向性を決めるのは私たち人間自身だということです。AIをどう使うか、どのような未来を築くかは、私たちの問いの立て方、そして創造への姿勢によって決まります。まだ存在しない山を作り、自ら登るという「造山思考」の精神で、AIと共にある未来を考え続けていきましょう。

それから、忘れてはならないのは、創造性はテクノロジーだけから生まれるのではないということです。人間の痛み、悲しみ、喜びといった感情体験からこそ、真の創造が生まれます。この鉛筆で詩が書けるのは、詩人の心の中にある感情があるからです。AIにできることは増えていきますが、人間にしかできない創造の領域も無限に広がっているはずです。その独創領域を大切にしながら、AIと共に歩んでいくことが重要でしょう。 - 野田

- 石井先生のお話を伺って、今後のAI開発において、人間の自我をより確立することや、倫理観を見直していくことの重要性を強く感じました。単に便利さや効率を追求するのではなく、人間の本質に迫るような技術開発が求められているのだと思います。

- 森

- 今日は貴重なお話をありがとうございました。「人間中心のAI」という言葉の奥にある複雑さと、それを常に問い続ける姿勢の重要性を改めて認識することができました。今後も対話を続けながら、より良いAIの未来を模索していきたいと思います。

この記事はいかがでしたか?

-

石井 裕マサチューセッツ工科大学(MIT)教授、メディアラボ副所長1956年東京生まれ。1978年に北海道大学工学部卒業、1980年に同大学院情報工学専攻修士課程修了、日本電信電話公社 (現NTT)入社。NTT 研究所にて、ヒューマンインターフェースとリモートコラボレーション支援技術の研究に従事。1992年に北大から博士号取得。1995年からMITメディアラボにおいて直接操作・感知可能なタンジブルユーザインタフェースの研究「タンジブル・ビッツ」そしてその発展系「ラディカル・アトムズ」を進める。現在MITメディアラボ副所長、タンジブルメディアグループ・ディレクター、工学博士。2001年にMITからテニュア(終身在職権)を授与され、2006年にACM SIGCHIよりCHI Academyを受賞。2019 年には、ACM SIGCHI Lifetime Research Award (生涯研究賞)を受賞。2022年に ACM Fellow に選ばれる。

石井 裕マサチューセッツ工科大学(MIT)教授、メディアラボ副所長1956年東京生まれ。1978年に北海道大学工学部卒業、1980年に同大学院情報工学専攻修士課程修了、日本電信電話公社 (現NTT)入社。NTT 研究所にて、ヒューマンインターフェースとリモートコラボレーション支援技術の研究に従事。1992年に北大から博士号取得。1995年からMITメディアラボにおいて直接操作・感知可能なタンジブルユーザインタフェースの研究「タンジブル・ビッツ」そしてその発展系「ラディカル・アトムズ」を進める。現在MITメディアラボ副所長、タンジブルメディアグループ・ディレクター、工学博士。2001年にMITからテニュア(終身在職権)を授与され、2006年にACM SIGCHIよりCHI Academyを受賞。2019 年には、ACM SIGCHI Lifetime Research Award (生涯研究賞)を受賞。2022年に ACM Fellow に選ばれる。

https://tangible.media.mit.edu/person/hiroshi-ishii

https://www.facebook.com/ishii.mit

https://www.linkedin.com/in/ishii-mit/

-

博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO

Human-Centered AI Institute代表外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用したDX、企業支援、産業支援に従事。東北大学 特任教授、東京大学 協創プラットフォーム開発 顧問、日本ディープラーニング協会 顧問。著訳書に、『ウェブ大変化 パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイト トーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。

-

博報堂DYホールディングス

Human-Centered-AI-Institute

マネジメントプランニングディレクター通信会社にてメディア系企業の大規模システム開発に従事。

マッチングメディア企業に転職し、雑誌からネットへのビジネスモデル転換とビジネス構造改革による業績のV字回復を実現。

IPOに伴う事業統合と新会社設立、海外進出戦略策定をリード。英会話アプリや大手企業と提携した新規事業開発にも携わる。

博報堂に転職後は、グループ横断のオープンイノベーション推進プロジェクト、イノベーションコンサルティング事業、DX子会社、AI のグループ横断CoE形成、2024年にAI新組織の立ち上げを行う。CoEはグローバルに跨る10社70名規模に拡張しAI戦略と活用を推進中。