「この場にいたくなる」没入体験を生み出すAIグループチャットサービスの開発秘話

博報堂はAIを活用し、LINEで複数キャラクターとグループチャットが楽しめる新しいコミュニケーションサービスを開発しました。その第一弾として、動物を擬人化したキャラクターが登場するメディアミックス作品『けものフレンズ』の公式AIグループチャットサービス「ジャパリトーク」 を2024年8月から提供を開始しています。けものフレンズの独創的な世界に入り込んで、フレンズたちとの会話を通じた没入体験やジャパリトークだけのオリジナルストーリーを楽しむことができます。

本サービスを開発した意図や、サービスの詳細、実際の評判について、グロースプラニング局グロースマーケティング四部の垣口 文香さんに話を聞きました。

ユーザーの会話で変わるストーリー。「ジャパリトーク」ならではの没入体験

── 垣口さんがAI領域に関心を持ったきっかけや、ジャパリトークの開発を担当することになった背景を教えてください。

私は大学で美学芸術学を専攻していました。あまり馴染みのない学問かもしれませんが、哲学の一ジャンルとして美や芸術について考える分野です。もともとAIに関心はなかったのですが、卒業論文を書いていた時期に世の中でAIが話題になりはじめ、漠然とテクノロジーを活用した新しいクリエイティブのカタチを追求してみたいと考えるようになりました。また、学生時代には演劇にも取り組んでいて、特に脚本を書くのが好きでした。自分で劇団を立ち上げて公演を行うなど、創作活動にも力を入れていました。

このような背景もあり、AIの中でもストーリーテリングに活用できる技術に強く惹かれるようになったんです。ただ、自分のやりたい方向性としては「AIにシナリオを書かせること」ではありませんでした。私自身、ストーリーを考えること自体が好きでしたし、「どうすれば人の心を動かせるか?」を深く考え抜くのは、本質的に人間がやるべきことだと思っています。その一方で、新しい技術をうまく活用すれば、ストーリーテリングの可能性を広げることができるのではという漠然とした期待も抱いていました。

博報堂に入社してからも、AIを活用したエンターテインメントコンテンツをどう面白く作るかという部分にやりがいを感じ、日々業務に取り組んでいます。

── ジャパリトークのサービス概要を教えてください。

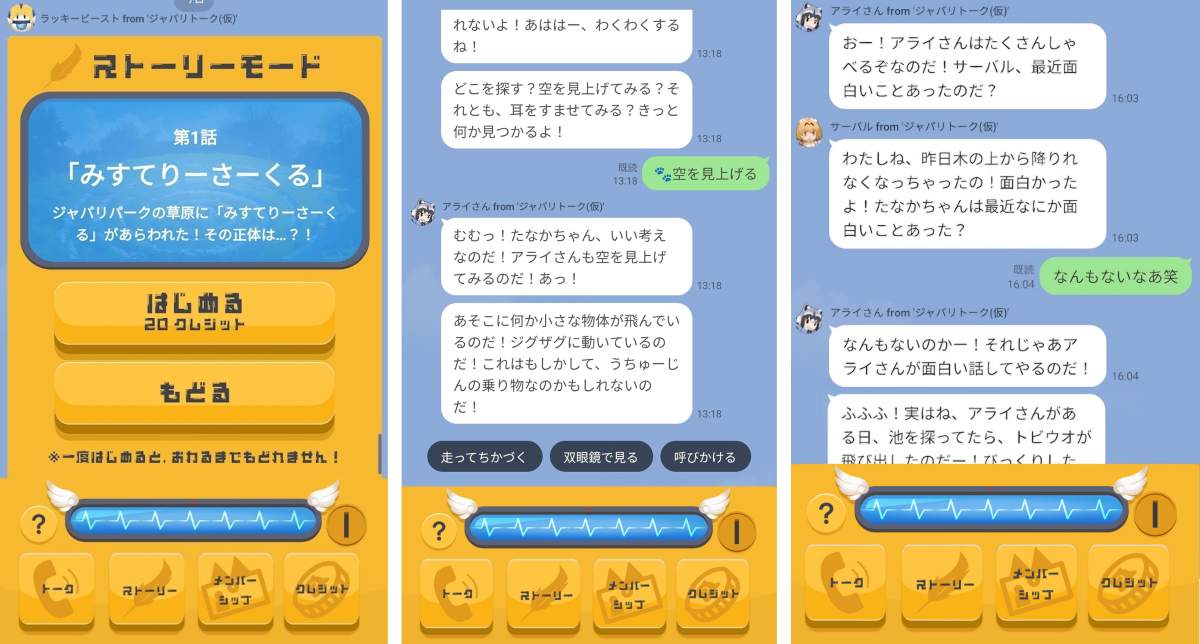

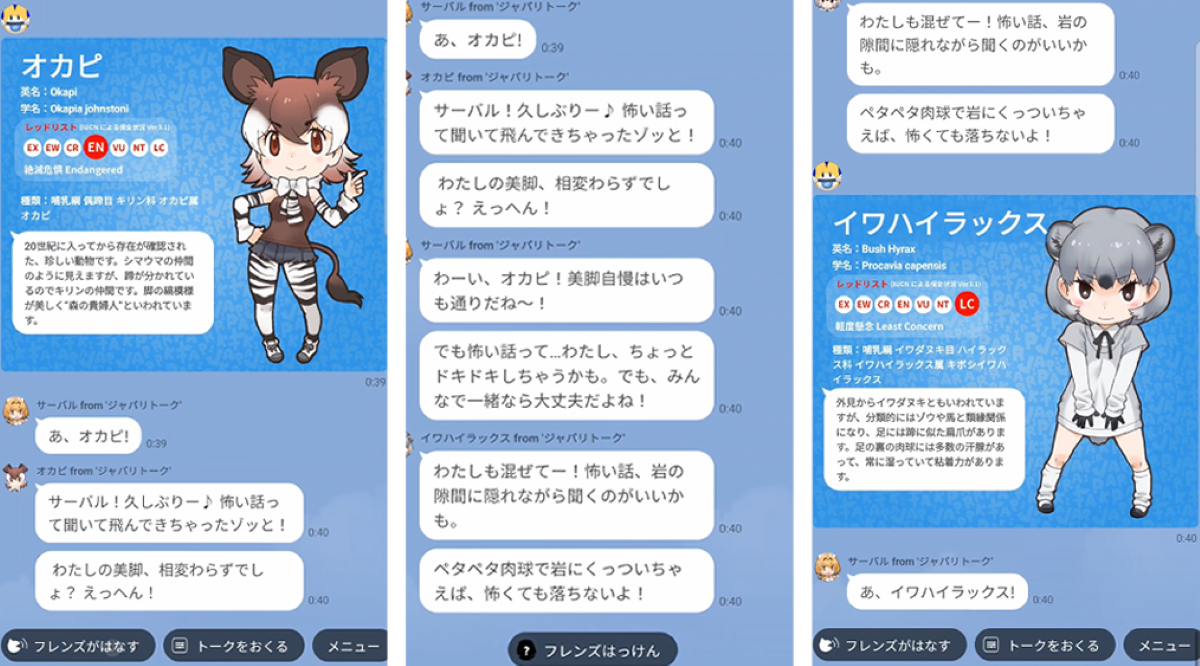

超巨大総合動物園 “ジャパリパーク”を舞台に、数百人もの個性豊かな動物キャラクター(通称 フレンズ)が登場する『けものフレンズ』に由来したコミュニケーションサービスが「ジャパリトーク」です。まるでサファリを楽しむようなイメージで、次々と新しいフレンズたちと触れ合うことができます。おしゃべりモードでは、複数のフレンズとグループで自由に会話を楽しむことができる 一方、ストーリーモードでは『けものフレンズ』の世界観をベースにした完全オリジナルの物語が展開され、ユーザーの発言に合わせてフレンズが反応し、ストーリーが進んでいく仕組みになっています。

ストーリーモードでは、ストーリーライン自体は存在するものの、まるで自分が実際にジャパリパークに足を踏み入れ、フレンズたちと共に冒険を繰り広げているかのような体験ができるように工夫を凝らしています。例えば、ストーリーモードの第1話で草原を探索する場面があるとします。そこでユーザーが「遠くを見てみたい」と発言すると、AIが「双眼鏡を使ってどこを見る?」と問いかけるなど選択肢を自動的に生成し、それに基づいてストーリーが進行していくのです。AIによる選択肢の自動生成機能によって、まるでアドベンチャーゲームのようにユーザーの行動や発言が物語の中で反映され、物語に積極的に関与できる仕様になっているんですね。

このように、ユーザーの発言や行動に合わせてストーリーが展開する「自由度の高さ」と、偶発的な要素で物語が進む「没入感を重視した体験」がジャパリトークの特徴です。

自然な会話の流れをAIが再現し「混ざりたくなる空間」を作る

── ジャパリトークのAIを活用したコミュニケーションサービスはどのようなものでしょうか?

使用している技術自体はシンプルですが、AIがロールプレイを行い、テキストを生成する仕組みになっています。また、登場するフレンズの性格や会話パターンを事前に学習させ、作品全体の世界観を反映させることで、ユーザー体験の完成度を高められるように留意しています。

さらに、人間の心に配慮した対話が維持されるように適切に制御しています。ユーザーは自由に発言できますが、それによって良いサービスが損なわれては意味がありません。インタラクティブなやり取りを通じて、偶発的に会話やストーリーが進んでいくなかでも、倫理観に反した展開にならないようにリスクヘッジを行っていますね。

── ジャパリトークを開発した狙いやサービスの独自性を教えてください。

ジャパリトークを開発した理由は2つあります。

一つ目は「ファンに寄り添った特別な体験を提供できるサービスを作りたい」と思ったからです。『けものフレンズ』は長年愛されているIPで、キャラクターごとに熱心なファンが非常に多いため、「推しのキャラクターと対話できることが喜びになる」と考えました。それが、ジャパリトークを開発するきっかけになったのです。

もう一つは「自分のアイデアを活かしたい」という理由でした。学生時代の卒業論文では「ストーリー生成ゲームの可能性」というテーマで研究を行ったのですが、その頃に思い描いていた新しいストーリーテリングのあり方を実現していたいという思いがあります。どうすれば自分のアイデアを今後形にしていけるか考えながら、実際のサービスへと反映していったのです。

次にサービスの独自性について説明したいと思います。一般的なAIによる対話は1対1が主流ですが、このサービスでは複数のキャラクターが同時に参加し、まるで本当の会話のように自然に流れていくのが大きな特徴です。実際の会話では、「この話題なら次はこの人が話しそう」といったように、会話のリズムや順番が無意識に成り立っていますよね。ジャパリトークでは自然な会話の流れをAIが再現して、複数のキャラクターが適切なタイミングで発言する仕組みになっています。まるで本当にグループの会話に参加しているかのような体験を味わえるのが、サービスの独自性だと言えるでしょう。また、いろんなフレンズと交流して、“きずな”を感じてほしいからこそ、「自分の推しのフレンズと話したい!」とリクエストすることはできず、あくまで「偶然に出会う」ことを楽しんでもらう設計にしています。

── AIを用いて複数のキャラクターが自然な流れで会話するのは難しそうな仕組みに思えますが、技術的に工夫したポイントはありますか?

例えばグループで会話する際に、不自然なタイミングでキャラクターが発言してしまったり、場の流れに合わない発言があったりすると、会話がぎこちなくなりますよね。そういった“違和感”をなくすことが、技術的な課題の一つでした。AI同士が会話する場面では、自然な「わちゃわちゃ感」を出すことが重要で、そのバランスを取るのがとても難しいんです。あまりに秩序立っているのもつまらなくなってしまうので、そのあたりは慎重に調整しています。

従来のAI対話サービスは基本的に1対1のやり取りだったからこそ、複数のキャラクターが存在することで、自然な会話の流れや場の雰囲気が生まれ、混ざりたくなる空間になります。技術的なアプローチを通じて、「この場にいたい」とユーザーに思ってもらえる設計を意識しましたね。

ユーザーと良い関係が築けるサービスを提供したい

── 『けものフレンズ』ファンには、ジャパリトークでどのような体験をしてもらいたいですか?

ユーザーには「おもちゃのように自由に遊んでほしい」という願いがあります。サービスを開始してから数ヶ月間、ユーザーの反応を見てると「これを言ったらフレンズたちはどう反応するんだろう?」というように、遊び心を持ってクリエイティブにコミュニケーションしている印象を受けています。予想以上の反応が得られると、その様子をスクリーンショットで撮り、SNSにシェアしてくれたりと、ファンの皆さんがそれぞれのスタイルで楽しんでいるのをすごく感じています。

また、けものフレンズには公式のVTuberがいて、キャラクターのロールプレイをしながらジャパリトークで遊ぶ姿を配信してくれました。サービスを運営していく中で自然と演者とのコラボも生まれ、IPを生かしたメディアミックスの可能性を感じましたね。公式VTuberとのコラボに関する情報は、ジャパリトークの公式Xでリツイートしているので、そちらもぜひチェックしていただきたいなと思っています。

公式VTuberによる配信の様子

── ジャパリトークのアップデートに関する予定についてお聞かせください。

アップデートの面では、ストーリーモードの更新を進めていく予定です。ストーリーの拡充だけでなく、会話の質の向上も重要なポイントです。ファンの皆さんの思い入れが強いからこそ、コミュニケーションの距離感には細心の注意を払っています。できる限りフレンズの性格を忠実に再現し、ユーザーが心地よく感じられるバランスを模索しながら、ユーザーと良い関係が築けるサービスを提供していきたいと考えています。

企業が生活者と繋がるうえで鍵になる「情緒的価値」

── 最後に、今後開発していきたいサービスについて教えてください。

多くの企業が「AIを活用して何か新しいことをしたい」と考えるなか、企業が生活者と継続的に繋がり、その距離を縮めていくことが重要になってきています。企業が直接ユーザーと対話できる手段の一つにAIエージェントの活用が挙げられますが、ユーザーとの「繋がり」を生み出すうえでは、単に無機質な情報伝達ではなくユーザーが愛着を持てるような「情緒的価値」が問われるでしょう。

一般的な業務用のチャットボットでは、ユーザーがそこまで思い入れを持って会話することは少ないですが、キャラクターとの対話であれば、ユーザーは自分の気持ちを表現しながら積極的に会話を楽しみます。そうした会話データを活用して「生活者にとってどのようなコミュニケーションが嬉しいのか」を考えていくことで、より良い対話型コミュニケーションのあり方について新たな発見ができるのではと考えています。また、AIを活用したコミュニケーションサービスは、ときに思いもよらない返答が返ってくるからこそ、「驚き」や「喜び」といった感情を引き出すことができます。そうした「予測不能性」や「セレンディピティ」も魅力的な体験として組み込めるのが大きな利点だと考えています。

サービスのカスタマイズ性については非常に柔軟で、さまざまな要望に応じた提案が可能です。幅広い専門分野や多様なスキルを持つメンバーが、それぞれの視点から生活者を洞察し、心を動かすサービスを作り上げていきます。これからも、アニメ、コミック、アーティストなどさまざまなIPとのコラボレーションを見据えながら、AIを活用した新しいコミュニケーション体験の開発に挑戦していきたいですね。

■「けものフレンズ」権利表記 ©️KFP

■「けものフレンズVぷろじぇくと」権利表記 ©️KFP ©️KFVP

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂 グロースプラニング局 グロースマーケティング四部