『AIと創造性の発展へ ~AIとクリエイティビティの臨界点、結節点、昇華点』

2024年11月、「AIとクリエイティビティはいかに共創し、新しい感動やビジネスをうみだすことができるのか」という重要な問いをテーマに、博報堂DYグループCTOの安藤元博、UNIVERSITY of CREATIVITY(UoC)主宰の市耒健太郎、Human-Centered AI Institute代表の森正弥によるセッションが行われました。

本稿では、創造性とAIの関係性を探るセッション『AIと創造性の発展へ ~AIとクリエイティビティの臨界点、結節点、昇華点』の一部をご紹介。3名それぞれの視点によるキーノートと、トークセッションの内容をお届けします。

プロフィール

博報堂DYホールディングス 取締役常務執行役員CTO 安藤元博

博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO、Human-Centered AI Institute代表 森正弥

UNIVERSITY of CREATIVITY主宰 市耒健太郎

Keynote#1_安藤元博

『「人間中心」を疑ってみる』

- 安藤

- 今回は、あえて「人間中心を疑ってみる」というタイトルにしました。博報堂が掲げるのは生活者発想ですし、森さんはHuman-Centered AI Instituteの代表。そもそも僕がHuman-Centered AIと言い出したのですが、言い出したのに疑ってみる(笑)。はじめにそんな話をしてみたいと思います。

人間中心というと、正義の言葉のように感じますよね。「そんなことはないだろう」と反論する人はいない。でも、それが本当に正しいのでしょうか。

人間中心という概念は、前提として「人か機械か」という二項対立をベースにしています。それを象徴する出来事として、デジタル広告会社の大手がChatGPTを導入することで、特定の職種で20~30人いた制作ディレクターをゼロにしたというニュースがありました。AIの進化で、制作物には人はいらないと判断された。コピーも画像もAIがつくる。「今日を限りに絵画は死んだ」言った人がいます。もう絵描きはいらない、と。ただしこれは、生成AIの登場をみていった言葉ではありません。1839年にカメラのデモンストレーションを見た画家が、もう自分たちの仕事がなくなってしまうという危機感のもとに発した言葉です。しかし、画家という仕事はなくなりませんでした。

同じように音楽の世界でも、レコードが生まれたことで演奏家の仕事がなくなると危惧されましたが、レコードの技術が進歩することで音楽技術はさらに発展し、音楽のクリエイティビティが広がっていった。

人とテクノロジーは入れ替わるものではない。テクノロジーを使って自分たちのクリエイティビティを育てていけば、新しい世界が開けると言うことができます。

僕は博報堂DYグループで2010年頃からデジタルマーケティング推進を担当してきました。当時から「我々がもっているクリエイティビティは変わらない。デジタルやデータといった手段をうまく使えばいいだけだ」と言う人が多かったです。

でも、僕はそれは違うと思った。道具とともに、人も進化しなくてはいけません。人間が偉くて、自分は変わらないで、道具だけうまく使ってやろう、ということでは何もうまれないと思っていました。人間は火を得ることで、言葉をあやつることでそのたびあたらしい「人間性」を生んできた。身近なことで言えばスマホもそうですよね。スマホが誕生した前と後では、仕事の仕方も人間関係も変わったはずです。

マクルーハンの有名な言葉に「私たちは道具を形づくり、その後、道具が私たちを形づくる」という言葉がありますが、まさしくその通り。大切なのは、AIと自分のクリエイティビティを共進化させるということなんです。

Human-Centeredという言葉は、人間が中心であるという正義の言葉として掲げるものではありません。本当に大事なのはAIとの「創発」。創発というのは、何かと何かが合わさることによって、何がうまれるかわからない、なぜうまれるのかもわからないという状態に達すること。

ジェームズ・ブライドルというアーティストは「AIとは単なるシステムではなく、異なる存在とコミュニケーションをとることで、自分だけでは到達できないところに行きつくためのものだ」と言っています。

Human-Centered AI は、AIとの創発、人とAIの社会の創造性を考えていくために掲げた言葉なんです。

Keynote#2_市耒健太郎

『東洋的な創造性・美意識・世界生成とAI共生への展望』

- 市耒

- 僕がいま感じているのは、AIの時代こそ哲学の時代であるということ。影響が広範な分、専門性を越境する総合知が問われている。歴史上世界には、地域の風土に根ざした多様な文明がうまれてきました。たとえば、アラブでは「砂の文明」。ローマやギリシャでは圧倒的な「石の文明」。そして東洋、とくに日本では「木の文明」のように。

それぞれの文明がそれぞれの創造性にも大きく影響していて、砂の文明では遊牧的かつ幻想的な創造性が、石の文明では一神教的かつ理想主義の創造性が、木の文明では自然や不確実性と密接なアニミスティック(八百万的)な創造性が発達しやすかったわけです。

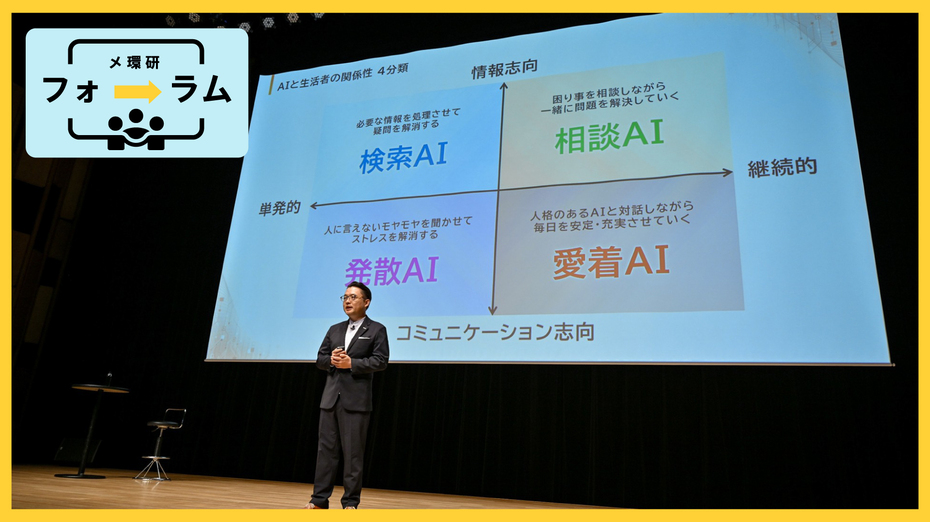

AIの影響はエイジェント化し、インフラ化し、この上なく大きい。獲得したデータセットから最適化を追求するような西洋的な枠組みとは毛色の違う、東洋的な創造性や美意識を組み込んだAIとの向き合い方ができないかということを、UoCで今、研究しているんです。

日本は、世界最高峰の文化資本であふれかえっている国。最適化と均質化が広がっていくAI型社会に対して、東洋的な美のDNAをどのように埋め込めばいいのか。東洋だけでなく、世界それぞれの土着文化の深さに目を向けるようなAI共生ができないか。歴史的に西洋の歴史的な絵画の成り立ちの多くが肖像画中心だったのに対して、偶像崇拝を避けていた中東では紋様や幾何学が中心となり、日本では狩野派でも琳派でも若冲でも北斎でも自然画を中心としてきた。ある種、見立ての文化ですよね。ならば、たとえば自然と人間を等価に扱うような文化創生モデルをAIで設計できないだろうか。八百万(やおよろず)バロック的な。

加えて、現段階のAIの最適化は、脳と体を切り離して計算していて、その脳は判別式やパラメータがしっかりしないと成り立たちません。一方で、日本の文化は「曖昧さの美」や「間の美」。この「間」や「曖昧さ」の美意識を入れ込んだAIができないだろうか。閉鎖系ではなく開放系につながったAI世界を生成できないだろうか。たとえば、心身一如や残像や無意識のような非線形で非言語的なものをどう考えれば良いのかを議論しています。

いま盛んに世界では「Well-being」と言われていますが、日本には、古来から茶道、華道、書道、武道のようなすばらしい「道」の美的体系があります。これら暗黙知をモデル化して、現代的に昇華させることで「美への心技体」を世界に問いなおすことができないか。あるいは、BS・PLを超えた「美意識経営のAIモデル化」のようなことを日本企業に提案できれば素晴らしいんじゃないかと思うんです。

Keynote#3_森正弥

『創造性とAIの時代における地平線』

- 森

- 2024年9月にオープンAIが「o1 シリーズ」を発表しましたが、これはすごくインパクトのあることでした。重要なのは、生成AIではないまったく違う新しいジャンルを切り拓いたということ。

東大の数学の入試問題はもちろん、1+1=2を証明してくださいという問いにも、「足す」とは何か、「数」とは何かを定義を参照しながらすごく綺麗な証明をしてくれる。これは、「因果推論AI」と呼ばれるまったく新しいジャンルのAIで、AI開発の歴史は70年ほどありますが、その黎明期から人類が開発を切望してきたものです。

生成AIは画像や音楽などさまざまなアイデアを生成してくれますが、因果推論AIは、問題を与えるとその公理・定義・原理をもとに解法を示してくれる。言い換えれば、実行計画を示してくれるもの。

つまりこれからは、生成AIでアイデアを出して、その実行計画を因果推論AIが出せる時代になるということです。そのとき重要になるのは、最初の問いですよね。そして、それを本当に実行するアスピレーション、アントレプレナーシップがあるか、ということ。

人間は何をやるべきか、どんなスキルを身に付けるべきかというのは、これからもっと本質的に議論していかなければいけないテーマになると思います。

ChatGPTが出たときもそうでしたが、開発者は意外と自分たちがつくったもののポテンシャルを測りかねている。使っている人たちが「こんなこともできる」とフィードバックすることで、新しい使い方や概念がうまれていくのです。

博報堂DYグループはバーチャル生活者調査のような取り組みをしていますが、僕がこれまで100社以上の企業とプロジェクトをやってきた中で、AIを使ってこんなにおもしろい取り組みをしているのは他に見たことがない。

生活者発想を持っているからこそ思いつく、AIの使い方やAIの進化の方向性があるはずです。これまで培ってきたことを世の中に発信して、AIの開発をリードしていくことが、博報堂DYグループの使命なのではないでしょうか。

安藤元博、市耒健太郎、森正弥によるトークセッション

- 安藤

- 最後の森さんの話はおもしろかったですね。我々からすれば普通のアウトプットですが、ほかの企業ではあまり出てこないという。

- 森

- あまりというかまったく出てこないですね。本当に重要なのは、データではなくてそのデータの中にあるインサイトであり、構造。

博報堂が持っている生活者インサイトと生成AIを組み合わせてシステムをつくることができれば、すごい武器になると思いますよ。こういう議論って博報堂DYグループではよくされていますが、外ではあまり聞かないんですよね。

- 市耒

- 博報堂って会議体がそもそもぜんぜん縦割りじゃない。文系、理系、芸術系の人間がぐちゃぐちゃ話す、つまりアプローチをメタ化することが基本なんですよね。会議では、メタ化しながら、おもしろいとか、わかりやすいを競っている。そのメタ化する力とAIを掛け算していくということですよね。

昔の博報堂って、クリエイティビティを「アイディア」と「クラフト」に分けていたんですよ。おもしろいことを考えて、そのアイデアを限界まで磨きあげてフィルムやデザインにしあげる。でもいまのクリエイティブには、世の中の構造自体を変革する力や見立て、つまり「アーキテクチャ」も必要になってきている。AIの文脈で考えたときに、僕らにとってチャンスもしくは脅威はどこにあると思いますか?

- 森

- AIにやれることはたくさんありますが、プロフェッショナルのクリエイターのレベルにはまったく到達していないと見ています。

- 安藤

- o1 シリーズの登場もあって、「AIってこんなこともできるんだ!」ということに目を奪われがちですが、人間は3次方程式だって解けるし、論文だって書けるわけですよね。つまり、AIはまだ世界を変えていないという考え方もできる。

- 森

- 「アーキテクチャ」のお話に通じるんですが、僕はやっぱり産業構造に入っていかないといけないと思うんです。サンフランシスコに行くと自動運転タクシーの「Waymo(ウェイモ)」がたくさん走っているんですよ。はじめはおっかなびっくり乗るんですが、慣れてくると価格も安いし頻繁に利用するようになる。つまり産業構造に入っていくことでAIを活かすという視点も変わっていくものがあると思いますね。そして、その前において「ここにAIを使うといいのではないか」という人間の意思がないといけない。

- 安藤

- なるほど、Waymoも近い将来「普通のもの」になりそうですよね。過去にさかのぼってみると、鉄道技術、蒸気機関車が登場したときはみんなびっくりしたと思いますが、その技術自体ではしばらく社会は変わらなかった。ある町と町をダイレクトに結ぶ鉄道を建設する「バブル」がはじけたあとに「鉄道網」をつくったことではじめて社会が変わっていくわけです。

おそらくそのアーキテクチャというものが、人間がクリエイティビティを発揮していくポイントになるんじゃないかと思いますね。

- 森

- 生成AIの活用状況を調べると、日本の上場企業の84.9%が生成AIを活用している。こんな数字は他の国にはないですし、生成AIの活用では日本がトップを走っていると言えます。この優位性を活かして、新しいアーキテクチャやシステム、クリエイティビティを世界に示していけたらいいですよね。

今回のセッションでは、AIによってこれからのクリエイティブディレクター像、MDディレクター像、そして仕事はどのように変わっていくか、因果推論型AIや創造性に準拠したAI、東洋的美意識を持ったAIの可能性についてなど、さまざまな問いがうまれました。

UoCとHuman-Centered AI Instituteでは今後もセッションを重ね、AIが人間の創造性の一端を担う時代におけるアジェンダや可能性を議論し、ともに未来を切り開くための鍵を探ります。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂DYホールディングス 取締役常務執行役員CTO

-

博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO、Human-Centered AI Institute代表

-

市耒 健太郎UNIVERSITY of CREATIVITY主宰

市耒 健太郎UNIVERSITY of CREATIVITY主宰