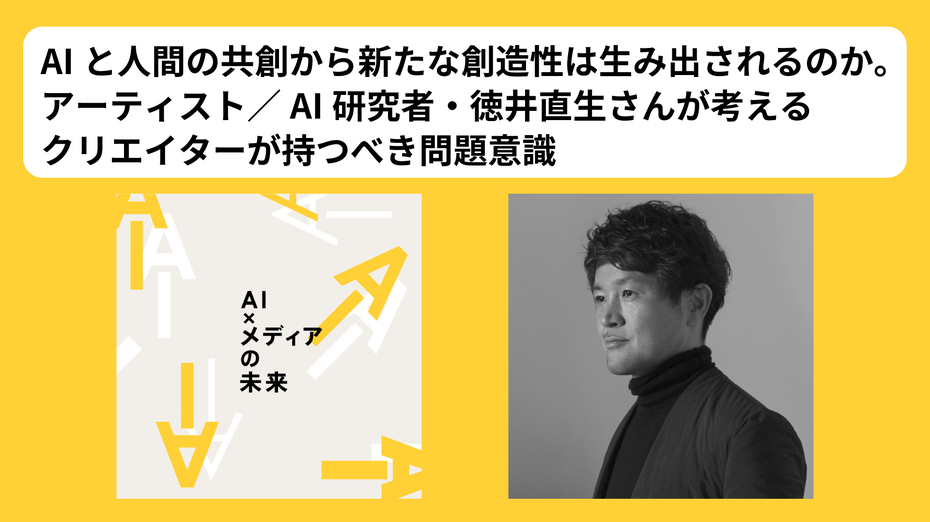

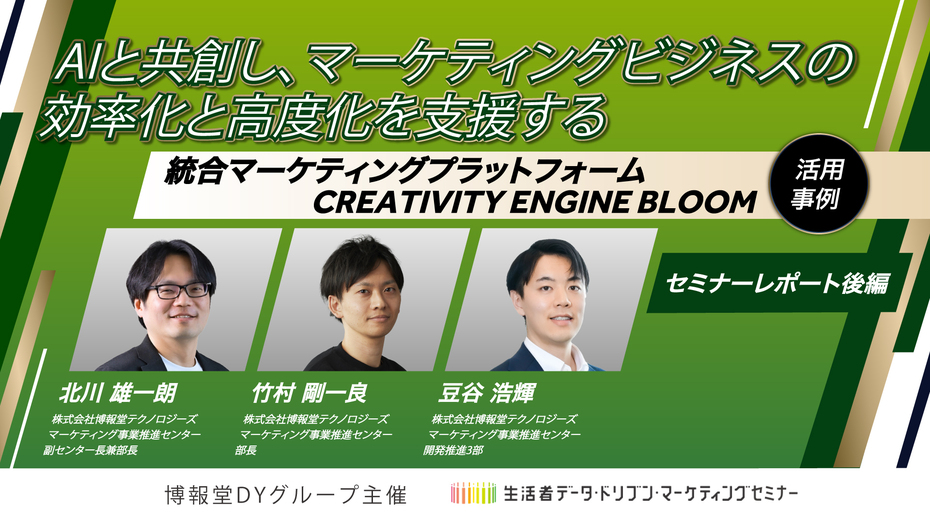

~AIと共創し、マーケティングビジネスの効率化と高度化を支援する~ 統合マーケティングプラットフォームCREATIVITY ENGINE BLOOM 活用事例【セミナーレポート】【後編】

近年、海外では、統合マーケティングプラットフォームを活用し、マーケティング施策を一気通貫で実現するプラニングが一般化しはじめています。これにより、TVCMや新聞広告などの「マス広告」とWeb広告やSNS広告などの「デジタル広告」を組み合わせる「マス&デジタル連携」や、プラニング業務の効率化・高度化を実現できるだけでなく、AIと掛け合わせることで、次世代マーケティングの実現にもつながります。

そこで、博報堂DYグループでは、マーケティングやクリエイティブ、メディア、流通など、これまでそれぞれの領域で個別に扱われていたデータやツールを掛け合わせ、統合マーケティング戦略立案やビジネス開発支援、社会課題解決のアクションを生み出す新しい統合マーケティングプラットフォーム「CREATIVITY ENGINE BLOOM」を開発しました。

本記事では、先日開催した博報堂DYグループが主催する“生活者データ・ドリブン”マーケティングセミナー「~AIと共創し、マーケティングビジネスの効率化と高度化を支援する~ 統合マーケティングプラットフォームCREATIVITY ENGINE BLOOM 活用事例」の様子を編集し、お届けします。

後編では、マーケティング戦略を描く< STRATEGY BLOOM >の3つプロダクトのうち、マーケティングにおけるコンセプト開発を支援する「STRATEGY BLOOM CONCEPT」とテレビCMの分析業務を支援する「STRATEGY BLOOM CM ANALISYS」の概要と事例をご紹介します。博報堂テクノロジーズ マーケティング事業推進センター 開発推進3部の豆谷と博報堂テクノロジーズ マーケティング事業推進センター 開発推進3部長の竹村がご説明します。

レポート前編はこちら

初心者でもコンセプト開発を可能にする

「STRATEGY BLOOM CONCEPT」

クリエイティブ業務におけるノウハウの“暗黙知化”に着目

- 豆谷

- 「STRATEGY BLOOM PLANNING」で市場構造把握やKPI策定をした上で、具体的な戦略のコンセプトを立てていく時、そんな時に力を発揮するのが、「STRATEGY BLOOM CONCEPT」です。ここからは、このプロダクトについてご紹介させていただきます。

昨今、ビジネス環境が大きく変わっていく中、幅広い領域でマーケティングコンセプトや、コミュニケーションコンセプトの開発や再検討が増えています。

ただ、クリエイティブワークの現場では、経験やスキルが個人やチーム内にとどまってしまいノウハウが継承されづらいという現状もあり、とくに難易度が高いコンセプト開発においては、大きな課題となっていました。

そこで、開発されたのが「STRATEGY BLOOM CONCEPT」です。コンセプト開発に関するノウハウを誰もが活用できるようにすることで、提案能力の底上げを目指します。

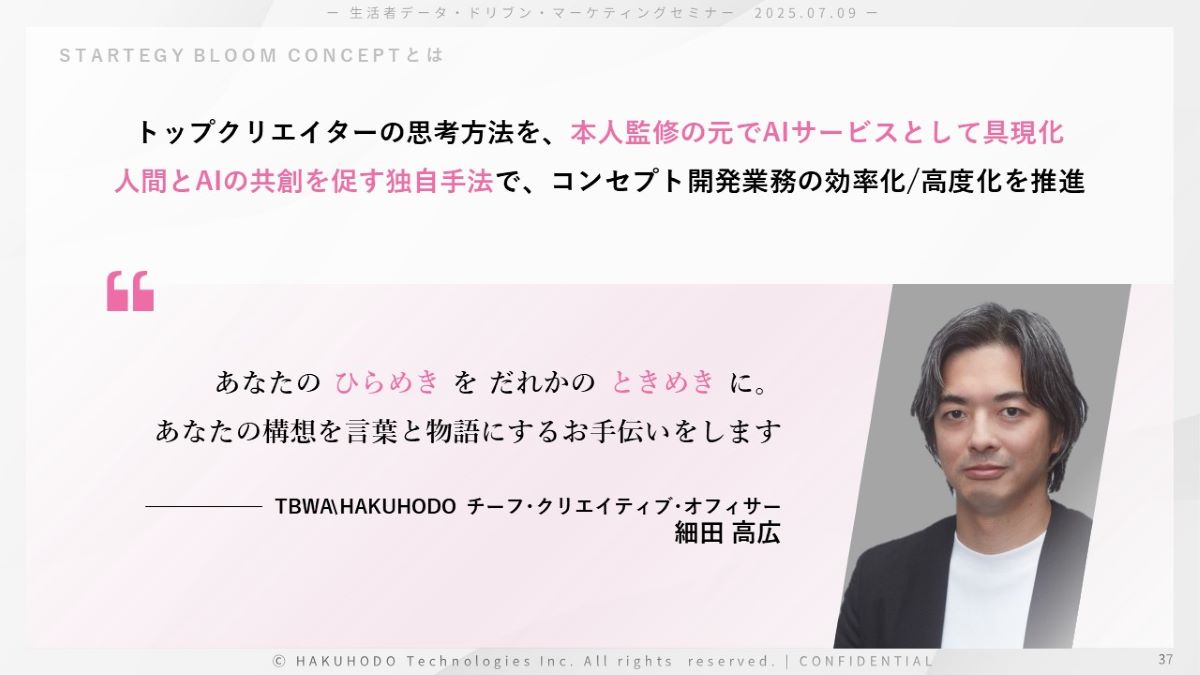

トップクリエイターのコンセプト開発プロセスを再現

- 豆谷

- まずは、プロダクトの概要を説明させていただきます。

このプロダクトは、コンセプト開発の経験が豊富なトップクリエイターである、TBWA/HAKUHODO チーフ・クリエイティブ・オフィサーの細田高広の思考法を、本人監修のもと、AIサービスとして具現化したものとなっています。

- 豆谷

- 具体的には、細田が提唱するコンセプト開発手法「インサイト型ストーリー」をプロダクトで再現。7つのステップを順に進めていくだけでコンセプト開発が完了するようになっています。中には難しく感じるステップもあるかもしれませんが、ステップごとに細田直伝のコンセプト開発のノウハウを記載していたり、プロンプト不要で素早い壁打ちができる業務特化型AIを搭載していたりと、初めての方でも迷わずコンセプト開発を進めていただけるようになっているのが特長です。

とくに、独自機能の「壁打ちAIインターフェース」は、各ステップでAIがさまざまな案を提案してくれるだけでなく、自分の考えを記入するとAIが評価してくれ、どんどん自分の考えをアップデートしていくことが可能です。こうした体験を通して、人間だけでは辿り着けなかった発想や気づきを得られるインターフェースを実現しています。

- 豆谷

- そんなコンセプト開発の流れを簡単に紹介させていただくと、まずは「誰を喜ばせるコンセプトか」というターゲット規定からスタートします。次に、ターゲットが「どんな悩みを持っているか」といったインサイトを発見した上で、「なぜ競合が解決できていないか」といった競合の弱点を整理。そこから「自社の強みは何か」を改めて見つめ直し、コンセプトを開発していく流れになっています。

- 豆谷

- さらに、このプロダクトの最大の強みは、ユーザーの視点とAIを掛け合わせることで「“複数”のコンセプトを“速く”つくれるようになる」こと。

コンセプト開発を支援するAIというと、「コンセプトを提案してくれるAI 」を一番に思い浮かべるかもしれませんが、本当に重要なのは、コンセプトではありません。コンセプトに辿り着くまでのストーリーこそが重要で、そこをAIで支援するというのが、私たちのプロダクトのポイントだと考えています。

AI主導で「答えを出すために」AIを使うのではなく、あくまで人間が「自分の考えを高めるために」AIを取り入れる。そんな考えで、AI活用を進めていきたいですね。

AIで、社員のクリエイティビティを底上げ

- 豆谷

- 現在、社内のプランナーが自身の企画をブラッシュアップする際に活用されていますが、実際の使用者からは、「自分の思考の整理につながった」「自分の思考の壁打ち相手として、自分の考えを見つめ直す際に有効だった」という声も届いています。

また、メディアにも取り上げていただいたことで、ありがたいことに多方面からお問い合わせをいただいている状況です。「マーケティング業務の効率化・高度化」に関するご相談はもちろん、「AI時代における組織変革や事業戦略」に関するご相談など、AIに関するさまざまなご相談をいただいており、これまでに培ったAIサービスの開発ノウハウを活かしながら対応させていただいています。

- 豆谷

- 改めてになりますが、私たちが目指しているのは、社内に点在する重要なノウハウを、AIサービスを通して全社員にインストールすることで、クリエイティビティの底上げを図ること。そのために、今後もさまざまなAIサービスの開発を進めていきたいと考えています。

TVCMの分析業務を支援する

「STRATEGY BLOOM CM ANALYSIS」

従来難しかった広告表現効果を分析

- 竹村

- 続いて紹介するのは、TVCM分析支援ダッシュボード「STRATEGY BLOOM CM ANALYSIS」です。まずは開発背景からお話しさせていただきます。

さまざまなデータの取得やデジタル化が進む中、認知の獲得や生活者の態度変容を目的とする“ブランデッドクリエイティブ”の領域では、「データを活用した最適化の手法が確立できていない」という状況がありました。

その要因は大きく二つ。一つが、「生活者の深層心理」や「ブランドへの感情的なつながり」といった要素は、広告接触後の行動データから把握するのは難しく、データが蓄積されにくいこと。もう一つが、TVCMはとくに出稿期間が長く効果検証までクリエイターが伴走できないため、定量的なデータに基づく知見がクリエイターに溜まりにくいということでした。

- 竹村

- これらの課題を解決するために、当社グループでは「Best HIT™」というTVCMの広告効果を測定する独自のTVCM定点観測調査を実施。2007年から現時点まで、約35万以上のCMに対して、広告効果に対するさまざまな調査データを取得・蓄積してきました。

たとえば「重要指標(広告表現効果)」では、“ブランドを魅力的に表現しているか”といった魅力演出度や、“広告が目立っていたか”といった注目喚起度、その他、商品特徴理解度や商品情報欲求度などの分析が可能。また、「好感要素」では、“商品の外観が気に入った”“商品の宣伝文句が良かった”“登場するタレントが良かった”など、好感を持たれた要素を把握することができます。さらに、「表現イメージ要素」は少し抽象度が高いものになりますが、“新しいものを感じさせる” “説得力がある” “共感できる” などの、広告を見て感じたイメージを客観的に掴めるようになっています。

- 竹村

- このような「Best HIT™」のデータを活用して開発したのが、TVCM分析支援ダッシュボード「STRATEGY BLOOM CM ANALYSIS」です。ここからは、このプロダクトの特長を3つ紹介します。

一つ目が、「CMランキング」です。「Best HIT™」のさまざまな評価指標をベースに、週間・月間・年間という3つの枠組みでランキングを表示できるため、「生活者に評価が高いTVCM」をクイックに把握することができます。

二つ目が、さまざまな分析メニューを用意していること。自社と競合他社のクリエイティブの特徴を比較分析したり、特定のCMを比較分析したりと、高度な分析スキルがなくても簡単な操作だけでクリエイティブの定量分析が可能です。

三つ目が、「Best HIT™」での数値や評価に加え、出稿量や出稿時期、出演タレントなどのCMの基本情報も一つの画面で確認できるようになっていること。情報が集約されるため、よりスムーズかつ効率的に分析できるようになっています。

競合や成功事例を分析し、次のクリエイティブに活かす

- 竹村

- 次に「STRATEGY BLOOM CM ANALYSIS」の活用事例について、3つのケースを紹介します。

ケース1は、「企業がどんなブランドイメージを蓄積できたのか」を分析した事例についてです。食品業界の二つの企業に対して、2024年に放送されたCMの「表現イメージ要素」に関する調査データ比較し、各社の特徴を把握した事例となっています。

まず、ピンク色で示している企業Xは、企業Yに比べて「ファミリー向け」「親しみが持てる」といった要素が高く出ていますが、これを解釈すると、生活者に対する安心感や身近なイメージ、生活への取り入れやすさを訴求しているということが見て取れると思います。

一方で、青色の企業Yは、企業Xに比べて「新しいものを感じさせる」「革新的な」「センスがいい」といった要素が高い結果になっており、生活者に対する情報鮮度や独自性を重視して戦略を打っていることがわかります。

このように、同じ食品カテゴリであっても、各企業で訴求目的は異なり、それぞれが独自のブランドイメージを確立していることが分析結果から読み取れます。

- 竹村

- ケース2は、「どのような表現がCMの広告効果に影響しているか」を分析した事例です。

「Best HIT™ 」の機能を活かして、魅力演出度を高めていくために必要な要素や表現を探索しました。

左側が「好感要素」、右側が「表現イメージ」に関する結果です。それぞれ、魅力演出度への影響度合いを表しています。グラフを見てみると、「好感要素」では、機能価値・使い方・外観などが上位に並ぶことから、実用性や他商品との差別優位性を訴求し、生活者が自身の生活に取り入れた際のイメージを醸成するのが、効果的だということがわかります。

また、「表現イメージ」では、活気がある・親しみのもてる・健康的な・ファミリー向けのといった項目が上位に並んでおり、生活者の日常生活に寄り添った表現をすることで、食品業界においては、魅力演出度が高まることがわかります。

このように、クライアント企業が定めるKPIに沿いながら、どんなクリエイティブ要素や演出表現を盛り込めばいいのかといったことも、このプロダクトの活用によって導き出せるようになります。

- 竹村

- ケース3は、「成功事例からクリエイティブTIPSを得る」という事例です。

たとえば、「指名検索数を高めていくために、サービスを理解してもらえるクリエイティブを模索したい」や、「競合他社の出稿量が圧倒的な場合、記憶に残るクリエイティブをつくりたい」などのKPIがある際に、散布図分析を用いて分析することも可能です。

具体的には、サービスの理解に関しては「商品特徴理解度」、記憶に残るCMに関しては「注目喚起度」という指標を縦軸と横軸に並べ、過去5年間に放送された全CMをプロット。今回の場合は、どちらも同時に高めていきたい場合なので、右上の第1象限にプロットされたCMが成功事例となります。該当するCMを一つずつ分析し、共通点を見出すことができれば、次回のクリエイティブ制作に活かしていくことができるはずです。

- 竹村

- 現在、膨大なデータを持つ「Best HIT™ 」を活用しながら、動画から広告効果を予測するAIも開発中です。すでにモデルの開発は完了しており、今後「STRATEGY BLOOM CM ANALYSIS」に追加機能としてアドオンしていきたいと思っています。

最後になりますが、今回は、「CREATIVITY ENGINE BLOOM」の中から、「STRATEGY BLOOM」について、活用事例とともにお話しさせていただきました。今まさに、その他のカテゴリやプロダクトについても開発を進めており、社内での利用が始まっています。

将来的には、プロダクト単体ではなく、他のプロダクト間・モジュール間をシームレスに連携することで、統合マーケティング業務の効率化や高度化に貢献していきたいと考えています。

この記事はいかがでしたか?

-

株式会社博報堂テクノロジーズ

マーケティング事業推進センター 開発推進1部

副センター長兼部長2005年、博報堂に入社。ストラテジックプラナーとして業界を問わず50社以上のクライアントのマーケ/コミュニケーション戦略・施策立案やブランディング、ダイレクトビジネス等に従事。2012年から、データ/デジタルを担う全社対応組織でのクライアント攻略やソリューション開発、研究開発組織の兼務も経て、現職。 現職では、CREATIVITY ENGINE BLOOMの開発に携わり、グループ全体で活用可能なプラニング支援モジュールの開発をリード。

-

株式会社博報堂テクノロジーズ

マーケティング事業推進センター 開発推進3部

部長通信会社を経て、2023年博報堂入社。研究開発組織にて、クリエイティブ業務支援関連のプロジェクトを中心に先端技術を活用したプロダクトマネジメント業務に従事。現職では、CREATIVITY ENGINE BLOOMにおけるマーケプラニング・クリエイティブ制作業務の効率化/高度化に資するプロダクト開発を推進。また、Human Centered AI InstituteのプロジェクトであるCreative technology lab beatに参画し、生成AIを活用したプロダクト企画に従事。

-

株式会社博報堂テクノロジーズ

マーケティング事業推進センター 開発推進3部2018年、言語学習サービスを創業。 AIを活用したコンテンツ制作手法を確立し、動画プラットフォーム上で10万人を超えるフォロワーを獲得。2020年、インターネット関連企業にて機械学習エンジニアとして、音声AIの研究開発に従事。2023年、博報堂入社。CREATIVITY ENGINE BLOOMおよびCreativity technology lab beatに参画。テクノロジストとして、先端技術を用いたR&D、プロトタイプ構築から本番開発まで一貫した開発をリード。2025年4月より現職。