マーケティングシステムの今~マーケティング&ITの実務家集団が語る事業グロースへのヒント【vol.9】組織をつなぎ、課題を解決する─プロダクトマネージャー(PdM)の役割と価値とは?

マーケティング活動において、データとテクノロジーが果たす役割は年々高まっています。データ基盤整備やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)活用、マーケティングオートメーション、AI活用といった言葉は、もはや特別なものではなくなりました。一方で、それらを「実際の事業成長」に結びつけられている企業は、想像以上に少ないのが実情です。本連載では、博報堂マーケティングシステムコンサルティング局(以下、マーシス局)のメンバーが、事業グロースに向けた「生活者発想×データ×テクノロジー」の挑戦について、日々現場で向き合っている知見や視点から発信していきます。

第9回では、組織横断でPDCAサイクルをデータドリブンで回し事業グロースに挑むプロダクトマネージャー(以下PdM)が「なぜ今求められているのか」、「新しく取り入れることによる効果はどの様なものがあるのか」をテーマに、大手メーカーでプロダクトのグロースを目的に、組織を跨って課題解決をする役割であるPdMを新しく設けたこと(PdMの新規組成)に携わった経験を基にご紹介します。

連載一覧はこちら

後藤 乃毅

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

CRM推進部

PdMが「なぜ今求められているのか」

多くの企業では、組織横断機能としては「デジタル技術やデータの活用を通じて、企業の業務やビジネスモデルそのものを変革し、競争力を高めること」を目的にDX部門が設立されるのですが、実際にはIT導入や業務効率化支援にとどまってしまうことが多く、企業全体の持続的成長のエンジンにはなりきれていないのが実態です。

その理由は、DX部門が他部門から「システム担当」のように見られてしまい、戦略的パートナーがおらず、DX部門が強い推進力を持てないことが挙げられます。そのため、現場の業務に寄り添っていく様なPdMの機能が、今後より一層重要になっていくと考えています。

PdMの役割と現場業務との目線合わせが重要なポイント

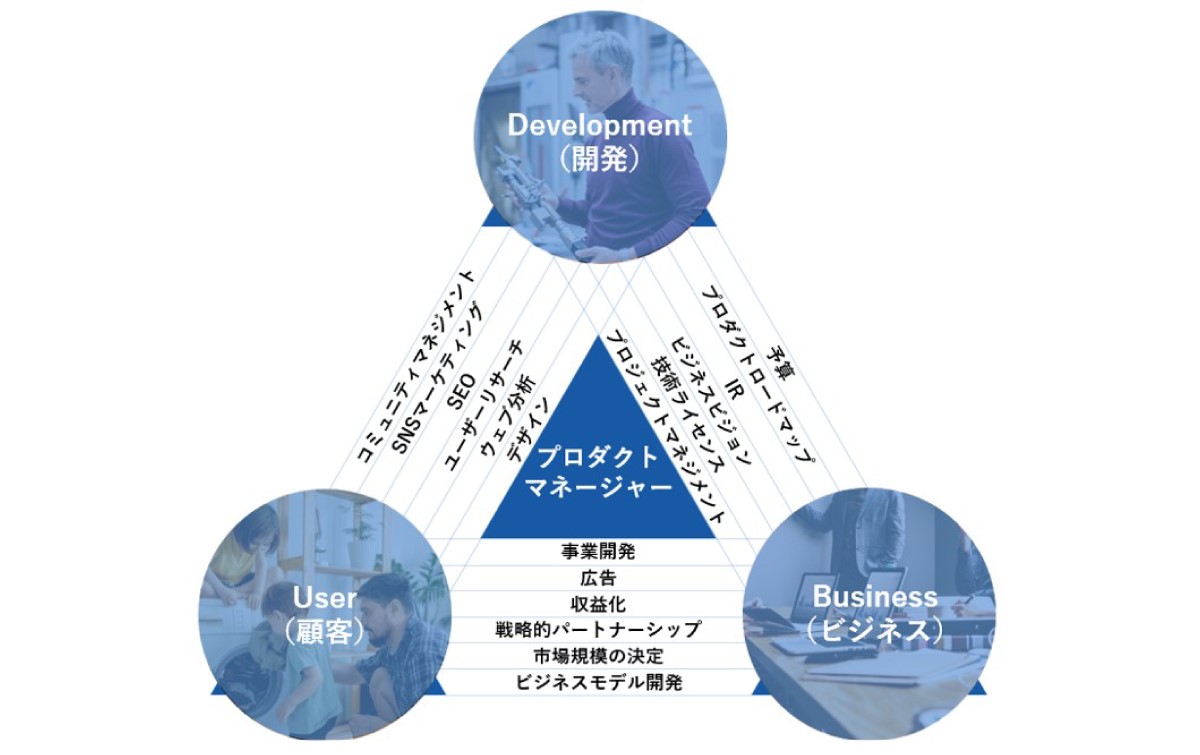

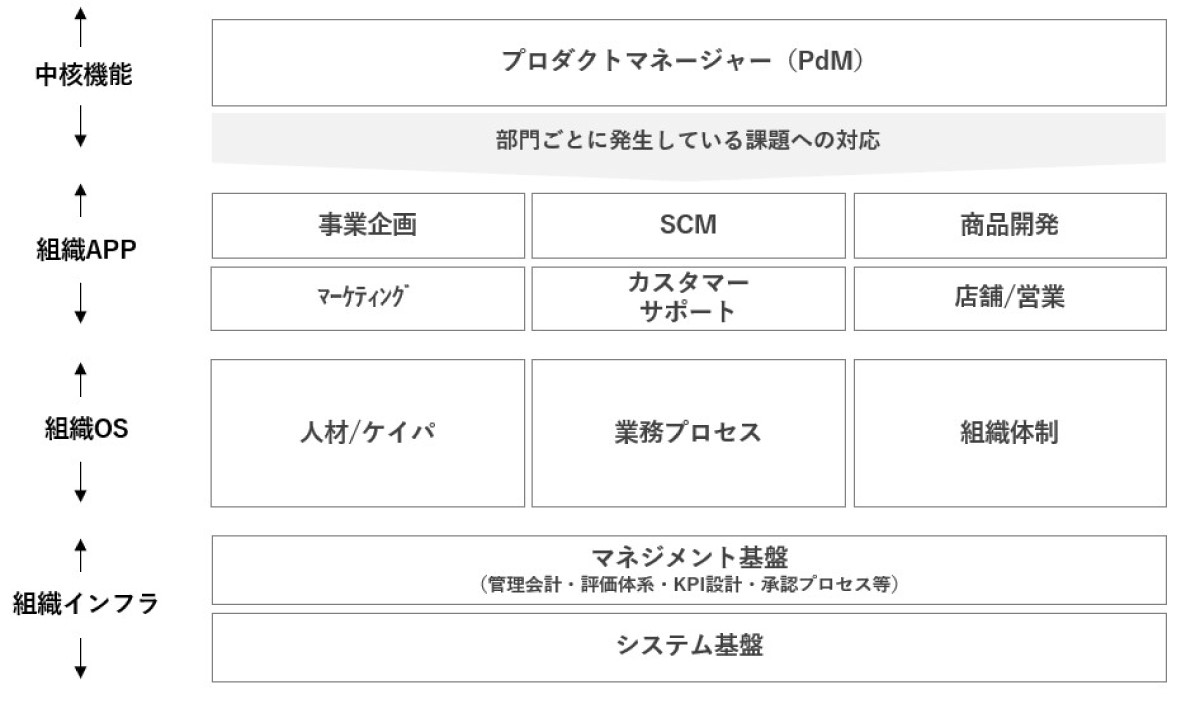

一般的にあげられるPdMの役割は、「Development(商品開発)」「User(顧客体験)」「Business(業務)」の交差点に立ち、プロダクトの成果の最大化というゴールのために各部門をリードすることです。しかし実際に大手メーカーで支援を推進する際に重要な役割は、各組織、担当者の役割や責任、評価体制・KPI設計、ケイパビリティ、組織の文化等、ハード面はもちろんソフト面をよく理解して、強い推進力をもって業務連携させていくことです。

ソフト面を理解すべき理由は、多くの場合、人はは現状からの変化や、自分の担当領域が広がり業務負荷が高まる事を嫌います。他部門との連携で自身の業務負荷が高まるとなると、協力を得ることは難しいのです。そのため、現場メンバーのケイパビリティ、業務、マネジメント基盤も含めて理解した上で、柔軟にPdMの業務と連携させていく必要があります。

そして組織横断で用いられる経営指標を事前にCxOクラスと認識合わせをすることで、トップダウンで強い推進力を持って進めることも重要です。

組織横断で策定されるKPIは、従来の部門別KPI(例えば営業部門の売上、開発部門のリードタイムなど)とは異なり、全社的な成果や顧客価値の最大化を図るための「全体最適」指標を用います。例えば、具体的には以下の様な指標が想定されます。

●NPS(ネット・プロモーター・スコア)

顧客推奨度を測定する指標で、複数部署(商品開発、営業、カスタマーサポート、マーケティング等)が一体となることで向上します。

●LTV(ライフタイムバリュー)

顧客一人あたりの生涯価値は、カスタマーサクセス、マーケティング、開発、運用すべてが関与し、組織横断での改善が重要です。

●CAC(顧客獲得単価)とROI(投資対効果)

新規顧客獲得に発生するコストは、宣伝・営業・開発・サポートなど多部門の連携で最適化されるべき指標です。ROI(投資対効果)も同様に全社的な視点で評価されます。

●エンゲージメントスコア/CSAT(顧客満足度)

顧客との関係性の深さや継続利用意向を測定する指標は、個別部門で完結しないため、広い意味での組織力が反映されます。

●クロスセル率・アップセル率

既存顧客への他サービス利用・上位サービス移行は、部署間連携で大きく左右されます。

PdMを担うために必用なスキルとマインドセット

企業全体における戦略立案、市場分析、収益モデル設計、顧客・UX体験設計、またそれに伴う業務・システムを理解したいところですが、全てを理解することは現実的になかなか難しいかと思います。上記の知見を持ちつつも、特に必要なスキルは、ステークホルダーを巻き込むためのリーダーシップや部署間の意見対立を調整し、目的共有と意思決定を進められる合意形成・折衝力。そして、なぜこの方針で進めるのか、なぜ今やるべきなのかを言語化・伝達できる説明力だと考えます。

組織横断でのPDCAサイクル業務を固めたら、プロセスを自動化して更にビジネスを加速させる

PdMの機能を組成した場合、ステークホルダー含め少なからず業務負荷が高まります。そのため、業務負荷低減に向けてPdMが中心となって業務を自動化していく必要があります。一般的な自動化事例は下記の通りです。

・主要KPIをリアルタイムにダッシュボード化

CxOクラスと調整した組織横断で主要KPIをリアルタイムにダッシュボードで可視化し、各事業部門の業績・稼働状況を定量で把握し、異常値を早期発見する仕組みを構築する

・NPSレポートから商品に関する声を自動で収集・分析し商品開発に反映

商品開発プロセスには、エンジニアの技術起点となるプロダクトアウト型から、生活者のニーズを反映するマーケットイン型へのシフトに向けてNPSレポートを活用する

・ターゲット顧客情報を自動で収集・分析し営業活動を高度化

ターゲット顧客の購買履歴、行動ログを分析し、成約率、失注理由など営業データを分析し、ボトルネックを可視化し、施策精度を改善する

・各マーケティング施策の効果を算定しマーケティング予算を最適化

テレビCMやデジタル広告、店頭プロモーション、価格、流通など、さまざまなマーケティング施策(Marketing Mix)が売上やシェア、ブランド指標にどのような影響を与えているか」を、統計モデル(多変量回帰分析など)を使って定量的に解析しマーケティング予算を最適化する

博報堂マーシス局が提供できる価値

博報堂がPdMの新規組成支援をすることで、生活者視点に基づくインサイト発掘や商品戦略・ブランド戦略、データに基づいたマーケティング戦略、生活者とのコミュニケーション設計は勿論、それらを各企業の業務に落とし込み、内製化するところまで支援することが出来ます。業務支援にとどまらず、内部で業務が回るように会議設計の見直しや社内ステークホルダー調整等も含めて総合的に支援出来るということが、博報堂ならではの提供価値です。様々なケイパビリティを持つ人材でプロジェクトメンバーを組成し、上記の様にグロースまで一貫して支援しクライアントの成功を後押しすることが可能です。

PdMは、企業の成長や顧客価値の最大化に不可欠な存在です。多様なスキルセットと関係者をつなぐ調整力を活かし、プロダクトを成功に導く役割が期待されています。ますます変化が激しい時代、PdMは組織の未来を切り拓く重要なポジションになります。

博報堂マーシス局は、変化の激しい時代においても、クライアント様の進化するパートナーとして、新しい価値創造に挑戦し続けます。

この記事はいかがでしたか?

-

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

CRM推進部 ビジネスデザインディレクター大手事業会社及びコンサルティングファームを経験し2022年に博報堂入社。これまで新規事業開発を中心に支援。企業のパーパス(存在意義)や事業・ブランド戦略といった上流工程から、具体的な業務やシステムの設計、運用まで、幅広い領域でクライアントを総合的に支援している。