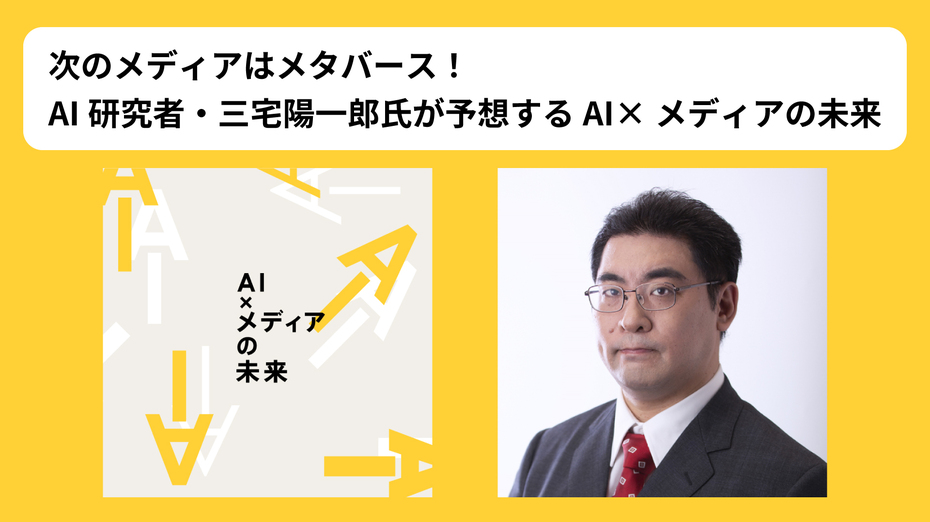

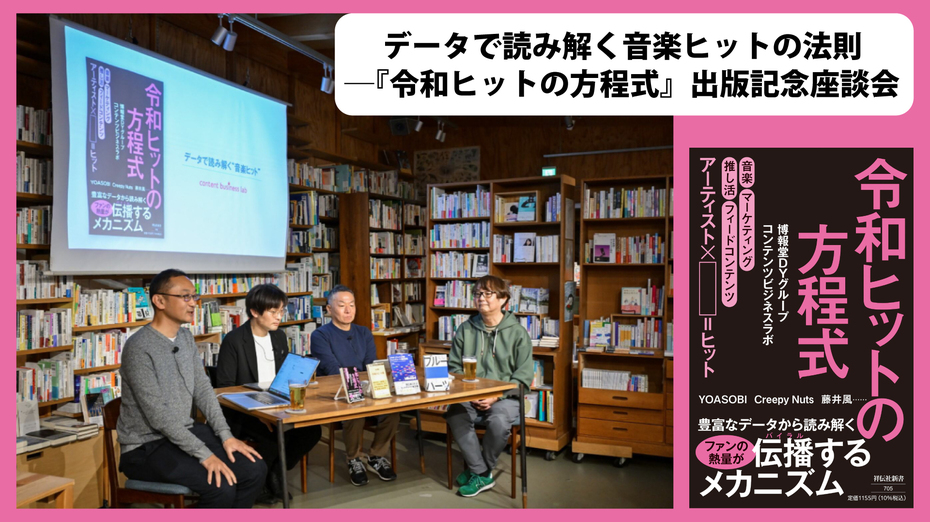

データで読み解く音楽ヒットの法則 ─『令和ヒットの方程式』出版記念座談会

ヒット曲を生み出す構造はどのように変化してきたのか。そして、現代のヒット曲はどのようにして生まれるのか──。博報堂DYホールディングス、博報堂の共同研究プロジェクト「コンテンツビジネスラボ」は、これまで行ってきた調査のデータをもとに令和の音楽ファンの実態を分析。そこから導き出されたヒットの法則をまとめ、書籍『令和ヒットの方程式』を発刊しました。その出版を記念して、音楽業界のキーパーソンをお招きし、2025年1月21日に東京・下北沢の「本屋B&B」にて座談会を開催。その模様をお届けします。

■ゲスト

スージー鈴木氏/音楽評論家

柴 那典氏/音楽ジャーナリスト

礒﨑 誠二氏/ビルボードジャパン チャートディレクター

■コンテンツビジネスラボ

木下 陽介/酒巻 恵美/三浦 慎平/佐藤 諒平

音楽ヒットを生み出す構造の変遷

- 木下

- コンテンツビジネスラボでは、音楽やスポーツなどのコンテンツに関する生活者の意識・行動調査を毎年行っています。その取り組みの中で、音楽ヒットのメカニズムを読み解く知見を蓄積してきました。その知見をもとに、ヒットを生み出す構造の変遷、音楽ファンの動向、新しいヒットの法則などをまとめたのが『令和ヒットの方程式』です。

はじめに、これまでの「ヒットの方程式」の変遷について、コンテンツビジネスラボのメンバーから説明してもらいます。

- 酒巻

- 音楽を聴く方法と情報源。その2つを軸にして、これまでのヒットの変遷を大きく3つの時代に分けて整理しました。「昭和~平成前期」「平成後期」、そして「令和」です。

「昭和~平成前期」はテレビとCDの時代です。音楽番組やドラマ、CMなどに多くの人たちが接触することからヒットが生まれたのがこの時代でした。

続く「平成後期」は、動画の時代でした。YouTubeやSNSが登場し、キャッチーなミュージックビデオが共有されて拡散したのがこの時期の特徴です。また、UGC(ユーザー生成コンテンツ)が盛んにつくられ始めたのもこの頃でした。

そして「令和」は、ストリーミングとショート動画の時代であると私たちは定義しています。サブスクリプションサービスが、音楽配信チャネルとしてだけではなく、情報源として機能しているのが令和の大きな特徴です。サブスクのプレイリストがヒットの発信源となり、さらに生活者自身がショート動画をつくって投稿することで、アーティストや楽曲が広く話題を集める。それが令和の特徴であると分析しています。

- 三浦

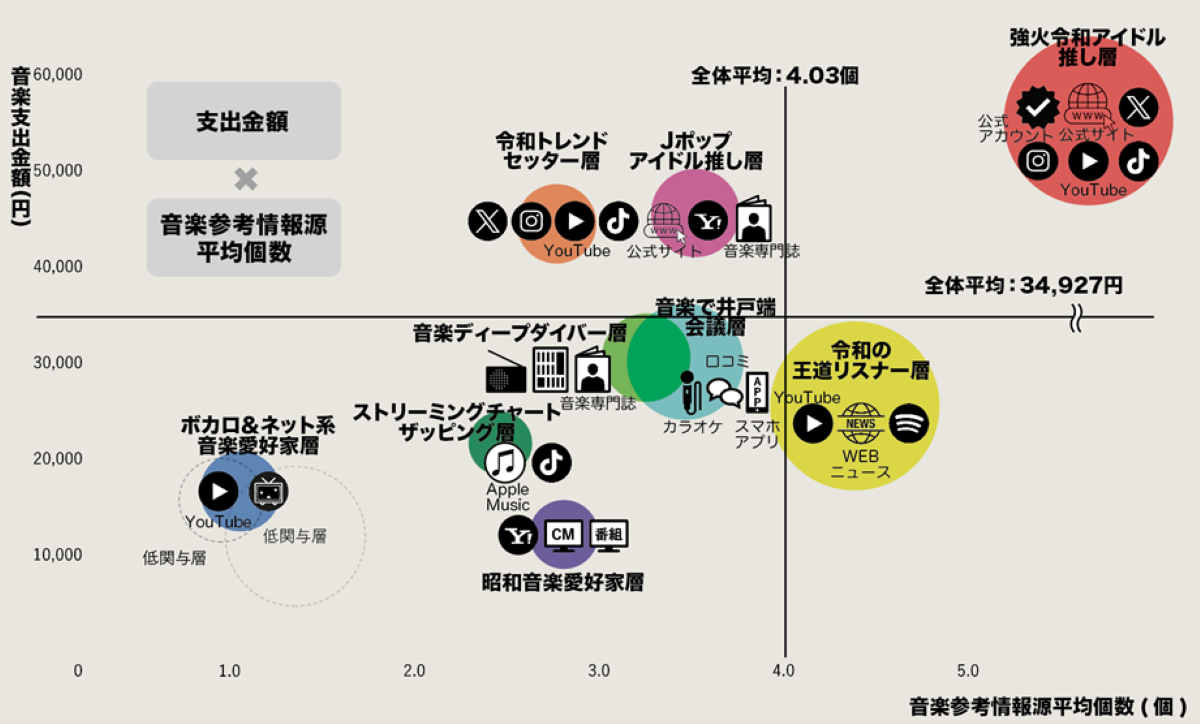

- 続いて、コンテンツビジネスラボが実施している「コンテンツファン消費行動調査」の結果をご紹介します。全国規模の調査なので市場ボリュームの推計が可能であること、2010年から継続的に実施している調査であること、計11のカテゴリーを横断して分析していること。その3点がこの調査の大きな特徴です。

昨年の調査結果をもとに、僕たちは音楽ファンを9つのクラスターに分類し、さらに音楽に関する年間の支出額と情報源の2つを軸として、それぞれのクラスターを4つの象限にマッピングしました。その中からいくつかのクラスターを見ていきたいと思います。

まず、「強火令和アイドル推し層」。これは、自らの「推し」への愛情を積極的に表現する層で、とくに10代、20代の女性に多く、JポップやKポップを好む傾向があります。情報源の数と支出が最も多いのがこの層です。

「令和トレンドセッター層」は、トレンドを捉えてそこに深くのめり込むことを志向する人たちです。10代、20代の男女が中心で、SNSで話題の音楽を重視し、リアルイベントにも積極的に参加する傾向があります。

「ストリーミングチャートザッピング層」は、時間をかけずに幅広いアーティストの曲に触れることを重視する層です。20代から30代女性が多く、参考情報にしているのがApple Musicのみという点に特徴があります。音楽への支出自体は比較的少ない人たちです。

最後が「ボカロ&ネット系音楽愛好家層」です。この人たちは、インターネットから生まれたコンテンツを重視します。これも10代、20代の男性が中心で、参考情報源はほぼYouTubeだけです。支出は非常に少ないのですが、今後可処分所得が増えたときにどういうアクションをするか注目すべき層であるとも言えます。これまでの調査では顕在化していなかった層です。

「アーティストの魅力」×「フィードコンテンツ」がヒットを生み出す

- 木下

- クラスター分析をしていて気づいたのは、「過去のカルチャーは廃れない」ということでした。昭和、平成の音楽需要のカルチャーは現在も残っていて、それが令和に新たに生まれたカルチャーと併存しています。

- 三浦

- それがまさに9つのクラスターとしてあらわれているということだと思います。

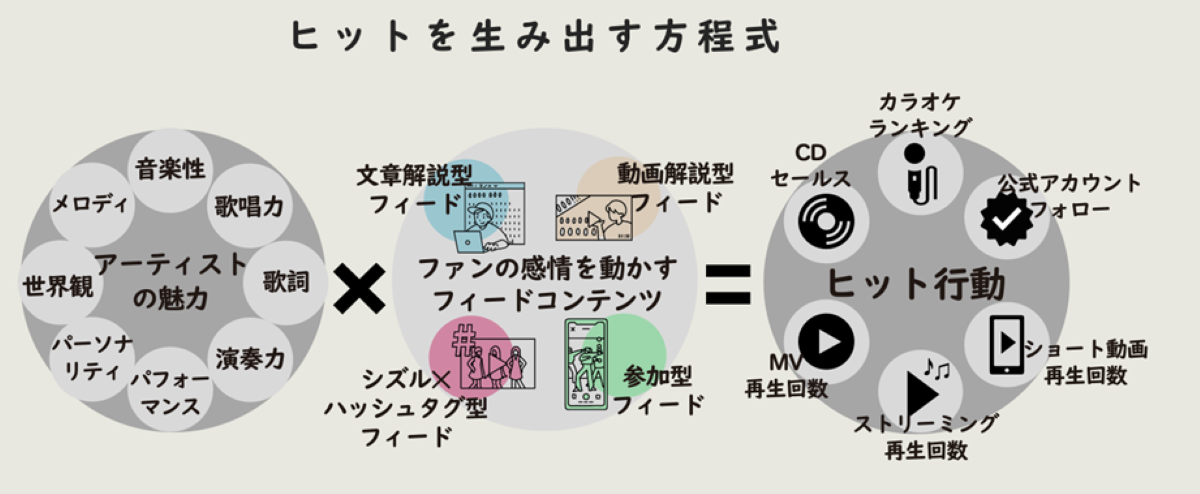

コンテンツビジネスラボでは、例えば、作品周辺の裏話や出演者エピソードやUGCなどのコンテンツの作品そのものではない情報が、コンテンツ消費のきっかけを作っており、ヒットのトリガーになっている点に注目をしています。コンテンツビジネスラボでは、このようなコンテンツの付帯情報を「フィードコンテンツ」と呼んでいます。

そのフィードコンテンツには、4つのタイプがあるとコンテンツビジネスラボでは、考えています。楽曲やアーティストを考察する「文章解説型」、アーティストの写真とハッシュタグによってSNSで情報が拡散していく「シズル×ハッシュタグ型」、動画でアーティストや楽曲の魅力に迫る「動画解説型」、自分たちが踊ったり歌ったりする動画をSNSに投稿する「参加型」です。とくに最近は、参加型フィードコンテンツが増えています。

これらのフィードコンテンツとアーティストの魅力が掛け合わされることでヒットが生まれる。そんな構造があるとコンテンツビジネスラボでは考えています。

- 木下

- 少しさかのぼると、星野源の『恋』に合わせて踊る「恋ダンス」が参加型の始まりだったような気がします。あの曲はテレビドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』の主題歌でした。ドラマの視聴率は初回は10%ほどでしたが、恋ダンスがブームになり回を追うごとに伸長し、最終回は20%を超える数字をたたき出しました。

- 鈴木

- 必ずしも多くの人が知っているわけではないフィードコンテンツから人気に火がつくことがありますよね。『NHK紅白歌合戦』に星野源が初めて出たときに、僕の周りには彼を知らない人がわりといました。曲がヒットしても、みんながそのアーティストを知っているとは限らない。とくに令和に入ってからは、そういう傾向が強まっているように感じます。

- 木下

- もちろん、フィードコンテンツだけからヒットが生まれるということはありません。あくまでもアーティストや楽曲に大きな魅力があることが前提です。そのうえで、それぞれのアーティストに最もマッチするフィードコンテンツが、最もマッチする情報源で発信されることでヒットに火がつく。そんな法則があるように思います。

多様化する「グローバルヒット」

- 佐藤

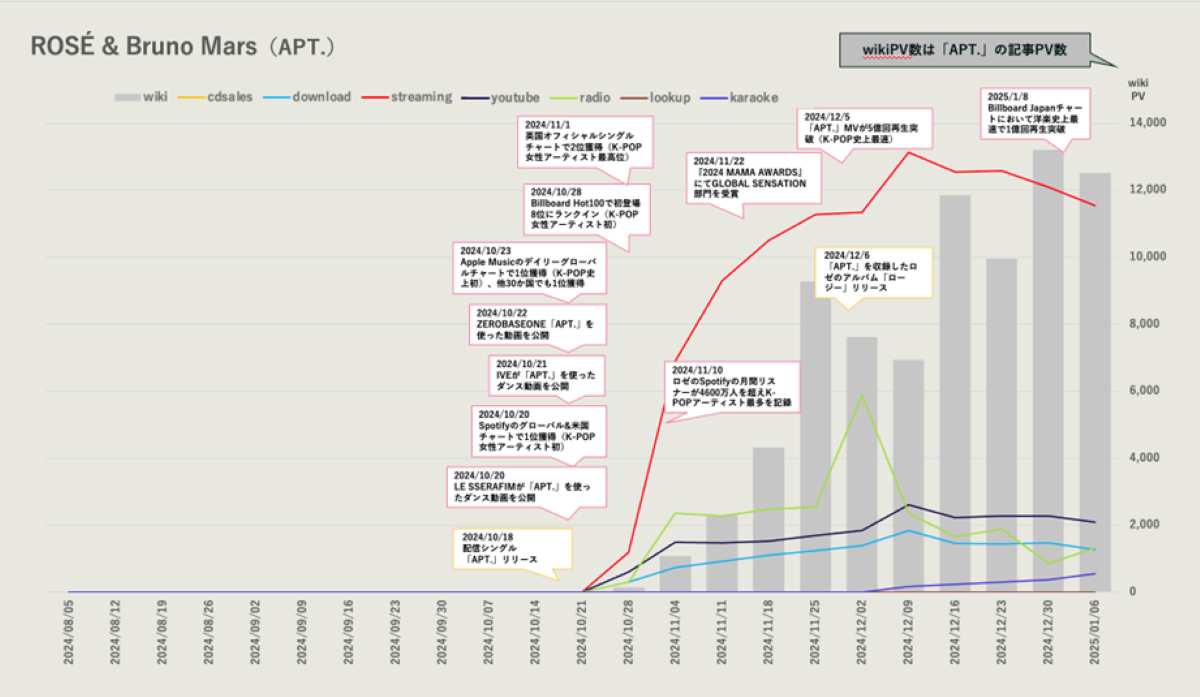

- 2024年にヒットしたアーティストと楽曲についても見ていきたいと思います。まず、ロゼ&ブルーノ・マーズの『APT.(アパトゥ)」です。2024年10月から11月にかけてストリーミングの再生回数が爆発的に増えて、現在もその人気が続いています。

- 鈴木

- この曲は、J-WAVEの年間ランキングで1位になりましたよね。秋口に人気に火がついて年間制覇したのは驚きですが、それだけ洋楽のマーケットが縮小しているということなのでしょうか。

- 礒﨑

- かなり縮小しています。だいたい日本の音楽マーケット全体の 1%前後くらいですね。ほかにKポップが8%から9%くらい。残りの9割強がJポップです。

もっとも、洋楽と邦楽を分けることにあまり意味がなくなっているようにも感じます。例えば、Creepy Nutsの『Bling-Bang-Bang-Born』は、最初にアメリカでヒットして、それが日本に波及した楽曲です。つまり、海外と国内の動向はかなりシームレスになっているということです。

- 鈴木

- YOASOBIや藤井風もグローバルでヒットしている人たちですよね。海外でヒットすると、「聴かなきゃ」とばかりに聴き始める人が多いようにも感じます。海外礼賛主義みたいな傾向がちょっとあるのかな。

- 柴

- YOASOBIのグローバル戦略はThe Orchardという会社が担っていて、各国のスタッフがそれぞれの国の状況に合わせてプロモーションの仕方を変えています。YOASOBIの曲が東南アジアで人気がすごく高かったりするのは、そういう戦略が功を奏しているのでしょうね。

- 礒﨑

- グローバルでヒットしているというと、アメリカ、インド、ブラジルなど人口が多い国で人気を集めていると考えがちですが、例えば『APT.』を見ると、アメリカの次に売れているのがフィリピンです。グローバルヒットという現象をひと括りでは語れない時代になっているように思います。

- 木下

- どの国でヒットさせるかということを、レコード会社もアーティストも意識するようになっていますよね。

- 礒﨑

- 韓国の音楽界では、その動きが10年以上前から始まっています。日本の音楽界も今後その方向に進んでいくのではないでしょうか。

- 木下

- 一方、Creepy Nutsのインタビュー記事を読むと、彼らはグローバルをほとんど意識していなかったようです。

- 礒﨑

- 彼らは、自分たちが楽しいと思えるものをつくるということをいつも強調していますよね。「大人が仕掛けた」わけではなく、楽曲のクリエイティビティでグローバルを席巻した。これはすごくいいことだと思います。

- 鈴木

- 今のヒットは、以前よりも自然発生的になっているような気がします。人為的ではなく、民主的というか。それはとてもいい傾向だと僕は捉えています。

「過去の楽曲が掘られる」ことがヒットにつながる

- 佐藤

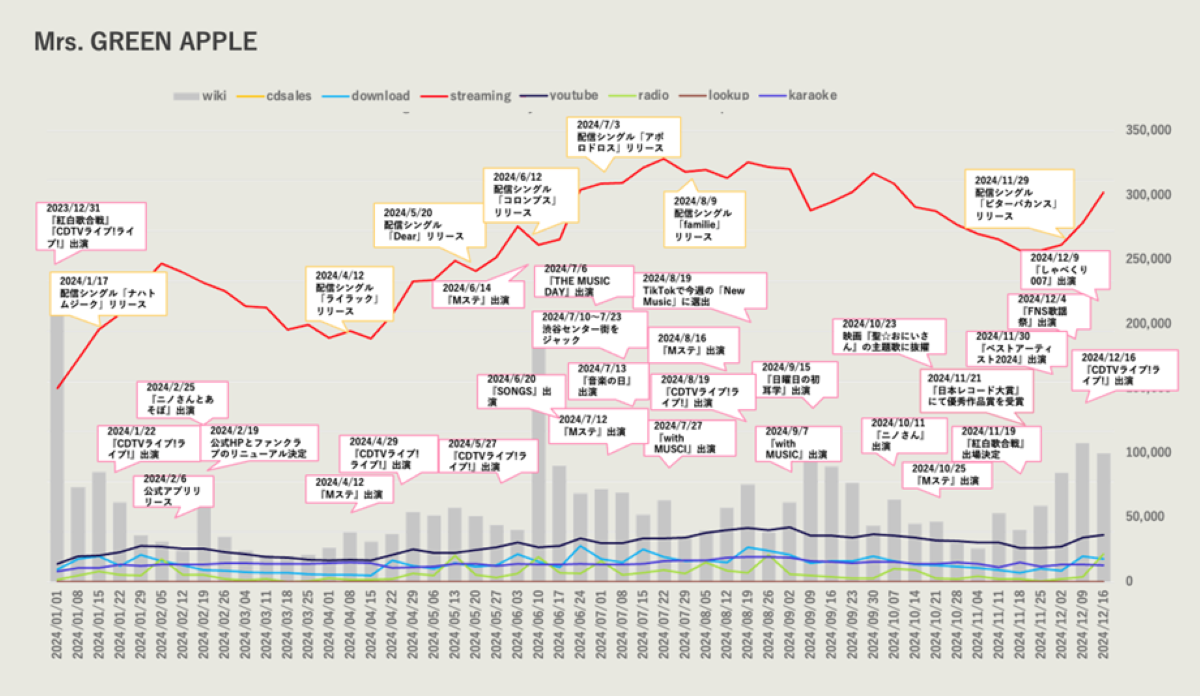

- Mrs. GREEN APPLEにも触れておきたいと思います。彼らの特徴は、楽曲のリリースのペースが非常に速く、かつそれらがすべてチャート上位にとどまり続けていることです。新曲が注目されると、以前の曲にもあらためて注目が集まる。そんな動きが続いています。

- 柴

- 僕がMrs. GREEN APPLEを取材したのは2024年の4月下旬のことで、その記事は5月頭に掲載されました。ちょうど、今もチャート上位にある『ライラック』がリリースされた直後でした。その記事で僕は「現代の国民的バンドとは何か。それはMrs. GREEN APPLEである」とかなり思い切って書いたのですが、あっという間にそれが周知の事実になってしまいました。

- 礒﨑

- Mrs. GREEN APPLEの楽曲のグローバルデータを見ると、大半が日本国内のシェアであることがわかります。海外比率が非常に低いわけです。Creepy Nutsの楽曲の海外比率が数十%あるのとは対照的です。これだけの内需があるアーティストが今後海外に挑戦していくとどうなるか。そこに僕はとても興味があります。

- 柴

- Mrs. GREEN APPLEが人気を集めている理由の1つとして、かなり幅広い世代に支持されていることが挙げられると僕は考えています。彼らが5人組バンドだった頃からのファンがいて、以前はMr.Childrenが好きで今はMrs. GREEN APPLEが好きという人たちがいて、さらにもう少し上の世代の宝塚、ミュージカル、ディズニーなどが好きなファン層もいます。支持層が全世代にわたっていること。それが彼らの人気の秘密であるというのが僕の仮説です。

- 鈴木

- 彼らのように、一組のアーティストの曲がビルボードチャートのランキングに何曲も同時に入っているのは、これまでなかった現象ですよね。

- 礒﨑

- 19曲がチャートインしています(2024年1月21日現在)。これまでだと、新曲が出ると前の曲はチャートから落ちるのが普通でした。でも、彼らの場合は落ちないんですよ。複数の楽曲が同時に聴かれている。スージーさんのおっしゃるように、これは新しい現象です。

その背景にあるのは、ストリーミングサービスの浸透だと思います。あるアーティストの楽曲に興味をもった人は、そこから過去にさかのぼっていろいろな楽曲を聴くことができるようになっています。「過去の楽曲が掘られる」ことが、アーティストのヒットの条件になりつつあるように思います。

音楽業界の「読み」を超えて生まれるヒット

- 木下

- これからの「ヒットの法則」はどのようなものになるか、それぞれのお考えをお聞かせいただけますか。」

- 柴

- 「わからない」というのが僕の率直な答えです。もちろん、業界から見てヒットしそうなアーティストはいます。業界内のヒットの法則のようなものもあると思います。しかし、そういうところから漏れているアーティストや曲がヒットすることが往々にしてあります。どこからヒットが生まれるかは予想できない。だから、「ヒットの法則」はわからない。そう僕は思います。

- 鈴木

- 個人的な願望としては、より生音を使った音、エフェクトをかけていない音。そういう曲がヒットするといいなと思っています。もう1つは、先ほども話に少し出たように、「仕掛け」から生まれるのではないヒットがどんどん出るといいと思いますね。ここ数年はその傾向が強まっているので、いい流れだなと感じています。

- 礒﨑

- この5月に「MUSIC AWARDS JAPAN」という新しい音楽賞が発足します。その事務局には、音楽業界以外の人たちも参加しています。業界の論理ではないところから、どうヒットが生まれていくのか。それを考えるいい枠組みであり、実際にこれまでになかった形のヒットが今後はどんどん出てくるのではないかと考えています。

- 木下

- ヒットの定義や法則は多様化しているし、いろいろな国がヒットの発信源になる時代になっている。そんなことが今日のお話を通じて見えてきたと思います。これからも引き続き、ヒットの動向を注視していきたいと考えています。本日はありがとうございました。

『令和ヒットの方程式』

著:博報堂DYグループ コンテンツビジネスラボ

版型:新書判・280ページ

定価:1,155円(本体1,050円+税)

発行:祥伝社

Amazonリンク:https://www.amazon.co.jp/dp/4396117051/

この記事はいかがでしたか?

-

スージー鈴木氏音楽評論家1966(昭和41)年、大阪府生まれ。 早稲田大学卒業後、博報堂に入社。在職中より音楽評論家として活躍。 2021(令和3)年、55歳になったのを機に同社を退職。

スージー鈴木氏音楽評論家1966(昭和41)年、大阪府生まれ。 早稲田大学卒業後、博報堂に入社。在職中より音楽評論家として活躍。 2021(令和3)年、55歳になったのを機に同社を退職。

-

柴 那典氏音楽ジャーナリスト1976(昭和51)年、神奈川県生まれ。 音楽ジャーナリスト。ロッキング・オン社を経て独立。 音楽やビジネスを中心に幅広くインタビュー、記事執筆を手がける。

柴 那典氏音楽ジャーナリスト1976(昭和51)年、神奈川県生まれ。 音楽ジャーナリスト。ロッキング・オン社を経て独立。 音楽やビジネスを中心に幅広くインタビュー、記事執筆を手がける。

-

礒﨑 誠二氏ビルボードジャパン チャートディレクター1992(平成4)年にキティ・エンタープライズに入社しライブ制作に携わる。 2006年に阪神コンテンツリンクに入社し、 ビルボードの日本国内のブランディングを担当。 ジャパンチャートの設計に当初から関わる。

礒﨑 誠二氏ビルボードジャパン チャートディレクター1992(平成4)年にキティ・エンタープライズに入社しライブ制作に携わる。 2006年に阪神コンテンツリンクに入社し、 ビルボードの日本国内のブランディングを担当。 ジャパンチャートの設計に当初から関わる。

-

博報堂テクノロジーズ 執行役員 兼マーケティング事業推進センター センター長2002年入社。マーケティングやコンサルタント職として多数業種を経験。2010年より研究開発職としてマーテク、アドテク、AIやXR技術を活用したマーケプロダクト開発を推進。2012年からコンテンツビジネスラボのリーダーとして、スポーツ・音楽を中心としたコンテンツビジネスの支援を行う。好きな音楽ジャンルは邦ロック。グローバルで活躍する次世代若手アーティストを日々発掘中。

-

博報堂 アカウント統括室2006年から営業として様々な商品やサービスを幅広く担当。K-POP雑食現場メインオタクとして、コンテンツビジネスラボに参画。

-

博報堂DYホールディングス マーケティング・テクノロジー・センター 研究開発1G 上席研究員2015年入社。研究開発組織にて、サイバーフィジカル時代における要素技術研究や生活者動向にまつわる研究、ユースケース開発に従事。また、コンテンツを起点としたビジネス設計支援チームコンテンツビジネスラボのメンバーとして、とくに、音楽におけるコンテンツ消費動向研究を行う。ノイズミュージックからロックまで幅広く聴く雑食系。

-

博報堂 ストラテジックプラニング局 マーケティングプラナー2020年新潟博報堂入社。2023年より博報堂にてマーケッターとしてクライアント業務に従事しつつ、コンテンツビジネスラボにも参画。Jポップやボカロ・ネット系を中心に、新旧問わない幅広い国内音楽好きを活かして活動中。