【第7回】日経トレンディ元編集長とひも解く、令和の“良い買物”とは ~買物欲で捉える今の潮流と未来の兆し<モノ編>~

「売るを買うから考える。」という言葉をスローガンに2003年より活動している博報堂買物研究所の取り組みを紹介する本連載。

第7回は、「ヒットするモノとは何か?」を捉え続けてきた日経トレンディ元編集長、「日経トレンディ」「日経クロストレンド」発行人 の佐藤氏に、買物研の瀧本が話を伺いました。ヒット商品の変化やそこから見えてくる生活者の買物潮流の変化、令和の買物行動の兆しを読み解きます。

連載一覧はこちら

(写真右から)

佐藤 央明 氏

株式会社日経BP トレンドメディアユニット長

「日経トレンディ」「日経クロストレンド」「日経エンタテインメント!」「日経デザイン」発行人

瀧本 晃裕

博報堂 買物研究所 マーケティングプラナー

●日経トレンディ「ヒット商品ランキング」から見る、ヒットの系譜

- 瀧本

- 今回は「日経トレンディ」を20年近くご担当されてきたヒット商品の専門家、佐藤氏にお話しをお伺いしたいと思います。生活者の『買いたい』と、『何が流行っているか』は密接に関係していると思います。ヒット商品はここ20年でどのように変化したのでしょうか。

- 佐藤

- 私は日経トレンディで2005年からヒット商品の特集を担当してきました。毎年12月号で発表する「ヒット商品ランキング」を担当し、誌面では翌年のヒット商品を予測するという特集も行っています。【売れ行き】【新規性】【影響力】と3つの基準を設けてランキングを発表していますが、以前に比べると「すべての基準を満たす」商品は減ってきているように感じています。

- 瀧本

- 確かに生活者の趣味嗜好が多様化していると言われて久しいですよね。買物研究所でも、生活者の買物潮流は「コレ」と提言するのが難しくなってきていると感じています。

- 佐藤

- もちろん、大きな流れを俯瞰すると見えてくることもあります。例えば、2009年頃はリーマン・ショックなどによる影響で「政府が主導しないとものが売れづらい」時期でした。エコカー減税、家電のエコポイントなどの施策に代表されます。デフレの時代に入っていく中で、“安さ”に加えて“納得”できるものでないと中々ヒットしづらい状況でもありました。

- 瀧本

- まさに安くても良い“モノ”が増えていった印象です。コモデティ化が進む中で差別化が難しくなると、好きだけど買われないケースが増えますよね。この時期に買物研究所は、モノに対する欲求だけではなく、『「良い買物がしたい」という欲求、つまり買物欲を捉えることがデフレ時代に選ばれるには重要だ』と提唱しております。モノ観点では、「選ばれる」ためにはどのようなことが重要だったのでしょうか。また、今はどういった変化が起きていると考えていらっしゃいますか。

- 佐藤

- モノへの付加価値の付け方で多かったのは、ブランドエクステンションです。例えばビール市場だと、既存の商品ブランドを使って黒ビールを出したり、プレミアム化させたりというのが、一時期トレンドになりました。

ここ最近の変化としては、マーケティングが顧客視点になってきたと感じています。例えば家電のヒット商品ですが、生活者のライフスタイルに合ったものが登場しています。2008年頃まではテレビが良く売れ、ドラム式洗濯乾燥機やスチームオーブンレンジなど、既存の家電をリプレイスする技術革新が起きていました。一方で、物が溢れてこれ以上家電を置けなくなったよね、という状態に移ってきた近年では、ステルス家電のように、省スペースニーズを満たすものが話題になっています。生活者のライフスタイルに寄り添った商品がトレンドの中心になってくるのでは?と考えています。

- 瀧本

- 買物観点から、いま「選ばれる」ためには?を考えると、買物プロセスの中でネガティブに思う瞬間が少ない≒ストレスフリーであることが要素の一つとして、買物欲調査からは見えています。例えば、損失回避傾向です。スマホの普及をはじめとして、情報が増えすぎているからこそ、買った後から悪い口コミに出会ってしまうこともあるかと思います。そういった経験を通して、買物に“正解”を求める傾向が強くなっていると捉えています。損失回避も巧妙化してきていて、買物研が実施した生活者インタビューでは、悪い口コミを見て、その投稿内容を許容できるか?で買うかどうかを決めるという話も聞けました。生活者の側でも様々な工夫が進んでいるようです。

- 佐藤

- 日経トレンディでも、生活者のそうした傾向を意識して誌面作りをしています。

生活者に代わって様々な商品を使って比べる、その中で良いところと悪いところをフラットに評価する記事を作っています。商品の評価は主に、「編集部メンバー」と「専門家」の意見の2本立てで行います。中立的な人としてお墨付き的な「専門家」の感想や意見をいれることで、評価の納得性を担保しています。

●令和の“良い”買物とは?

- 佐藤

- 損失回避は、令和の“良い”買物、を考えるうえでも重要なヒントになると思います。

レトロブームを例にお話しすると、レトロに関連する大きなヒットは、実は2018年以降、この6年間に集中しています。私は今注目を集めているZ世代が消費し始めたタイミングと重なるのではないかと捉えています。

Z世代は物心ついた時からデジタルデバイスに囲まれており、良い意味で新旧の区別がついていません。例えば音楽アプリで音楽を楽しむ時にも、曲を古いか新しいかという基準で聴かない。古い曲も最新曲も同じ土俵で良し悪しの評価をしています。新しいからイイじゃなくて、本質的にいいモノを見極める力が強い世代とも捉えることができるかもしれません。

そのなかで、昔一度流行ったものであれば、いいモノのはずだから、失敗しづらいハズ、という発想もあるかと思います。反対に最新のモノは、まだ誰もそれをいいモノと判断していない状態なので、買うのを躊躇する方もいると思います。

メーカーとしては新商品に固執する必要はなく、懐かしいブランドを掘り起こしていくということも打ち手としてはあり得ると思っています。

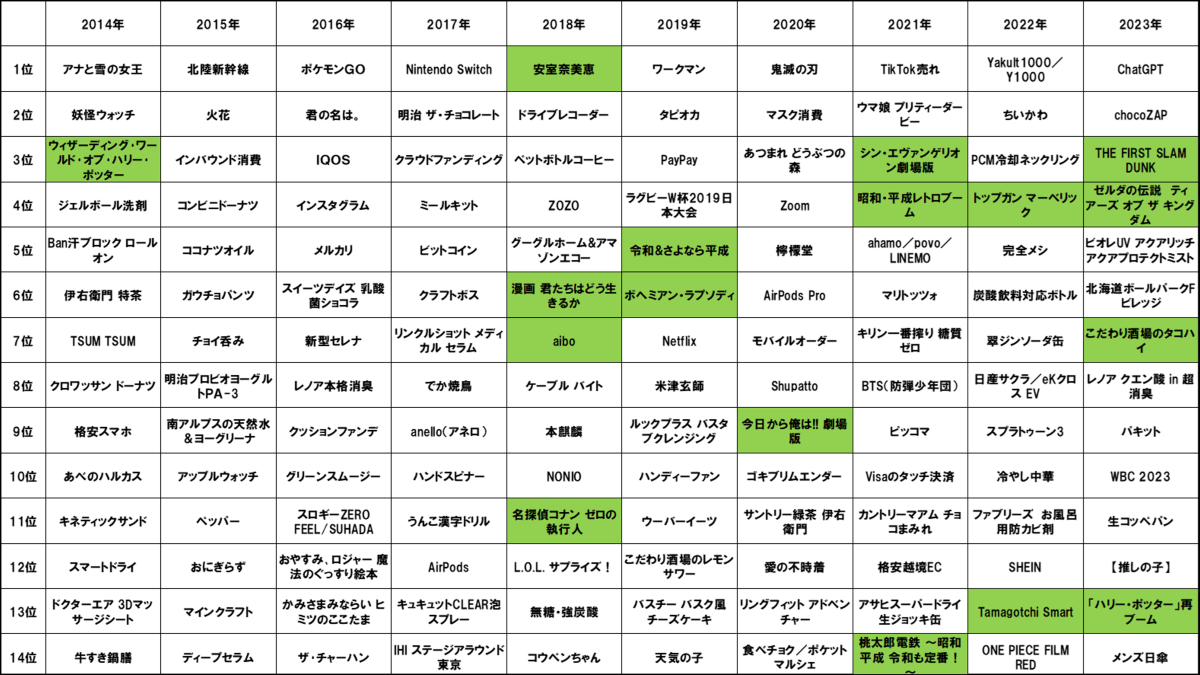

注)「日経トレンディ」過去10年の12月号「ヒット商品ベスト30」から、ランクインしたヒット商品の上位15位を抜粋。佐藤氏がレトロ要素を含むと考えたものを緑色で示した

- 瀧本

- あくまで肌感にはなってしまいますが、近年はシリーズものや古くからあるブランドのリブランディングといったようなケースが本当に増えていると感じます。

レトロブームがZ世代の損失回避ニーズから来ているというお考えは非常に興味深い仮説だと感じました。

●「偏愛性」を刺激し、買物の楽しさを実感できる体験を

- 瀧本

- 今度は、未来の買物体験に話題を移していきたいと思います。

買物欲のツボから発想していくと、私たちは『LOVE&BOOST』:“買いたい”を“盛り上げる“ツボが今後重要になっていくのではと考えています。例えば、商品や売場にストーリー性があることで買物したい気持ちが高まってくるということがあるかと思いますが、ヒット商品ランキングの中から注目されている、未来に向けた動きはありますでしょうか。

- 佐藤

- 仕事や生活シーンにAIが入り込んできたのが象徴的です。「2023年ヒット商品ベスト30」では1位に「ChatGPT」を選定しましたが、今後、生活のあらゆるシーンで生成AI活用が進むと見ています。買物シーンにおいても例外でなく、買物は「検索型」からAIに相談して提案してもらう「提案型」に変化すると思います。生活者に普及していくためには、噓のない信頼できる情報を基にした提案であるという「信頼感」の提供と、使いたくなるUI/UXが重要になるでしょう。

- 瀧本

- 世界最大級のリテールの展示会「NRF 2024」でも、AIがとても重要なテーマとして扱われていました。

たとえばChatGPT上で料理のレシピを相談するようなことは、今後普通になっていくかもしれません。これは海外の事例ではありますが、メニューの提案だけでなく、家のストックでは足りない食材を教えてくれて、それを全部カートに入れると決済のリンクが送られてくる、といったこともできるようになっています。

ただし、すべてが自動化されるわけではないとも思っています。買物研究所の独自調査で「魅力的に感じる買物サービス」についてアンケートしたところ、特に魅力度が低かったのは、『 “他者に選択を任せて自分の負担が少ない”サービス』でした。AIを使って生活が便利になるのは喜ばしいが、ある程度の「選択感」は残っていて欲しいという生活者の心理がうかがえますね。

- 佐藤

- 確かに、人間は全部人に任せてしまうとやることがなくなって、それはそれで嫌だと感じる性質があると思います。昨年日経トレンディの誌面で「うまい魚最新案内」という、普段取りあげるテーマとは異質の企画を行いました。この企画の狙いは、推し活が社会現象になる中、「うまい魚図鑑」「最強の買い方」「“寿司屋”の真実」など様々な方の「好き」に引っ掛かるテーマを作ることで、これまで日経トレンディを読まれていない方にも興味を持っていただくことでした。挑戦的な試みでしたが、お読みいただいた幅広い方から良い評価をいただけました。この様々な「好き」を用意する取り組みは、先ほど瀧本さんのお話にあった、『LOVE&BOOST』:“買いたい”を“盛り上げる“ツボ、にある「偏愛性」と重なると思います。今後も老若男女から等しく興味を持たれる新しいテーマのくくり方を模索していきたいと思います。

- 瀧本

- 多くの人に興味を持ってもらえるように、引っ掛かりをたくさん設計しておくというのは、非常に勉強になります。確かに、「お寿司特集」より「魚特集」の方が、釣りをする人も食べるのが好きな人も幅広い人にすそ野が広がると思います。ワインの催事よりも、お酒の催事、特定のグループの催事よりもK-popアイドルの催事など、入口を広く作ってファンを増やしていく、というのは新しいマーケティングの手法にもなりうると感じました。

- 佐藤

- 若年層は、バブル崩壊から続く不況の中で育ったこともあり、買物の楽しさを実感する機会が少なく、「買物=作業」として捉えてしまう人が多いと感じます。そのような中、「偏愛性」を刺激することで、楽しい買物があることを伝えていくことは重要だと思います。生活者に求められる少し先のいい買物体験は、買物の失敗をゼロにしたいという気持ちに寄り添いつつ、買物の楽しさを実感できる体験だと考えています。

この記事はいかがでしたか?

-

佐藤 央明氏株式会社日経BP トレンドメディアユニット長

佐藤 央明氏株式会社日経BP トレンドメディアユニット長

「日経トレンディ」「日経クロストレンド」「日経エンタテインメント!」「日経デザイン」発行人仙台市出身。出版社勤務後、2004年日経ホーム出版社(現・日経BP)入社。「日経トレンディ」「日経ビジネス」記者などを経て、2017~2019年に日経トレンディ編集長。12月号恒例の「ヒット商品ランキング」デスク歴は約10年。2021~2022年に「日経クロストレンド」編集長。2023年より現職。

-

博報堂

買物研究所 マーケティングプラナー2017年博報堂入社。入社以来一貫してマーケティング部門で幅広い業種のブランドマーケティング戦略立案に従事。2022年より現職。ショッパーインサイト研究及びソリューション開発を担当。