DIRECT_Content 「これ、やりたい」から「すぐ、できる」へ【メディアイノベーションフォーラム2019】

11月に開催されたメディアイノベーションフォーラムのテーマは「DIRECT_ 多接点時代のつながり方」。デジタル化によって私たちの生活やビジネスが多接点時代を迎えようとしている今、コンテンツやコミュニティ、会話の役割はどのようにアップデートされ始めようとしているのでしょうか。多接点時代における「ダイレクト」なつながりに注目し、「会話」「コンテンツ」「コミュニティ」の各テーマにおいてパネルディスカッションが行われました。

パネルディスカッション2

テーマ:DIRECT_Content 「これ、やりたい」から「すぐ、できる」へ

パネリスト:

加藤友規

日本テレビ放送網株式会社 社長室R&Dラボ主任(兼)CSR事務局(兼)ICT戦略本部新規事業ディビジョン

白土学

株式会社枻出版社 執行役員 経営企画室長 兼 ピークス株式会社 取締役マネージングディレクター

モデレーター:

メディア環境研究所 上席研究員 斎藤葵

■既存メディアが取り組む、ユーザーとの新しいつながり方

- 斎藤

- 情報を届けて終わり、見せて楽しませるだけで終わり、ではなく「すぐ、できる」コンテンツをつくっていくには何がポイントになるのでしょうか。実際に「すぐ、できる」コンテンツに着手されているメディア企業のお2人に、ヒントをいただきたいと思います。

- 加藤

- 日本テレビ社長室R&Dラボの加藤です。2019年6月に発足したばかりなのですが、中国などのIoT事情を調べたり、技術や社会、生活者のトレンド、考え方の変化などをリサーチしながら、5年後、10年後どういうビジネス開発が可能なのかを考えるような部署です。放送だけではないテクノロジーを活用しつつ、新しいビジネスの種の発掘をしています。

- 白土

- 枻出版社はこれまで約50年「趣味とライフスタイル」を標榜し、年間500点くらいの出版物、定期刊行物の雑誌やムックで提案しています。またもう一つ私が所属しているピークスでは、枻出版社のアセットを活用し、メディアプラットフォーム、クライアントソリューションなどの新しいサービスでお客様とつながっていこうという発想でやっています。私自身はグループ全体の経営企画のところと、ピークスにおけるニュービジネスの責任者として、トランスフォーメーション、デジタルマネジメント、データ活用などの分野をどんどん取り入れているところです。

- 斎藤

- ありがとうございます。最初にお2人に伺いたいのは、生活者との新しいつながりについてです。放送なら視聴者、雑誌なら読者と、他に、放送でもなく雑誌でもないところではどのようにつながっているのでしょうか?

- 加藤

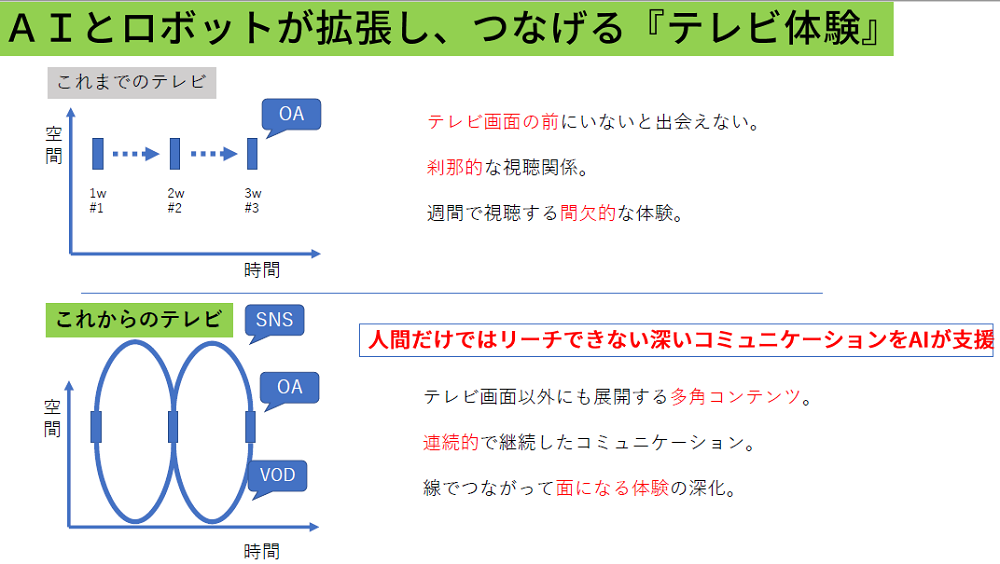

- 既存事業のイノベーションという意味で、2年くらい前から、AIを使ってテレビ番組とリアルな視聴者をつなげられないかということに取り組んでいます。2017年に「AIカホコ」、そして2018年には大阪大学と一緒にアンドロイドアナウンサー「アオイエリカ」を開発し、社外プロジェクト的に活動しています。アンドロイドは、言葉の認識、意味の理解、自然な対話など、コミュニケーションに必要な技術の集合体のようになっています。番組やイベントなどで活用し、そうした技術を学びながら、使えるものがあれば新しい企画に活かしていこうとしています。

最新の取り組みでいうと、『あなたの番です』というドラマの2クール目で劇中にも登場した「AI菜奈ちゃん」を、LINEで視聴者とも会話できるような形で提供しました。非常に好評でLINEの友だち数は134万人、総会話数は2億9000万に及びました。日常的な会話だけではなく、「犯人は誰?」といったドラマの内容についての会話も多かったです。メインユーザーは中学生から大学生、特に若い女性が8割で、LINEなどを使い慣れている方に接点を持っていただけました。そうしたユーザーの方は、動画配信サービスで提供しているアナザーストーリーなどのいわゆる深掘コンテンツにも誘導できる効果があることがわかりました。

このようにAIやロボットの拡張によってテレビ体験をつなげるようになれば、これまで時間的にも空間的にも断絶されていたオンエアとオンエアの間でも、エンゲージメントを高めていくことができると感じました。

- 斎藤

- 点ではなく、線というか面で、継続的に生活者とつながっていけるのですね。白土さんはこのお話を聞いていかがですか。

- 白土

- まさに多接点時代にうまく対応されていると感じました。テレビ局がいいなと思うのは、テクノロジーを使いながらもやはりエンタテインメントに徹することができること。楽しんでもらうことが第一に来るので、生活者にとってもハードルの低い、間口の広いものになっている気がします。

- 斎藤

- なるほど、そうですね。枻出版社さんはまさにいま、「すぐ、できる」コンテンツ事業に実際に取り組まれているそうですが、少しお話ししていただけますか?

- 白土

- 来年の春先をマイルストーンに置いている事業で、毎日の晩御飯用に料理家のレシピ動画を配信しています。ユーザーは3万人くらいで、配信するとだいたい見てもらえる、非常にエンゲージが強いメディアです。簡単なAIも活用していて、好きな食材を入力すると、料理家さんのレシピの中から適したものをレコメンドしてくれるようになっています。データ分析やデプス調査では、主婦の皆さんが毎日晩御飯のメニューを考えるのにいかにプレッシャーを感じているか、本当に切実な悩みだということがわかりました。この手のメディアをやっていると、次はECサイトで鍋や釜を売ってみようということになりやすいのですが、ユーザーにとって最大の課題解決は、紹介しているメニューがそのまま家に届くことだと我々は考えました。そこで現在、料理家さんが紹介するレシピが食卓に届くような宅食サービスも開発中です。

もう一つは、今度のゴールデンウィークには皆さんにも楽しんでいただけるよう進めているもので、登山情報提供メディアにガイドマッチングサービスをプラスした「Share the Mountain」という事業です。我々は長らくアウトドアメディアをやってきて、3~4泊かけて縦走する上級者向けから、子連れで山を楽しむ方向けまで、メディアを分けて運営してきました。そうした専門的な各業界とのコネクションを強みとして持っているので、各地にいる、「山に来てほしいガイドさんたち」と、「山に登りたい人」を結びつけるサービスができないかと考えたのです。日程や場所を決め、ガイドを選んでいただいたら、「子どもと行きたい」「2泊で行きたい」などのニーズに合わせてガイドさんが細かいプランをカスタマイズしてくれるというものです。何がやりたかったかというと、我々が持っている、バーティカルに非常に強いエンゲージメントを持ったお客様の集合体に対して、メディアの提案のその先にあるサービスを提供すること。提案から実行まで一気通貫して「直接的に作用する」サービスを開発しているわけです。

- 斎藤

- ほかにもサービスを考えていらっしゃいますか。

- 白土

- ご紹介した2つのサービスもそうですが、それぞれ異なる課題感に応じて、お客様のインサイトをとらえてテクノロジーと掛け合わせ、サービスを考えなければなりません。そのなかでも「1対1対N」をオーソドックスな考え方として大切にしています。たとえば編集長のような人はメディア露出もあれば記事も書き、非常にトラストを持っている。あるいはカリスマトレーナーのような人もいる。そういう人が、ある特定のお客様に対して1対1で時間提供すること自体を、大勢の方に見てもらってコンテンツ化するということもあります。

実際に、大型犬を飼う人向けのメディアで、「今週末に犬を連れていける旅行プランを編集長に教えてほしい」といったやりとりを配信していますが、特定のオーディエンスの方が非常に興味深く見てくれています。そこを会員化し課金することで、サービスの形を変えることにチャレンジしているところです。

■メディアによる「体験の場」づくりの最前線

- 斎藤

- では「すぐ、できる」コンテンツづくりに不可欠な「体験の場」をどうつくっているのか。それぞれ教えてください。

- 加藤

- R&D的な取り組みですが、今年CMの体験を拡張できないかと考え、日本テレビのMRを研究してきたmixtaチームと博報堂須田さんのVRARのチームと一緒に、MR(Mixed Reality)を活用した「未来の広告」をプロトタイプしました。というのも、テレビCMもウェブCMも、可処分時間のリーチを追い求めるがゆえに嫌われてしまう状況があったので、そこをもうちょっと楽しく体験でき、商品理解などを高められるようなものが作れないかと考えたんです。

2次元のテレビCMをつくるのと同時に、実際に女優さんを3Dキャプチャして、自分の部屋にやってくるような体験ができるというもので、特にウェブは親和性が高く、部屋の中にいるキャラクターと一緒にゲームをするくらいのことが将来のCMではできるのではないかと考えています。

今は専用のグラスをかぶらないと体験できないので、すぐに使えるものではありませんが、5年後10年後に生まれる世代を考えれば、AIも、世の中のあらゆる場所がこうしたインタラクティブなディスプレイになっている状態も、当たり前になっていると思います。そこで提供できる価値は何かを、このチームで一緒に考えさせていただいたのです。

またXR技術を応用したmixtaという新規事業をスタートさせています。「憧れのあの人に会える」という部分をコアバリューとした「mixta shot」では、昨年9月、東京ドームに撮影ブースを置き、ジャイアンツの選手と一緒に撮影できるということを試験的にやったところ、幅広い年代の方々で行列ができ好評でした。現在10台ほどのプロトタイプを展開しています。

- 斎藤

- 確かにスポーツやエンタテインメントとは相性がよさそうですね。生活領域、たとえばAR×健康といったことも考えられそうですか。

- 加藤

- キーノートで紹介された、フィットネスサービスの「Peloton」の事例などは、すごく面白いと思いますね。自分一人だと継続できなくても、一緒にトレーニングできるとモチベーションも上がる気がします。ユーザーに合わせて、ディスプレイの中のカリスマがいろいろと教えてくれる。そういうビジネスもまた可能性がありそうです。

- 白土

- テックドリブンではありつつもちゃんと中心にエンタテインメントがあることで、生活者が気軽に楽しみながら新しいテクノロジーになじんでいくというのがいいですね。間口を広げるという意味で、テレビ局は情報集客エンジンとしての機能が非常に大きい。一方我々としても、縦に掘っていくようなところでは十分生活者と寄り添っていけるのではないかと考えています。

- 斎藤

- バーティカルに、より深くつながっていく出版社と、気付きを与え間口を広げていくテレビ局の可能性はどちらもとても大きいと感じますね。

■変わるコンテンツのつくり方

鍵は企業の垣根を超えたコラボレーション

- 斎藤

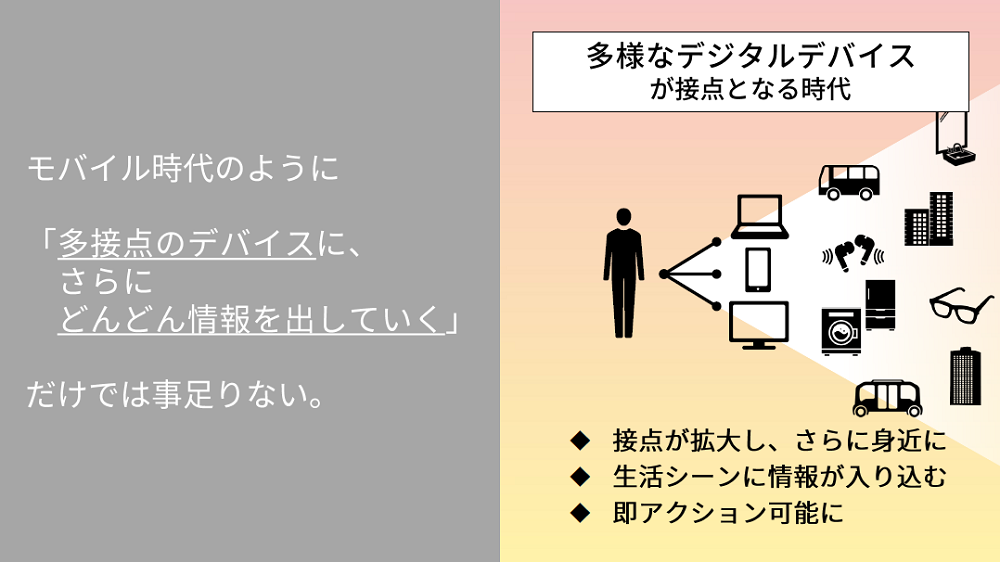

- 最後に、多接点時代の放送・紙のコンテンツのつくり方がどうなっていくのかについて、お考えをうかがいたいと思います。接点が拡大し身近になったとき、ただ情報を出すのではなく、どこにどう流して生活に作用させていくべきなのか。白土さんからお願いします。

- 白土

- いわゆる「トレ女」「アクティブ女子」に向けて、ヨガやフィットネス、ラン、自転車などトレーニング全般におけるコンテンツを機器メーカーに提供し、そこでエンゲージを取っていくという事例があります。「生活にどこまでコンテンツが入れるか?」という視点でいうと、このサービスにはお風呂の中でヨガとボイストレーニングができるという機能もあり、音声メディアにも取り組んでいます。特に女性にとって重要な入浴体験をよりリッチ化させることで、どれくらいブランドサイド、あるいは我々メディアサイドへの影響力が高まるかを実証実験しました。

- 加藤

- なるほど。今のところ音声メディアは「ながらコンテンツ」として多く使われていて、特に若年層のradikoユーザーが多いのも調査で出ています。いい領域ですよね。

- 白土

- ビジネスシーンとして非常にいいと思いますし、生活者の課題感にちゃんと着目した際、我々のコンテンツによってどこまで生活者に近づけるのか、多接点で検証しているところです。

- 斎藤

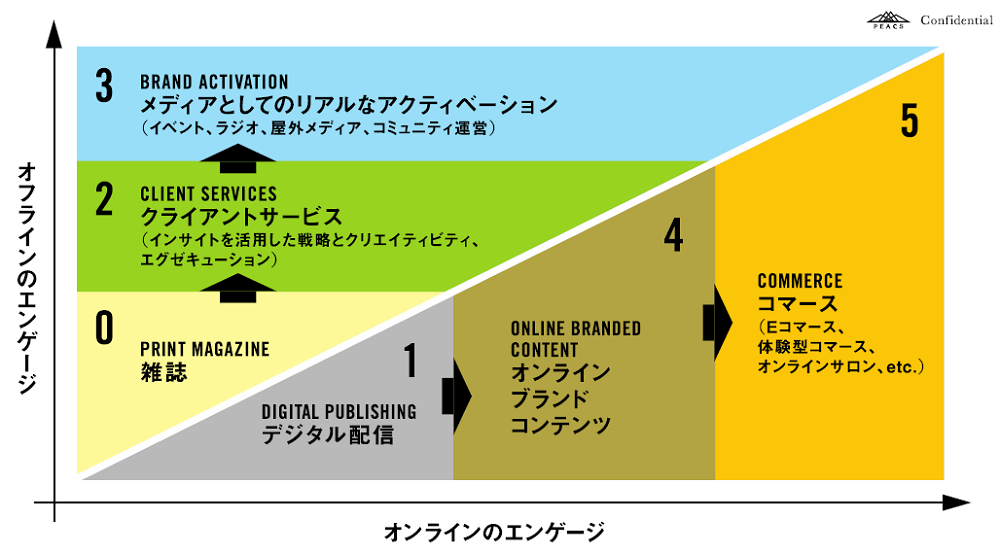

- 最後に枻出版社さんのこちらの資料をご説明いただけますか。

- 白土

- あるカンファレンスの資料を我々なりに解釈したものですが、これだけ個人が情報発信できる世の中でメディアが持つ役割とは何なのかを改めて考えてみたものです。オフラインとオンラインを縦横で切っていて、我々既存メディアのコアバリュー、ビジネスは「0」「1」にあたります。上にある「2」の部分は、出版なりメディアのアセットを活用したクライアントサービスということで、現在すでに取り組まれているものです。我々の場合ユーザーインサイトやクライアントニーズをよく把握でき、仮説を立てやすい環境にあるので、こうした戦略とクリエイティビティ、アウトプットによってエグゼキューションまで持っていくことができるメディアということになります。その先の「3」はブランドアクティベーションの領域になりますが、出版社としてもイベントや屋外メディアに出ていったり、コミュニティ運営といったところまで活動を広げているところです。

さらに右の流れでいくと、デジタル配信なども含め、ブランドコンテンツを我々の領域で作ることもできる。そして、次のステップ、つまりEコマースやオンラインサロンなど、「3」「5」のその先にも、ユーザーは存在しています。そこまで出ていって多接点に持っていき、オールカバーしていくことで、我々も本当の意味でダイレクトにユーザーとつながることができると思うのです。そういう意味で、他メディアや企業とのコラボレーションが今後の肝になってくると考えています。

- 斎藤

- なるほど。ありがとうございました。加藤さん、最後に一言お願いします。

- 加藤

- 枻出版社さんがターゲットとされているユーザーは、趣味を持っていたり自分のやりたいことがわかっていたりするユーザーだと感じます。我々テレビがターゲットにしているユーザーはその手前の方もいるので、我々としては逆に「こんなことをやってみたら楽しそう」「いい生活が送れそう」などの気づきを与えるという部分に力を入れています。世の中のさまざまな取り組みと、テレビの発信する情報が接点を持ってきちんとつながっていけば、やりたいと思った人が本当にすぐに取り組める環境をつくることができる。コラボレーションの可能性を大いに感じますね。

- 斎藤

- お2人ともありがとうございました。

この記事はいかがでしたか?

-

加藤 友規日本テレビ放送網株式会社 社長室R&Dラボ主任(兼)CSR事務局(兼)ICT戦略本部新規事業ディビジョン

加藤 友規日本テレビ放送網株式会社 社長室R&Dラボ主任(兼)CSR事務局(兼)ICT戦略本部新規事業ディビジョン

-

白土 学株式会社枻出版社 執行役員 経営企画室長

白土 学株式会社枻出版社 執行役員 経営企画室長

兼 ピークス株式会社 取締役マネージングディレクター

-

博報堂DYメディアパートナーズ

メディア環境研究所 上席研究員