生成AI時代に勝ち残る組織とは? 今こそ取り組むべき「AI-Ready化」の実践ステップ ー業務・データ・組織の変革ー【セミナーレポート】

生成AIの登場により、企業におけるAI活用は急速に広がりを見せています。一方で、「AIを導入しても使いこなせない」「データが整っていない」「業務が属人化していて再現性がない」といった課題に直面し、本質的な業務変革や顧客価値創出に結びついていないケースも少なくありません。企業にとっての競争優位は「AIをどう導入するか」ではなく、「AIを活かせる状態=AI-Readyをどう整えるか」にかかっています。

こうした課題に応えるため、博報堂DYグループは、企業がAI技術を業務活用するために必要な土台や準備が整っている状態=「AI-Readyな状態」の構築を支援するコンサルティングサービス「DATA GEAR for AI-Ready」を開発し、提供しています。

本記事では、博報堂DYグループが推進する「AI-Ready」の考え方をもとに、単なるツール導入では終わらせない実践的なAI活用のステップと、データ基盤・組織体制の整備に必要な視点をご紹介したセミナーの模様をレポートします。

<登壇者>

森 正弥

株式会社博報堂DYホールディングス 執行役員 Chief AI Officer/Human-Centered AI Institute 代表

株式会社博報堂テクノロジーズ 取締役

土井 京佑

株式会社博報堂 マーケティングシステムコンサルティング局 データプラットフォーム推進部 部長

"Human-Centered AI"で切り拓くマーケティングの未来

- 森

- 私が代表を務める博報堂DYグループのAI研究組織「Human-Centered AI Institute」では、「AIは人の創造性の進化・拡張に貢献し、生活と社会を支える基盤となる。」をフィロソフィーに掲げ、「Human-Centered AI(人間中心のAI)」という考え方のもと、当社グループが目指すAIの開発・活用・管理のあり方を追求しています。従来AIに対しては、生産性をいかに上げるか、価値をいかに作るか、そのためにAIの信頼性をいかに高めるか、といった考え方が重視されていました。しかし我々は、この基本的な考え方をさらにアップデートすべきではないかと考えています。AIを活用することで、企業の創造のプロセスをどう変えるか。取引先やビジネスパートナー、さらには生活者との今までにないコラボレーションをどう切り拓いていくか。それによって、市場や社会を新たに定義していく。個人や企業のレベルだけでない、社会的なレベルにおける人間の創造性の進化・拡張といった領域まで、「人間中心のAI」という考え方をアップデートしていくべきだと考えています。

AGIの到来と、歴史が示す「掛け合わせ」の重要性

- 森

- 米・投資運用会社 ARK Investment Managementが、「あと何年でAGI(汎用人工知能:人間が遂行できるあらゆる知的作業を実行できるAI)が実現するか」について専門家の予測平均を発表しています。2019年時点では「あと80年」でしたが、2023年には「あと8年」にまで縮まりました。専門家の予測がものすごい勢いで前倒しになっているのです。

トップランナーたちの予測はさらに急進的です。“AIのゴッドファーザー”であるジェフリー・ヒントン氏は「早ければ2030年、もしくは2045年」、シンギュラリティの提唱者 レイ・カーツワイル氏は「2029年、もしくは2032年」、Google DeepMindの共同創業者 シェーン・レッグ氏は「2028年」、Anthropicの創業者 ダリオ・アモデイ氏は「2026年か2027年」、そしてイーロン・マスク氏にいたっては「2025年か2026年」と予測しています。

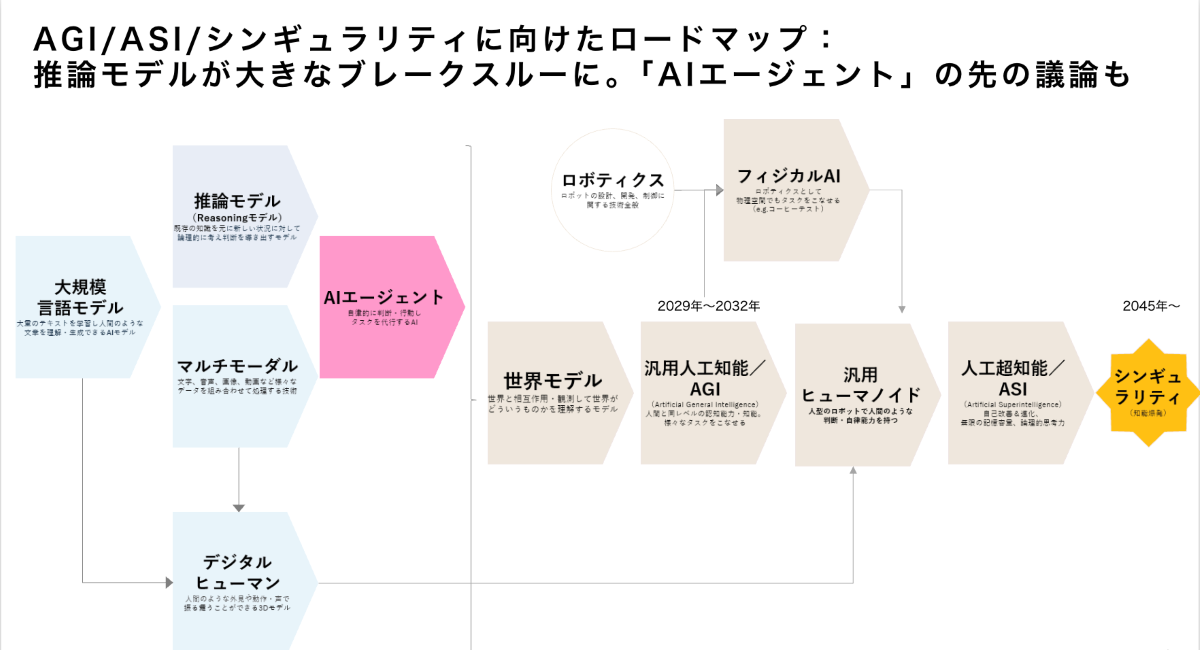

下図は我々が作成したシンギュラリティまでのAI技術ロードマップです。「大規模言語モデル」から始まり、昨年Open AIが発表した「推論モデル」、「マルチモーダル」が進み、それらの成果を受けて「デジタルヒューマン」が活発になっています。さらに推論モデルによって“考える”ということができるようになり、今年は「AIエージェント」が注目されています。そして次のアーキテクチャーとして「世界モデル」が議論され、その先にはAGIが控えています。また、ロボティクスを融合した「フィジカルAI」も迫っています。

しかし、歴史を振り返ってみると少し違う見方もできます。例えば産業革命の鍵となった蒸気機関や電気といった革新的な技術も、それら単体で社会を変えたわけではなく、他の技術や領域の強みと結びつき、具体的なユースケースが生まれることで大きな変革を巻き起こしてきました。

AIにおいても全く同じことが当てはまります。AI技術だけでイノベーションは起きません。例えば、今まさに進化している医療診断AIは、AIだけで成り立っているように見えますが、実際はMRIやCTといった高精細な画像技術の進化があってこそ実現したものです。同じように自動運転は、AI技術だけでなく、高性能なバッテリー技術や安価になったセンサー技術が組み合わさって生まれています。AI技術に何を掛け合わせるかが大事であり、企業においてそれはまさしく「自社の強み」です。そして企業の強みとは、企業独自のデータと業務、そして組織の力に他なりません。

「調査・探索」から「見極め・仕組み化」へ

- 森

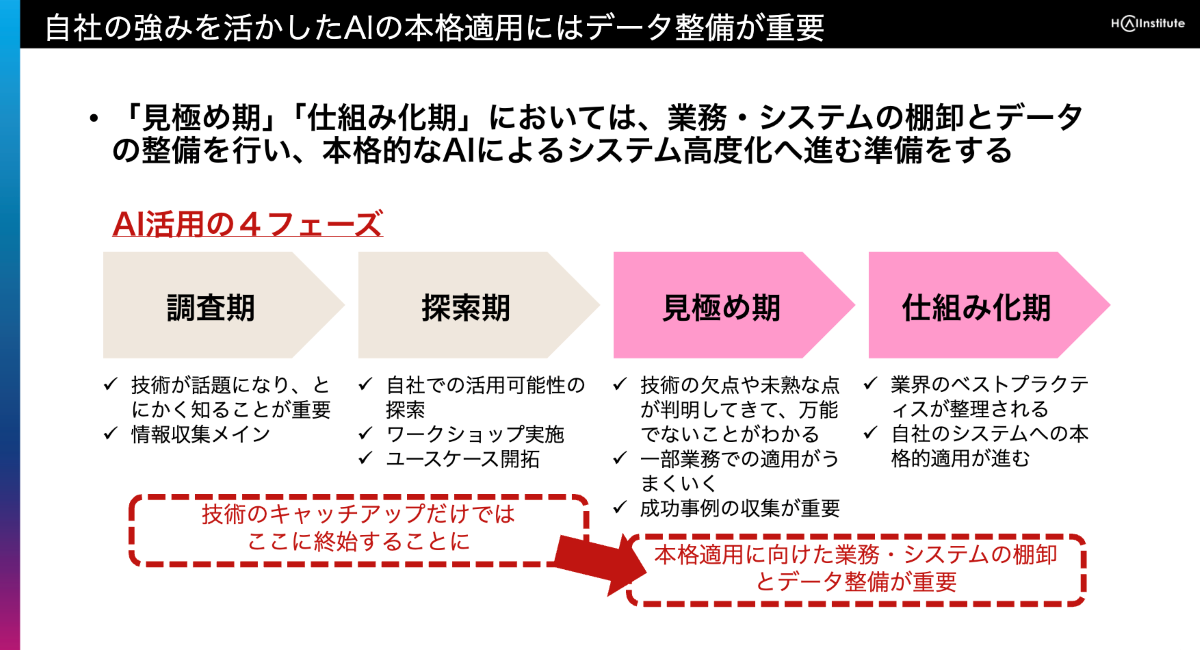

- 自社の強みを活かしたAI活用の実現に向けて、「調査期」「探索期」「見極め期」「仕組み化期」の4つのフェーズを進む必要があります。

【フェーズ1:調査期】新しいAI技術が登場した際に、それがどのような技術なのかを調べる段階。

【フェーズ2:探索期】その技術を自社や業界でどのように使えるか、可能性を探る段階。

【フェーズ3:見極め期】成功事例や失敗事例から、自社にとって本当に有効な活用法を見極める段階。

【フェーズ4:仕組み化期】見極めた活用法を、自社の業務プロセスやシステムに組み込み、定着させる段階。

AI技術の進展速度がはやすぎることもあり、多くの企業は、キャッチアップに明け暮れ、フェーズ1の「調査期」とフェーズ2の「探索期」をひたすら繰り返すだけで終わってしまいがちです。しかし、これだけでは何の成果も生まれません。やがて市場から取り残されてしまうでしょう。

重要なのは、フェーズ3の「見極め期」に進むことです。AIへの期待があったけれど実際は使えなかった、失敗した、という話も出てくる中、成功事例をヒントにして、「活用のコアはここではないか」と自社にとっての独自の有効な活用法を見極める。そして最後が「仕組み化期」。フェーズ3で見極めた活用法を、自社の業務システムや組織のあり方、データを棚卸しして整備し、ビジネスプロセスに埋め込んでいく。この「見極め期」と「仕組み化期」にどう入っていくか。そこが、今まさに問われ始めているのです。

では具体的にどのように進めていくべきか、ここからは土井よりご説明します。

生成AIがもたらす競争環境の変化

- 土井

- 私が所属するマーケティングシステムコンサルティング局は、マーケティングとITの実務家集団として企業のビジネスグロースを支援しています。顧客体験の設計から、データインフラの整備、組織変革や人材育成まで一気通貫でカバーしています。

- 皆さんが日々感じていらっしゃるとおり、AI技術の進化によってできることは格段に増えました。動画や音楽を簡単に作ることができたり、仕事においては日々の業務が大きく効率化されるなどさまざまな変化が起きています。

- 一方で、これまでのDX(デジタル・トランスフォーメーション)を振り返ると、「最初の期待値が高すぎたがゆえに途中で頓挫した」、「ツールを導入してもなかなか活用されない」といったケースが多くありました。

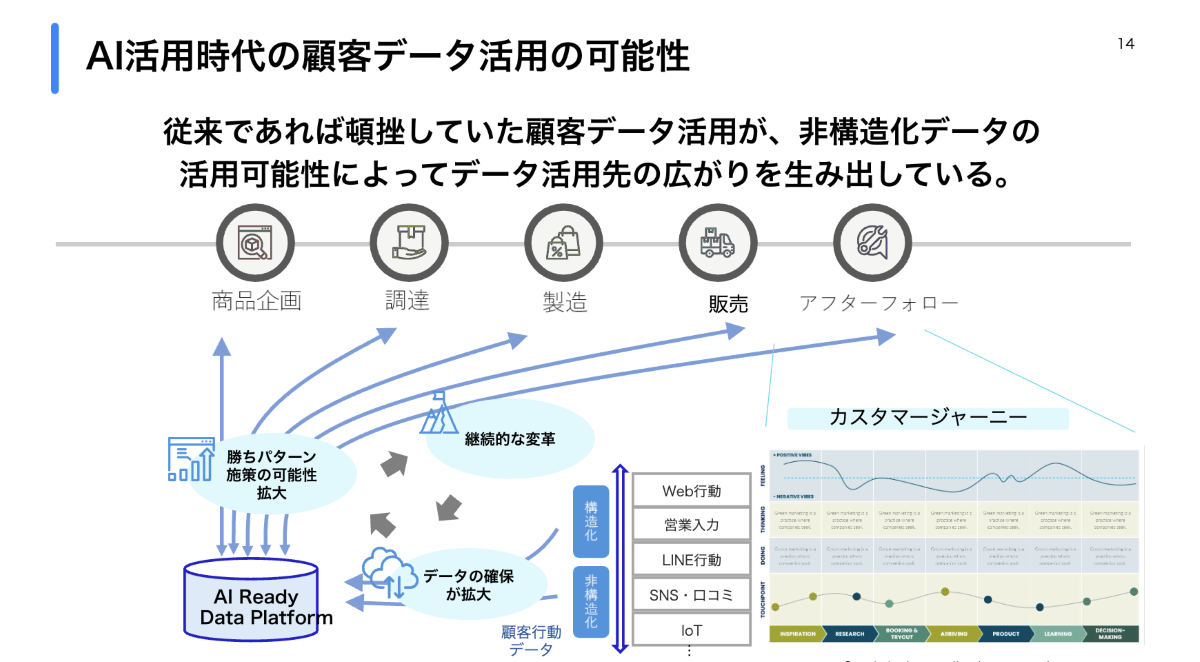

- AI活用の成功には「データ量・質の確保」「ユースケースの確立」「継続的な変革」が必要ですが、これらを実施するのは容易ではありません。さらに、AI活用において今後特に重要になるのが、「非構造化データ」の活用です。非構造化データとは、例えばコールセンターにおけるお客様とのやりとりの音声ログや、投稿されたクレームの画像、商談の動画など、これまで具体的な活用が難しかったデータのこと。AIの進化でこうしたデータ群も活用しやすくなり、例えば商品企画から調達、製造、販売、アフターフォローまで、マーケティング活動だけでなくあらゆる業務プロセスで活用が期待されています。これまでは「データを貯める」ことが目的になりがちでしたが、これからはAIとデータを常に行き来しながら、継続的に価値を生み出していく時代になるでしょう。

AI-Readyの必要性と3つの壁

- 土井

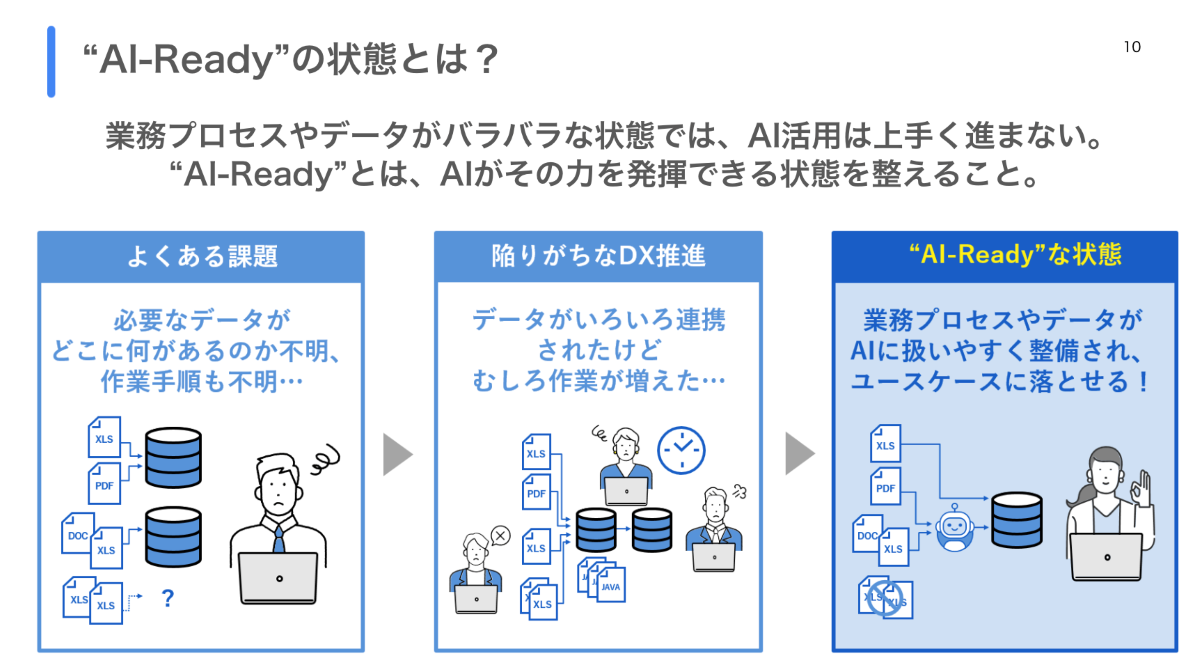

- よくある課題として、「必要なデータがどこにあるかわからない」「それを扱うための作業手順もよくわからない」「社内の決まった人しかその業務がわからない」といった声を聞きます。こうした状況でツールだけを導入する“陥りがちなDX”を進めた結果、「いろいろなツールが入ったことで、むしろ作業が増えた」「覚えることが増えて辛い」といった事態に陥るのです。これでは本末転倒です。

- 業務プロセスやデータがバラバラな状態では、AIの本来の力を発揮できません。そこで我々が提唱しているのが「AI-Ready」という考え方です。AI-Readyとは、「業務プロセスやデータについて、AIがその力を最大限に発揮できる状態に整えること」と定義しています。業務やデータをAIが扱いやすくなることで、企業が本当にやりたいこと、つまり具体的なユースケースにスムーズに落とし込めるようになるのです。

では、AI-Readyを実現するためにはどうしたらいいか。まず、実現を妨げている課題を突き止め、それらを解決していく必要があります。多くの企業でAI-Ready化を妨げている要因として、「業務」「データ」「組織」という3つの壁があります。

【業務の壁】

業務が属人化し、AIをどこに適用できるかが明確になっていないという状態が一番大きな課題です。業務プロセスがAIに適応しやすい状態になっていないので、いわゆる“誤回答”を生み出してしまったり、かえってAI活用自体がリスクや業務の負担になったりするということも起きてしまいます。あるべき姿は、業務プロセスを標準化し、AIが安定して再現性を担保できる状態です。

【データの壁】

次にデータの課題です。生成AIが出てきたことで扱えるデータの種類が大きく広がりました。先ほどお話しした非構造化データ、つまり画像、音声、動画といったテキストや数字以外のデータに関しても、活用のニーズが非常に増えてきています。一方で、データがサイロ化していたり、品質が担保できなかったりという問題は根強く残っています。AI活用に適したデータ構造を設計し、さらにAIがデータを扱いやすい環境を整える必要があります。

【組織の壁】

組織に関しても、部門間で連携ができていないという課題があります。また、一部の「(AIや最新テクノロジーが)好きな人」だけが試している状態、ということが当社でも過去にありました。部門ごとに温度差があったり、ルールや体制が整備されていないと、導入に尽力している人や好きな人が使うだけで終わってしまうというリスクがあります。ルールを整備し、社内教育によってAI活用を全社に定着させ、標準化していくことが求められます。

AI-Readyのための変革アプローチ

- 土井

- AI-Ready化を妨げる要因が判明したら、どのようにその壁を乗り越えたらいいのか。具体的な3つの変革アプローチをご説明します。

【Step 1】AIユースケースの策定

まず大事なのは、どのような業務に、どんな目的でAIを活用するのか、ということを明確にすること。ここが出発点になります。

例えば、ある消費財メーカーでは、コールセンターや顧客アンケートで蓄積された音声やテキストといった非構造化データをAIで分析し、これまで人間では気づけなかった新たな顧客セグメントを発掘するというユースケースを策定しました。

また別のBtoB企業では、これまでマーケターが一つひとつ設定していたレコメンドのロジックを、顧客属性や行動データからセグメンテーション自体をAIで自動化し、より高度なコミュニケーションを実践することを策定したケースもあります。

さらに、対面セールスのような業種では、受注に至ったトップ営業マンの商談の会話ログをAIで分析し、それをもとに若手営業マンの育成プログラムに活用するといったユースケースも非常に有効です。

【Step 2】業務・データ・組織の棚卸し

ユースケースが決まったら、次に業務・データ・組織の棚卸しを行います。まずはツール導入やPoC(概念実証)が先行しがちですが、その前に、現状の課題を可視化することが非常に重要です。我々が支援する際は、BIツールなどを用いて、例えば「顧客、販売チャネル、営業部門が複雑に絡み合う中で、どこがデータの分断や業務の非効率を生んでいるのか」といった構造を可視化し、ボトルネックを正確に把握します。

さらに、AI-Readyな状態になることでどれくらいの効果(ROI)が見込めるのかを事前にシミュレーションし、投資判断の材料とすることもあります。

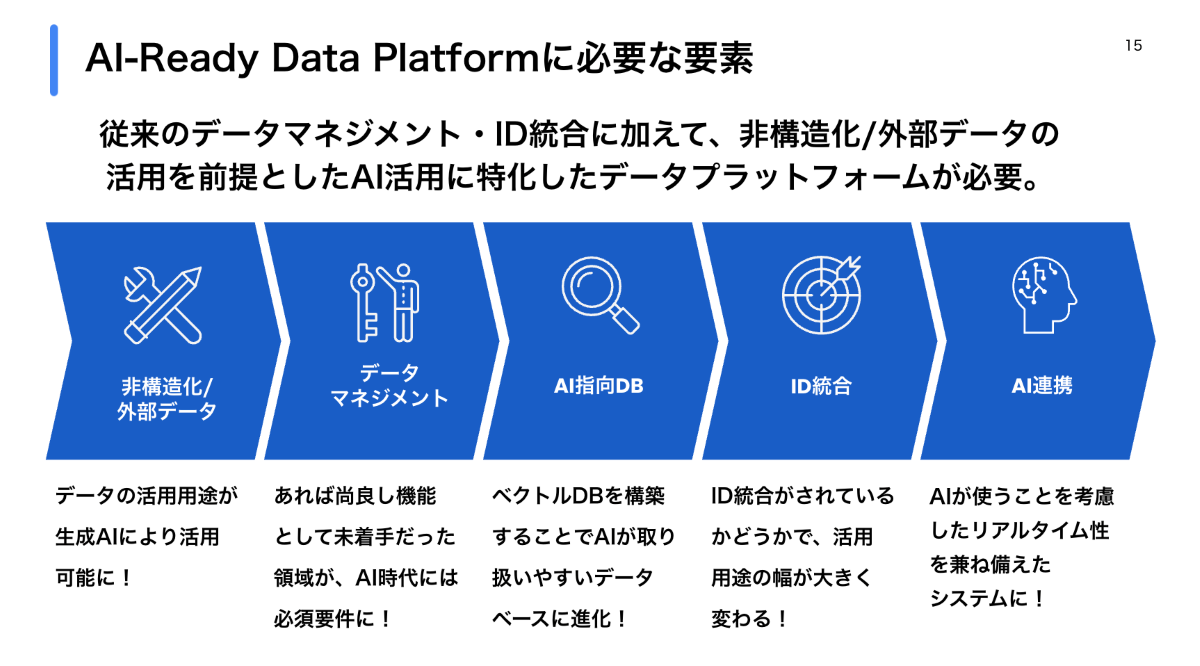

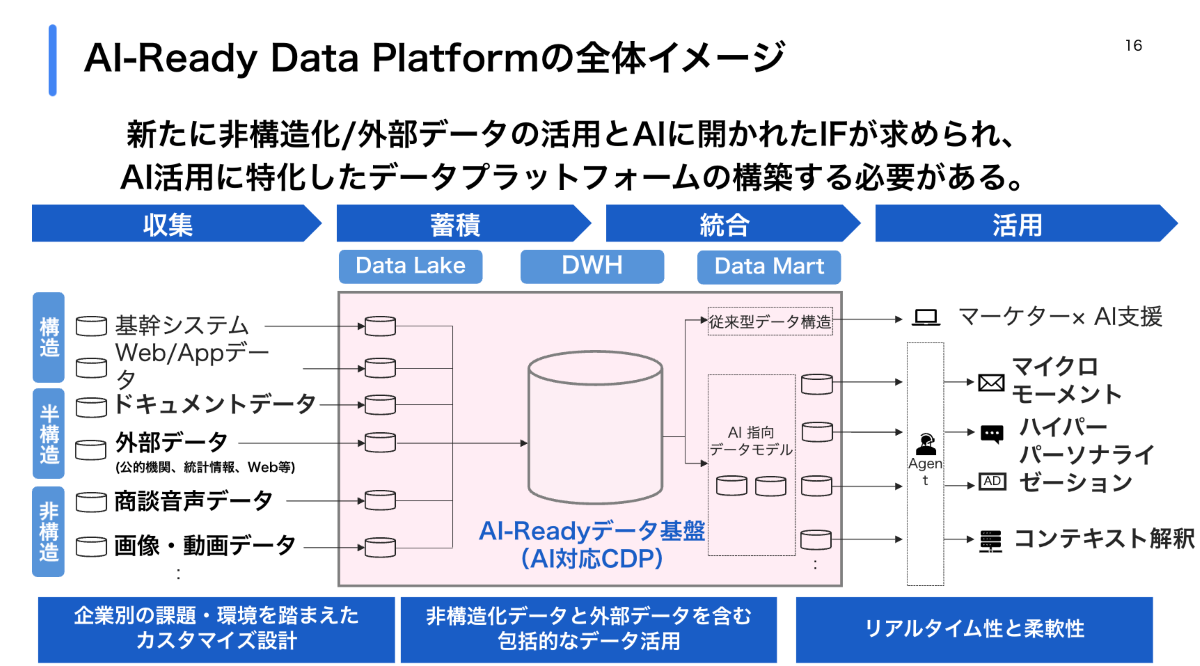

【Step 3】AI-Readyデータ基盤の実装

そして最後に、AI-Readyなデータ基盤を整備します。注意いただきたいのは、これさえ入れればOKという夢のようなツールがあるわけではありません。それぞれの課題やデータ構造に応じて、必要な要素を組み合わせて設計する必要があります。その際に重要な要素は、

①非構造化データを扱えること

②データマネジメントが考慮されていること

③AIが読みやすいデータ設計であること

④顧客IDが統合可能であること

⑤最終的にAIと連携可能なシステムであること

の5つです。

売上データのような構造化データだけでなく、商談ログやクレーム画像といった非構造化データもすべて投入し、それらを統合的に処理できるデータ基盤を構築する。そして、そのアウトプットを、ハイパーパーソナライゼーションのような高度な顧客コミュニケーションにリアルタイムで繋げていく。これが我々の考えるAI-Readyなデータ基盤の全体像です。

目指すべきAI-Readyへのロードマップ

- 土井

- 生成AIの活用は、もはや単なる業務効率化を遥かに超えて、業務プロセスや提供価値そのものを変え始めています。この変化の中で、自社がどのレベルにいるのかを把握することが重要です。 AI-Readyのマチュリティ(習熟度)レベルは大きく分けるとAI-Ready 1.0から3.0まであると考えています。

【AI-Ready 1.0】

1.0は、まだ業務効率化が目的になっている段階です。例えば、社内の汎用的な業務、例えば報告書を作ったり、会議の議事録を作ったりすることにAIが使われている状態です。これらは多くの企業が既に取り組んでいるため、ほとんど差がつかない状態です。

【AI-Ready 2.0】

差がつき始めるのが、2.0です。これは、AIの存在を前提とした業務設計やデータ活用が行われている段階、つまり「業務変革」のフェーズです。例えば、企画業務、分析業務、制作業務といった企業のコア業務の中心にAIが位置付けられ、業務プロセス自体が再設計されている状態を指します。

【AI-Ready 3.0】

そして、3.0になると、実際に顧客接点やサービスの中にAIが実装され、顧客の体験そのものを変革している状態、すなわち「顧客価値の創出」フェーズです。

この2.0や3.0に到達して、ようやくその取り組みが企業の競争優位性(=変革を生むAI-Readyな状態)になっていくと考えています。

まずは、貴社が今どのレベルにいるのかをしっかりと見極める。その自社分析が、これからの時代に向けて戦略を考えるうえで非常に重要です。

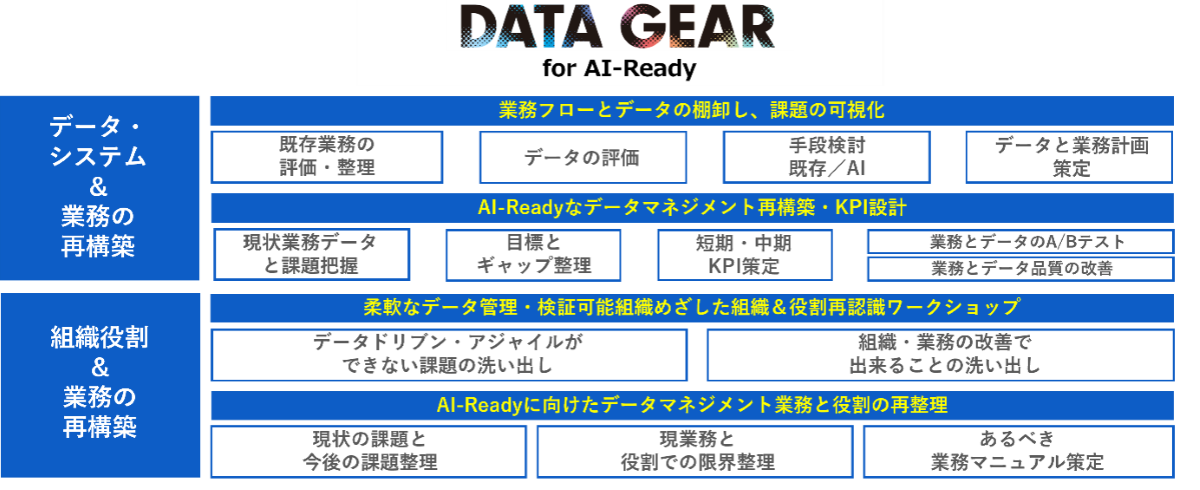

AI-Readyアセスメントサービス「DATA GEAR for AI-Ready」

企業が生成AI技術を業務活用するために必要な土台や準備が整っている「AI-Ready」な状態の構築を支援するコンサルティングサービス。

本サービスでは、企業のAI活用におけるマチュリティ(習熟度)を診断し、今後何を整えればAI-Readyな状態になるのかを明確にしていきます。現状の把握と課題の整理、あるべき姿とのギャップ分析、そして今後の成熟度評価とロードマップの策定・提言を行います。

企業によって課題は全く異なります。「業務が属人化している」「部門ごとにKPIが違い統制が取れない」など、さまざまな課題に応じて解決策をご提案します。

博報堂DYグループ AI研究組織「Human-Centered AI Institute」コンセプトムービー

人間の創造性とAI技術が融合する「人間中心のアプローチによるAI」というHuman-Centered AI Instituteのビジョンを、実写と最新生成AIによるハイブリッド映像で表現したコンセプトムービー。

ムービー内おいて掲げられている「人間を極める。AIと。」という言葉は、AIを単なる自動化や効率化の手段として捉えるのではなく、従業員や生活者の創造性を最大限に引き出し、高めていくための存在として定義するもので、この考え方は動画の制作プロセスそのものにも反映されています。映像制作には複数の動画生成AIを活用していますが、AIの出力をそのまま使用するのではなく、トップクリエイティブディレクターの高度な知見やノウハウを融合させました。

具体的な手法の一つとして、AIが生成した映像をあえて「逆回転」させて使用する技法を採用。通常、動画生成AIは時間の経過とともに画像のエントロピー(乱雑さ・無秩序さ)が増大し、精度が低下していく傾向があります。しかし、あえて逆回転の手法を用いることで、緻密に構成された画像へと収束していく高品質な映像表現が可能になりました。人間とAIがそれぞれの強みを掛け合わせ、新たな価値を追求する。この制作プロセスこそが、本組織のコンセプトを象徴しています。

この記事はいかがでしたか?

-

株式会社博報堂DYホールディングス 執行役員 Chief AI Officer/Human-Centered AI Institute 代表

株式会社博報堂テクノロジーズ 取締役外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用した企業支援、産業支援に従事。

東京大学 協創プラットフォーム開発 顧問、慶應義塾大学 xDignity センター アドバイザリーボードメンバー、日本ディープラーニング協会 顧問。

著訳書に、『ウェブ大変化 パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイト トーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。

-

株式会社博報堂 マーケティングシステムコンサルティング局 データプラットフォーム推進部 部長ネットベンチャー、BPO支援企業を経て、2019年より現職。

生成AIの実装支援から新たなCX開発、事業戦略支援まで、データ・AI活用によるクライアント企業のグロース支援に従事。プロトタイピングによる高速検証、生成AIを活用した人材育成・業務効率化・データ活用・CX革新など、幅広いテーマに対応。データ・AI活用の「Can be(現実的に実現可能なこと)」を重視し、ビジネス成果に直結するデータ・AI利活用モデルの確立に取り組んでいる。