デジタル時代の「新・ブランド論」【第11回】 情報はどのように伝播していくのか? ―情報の流れを可視化する

SNSなどデジタル環境の変化に伴い、生活者の情報選択・購買・消費行動は大きく変化しています。また、様々なテクノロジーの登場によって、企業の行うデジタルマーケティングも日々進化しています。その一方で、長期的な視点に立った企業と生活者との絆づくりである「ブランド」はどうでしょうか?デジタル時代において、改めてブランドとは、ブランディングとはどうあるべきなのか──そんな問題意識からスタートした「デジタル時代の新・ブランド論」構築プロジェクト。

本連載では、マーケティング、消費者行動論、社会心理学などに精通した研究者と博報堂DYホールディングスのマーケティング・テクノロジー・センターのメンバーによって進められているプロジェクトをご紹介します。

第11回は、社会経済物理学の分野で情報ネットワークについて研究されている筑波大学・佐野幸恵准教授をゲストにお招きし、情報伝播のメカニズムをテーマに議論しました。

>連載一覧はこちら(https://seikatsusha-ddm.com/serialization/15028/)

<プロジェクトメンバー>

(写真左から)

米満 良平

博報堂DYホールディングス

マーケティング・テクノロジー・センター GM・上席研究員

石淵 順也氏

関西学院大学商学部 教授

杉谷 陽子氏

上智大学経済学部経営学科 教授

佐野 幸恵氏

筑波大学 システム情報系 准教授

澁谷 覚氏

早稲田大学大学院経営管理研究科 教授

本プロジェクト共同代表

西村 啓太

博報堂DYホールディングス

Human-Centered AI Institute 所長補佐

本プロジェクト共同代表

柿原 正郎氏

東京理科大学経営学部国際デザイン経営学科 教授

自然界における数理構造を社会経済にあてはめる「社会経済物理学」

- 西村

- マーケティング・消費者行動・心理学など専門家の先生方とともにお送りしている本連載で、現代のブランドやマーケティングを考察するにあたり、これまでの皆さんとの議論とも関連しますが、今の情報環境を理解することは欠かせないと考えています。その中でも、特に情報拡散のメカニズムについて学術的な知見を得たいという課題がありました。

そこで今回は、筑波大学の佐野先生をゲストにお迎えし、「情報はどのように伝播していくのか」をテーマに議論していきたいと思います。佐野先生は「社会経済物理学」という分野で、情報ネットワークやSNSにおける情報拡散などを研究されています。

佐野先生、社会経済物理という言葉をあまり聞きなれないのですが、研究内容について教えていただけますか?

- 佐野

- 社会経済物理学というのは、物理学、特に統計物理学の手法を使って、社会や経済の集団的な現象を数理的に理解しようとする学問です。1990年代に始まった新興分野ですが、今では日本物理学会の公式プログラムにも含まれています。

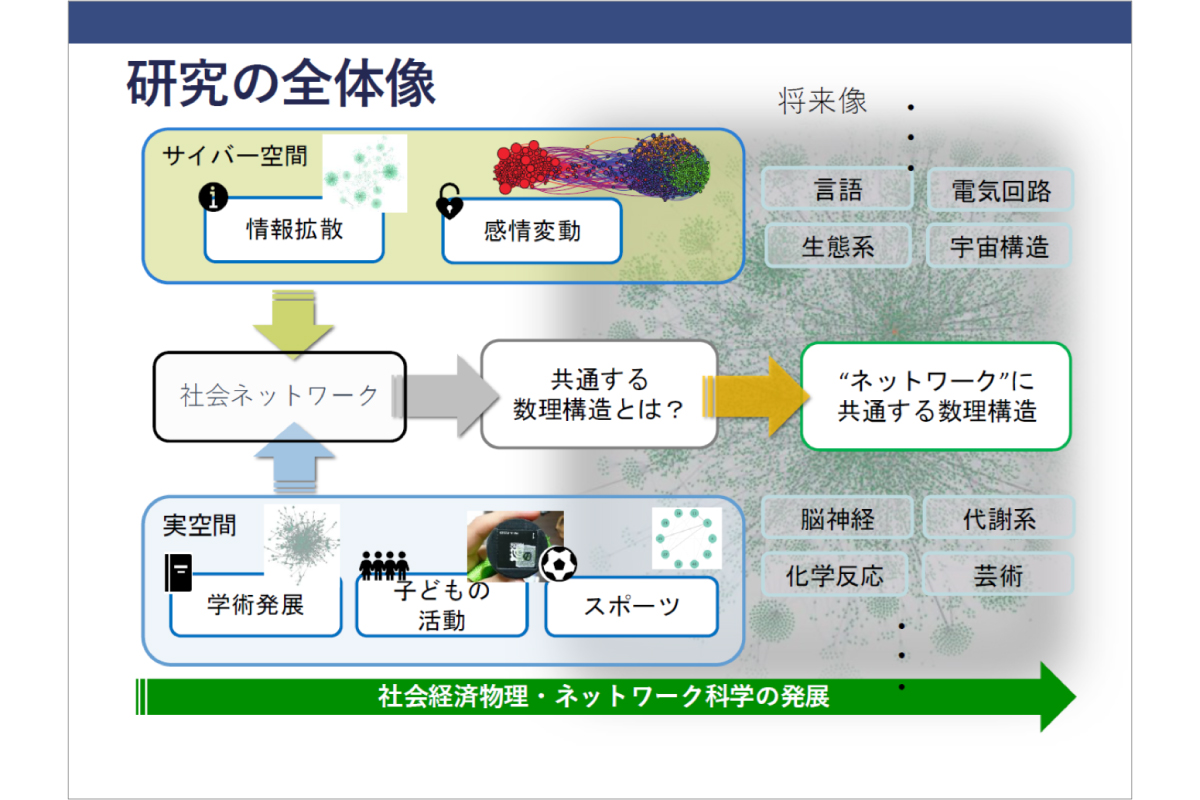

私はもともと宇宙に興味があって物理学に進んだのですが、次第に社会現象に興味が湧いて、現在はSNSのような「サイバー空間における情報拡散」や、そこにおける目に見えない空気感や感情をどう測るか、といったことを研究しています。また、ネット上に限らず、実空間におけるさまざまなネットワーク構造も含めて、それらに共通する数理構造を探っています。

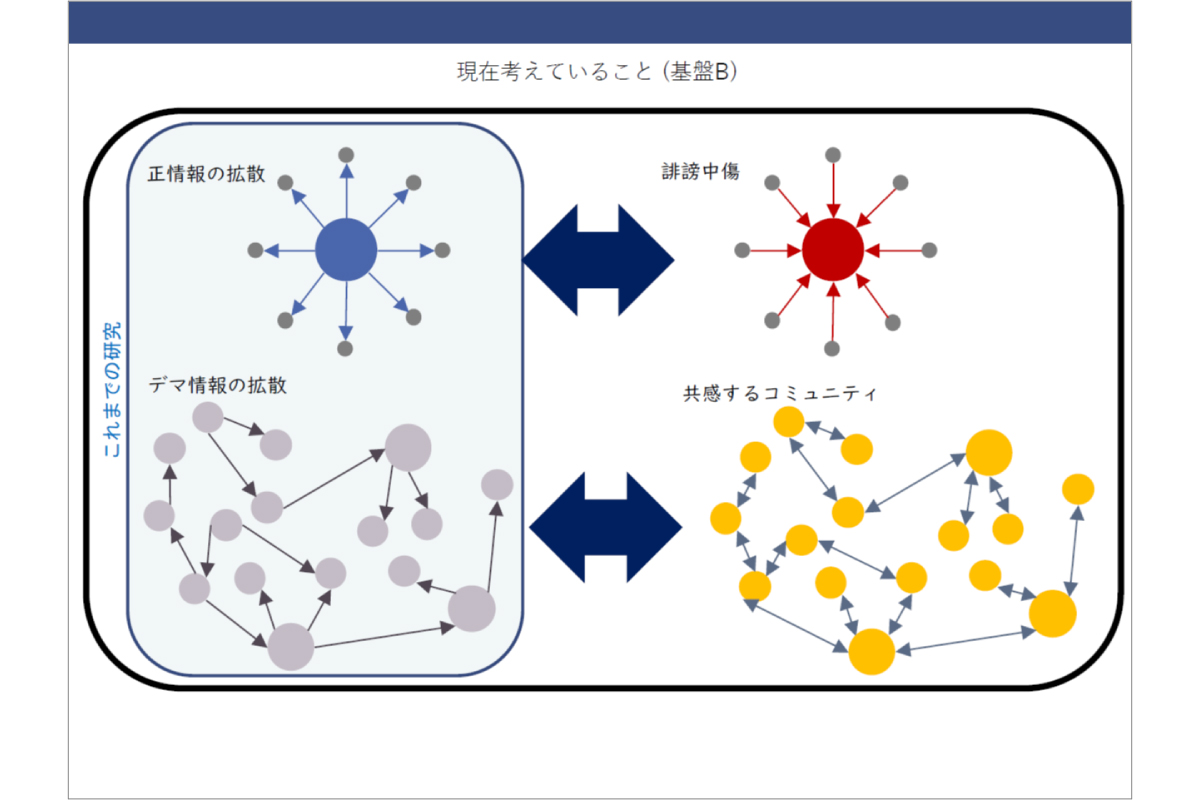

図1:佐野先生の研究

- 西村

- 共通する数理構造とは具体的にどういうものなのでしょう?

- 佐野

- 社会経済物理では、アナロジー(あるものごとの関係や構造を、別のものごとに当てはめて理解すること)で考えていこうというのが基本的な方法論の一つなんですね。たとえば物理の分野では一つひとつの分子のミクロな動きは測れませんが、マクロな統計量を分析すれば、温度や圧力といった形で可視化できます。そこから、理論的に速度分布を算出できます。

同じように、社会においては一人ひとりの動きがわからなくても、景気指標やGDPといった形で経済全体を捉えることができます。また、企業や個人の所得の分布は経験的に可視化できますが、この所得分布と分子の速度分布には、どちらも正規分布とは異なる特徴的な形をしているという共通点があります。

- 西村

- そうした相違点を考察して、社会を理解していくということですか?

- 佐野

- 大まかにいうと、そうですね。

典型的な例としては、「分布」が挙げられます。たとえばガラスが割れた場合、大きい破片は1個か2個しかなくて、中くらいの破片は中程度、細かいものは何百とある「べき分布」になります。地震も同様に、年間に大きなものが数回、中くらいのものが中程度、小さいものは無数に起きています。一方、個人の所得分布でもごく少ない割合でお金持ちの人がいて、中程度の人がそれなりにいて、あとはテールが長いという「べき分布」になることが経験的に知られています。

東日本大震災が起きた2011年に、私の博士論文で「津波」というワードがブログやSNSにどのくらい出現したかを調べたのですが、震災翌日の3月12日をピークにテールが長くなる「べき分布」になっていました。ニュースになるワードはだいたいそのような数理形になる傾向があります。

このように、自然現象におけるメカニズムで数理的に解明されていることをあてはめて、社会経済も解析できないだろうか、という観点で日々研究しています。

情報拡散ネットワークを観察する

- 西村

- 具体的に、SNS上での情報拡散はどう捉えておられますか?

- 佐野

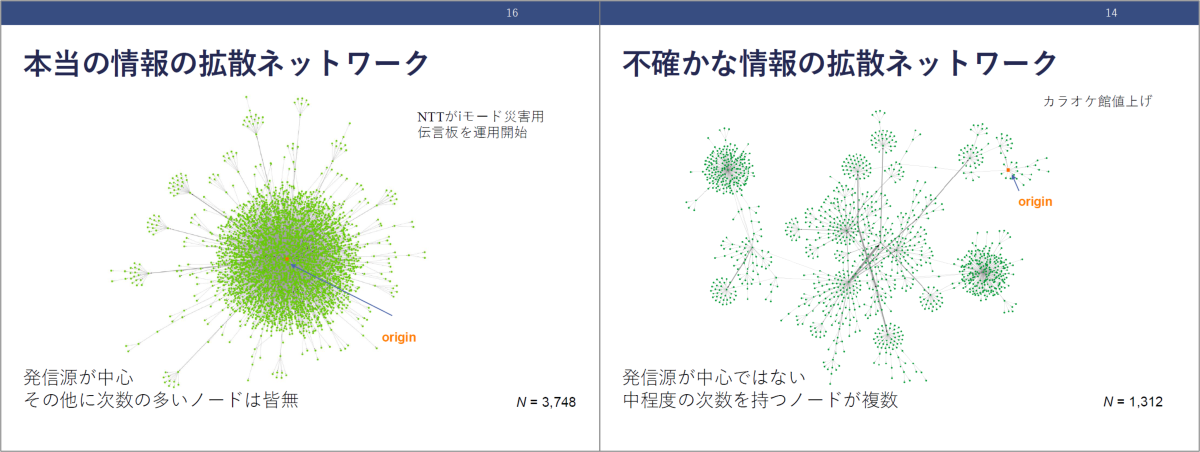

- ネット上の情報の流れというのは、直接的に目には見えませんが、ひとつの方法として「情報拡散のネットワークがどのような形をしているか」を観察することができます。正しい情報が広がる時、多くの人は一次情報を引用するのですが、不確かな情報だと多くの人が又聞きした情報を引用していくので、情報が広がる「形」が異なります。

- 西村

- 今おっしゃった引用というのは、X(旧Twitter)でいうとRT(リツイート)のことでしょうか?

- 佐野

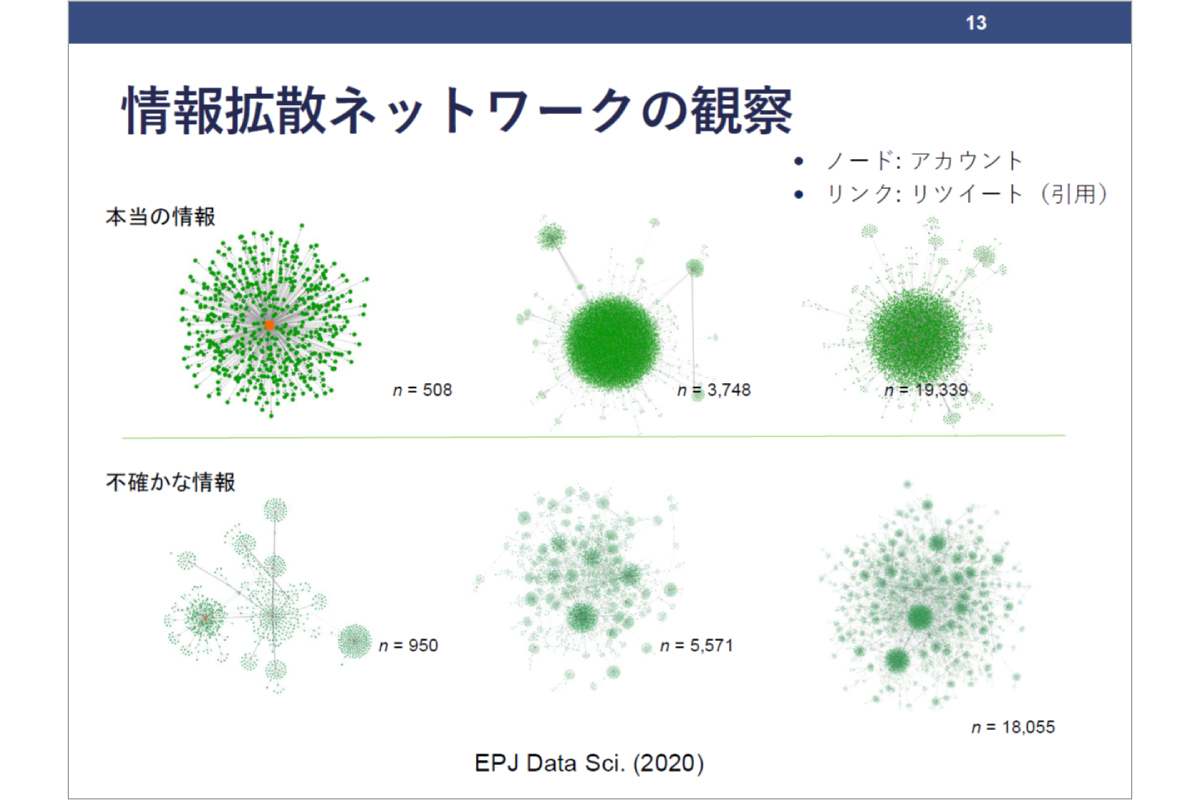

- そうですね。個々のアカウントを研究の用語で「ノード」というのですが、どのノードから引用(リンク)されたかを図にすると、本当の情報だとひとつの発信源から広がる形になるんですね。一方、不確かな情報だと、いくつもの中程度ノード(つまり、リンク数が中くらいのノード)がつながるような形になります(図2)。

図2:本当の情報と不確かな情報の拡散ネットワーク

- 西村

- 明らかに違いますね。正しい情報は、皆がちゃんと発信源を引用しているわけですね。

- 佐野

- はい。これは2011年時点の調査ですが、n数(サンプル数)が違っても同じようになることがわかりました(図3)。

図3:情報拡散ネットワークの観察

- 佐野

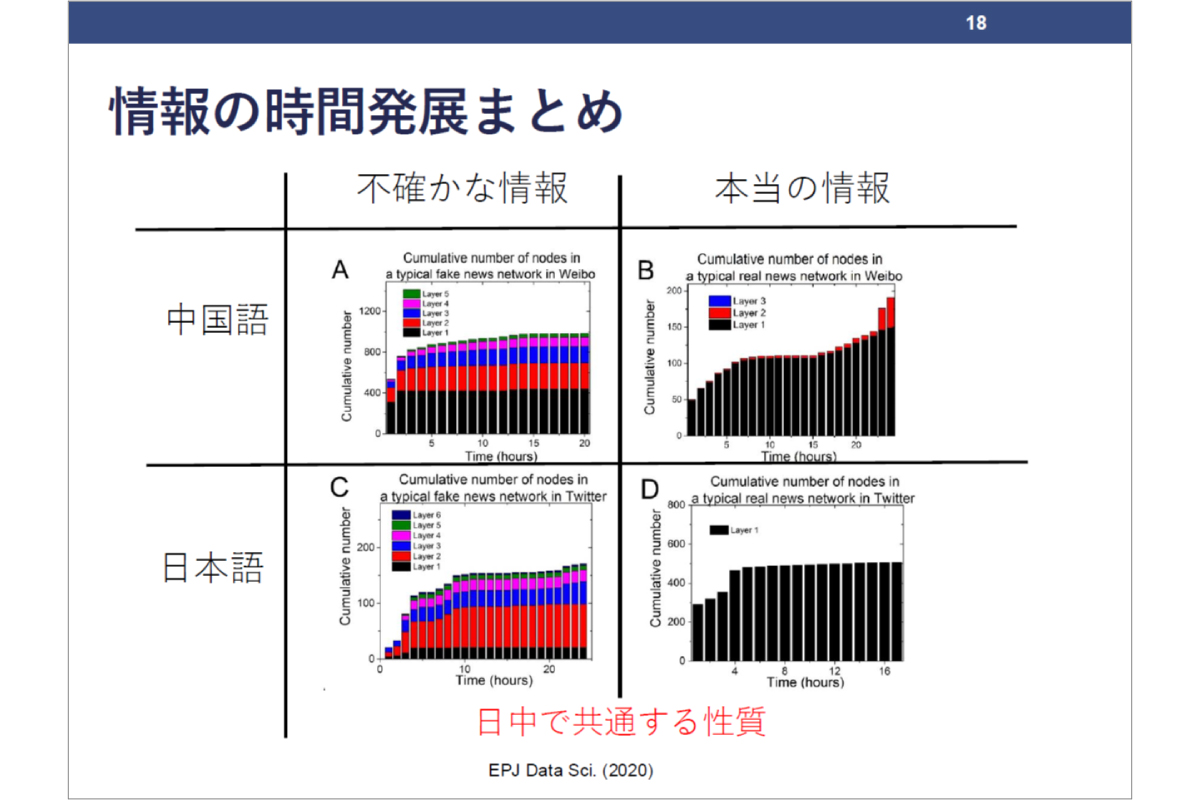

- これは、又聞きの数で違いを可視化することもできます。発信源の引用を「レイヤー1」、又聞きを「レイヤー2」、又聞きの又聞きを「レイヤー3」……と数えていくと、正しい情報はほぼレイヤー1で広がるのに対し、不確かな情報はレイヤー11くらいまで重なっていくんです。それを色分けすると、とてもカラフルになります。

さらに、「国によって異なるのか」を確かめるため、2018年に共同研究者たちと中国語のSNS・微博(ウェイボ)でも検証したのですが、共通する性質があるとわかりました(図4)。

図4:情報の時間発展

- 佐野

- 研究を進めると、本当の情報かデマかどうかは、この拡散ネットワークの形によって指標化できるとわかりました。つまり、拡散ネットワークを見れば、ツイートの中身を読まなくても、真偽をある程度見抜くことができるわけです。

これまでは「情報拡散の向き」をあまり考慮していなかったんですね。ですが例えば、正しい情報拡散の向きを逆にしてみると、一点に情報が流れ込む誹謗中傷の形になって、正しい情報拡散の形と重なります。一方、デマ情報が拡散する複雑なネットワークは、矢印を双方向にすると、共感しあうコミュニティ構造になるんです(図5)。これらのことから、現代の問題である誹謗中傷や、包摂的なコミュニティ行動などまで拡張して評価できないか、と考えています。

図5:情報拡散の向き

「集団感情」は数値化できる

- 柿原

- とても興味深いです。旧Twitterの調査が2011年、ウェイボが2018年ということは、生活者がメインで利用するデバイスがPCからモバイルへと変化した時期ですね。

- 佐野

- そうですね。その点も含めて、どんどん状況は変わってきていると思います。また、今ではbotの投稿も増えているので、その影響をどう捉えるかも今後の課題です。

- 西村

- 先ほどご紹介いただいた「共感するコミュニティ」の形についてですが、研究会メンバーでは、これまで「感情による変動」や「感情的な共感が購買行動にどう影響するか」について議論してきたので、先ほどの図に概念的につながるのかなと感じました。

- 佐野

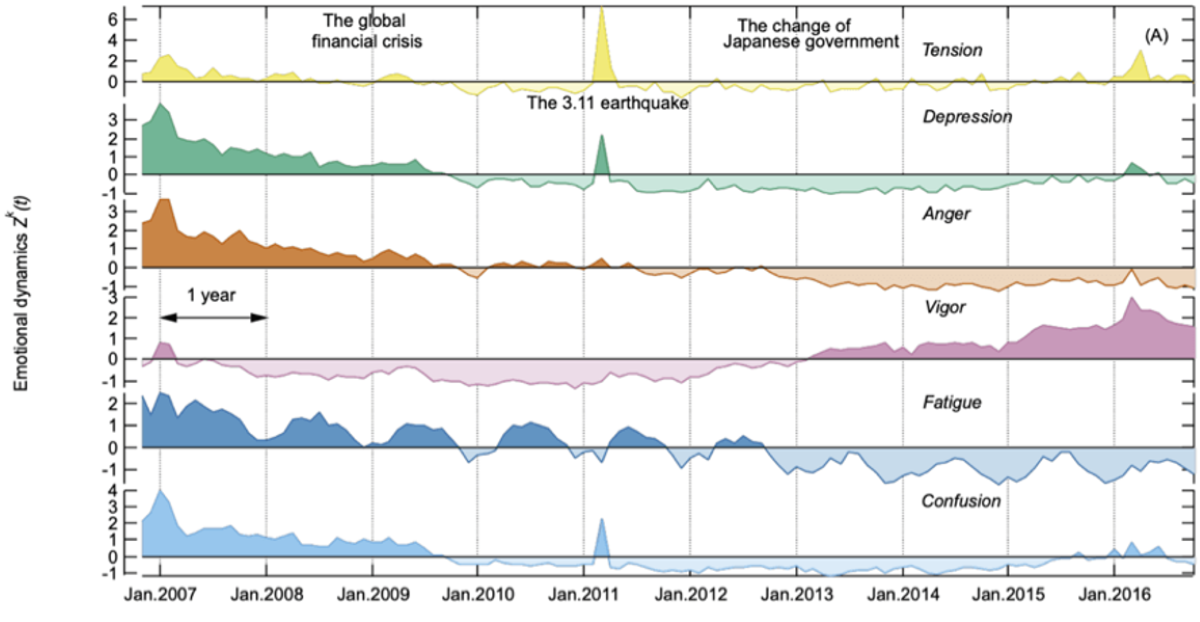

- つながるイメージはあるのですが、まだそこまで研究しきれていない状況ですね。今ある程度わかっているのは、「集団感情」は数値化できるということです。2011年の東日本大震災の前後、ブログでどのようなワードが多く使われていたか調査すると、震災翌日の3月12日には下図の一番上の「Tension(緊張、不安)」を表すワードが最も高く跳ね上がり、次に「Depression(落ち込み)」「Confusion(混乱)」が高くなっていました(図6)。

このように、これまでは肌感覚で捉えていた世の中の空気感みたいなものは、ブログやSNSで使用されているワードから可視化できるようになりました。

図6:ブログで使用されているワードの推移(2007年~2016年)

- 柿原

- たとえば震災のような社会が混乱するタイミングは、デマが広がりやすいといった“状況”がありそうですね。時代を問わず、拡散されやすいネタや、拡散するタイプの人というのはありますよね。そうすると、世の中の”空気感”を捉えて、こういう“状況”になるとデマも含めて情報拡散が起きやすいといった予測をすることは可能なのでしょうか?

- 佐野

- ある程度可能だと思います。おっしゃるとおり、図6でブログに「Tension(緊張、不安)」を表すワードが多い時期は、デマが広がりやすい時期と一致しています。なので、空気が乾燥していると火災が起きやすいから「火災注意報」が出されるような形で、ある程度は世の中の空気感によって「状況がよくないから不確かな情報が広がりやすいですよ」といった注意報を出せるかも、と少し思っています。

コンテンツの信頼性と情報拡散の関係性

- 澁谷

- なるほど。一方で、適した“状況”があっても全部がバズるわけではなく、人やコンテンツが違えば拡散の範囲も変わってくるわけで、バズらせたいと思ったらやはり人やコンテンツの信頼性が重要になってきそうですね。

- 西村

- そうですね。信頼性やオーセンティシティというのは、研究会でたびたび上がったテーマでした。この研究会の中でヒアリングをさせていただいた方のインフルエンサーの方は、テキストのみでブログを運営していたころより、動画で顔を出して感情を込めて運営するほうが反響が大きかった、という話がありましたね。

- 澁谷

- そのように、人とコンテンツの部分が満たされ、状況も備わったときに、バズる可能性が高まるのでしょうね。

- 西村

- 何らかの意見を引用する際、もともとその人の意見に賛同してフォローしていた人かどうかは、拡散に関係があるのでしょうか。そのような点を研究モデルに組み込んだりされていますか?

- 佐野

- ご指摘のように、こういったネットワークモデルには、情報の流れだけではなく、「どのくらい信じているか」という観点からも複数のモデルがあります。ここまでお話しした研究は初期段階なので、いちばんシンプルな方法で進めていますが、細かく見ると、やはり「自分に近い意見を取り入れたときに拡散する」「自分と遠い意見はそもそも取り入れない」といった傾向はあると思います。

- 西村

- ということは、自分がフォローしていて、かつ投稿された意見が自分の見解と近ければそれを受け入れ、更新していくと。最近だと、フォローしていなくても、似たカテゴリーの人の意見が上位に表示されるので、その影響もありそうですね。

- 佐野

- そうですよね、アルゴリズムの影響は大きくなっているので、そうした研究も増えてきています。

(後編<第12回>へつづく)

この記事はいかがでしたか?

-

佐野 幸恵氏筑波大学 システム情報系 准教授奈良女子大学理学部卒業、同大学院人間文化研究科(物理科学専攻)博士前期課程修了。株式会社富士通ゼネラルのシステムエンジニアとして勤務した後、東京工業大学大学院総合理工学研究科博士後期課程にて博士(理学)取得。日本大学理工学部助手、筑波大学システム情報系助教を経て、2022年8月より現職。専門は社会経済物理やネットワーク科学を中心とした計算社会科学。SNSにおける情報拡散の分析をはじめ、Wikipediaの閲覧行動に見られる記憶の減衰や、論文の謝辞ネットワークなど、人と情報のつながりをデータから分析している。計算社会科学会理事。日本物理学会、情報処理学会、人工知能学会、日本公衆衛生学会に所属。

佐野 幸恵氏筑波大学 システム情報系 准教授奈良女子大学理学部卒業、同大学院人間文化研究科(物理科学専攻)博士前期課程修了。株式会社富士通ゼネラルのシステムエンジニアとして勤務した後、東京工業大学大学院総合理工学研究科博士後期課程にて博士(理学)取得。日本大学理工学部助手、筑波大学システム情報系助教を経て、2022年8月より現職。専門は社会経済物理やネットワーク科学を中心とした計算社会科学。SNSにおける情報拡散の分析をはじめ、Wikipediaの閲覧行動に見られる記憶の減衰や、論文の謝辞ネットワークなど、人と情報のつながりをデータから分析している。計算社会科学会理事。日本物理学会、情報処理学会、人工知能学会、日本公衆衛生学会に所属。

-

澁谷 覚氏早稲田大学大学院経営管理研究科 教授

澁谷 覚氏早稲田大学大学院経営管理研究科 教授

本プロジェクト共同代表東京大学法学部卒業、東京電力(株)に勤務。慶應義塾大学でMBAを取得。同社退社後に慶應義塾大学で博士(経営学)を取得。新潟大学助教授、東北大学教授、学習院大学教授、レンヌ第一大学ビジネススクール客員教授等を歴任。学習院大学では2020~21年に国際社会科学部長を務めた。2022年より現職。

この間、情報通信サービス、IT系を中心に、食品、住宅、エンターテインメント等多くの企業において、特にデジタル・マーケティング戦略、顧客分析、ブランド構築、人材育成等の策定、実行支援を数多く経験。日本消費者行動研究学会会長、『消費者行動研究』編集長、日本商業学会『JSMDジャーナル』編集長、日本マーケティング学会『マーケティングジャーナル』副編集長、等を歴任。

-

柿原 正郎氏東京理科大学経営学部国際デザイン経営学科 教授関西学院大学経済学部卒業、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス博士課程修了(Ph.D. in Information Systems)。関西学院大学商学部講師・准教授、Yahoo! Japan研究所研究員、Google(東京およびシンガポール)リサーチ統括(検索領域・APAC)等を経て、2022年4月から現職。専門は経営情報システム、ユーザー行動分析。Google在職中から続く研究テーマは、デジタル環境下における消費者の情報探索行動。最近は、eスポーツやVTuber等のエンターテイメントコンテンツビジネスにおける消費者行動についても研究を進めている。

柿原 正郎氏東京理科大学経営学部国際デザイン経営学科 教授関西学院大学経済学部卒業、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス博士課程修了(Ph.D. in Information Systems)。関西学院大学商学部講師・准教授、Yahoo! Japan研究所研究員、Google(東京およびシンガポール)リサーチ統括(検索領域・APAC)等を経て、2022年4月から現職。専門は経営情報システム、ユーザー行動分析。Google在職中から続く研究テーマは、デジタル環境下における消費者の情報探索行動。最近は、eスポーツやVTuber等のエンターテイメントコンテンツビジネスにおける消費者行動についても研究を進めている。

-

石淵 順也氏関西学院大学商学部 教授関西学院大学商学部中途退学(大学院飛び級入学のため)。同大学商学研究科博士課程後期課程修了。博士(商学)。福岡大学商学部専任講師、助教授を経て、2006年4月関西学院大学商学部助教授(現准教授)、2011年4月より現職。専門は、消費者行動論、マーケティングリサーチ、商業論。特に、買物行動、消費者行動における感情の働き、商業集積の魅力などを研究。主著に『買物行動と感情―「人」らしさの復権』(有斐閣, 2019年)。日本消費者行動研究学会理事、日本マーケティング学会常任理事、日本商業学会理事、日本マーケティングサイエンス学会学会誌編集委員等を歴任。

石淵 順也氏関西学院大学商学部 教授関西学院大学商学部中途退学(大学院飛び級入学のため)。同大学商学研究科博士課程後期課程修了。博士(商学)。福岡大学商学部専任講師、助教授を経て、2006年4月関西学院大学商学部助教授(現准教授)、2011年4月より現職。専門は、消費者行動論、マーケティングリサーチ、商業論。特に、買物行動、消費者行動における感情の働き、商業集積の魅力などを研究。主著に『買物行動と感情―「人」らしさの復権』(有斐閣, 2019年)。日本消費者行動研究学会理事、日本マーケティング学会常任理事、日本商業学会理事、日本マーケティングサイエンス学会学会誌編集委員等を歴任。

-

杉谷 陽子氏上智大学経済学部経営学科 教授慶應義塾大学商学部卒業、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。博士(社会学)。上智大学経済学部経営学科助教、准教授を経て、2019年より現職。専門は消費者心理学、ブランド論、マーケティング論。日本商業学会関東部会理事、日本マーケティング学会常任理事、消費者行動研究学会理事。日本商業学会『流通研究』編集委員、消費者行動研究学会『消費者行動研究』副編集長等を歴任。

杉谷 陽子氏上智大学経済学部経営学科 教授慶應義塾大学商学部卒業、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。博士(社会学)。上智大学経済学部経営学科助教、准教授を経て、2019年より現職。専門は消費者心理学、ブランド論、マーケティング論。日本商業学会関東部会理事、日本マーケティング学会常任理事、消費者行動研究学会理事。日本商業学会『流通研究』編集委員、消費者行動研究学会『消費者行動研究』副編集長等を歴任。

-

博報堂DYホールディングス

Human-Centered AI Institute 所長補佐

本プロジェクト共同代表The University of York, M.Sc. in Environmental Economics and Environmental Management修了、およびCentral Saint Martins College of Art & Design, M.A. in Design Studies修了。

株式会社博報堂コンサルティングにてブランド戦略および事業戦略に関するコンサルティングに従事。株式会社博報堂ネットプリズムの設立、エグゼクティブ・マネージャーを経て、2018年より博報堂DYホールディングスにて研究開発および事業開発に従事。

-

博報堂DYホールディングス

マーケティング・テクノロジー・センター GM・上席研究員マーケティング・リサーチ会社勤務の後、株式会社博報堂にてストラテジックプランニング・ディレクターとして、事業・ブランド戦略立案から顧客獲得、コミュニケーションに関するプラニングに従事。VoiceVision、ブランド・イノベーションデザイン局にて、生活者共創やユーザー・イノベーションを専門に、コミュニティ・プロデューサーとしてプロジェクト推進を行う。2021年より博報堂DYホールディングスにて、マーケティング実践領域の研究開発に従事。経営学修士(MBA)。博⼠後期課程。大学非常勤講師(マーケティング、消費者行動、ブランド戦略)。