オウンドサービスを定着させる、データ分析とクリエイター視点の融合

顧客ID取得の窓口としての「オウンド」の重要性が高まり、企業やブランドと生活者を繋ぐ「オウンドサービス」も増加中。しかしその多くが様々な課題に直面しています。hakuhodo DXDが提供する「DXD Growth Program」は、戦略立案からシステム・デザイン・コンテンツ開発まで、オウンドサービス運用を一気通貫で実施できる画期的なプログラムです。

本連載では、「DXD Growth Program」の意義や支援内容など、計6回にわたって詳しくご紹介します。今回はVol.4として、オウンドサービスの定着をテーマに、メンバーの西濱大貴と大谷内翔平の2名に聞きました。

―連載一覧はこちら

―hakuhodo DXDについてはこちら

サービスは「体験づくり」であるべき

何を伝えたいのかを明確に定義する

――まず、お二人の簡単な自己紹介をお願い致します。

- 西濱

- 私は博報堂に入社して13年ですが、理工学部出身ということもあり社内のデジタル部門の進化と共に部署移動を繰り返してきました。その過程で広告コミュニケーションやCRMとデータ、新規事業開発やシステムコンサルなども経験しました。中心にあるのは企業の課題解決でデジタルとマスの双方で取り組んできた形です。クリエイティブとシステムを共に理解する立場として、テクニカルディレクションチームのリーダーを務めています。

- 大谷内

- 博報堂プロダクツに入社して9年目で、現在は博報堂プロダクツのグループ会社でデータ利活用支援を手掛ける株式会社グロースデータに出向しています。一貫してデータ分析・CRM領域で、クライアントのデータを活用して課題を可視化し、対策を施策化する業務を行っています。データ分析からどうすれば利用してもらえるのか、買ってもらえるかという策を講じます。タイミングとターゲット、具体案をワンセットで考えるところが難しく、かつ面白い部分ですね。

――オウンドサービスの現場を熟知されているお二人だと思いますが、実際にどのような問題が起こりがちなのか、体験を踏まえて教えてください。

- 大谷内

- 自分たちの経験や勘に頼ってサービスを構築していた局面から、ようやくユーザーの利用実態を優先すべきだというフェーズに入ってきた印象です。データもしっかり見ないといけないから、サイトのログを解析してユーザーがどこを見て、どこで離脱しているのかの検証はしている。でも、本当はその先が大事で、データと調査を掛け合わせて「サイトをどう作るか、アップデートするのか」というところまで深掘りして着地すべきです。その場合、重要となってくるのが「仮説思考」。数字の裏にあるユーザーの嗜好やニーズを道筋を立てたうえで読み解き、それが本当にそうなのか。ギャップは生まれていないのか、を可視化していく作業をすべきだと感じます。データを見るだけではなく、当然打ち手も必要になってきますが、その際に重要なのがなぜ?を考える力です。

- 西濱

- 『これが正解だ』と一気に決めるのではなく、仮説を立てながら検証して「これは当たり、これも当たりだ」と確認して積み重ねたほうがいいと…。

- 大谷内

- そうですね。クライアント・事業などによって当然ゴールは違うので、目標から逆算した上で現状を見、仮説を立てて対策を考えます。

- 西濱

- 確かに売上だったり、認知だったりとゴールは大小様々ですからね。コンテンツ側にも『これはブランドを感じさせるページだ』という目的が必要だということですね。1つのページに対して、それぞれ1つか2つの目的がないといけないと…。

- 大谷内

- ページごとにどんな機能があって、何をユーザーに伝えるかをちゃんと決めていく必要がありますよね。ターゲットとコンテンツはセットで定義しないといけないですね。

- 西濱

- オウンドサービスとは「ブランドにとっての体験作り」ですが、逆に「体験がブランドを作る」ことだとも思います。そのためには、ブランド・広報を担うチームとデータ担当チームが本当は一体化しないといけない。ただ、「この商品、売れているけどこういう売り方はブランドにとっては望ましくないよね」という双方が議論を重ねるような場面がほとんどないのが現実ですね。また、同じ企業でもECサイトに加え、企業のアプリとブランドのアプリが別にあったりして入口が複数になっています。下手すると別個に会員IDを作らないといけないとか、ユーザーにとって大変面倒な状況になったりと…。作る側はそれぞれレイヤーが違うし、目的意識もバラバラだったりしていたとしても、ユーザーは同じブランドなら同じ体験をしたい。店舗では接客がいいのに、ECは使い勝手が悪いとなったら、嫌気がさしてしまう。定着しないのは当然です。データチームとアウトプットのチームが連携していないと、そういう現象が起こり、グロースしないのです。

- 大谷内

- 定着、重要であり難しいテーマですよね。行動経済学の「ナッジ理論」のように、人はわずかな刺激でも行動習慣が変わる。つまり、オウンドサービス上のちょっとしたひと工夫をすれば一気に定着につながることも現実にあり得ると思います。

- 西濱

- サービスが定着するには、ある誘導やアテンションが必要で、それを習慣化させればいいと。あとは、やはり企業の戦略ありきで、それは現場の社員にもわかる具体的な内容である必要があります。「これをしたいから、このデザインにする」という流れがなくてはいけない。フィールドを作って、ルールを整備すれば、プレーヤーは自由に動いて躍動できますから。ECサイトであれば、とにかくアグレッシブに購入してもらうというオフェンス面と、絶対に顧客を逃がさないというディフェンス面でそれぞれの役割がある。ルールがなくては、ボールをつないでゴールすることはできません。ただ派手でカッコよければいいとか、情報が満載だとかで構築してしまうと、ユーザーは戸惑ってしまいます。ブランド体験は、プロダクトの体験+オウンドサービス体験になっていきます。そのためにはホスピタリティが重要で、しっかりしたルールのもとで構築されているのが、定着するサービスだと思うんです。

――オウンドサービスは定着させることが大事ということですね。では、「定着」のために何をすべきなのか、「グロース」実践のポイントについて更に詳しく教えてください。

- 西濱

- 定着されないオウンドサービスはコストでしかありませんからね。では、グロースを実践させるためのポイントは何なのか。例えば、家にあるものすべてが同列に使われているわけではない。食器にしても、頻繁に使うものがある一方、ほとんど使わない器もありますよね。日常でつい手に取ってしまうお気に入りの皿とか、特別な日には使いたい1枚があったりする。じつは、そこに重要な手がかりがあると思います。スマートフォンの親指の届く範囲も皿と同じなんですよ。お気に入りのお皿のように、なぜかいつも使ってしまうサービスがある。何か理由があるんです。それを探っていくのが、デザインとデータの領域で、我々はそれをまとめて「体験」と呼んでいるわけです。それをずっと使い続けてもらうことが、グロースに繋がると考えます。

- 大谷内

- 「最初から正解はない」という視点を持つことが重要かなと思います。オウンドサービスを立ち上げたらそこで終わりではなく、現状と向き合いながらデータもしっかり見たうえで改善するスタイルが必要です。世の中に出したら終わりではなく、ユーザーが不満を感じている部分がないかとアンテナを張り、改善点をディスカッションして対策していくことがポイントだと思います。

- 西濱

- 使い続けてもらうには、小さな違和感を解消することが大事なんです。グロースのポイントは、ずばり「マイナーアップデートを何回できるか」。デザインにしろパフォーマンスのスピードにしても、ずっと更新し続けないといけない。ただ、世の中の変化に対してすべてを受け入れる必要はない。やり過ぎてしまうと、無駄な機能が増えて、ユーザーに迷いが生じますから。ブランドは「ここは要らない」という意志を持たないといけない。そこのジャッジメントがブランドを守ることになるのです。

自社のサービスや商品に愛着を持ち

自らとことん使わなくてはいけない

――では、次にデータ分析とクリエイティブ開発の融合のポイントについて、お二人の考えをお聞かせください。

- 大谷内

- ワンチームになることが必要不可欠であり、やはり目標を共有することがキーかなと思います。クリエイティブチームとデータ分析チームが同じ目標に向かい、結集して改善を続けられる仕組みが必要です。全体を俯瞰できるプロダクトマネジメントの立場の人がいて、その下にクリエイティブチームとデータ分析チームが配置され、連携していく。わかっていても、なかなか難しいのだと思いますが、体制や仕組みが重要だと思います。

- 西濱

- hakuhodo DXDには、デザインチームもいればサービスチームもいるし、表も裏もわかるテクノロジーに精通した人材もいます。組織としての我々の強みもそこにあるのだと思います。マーケティングもクリエイティブもデジタルになっているので、今はデジタルチームがまったく関わらない業務などありません。しかし、一般企業においてもデジタルに精通することが不可欠な時代です。今やスマートフォンをまったく使えないという人は極めて少数派だし、「デジタルなんて私はまったくダメです」と言っている人が、デジタル機能満載のテレビや洗濯機を立派に使いこなしていますよ。自分にとって「使いやすい・使いにくい」とか「好き・嫌い」いう発想でも、十分だと思うんです。

――なるほど。では、そのほかにオウンドサービスを運用するための意見や提言などあればお聞かせください。

- 大谷内

- 「好き・嫌い」ということで言うと、ユーザー側だけでなく、企業側も自社や自分たちで作ったサービスが好きであるかという点が重要だと思うんです。自分たちのオウンドサービスを心から愛する社員が多くいる、いないとでは、グロースにつながっていく確率は大きく違ってくると思います。

- 西濱

- 確かにそこは大事なポイントですね。私はあるECサイト運営企業のワークショップを担当したことがあるのですが、自社のサイトで実際に買って受け取った経験のある方がわずか5%しかいなかった。実際に使ってもらったところ、きちんと購入できないどころか、登録ができなかった人がいました。これでは、本当の意味での使いやすさを追求できませんよね。とにかく、極力生活者の立場に立って考えること。そこがグロースのポイントであり好かれるポイントでその結果がビジネスゴールへつながっていきます。担当者の方に念押ししたいのは、「自社のサービスをとことん使っていますか?」ということですね。なぜなら、ゴールが「何度も使ってもらう」ことなのですから。

――では、最後になりますが、オウンドサービスにおける博報堂グループやDXD Growth Programの強みについて、教えてください。

- 大谷内

- データを扱えるチームやクリエイティブチームがある会社は世の中に数多くあると思います。ただ、博報堂グループでは、会社が異なっていても、担当する領域が異なっていてもフランクに交わることができる。「はみ出す」「受け入れる」越境カルチャーがあり、これは大きな強みだと感じます。だからこそクライアントのゴールに向けて、ワンチームでデータ分析からクリエイティブ開発までを行ったり、磨き上げることができるのです。

- 西濱

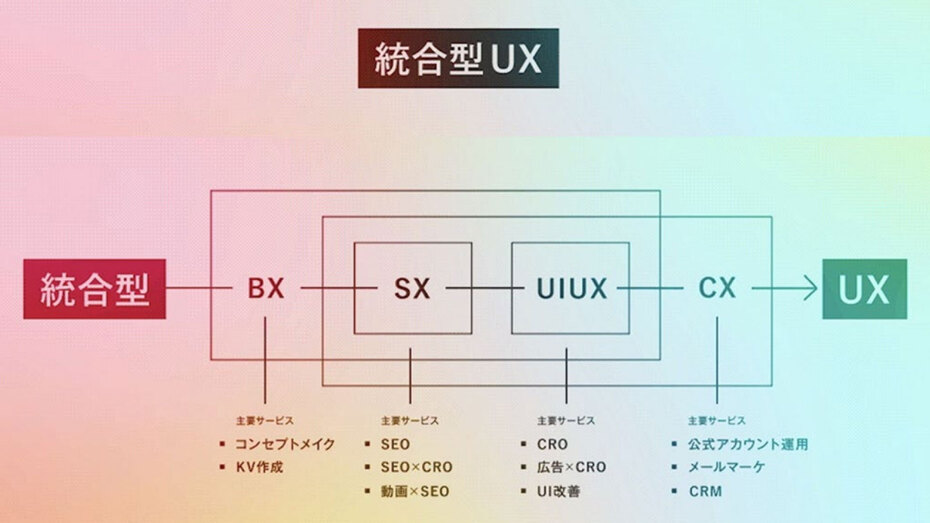

- 以前はサービスを立ち上げるまでに大きなサイクルがありました。マーケットを調査し、プロトタイプをつくり、広告や動画をつくり認知を取る。そしてローンチ半年の反応を見てからリニューアルするという。でも、今はもっとスピード感が必要なので、少数精鋭で越境ができるチームが望ましいと考えます。だからこそ戦略、クリエイティブ、テクノロジーをブリッジできる博報堂グループの強みが大いに発揮されると思います。DXD Growth Programではテクノロジーチームもデザインチームも、人に届けるUXやブランディングをしっかり考えてデザインしています。各領域にわたってそんな人材がそろっているから、当然スピードも速いのです。

博報堂が長年積み重ねてきた「生活者発想」はひとの理解から始まりますが、サービスにおいてのひとの足跡はデータになるので、そことデザインの理解を大切にしています。このアプローチが、定着できるサービス開発に繋がっていると考えています。

この記事はいかがでしたか?

-

株式会社博報堂 hakuhodo DXD テクニカルディレクター体験でブランドをつくる。

UXUI・サービス設計で生活者価値をつくり、総合ブランディングやサービスの拡充の業務を得意とする。 生活者とシステムのふたつの視点をもち、新規事業開発からデジタルコミュニケーション、CRM設計まで、幅広い領域を横断してクリエイティブに昇華させる。 デジタルと食とお酒と育児が特に好きな領域。

-

株式会社グロースデータ/マーケティングディレクター2015年、博報堂プロダクツ入社、2023年からグロースデータに出向。

マーケティングディレクターとして、戦略立案から施策設計・実装、PDCA管理をチームを率い推進。

近年はtoB・toC問わずオウンドサイトを基点にしたコミュニケーション設計を幅広く対応。