世界初の防犯サービスを実現した生活者データ解析とは 積水ハウスと博報堂の取り組み

積水ハウスとALSOK、博報堂の3社は、住む人の防犯行動によって価格が変動するという、世界初の防犯サービスを開発した。新サービスの開発の推進力になったのは、生活者データの解析と活用力だった。

9月25日、26日に開かれた「アドタイ・フォーラム2025」で、積水ハウスの吉田裕明氏と博報堂の青木雅人が登壇。「生活のデジタル化」という新たな潮流の中で、いかにして生活者の潜在的なニーズを捉え、サービス開発へとつなげたのか。そのプロセスと、AI時代の新たな価値創造について話が及んだ。

「情報のデジタル化」から「生活のデジタル化」へ

冒頭に博報堂の青木が、開発の背景にある市場環境の変化について解説した。2つの潮流として挙げたのが、「生成AIの普及」と「デジタル化の進展 ~情報のデジタル化から生活のデジタル化へ」。後者については以下のように説明した。

博報堂 コマースデザイン事業ユニット 常務執行役員 青木雅人

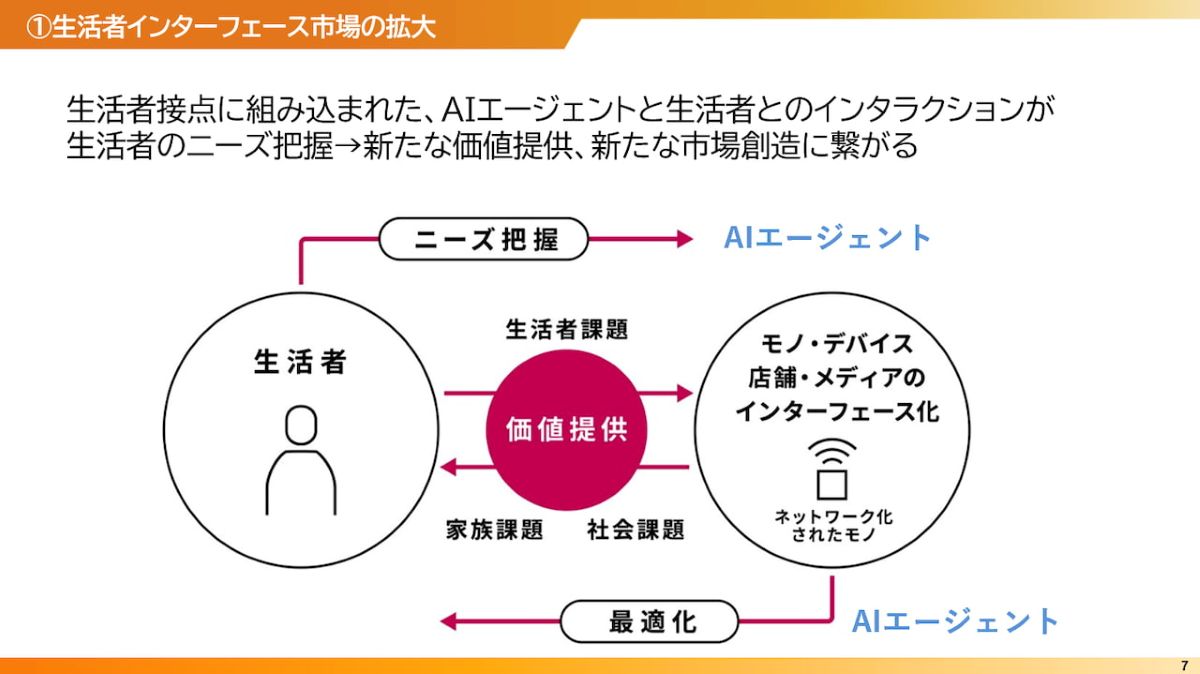

「これまでのデジタル化はPCやスマホ上の『情報のデジタル化』でした。今はさらに車、家電、家、街、お店、ありとあらゆるものが生活者とつながり、インタラクションが行われる時代になります。この『生活のデジタル化』が進むと、様々な生活者との接点に、もう1つの要素であるAIエージェントが組み込まれていく。家の鏡の前や車を運転しながらAIエージェントと対話するといったインタラクションが可能になり、新しいサービスが生まれてくる。我々はこの市場を『生活者インターフェース市場』と名付け、この市場が一気に拡大してくると予測しています」

一例として、自動車にAIエージェントが搭載され、生活者のニーズを把握したうえで渋滞を避けるルートやお勧めの店を紹介するようなサービスを挙げた。

こうした潮流を受け、企業側のバリューチェーンのあり方も大きく変わると青木は考えている。生活者とのインターフェースが増え、様々な接点から生活者データを取得可能になると、蓄積されたデータを起点に、デマンドサイドからバリューチェーンを変革していく「デマンドチェーン変革」の動きが加速するとの考えだ。

青木は、「これからの『生活のデジタル化』の時代は、暮らしを支える住宅、車、鉄道、流通などの企業がキープレイヤーになるだろう。そうした企業と一緒に新しい市場をつくる仕事をしたいと思っていたところで、吉田さんとの出会いがあった」と述べ、積水ハウスの吉田氏にバトンタッチした。

わが家を「世界一幸せな場所にする」サービスとは

積水ハウスは「『わが家』を世界一幸せな場所にする」をグローバルビジョンに掲げる。創業以来、戸建て住宅を主軸に成長してきた同社が提供してきた価値は、住宅の「安全・安心」から「快適性」へと進化してきた。

創業60年を迎えた2020年頃からは、新たな提供価値を模索していたという。吉田氏は次のように語る。

積水ハウス 常務執行役員 プラットフォームハウス推進部長 吉田裕明 氏

「固定資産は手にした時が価値のピークと言われることもありますが、『積水ハウスに住み続けると価値が上がる』、そういう無形資産を蓄積できるサービスを家の中に取り入れられないかと考えました。我々なりに『幸せ』を因数分解し、『健康』『つながり』『学び』というキーワードにたどり着きました。これらをサービスで提供すれば幸せにつながるのではないかという仮説を立て、IoTとAIを使ってサービス構築を考えています」

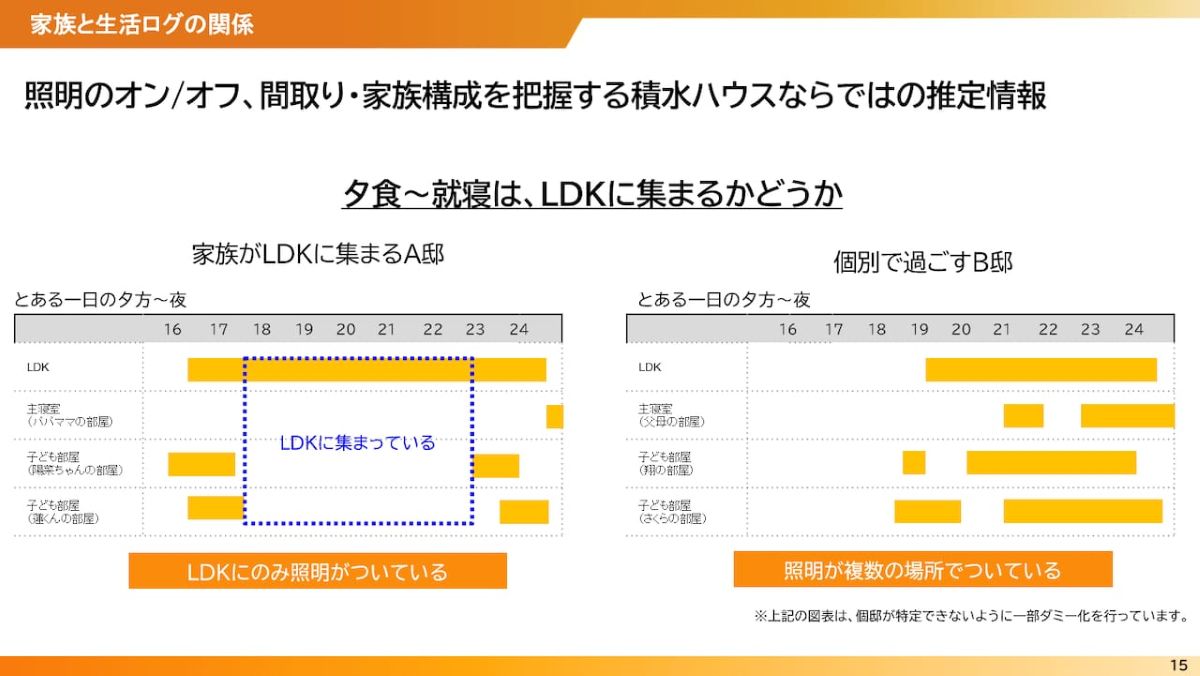

最初に立ち上げたのがスマートホームサービス「PLATFORM HOUSE touch」だ。一般的なスマートホームはITリテラシーがないと使いこなせない。そこで、老若男女誰でも使えるものを目指し、自分の家の図面をインターフェースにした。家のことを分かっている人は誰もが触れる。すると家族全員が操作し始め、そこに操作ログがたまっていく。すると様々な気づきが得られたという。

「照明のオンオフと間取りのデータだけでも生活の様子が見えてきました。ある家では17時半から23時頃までリビングの照明だけがついており、『みんながリビングに集まる家だな』と分かる。別の家では、リビングはついているが、各部屋の消灯時間がバラバラで、それぞれの生活を選んでいる家族だと分かります」(吉田氏)

「PLATFORM HOUSE touch」のデータから様々なライフスタイルが推測できるように

玄関の開け閉めと施錠のログデータからは、開閉の際必ず施錠する家と、忙しい時間は施錠しない家があることが分かる。つまり防犯意識が可視化されるのだ。

「スマホアプリで主体的に操作するログと、壁のスイッチで無意識に行動するログ、その差分と家族構成、間取りをAIで解析すると、その家ごとの習慣が見えてきます。するとその家なりの必要なものが分かり、ワン・トゥ・ワンのパーソナライズされたマーケティングができるのではないか。我々は家のことは知っていますが、世の中の人がどう暮らしているかは分からない。そんなときに青木さんと出会い、一緒にサービスをつくることになったのです」(同)

意識と行動の差分「つもりギャップ」に着目

サービス開発にあたっては、「PLATFORM HOUSE touch」から取得できる客観的な生活ログと、アンケートや日記調査で得た生活者の主観に基づく意識データ、この2つを同一人物から取得した。生活ログからは防犯の取り組みや家族と過ごす時間といった「行動の実態」が分かる。一方アンケートからは「自覚している意識」が分かる。行動の実態と自覚している意識を見比べると、そこに差異があることに気づいたという。

青木は次のように語る。

「家を買うタイミングでは、『もっと安全安心に暮らしたい』『家族との時間を大切にしたい』といった思いが高まります。しかし、思いがあっても完璧に行動に移すことは難しい。思いがあるからこそ、『なんとかしたつもり』になることもある。我々は意識と行動の差分を『つもりギャップ』と名付けました。このギャップを埋めるような新しいサービスの開発を検討したのです」

例えば、「防犯意識が高い」と答えながら、実際には施錠せずに出かけている人が一定のボリュームで存在することが分かった。社交的で人付き合いが多い人や、長時間労働やライフステージの変化で疲労が溜まっている人などにそうした傾向が見られることも判明した。

青木は、「このプロジェクトがその後上手く進んだのは、この『つもりギャップ』に気づいたことが大きい」と振り返った。

行動変容を促す、世界初の防犯サービス

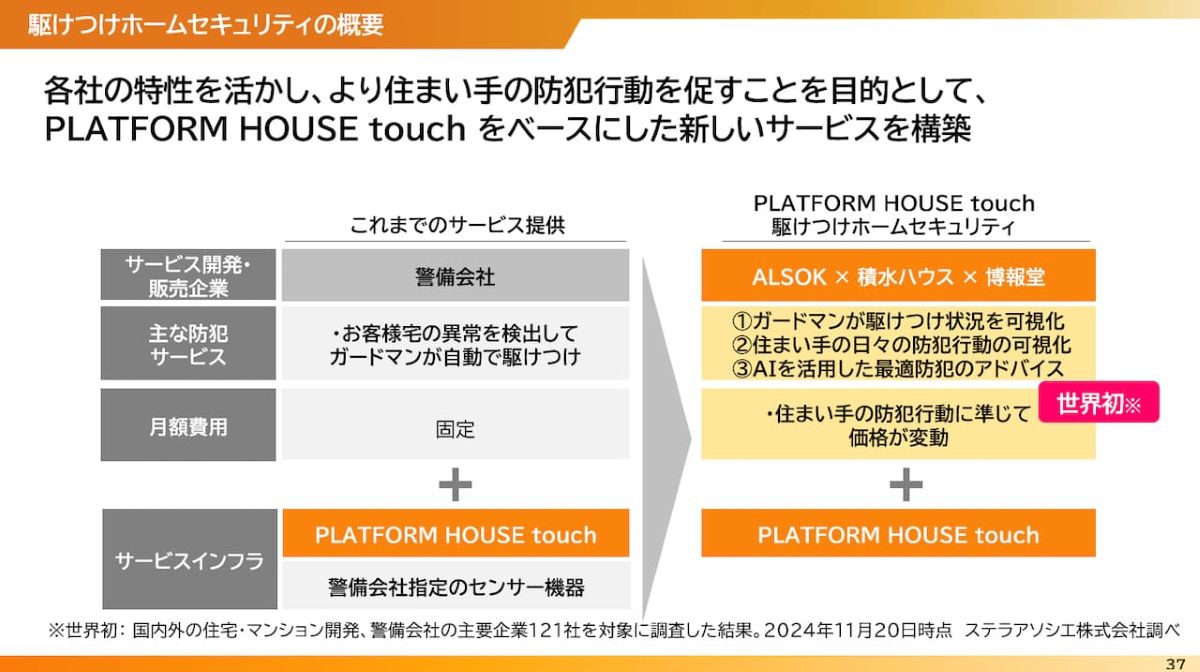

その後、警備・防犯のプロであるALSOKが参加し、新しい防犯のあり方を検討した。吉田氏は、「『積水ハウスに住むと安全に暮らせる』というイメージを定着させたい。しかし、行動変容は『やってください』と言っても難しい。そこで、お客様に気づいてもらい、行動の変化が起きるような策を考えた」と述べた。

従来型の駆けつけサービスは、ドアが破られるなどの異常を検知すると、世帯主のみに連絡が届く仕組み。新サービスでは、アラートが家族全員のスマホに同時に届くようにした。「ガードマンが到着しました」「安全が確認できました」といったステータスも全員のスマホ上で可視化される。

3社の協業で立ち上げる世界初のサービス

さらに、ALSOKが持つ安全・危険のノウハウをスコア化し、3カ月に1回家の状態をフィードバックするようにした。最も特徴的なのが料金体系だ。月々のベースの価格を抑えつつ、さらに利用世帯が安全安心に暮らすための行動変容を起こすと、その分料金が安くなるという仕組みを構築した。防犯意識を高め、実行するモチベーションが生まれるように設計した。

吉田氏は「DXやマーケティングは、もはや手段を効率化する時代ではなく、『何をつくり、創造するか』が問われる時代。家の中の情報を知ることで、暮らしのリズムや意識が分かるようになる。住まい手自身がどうすれば幸せになれるのか、その選択肢をきちんと決断できるような情報を創造していきたい」と述べた。

青木は「多くの企業はAI活用を業務効率化に留めているが、我々はそのループを大きな円に持ち上げたい。AIと共に創造のプロセスそのものを進化させ、新しい市場をつくっていく。生活者と社会を支える基盤を作るような取り組みにAIを活用していきたい」とし、また今回の知見を汎用化したソリューションとして、「生活者価値デザインプラットフォーム」の開発も進めていることを明かした。

※「AdverTimes.(アドタイ)」に2025年11月18日に掲載された記事広告から抜粋したものです。

この記事はいかがでしたか?