分断を超え、体験を変える─AI時代における人財育成と教育モデルの再設計

業界をリードするトップ人材と語り合うシリーズ対談「Human-Centered AI Insights」。今回は「AI時代における人財育成」をテーマに、企業におけるAIエージェントの実践的な活用を支援し、「分断を超え、体験を変える」社会の再設計に取り組む一般社団法人AICX協会代表理事である小澤 健祐氏と、博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO 兼 Human-Centered AI Institute代表の森正弥、Human-Centered AI Institute マネジメントプラニングディレクターの野田 耕平が鼎談を行いました。

AIとの出会い、理想と現実のギャップ

- 森

- まずは、小澤さんの経歴や、現在一般社団法人AICX協会での取り組みについてお聞かせいただけますか。

- 小澤

- 高校時代に放送部に所属し、「孤独死」をテーマにしたドキュメンタリーを制作して全国大会に出場した経験から情報発信に関心を持ち、大学では新聞学を専攻しました。在学中はオンライン教育サービス企業でインターンとして番組制作に携わり、その番組にゲストで出演していた現在ディップ株式会社の執行役員である進藤圭さんにお声かけいただき、ディップでインターンとして内定をいただきました。そこから、AI・人工知能専門メディア「AINOW」の運営を任されることになり、それがAIとの最初の接点となっています。

現在は複数社の顧問やアドバイザーを務めているほか、一般社団法人AICX協会の代表理事として、企業におけるAIエージェントの実践的な活用を支援する取り組みを行っています。直近では、AIエージェントの可能性や導入事例を記した著書『AIエージェントの教科書』を出すなど、「人間とAIが共存する社会をつくる」をビジョンに掲げ、AI分野で幅広く活動しています。

- 森

- 小澤さんのキャリアが始まった2017年から約8年が経った今、AI業界はこの間に大きく変化してきたと思います。AI業界の変遷についてどのように感じていますか?

- 小澤

- 2017年頃もAIに対する高い注目を感じていましたが、「AIによって社会が劇的に変わる」といった実感はありませんでした。正直なところ、期待と現実のギャップが相当激しかったのだと思います。

- 森

- 確かに、2017年時点のAIのビジョンはビッグデータとディープラーニングのセットで社会の最適化を図る方向だったと思います。製造業における需要予測や不良品の発見、金融における不正の検知、人の行動予測など、あらゆるものを認識・予測・最適化するというイメージが強かったですよね。その延長線上に「スマートシティ」があって、交通やエネルギーの最適化、さらには犯罪予防まで含めて、AIは産業・社会を支える下部構造として進化していくと考えられていたわけです。

ところが、生成AIの登場でその世界観が一気にひっくり返りました。産業の裏側ではなく、一般の人が日常的に使う存在になったことで、AI業界のプロフェッショナルたちが2017年に思っていた世界と全然違うものになりました。

- 小澤

- 予測・最適化するという方向性でのAI活用は、特に2020年以降は、理想と現実のギャップがかなり明らかになり、RPAや古典的なチャットボットに回帰することが起きていましたね。しかし生成AIが登場したことで、複数の要素をつなげて判断・推論することができるようになり、それがこの数年の大きな変化だと思います。

「作る側」と「使う側」の連携が鍵を握る

- 野田

- 生成AIの登場によって様々なアウトプットも出せるようになり、日常的な文書作成やコミュニケーションにも使っている例は多くなったと思いますが、 純粋な興味として、日頃から情報発信を多くされている小澤さんが「バズるワード」を生み出す際に意識されているコツのようなものがあれば、ぜひ伺ってみたいです。「バズるワード」をAIが再現しようとした場合と、人間が生み出す場合で何か違いがあるのでしょうか。

- 小澤

- 人間は抽象的な思考や一次情報を通して、ある種メタ的な視点を持つことができるのだと考えています。100人いれば100通りの視点があります。しかし、生成AIは人間のような特定の視点がありません。基本的に帰納的に動いているため、偶発性よりも統計的に正しそうな答えを出すことに長けています。例えばキャッチコピーを作らせても、それっぽい文章にはなるけれど、突き抜けた表現にはなりにくいんですよね。その一方で人間は、それぞれ異なる生育環境や経験を持っているから、そこから生まれる抽象的な考え方や感覚も全然違うし、“個のランダム性”を活かしてストーリー化する力があるわけです。つまり、「人間のランダム性」と「AIの統計性」の違いを、どう掛け合わせていくかが鍵になると考えています。

- 野田

- AIと人間のインタラクションが深まっていくなかで、「人間にしかない価値とは何か」という問いは、まだ十分に言語化されていないですよね。今後AIエージェントが台頭してくると、より高度な自動化が進み、それに伴って人間の関与の仕方や役割も大きく変化していくはずです。そうした中で、人が介在する意味や価値について、私たちの中でも今まさに様々な角度から議論を重ねている最中です。

従来のDXとの違いで考えると、生成AIはビジネスプロフェッショナルがエンジニアリングまで担えるようになったと言えます。つまり、今までツールを“使う側”だった人が、“ビルダー側”に回れるようになったわけですね。実際のところ、博報堂DYグループでもDifyのビルダーを約450人育成し、これまでにアプリを100本程度リリースするなど、「使う側から作る側への転換」を図るための取り組みを積極的に行っています。

- 小澤

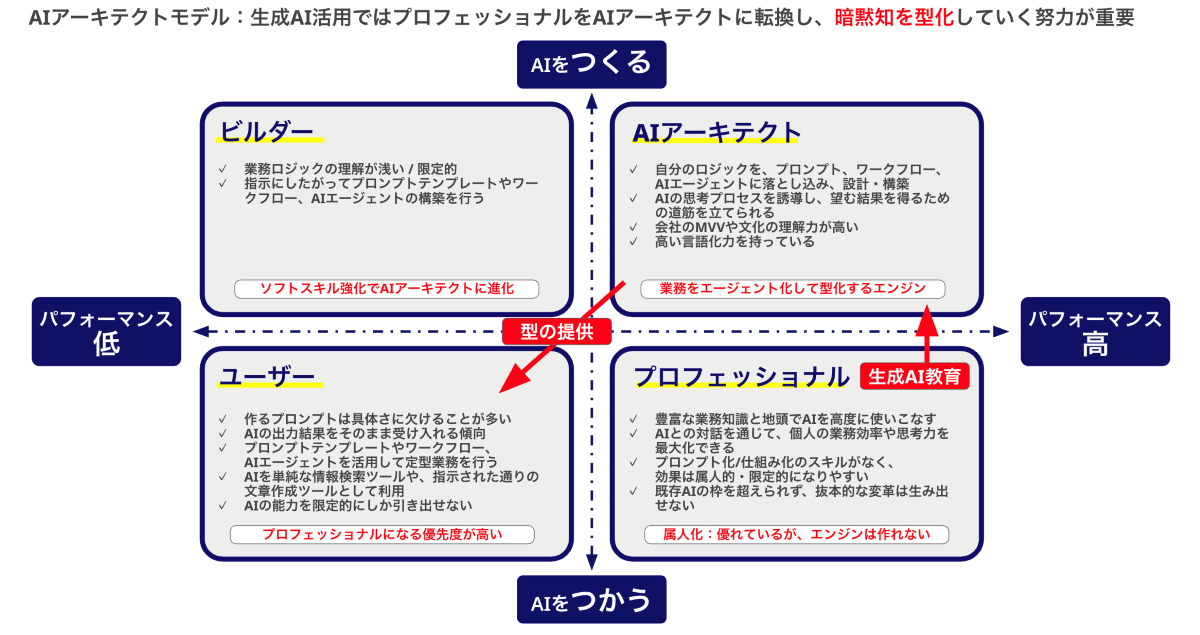

- 僕は「ビルダー」と「プロフェッショナル」の連携が重要だと思っています。まだ経験が浅い若手層は、業務パフォーマンスが低い一方、プロンプトやワークフローを設計できる“作る側”のスキルを持っていることがあり、僕はこの役割をビルダーと呼んでいます。このビルダーが、普段から高いパフォーマンスを発揮する “使う側(プロフェッショナル)”にインタビューを行う形で進めていくのです。

これは知識創造プロセスのSECIモデルでは「共同化」にあたる部分で、暗黙知を持つ社員に業務プロセスヒアリングを行い、その知見をシステムプロンプトやワークフロー、コンテキストエンジニアリング、チャットフローなどに落とし込むんです。このアプローチには2つのパターンがあると考えています。

①今のようにビルダーがプロフェッショナルと連携する型

②パフォーマンスが高いプロフェッショナルを“作る側”に育てる型

後者は、直接AIスキルを教えるのではなく、ビルダーがプロフェッショナルを指導し、結果的にプロフェッショナル自身がAIアーキテクト寄りの役割を担うようになるという発想です。

これは、まさにAI時代の会社経営において非常に重要な考え方で、その会社ならではの暗黙知を大切に守りながら、活かしていくことが求められます。企業自身が、「自社の独自性とは何か?」を洗い出し、ミッションやバリューから立ち返って共有していく視点を持たなければ、その会社が存在する意義そのものが薄れてしまうでしょう。

生成AI活用は人間の発達意識レベルで変わる

- 野田

- 生成AIの登場で「人が行っていた知的業務」をAIが代替し、さらにはビジネスモデルそのものを変革するほどのインパクトをもたらしています。これまで時間をかけて進めるしかなかったビジネストランスフォーメーションが、いきなり実現できてしまうわけですが、小澤さんは「生成AIの活用は人間の発達意識によって変わる」と発言されていますね。これはどういうことなのか教えていただけますか。

- 小澤

- インテグラル理論はティール組織の根本となっている理論で、ケン・ウィルバーが提唱しています。この理論では図のように、人の意識発達を色で表現していて、ベージュからターコイズまで、段階が分かれています。

ベージュは生存本能だけで動く最も原始的な段階で、パープルになると漠然としたコミュニケーションができるようになりますが、成果を得るための思考はできていません。そこから、自己主張や秩序、合理性、多様性といった要素を取り入れながら、意識は段階的に成長していきます。そして上位段階であるイエローになって物事を俯瞰的に見られるようになり、最上位のターコイズに至ると、宇宙的な視点を持ち、より広い次元で物事を捉えられるようになります。

僕はこの意識の段階ごとにAIとの関わり方も異なると考えています。

■ベージュ:ほとんどAIを使えない

■パープル:AIに曖昧な指示しか出せない

■レッド:命令が直接的で短絡的な使い方になる

■ブルー:秩序やルールを重視する慎重さが出てくる

■オレンジ:戦略的パートナーとしてAIを活用する

■グリーン:倫理的・社会的な視点も考慮してAIを使う

■イエロー:複数の視点を統合して、より俯瞰的にAIの活用方法を考える

■ターコイズ:高次の視点で、AIや社会の未来まで考えることができる

この理論をベースに考えると、AI活用の多様性や人それぞれの成長段階に応じた使い方が示唆され、教育や人財育成の文脈でも、こうした視点は重要だと感じています。

- 森

- 非常に興味深いです。AIの影響力が増大し、可能性も広がってきている今、今後AIがデジタルヒューマンやアバターとして「頭脳労働」だけでなく「感情労働」まで担うようになると、心理学や社会学といった分野との学際的な連携が重要になってくるでしょう。インテグラル理論はトランスパーソナル心理学に基づいていますが、このような心理学とAIを融合させたアプローチを進めることは、これからの時代に必要な取り組みになると考えています。

- 小澤

- 僕は「情報は材料、知識は料理」という話をよくするんですけど、最近は生成AIのハルシネーションばかりに注目が集まってしまって、本来重要な知識の部分が軽視されがちに思います。

例えば、「味噌汁にじゃがいもを入れるか入れないか」という問いに対して、家庭や地域、文化によって答えが違ってきますよね。しかし、AIは最大公約数的な一般論しか返せないので、「入れない」という答えが出てくるわけです。これは、調理法が全て生成AIによって統計的に定義されてしまうため、文化が統一されていき、極限的なグローバリズムが進んでいくと捉えることもできます。

企業のクリエイティブも同じで、本来は企業独自のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)や一人ひとりの創造性があるはずなのに、それらを蔑ろにして生成AIに任せるだけになってしまったら、ブランドの魂が消えてしまいます。これからの時代は、「個人や企業の思考のクセや美意識、ストーリーテリングの方法」をしっかり定義して、それをどうAIに落とし込むかが大事になるでしょう。

そういった意味では僕自身、AGI(人工汎用知能)の実現には懐疑的で、人間の持つ“ランダム性”や “飛んだ発想”をAIには真似しづらいと思っています。現に世の中で活躍している人は「調理法=発想がユニークな人」であって、正しい情報よりも「どう料理するか」の方が、もっと価値を持つようになると考えています。正しい情報があふれている時代だからこそ、それをどう自分らしく料理するかという「知識の多様性」が必要不可欠になってくるのではないでしょうか。

「ゼロから価値を生み出す創造性」が求められる

- 森

- 2025年4月に開催された国際学会「CHI(カイ)」では、マイクロソフトやガートナーの研究者たちによる論文が発表され、「生成AIの利用が人間の認知的努力(Cognitive Effort)を低下させる」ということが示されていました。生成AIを使えば使うほど、人間が自分の頭で考える力である認知能力が下がってしまうという指摘です。私自身も小澤さんの意見と同様に、単に情報を得ることではなく、人それぞれ異なる知識の多様性をいかに育み、活かしていくかというのが非常に重要なテーマになってきていると感じています。

- 野田

- もしかすると、私たちは産業革命の真っ只中にいた当時の人たちと似たような感覚を味わっているのかもしれません。変革側に乗るのか、それとも守る側に乗るのかなど、無数の選択や葛藤のあった産業革命も、教科書の中では数ページで片付けられてしまうわけです。

だからこそ、今の状況に対して不安や恐怖を抱くよりも、「新しい社会構造やビジネスモデルを一緒に考えられるチャンス」と捉え直した方が、むしろ面白いんじゃないかと。

- 小澤

- 日本は「失われた30年」とよく言われますが、実は「何も失っていない30年」だったのではと感じています。高度に組織化された社会構造の中で、人々がルールに沿って動き、物価も大きく上昇させずに、安定した社会を維持してきた日本は暗黙知の宝庫で、世界的にも稀有な存在です。これまで人間同士の高度なプロトコルで維持してきた社会を、AIエージェントでさらに高めることができれば、人間にとって未来がより良くなるのではないでしょうか。

私はAICX協会で「分断を超え、体験を変える」というテーマを掲げています。AIを通じて、幅広い世代の、そして多様な分野の人を巻き込み、社会のあり方を問い、再設計していくことが大事なのではないでしょうか。

- 森

- 国連が毎年発表している「ワールド・ハピネス・レポート」で、かつて、日本における世代間の幸福度格差が指摘されたことがありました。そういう分断も、小澤さんの言うように、AIを通じて変えていけるのではないか。AIが単なるテクノロジーではなく、世代を超えて価値観や生活の質をつなぐ架け橋になる可能性があると思っています。

「脱100点満点主義」からの脱却が重要

- 野田

- 博報堂DYグループが開発した「CREATIVITY ENGINE BLOOM」は、AIと人の共創を前提にした統合マーケティングプラットフォームですが、大きく2つのコンセプトがあります。

1つ目は、AIによる自動化・効率化で、過去の博報堂DYグループ独自の蓄積されたデータに基づき、より効率的に効果の高い広告運用を実現できること。そして2つ目は、AIを“壁打ち相手”として活用するアプローチです。企業と私たちの間にAIが入り、ディスカッションパートナーとして新しいアイデアや創造性を引き出します。

人間の介在価値を重視し、新しい商品・ビジネス・産業を生み出すこと、あるいは意味を帯びたブランドを創造することに、AIを積極的に活用すべきだというスタンスを大切にしています。このような人間とAIの共創について、小澤さんはどのように考えていますか?

- 小澤

- 僕はAIによって「脱100点満点主義」の実現ができるのではないかと思っています。与えられた課題を100点に近づけるためにAIを使うのではなく、100点を300点に引き上げるために、自ら問題を設定し、AIとの対話を繰り返せば、はるかに早く質の高いPDCAサイクルが回るはずです。これは教育の観点から非常に有効だと考えています。つまり問題を設定する = 目的を決める人間の能力の重要性は今後も変わらないのではないでしょうか。

さらに重要な点は、壁打ち相手となるAIがその企業のMVVやパーパスを深く反映したものになるべきだということです。AIが会社の歴史や価値観を反映しつつ、「100点満点主義」からの脱却を図ることができれば、素晴らしい未来が開けるのではと考えています。

- 森

- なるほどです。これからの時代においては、企業や人との関係性を強める存在としての「AIのあり方」を考えていくことが、不可欠だと思っています。日本社会ではこれまで「決められた手順を正しく実行する力」が重視されてきました。教育もそれに合わせて、いかにミスなく遂行できるかが中心になっていました。しかし、今後求められるのは、そういった再現性のあるスキルではなく、ゼロから価値を生み出す創造性です。まさに「脱100点満点主義」ですね。

従来型の教育モデルから脱却して、何か新しいものを生み出す力を育てる方向へと変わっていくことが大事なのだと感じました。

この記事はいかがでしたか?

-

小澤 健祐一般社団法人AICX協会代表理事、株式会社Cinematorico COO、

小澤 健祐一般社団法人AICX協会代表理事、株式会社Cinematorico COO、

一般社団法人生成AI活用普及協会常任協議員「人間とAIが共存する社会をつくる」をビジョンに掲げ、AI分野で幅広く活動。著書『生成AI導入の教科書』『AIエージェントの教科書』の刊行や1000本以上のAI関連記事の執筆を通じて、AIの可能性と実践的活用法を発信。

一般社団法人AICX協会代表理事、一般社団法人生成AI活用普及協会常任協議員を務める。Cynthialy株式会社など複数社のAI企業の経営に携わり、日本HP、NTTデータグループなどの企業のAIアドバイザーも務めている。

-

博報堂DYホールディングス執行役員Chief AI Officer、

Human-Centered AI Institute代表1998年、慶應義塾大学経済学部卒業。外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用した企業支援、産業支援に従事。

内閣府AI戦略専門調査会委員、経産省GENIAC-PRIZE審査員、日本ディープラーニング協会顧問、慶應義塾大学 xDignity (クロスディグニティ)センター アドバイザリーボードメンバー 。

著訳書に『ウェブ大変化パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイトトーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。

-

博報堂DYホールディングス Human-Centered AI Institute

マネジメントプラニングディレクター通信会社にてメディア系企業の大規模システム開発に従事。マッチングメディア企業に転職し、雑誌からネットへのビジネスモデル転換とビジネス構造改革による業績のV字回復を実現。IPOに伴う事業統合と新会社設立、海外進出戦略策定をリード。英会話アプリや大手企業と提携した新規事業開発にも携わる。

博報堂に転職後は、グループ横断のオープンイノベーション推進プロジェクト、イノベーションコンサルティング事業、DX子会社、AI のグループ横断CoE形成、2024年にAI新組織の立ち上げを行う。CoEはグローバルに跨る10社100名規模に拡張しAI戦略と活用を推進中。