Veoと Imagenで広がるショートアニメ / CM 制作の可能性 ─ Google Cloud Next Tokyo 25より

2025年8月5日(火) 、6日(水) 東京ビッグサイトにてGoogle Cloudの旗艦イベントであるGoogle Cloud Next Tokyo 25が開催されました。本稿では、ソウルドアウトのグループ会社であるアンドデジタル執行役員 CTO 岡村 悠久 と、メディアエンジン執行役員 COO 白井 圭太が登壇したブレイクアウトセッションの内容をご紹介します。

1. 生成AIが変えるアニメ制作の現場

白井 圭太

メディアエンジン執行役員 COO

生成AIによって、アニメやCM制作の現場は大きく変わろうとしています。今後、クリエイティブの在り方や制作プロセスはさらに大きく変わっていくと考えており、

本日は、そうした変化に向けて私たちが取り組んでいる事例として、生成AIを活用したアニメ制作とCM制作の新たな形について紹介いたします。

はじめに現在のアニメ制作の現場が抱える一般的な4つの課題を整理したいと思います。まず1つ目は、人材不足とスキルギャップです。アニメ制作は全工程において、非常に高度な専門性が必要とされます。しかし、現場では熟練した人材の確保が年々難しくなってきており、若手の育成にも時間がかかります。

2つ目は、進行管理の難しさです。アニメ制作は納品までに、企画からプリプロ、プロダクション、ポストプロダクションと、複数の工程が存在し、かつ大半の工程を外注に頼っております。そのため全体の進行管理が極めて難しく、スケジュール調整も煩雑になりがちです。

3つ目は、収益構造のいびつさです。多くの制作会社が下請け構造に組み込まれており、クリエイター個人にまで十分な報酬が届いていない状況です。

そして4つ目、分業体制に伴うコミュニケーションの複雑性です。アニメ制作は各工程が完全に分業化されており、複数のチーム、会社、個人が関わります。そのため、情報の伝達や修正のやりとりやフィードバックの共有といったコミュニケーション負荷が非常に高くなっております。

従来は、この全工程に、数週間から数カ月の期間と大きな予算、人員が必要でしたが、AIを用いることで、企画プロットからシナリオ、コンテ制作、イラストの生成まで、多くの工程がスピーディーかつ低コストで可能になりました。弊社の検証では、通常、アニメーションPVを制作する際に20人ぐらいが関与するところを、オリジナルアニメの生成を2人でつくることができました。

2. ショートドラマアプリと新たなマネタイズの潮流

このように、実際にコンテンツ自体は誰でもつくれる世界になってきた実感がありますが、コンテンツのマネタイズについてもお話させていただきます。

近年、海外で流行っているショートドラマをご存じでしょうか。特に中国やアメリカでは、漫画アプリのように楽しめる1話課金型のショートドラマが大ヒットしており、アプリ単体での課金モデルや広告マネタイズも確立されております。日本でも2024年頃からこの波が来ており、新たなマーケットとして注目されています。こうした仕組みによって、従来は映像制作に参加できなかったような個人クリエイターや制作チームが参入できるようになりつつあります。

これは単なるマネタイズの話だけではなく、新たなエコシステムそのものをつくるチャレンジでもあり、ショートドラマアプリのポテンシャルは非常に大きいと考えております。

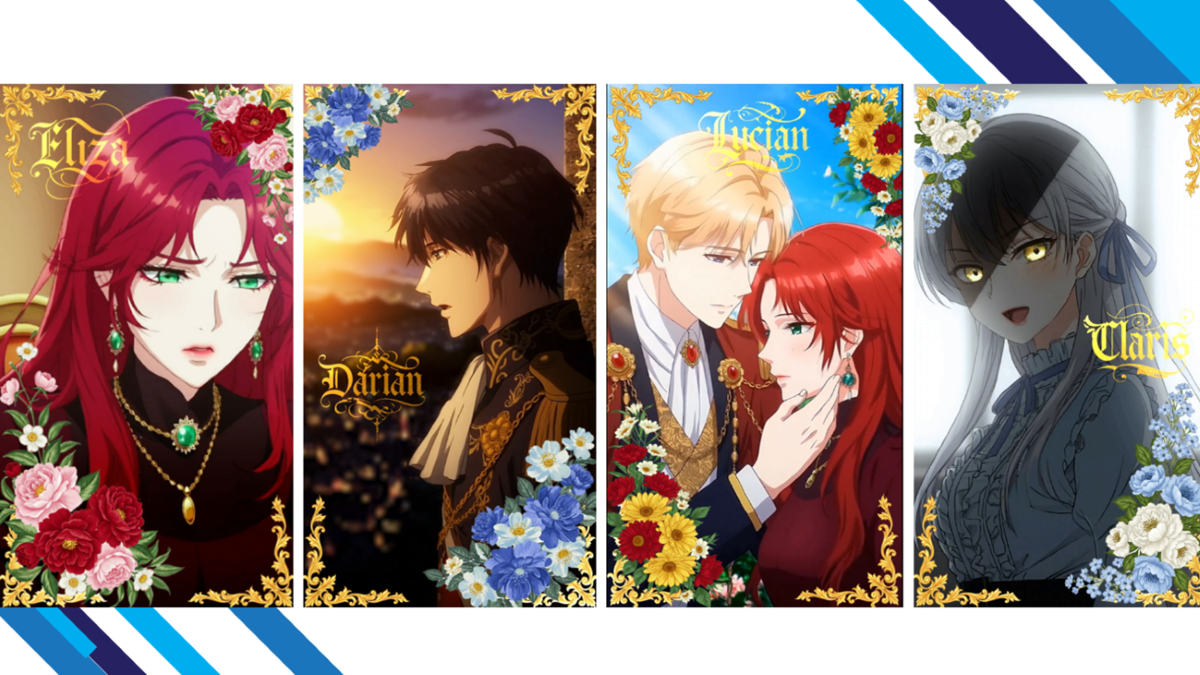

そこでわれわれは、ショートドラマアプリのBUMPさんとアニメを組み合わせ、新たな市場創造をしていこうと考えております。生成AIによるアニメ制作現場の変革、コンテンツ自体の流通・マネタイズの新たな可能性、そしてその先に私たちが今取り組んでいるマイクロメディアミックスという概念があります。

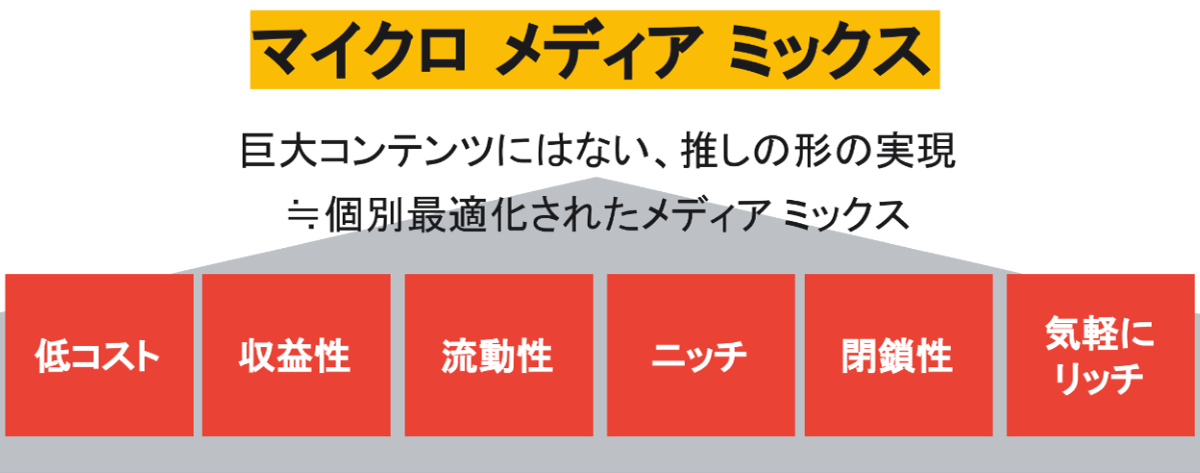

この概念の根幹にあるのは、コンテンツの「個別最適化」です。制作側にとっては、生成AIによって初期投資が抑えられ(低コスト)、ショートドラマアプリ等で明確な課金モデルを設計でき(収益性)、配信の間口も広がって流動性が高まる(流動性)、といったところです。

一方でユーザー側は、自分に合ったニッチな作品に映像コンテンツとして沢山出会える(ニッチ)、アプリ単位でコンテンツが閉じているから世界観に没入しやすい(閉鎖性)、そして気軽にリッチな体験ができます(気軽にリッチ)。

つまり、「巨大コンテンツではないけれど、自分だけの“推し”が見つかる、応援できる」

そんな世界を、このマイクロメディアミックスで実現しようとして考えています。

この構造が広がっていくことで、これまで機会に恵まれなかった地域の制作会社や個人クリエイターにも、チャンスが訪れるようになります。

私たちはこの「マイクロメディアミックス」という構造の実現を通じて、あらゆる場所、あらゆる人にクリエイションの可能性を解き放つことを目指しています。

3. CM制作の工程をAIで再構築する挑戦

岡村 悠久

アンドデジタル執行役員 CTO

私はAIクリエイターとしても活動している立場から、最初に、AI活用に関するクリエイティブ現場の課題感をお話できればと思います。

最近は社内外から、AIを使えばもっと早く、もっと高品質に、もっと安く動画をつくれるのでは?といった声を聞くようになりました。しかし出力の結果は、プロンプトやモデル、個人のアプローチの仕方によって大きく変わり、従来の制作とは全く異なるスキルが必要な状況にあると感じています。

さらに、年始に登場したVeo2が今もうVeo3になっているように、技術のアップデートも非常に早く、現場がその速度に付いていけずに活用が進みにくいという側面もあるのではないでしょうか?そこで我々は、一度CM制作の工程をAI前提で再構築する取り組みを始めました。

具体的には、アイデア出し、コンテ作成、画像生成、映像化といった一連の流れをウェブベースのシステムに落とし込み、AIで一気通貫に回す。そのような取り組みを始めています。

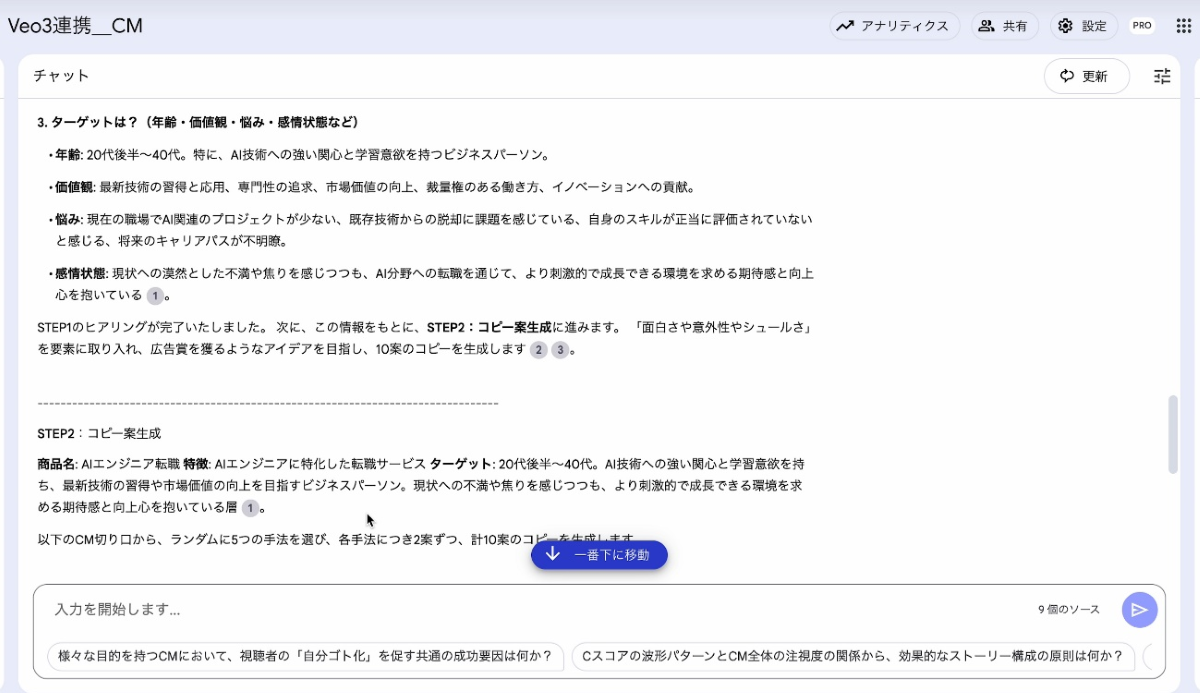

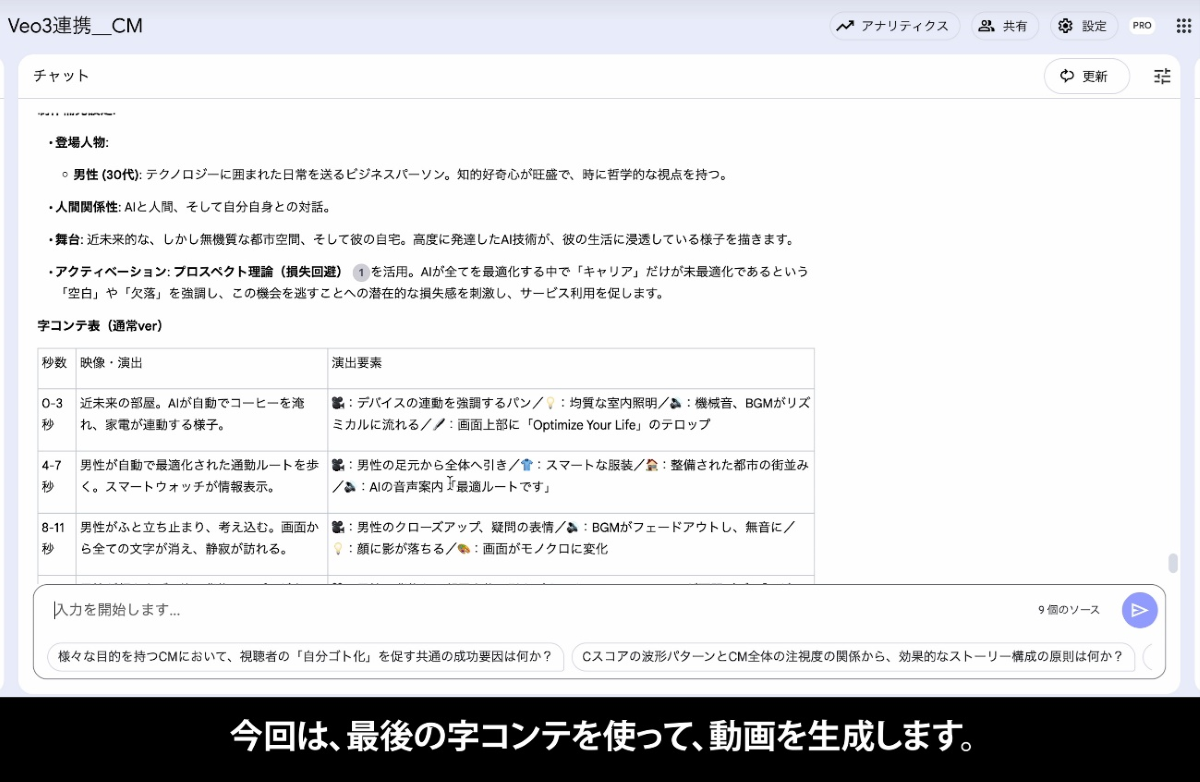

本仕組みは、大きく分けて企画と制作の2つのフェーズからなっています。まず企画のフェーズでは、グループ会社の博報堂の企画における知見や、パートナー企業のREVISOさんが持つ、視聴者が映像をどのように見ているかをカメラで計測し、数値化した視聴質データを活用しています。企画のノウハウデータと視聴質データ、この2つのデータを掛け合わせた新たなデータをつくり、そのデータをNotebookLMに格納、AIと対話しながらアイデア出しを行い、文字コンテの半自動化までを仕組み化しています。

そして制作のフェーズでは、私を含む、ソウルドアウトのAIクリエイターのノウハウをシステムに落とし込み、企画フェーズでつくられた文字コンテの内容を元にイラストをImagenで生成したり、Veoを活用して映像化したりといった制作プロセスを仕組み化しています。

「エンジニア転職」というテーマで企画をつくっていきましょう。

➀企画フェーズ

商品の特徴を求められているので、「AIエンジニアに特化した転職サービス」としました。次のターゲットはAIに任せてしまいましょう。ターゲットとコピー案が生成されました。ここでAIと対話し、内容のブラッシュアップや別解を探れるようになっています。

② 字コンテの自動生成とビジュアル設計

先ほどのキーコピーをベースに、全ての登場人物、歌やインスト、字コンテやメインビジュアルが出来上がりました。このコンテを使って、次の制作のステップに入っていくのですが、ここでもシーンごとに自身でブラッシュアップすることが可能です。

➂絵コンテの自動生成

メインビジュアルが確定したら、そのトーンで全シーンの画像を生成していきます。ここもAIと対話することで、ブラッシュアップが可能なつくりになっています。

➃映像化

最後に確定した絵コンテから、AIが映像を生成します。

各工程でAIと対話していくことで、よりリアルな映像を制作できる仕組みになっています。

このように、制作の工程をAIに置き替えてみる、という一連のプロセス自体のシステム化を実現することができました。

4. 画像・映像生成の工夫と安全運用

次に、このシステム開発で工夫したポイントを紹介します。

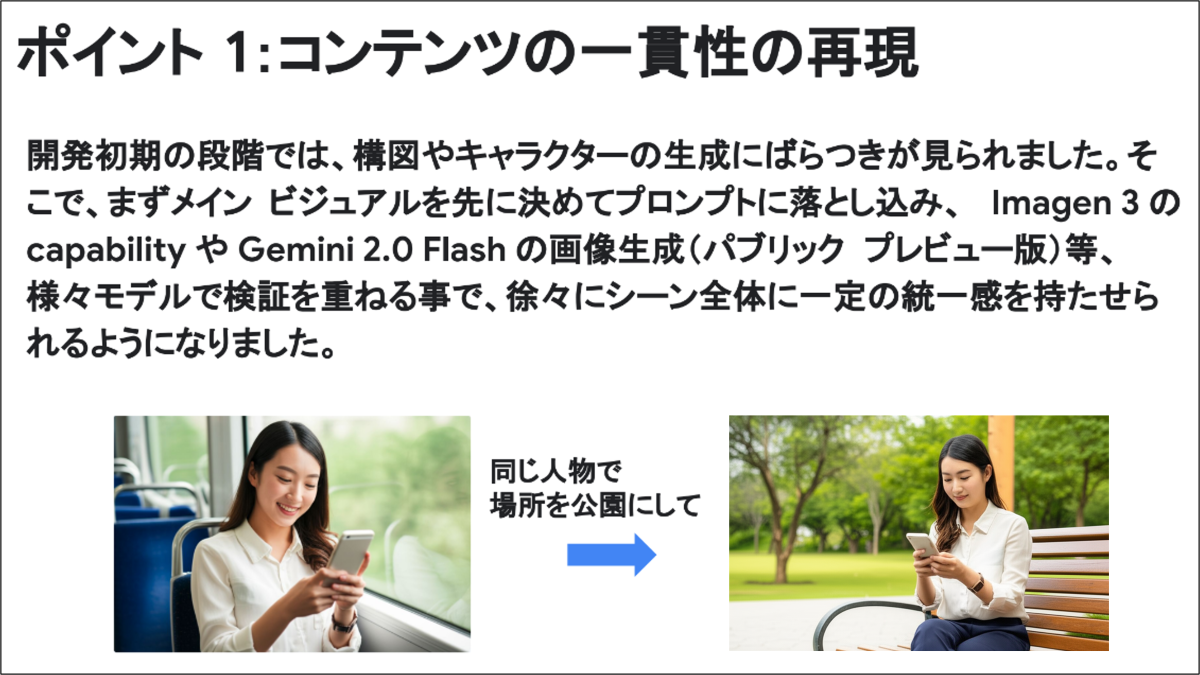

まず1つ目は「コンテンツの一貫性」です。AIを活用したクリエイティブで制作では、コンテンツ全体に一貫性を持たせることが難しく、開発の初期段階では、シーンごとに出てくる登場人物が別人になってしまったり、部屋の雰囲気ががらりと変わってしまったりといった問題が頻発しました。そこで、先ほどの動画にあった、企画全体のメインビジュアルの方向をあらかじめ定めるステップを入れました。この画像をプロンプト化し、さまざまな部分に引き回すことで、コンテンツに一定の一貫性を持たせられるようになりました。

またテクニカル面では、開発期間中に様々な画像系モデルやそのオプションがリリースされ、最新のソリューションを使用することで、メインビジュアルとの組み合わせにより、より高い一貫性を持たせられるようになりました。

2つ目は「AIクリエイターのプロンプトノウハウを内蔵している点」です。AIクリエイターのプロンプトは、キャラクターの顔、性別、だけではなく、表情、光の当たり方まで細かく指定します。最近では、JSONやYAMLで書くとさらに精度が上がるといわれていて、1,000文字を超えるプロンプトになってしまうことも珍しくありません。

※画像生成AIにおいて、プロンプトをJSONやYAMLのような構造化フォーマットで記述することで、AIが意図や文脈を誤解しにくくなり、結果として応答の精度や一貫性が向上すると言われています。

制作担当者全員がこのような調整をできるようになるのは難しいため、システムの裏側にプロンプターのノウハウを組み込み、コンテの情報を元にAIクリエイターと同じようなプロンプトを自動生成する。それをモデルに流す仕組みを作ることで、誰でも安定した画像生成が行えるように工夫しています。

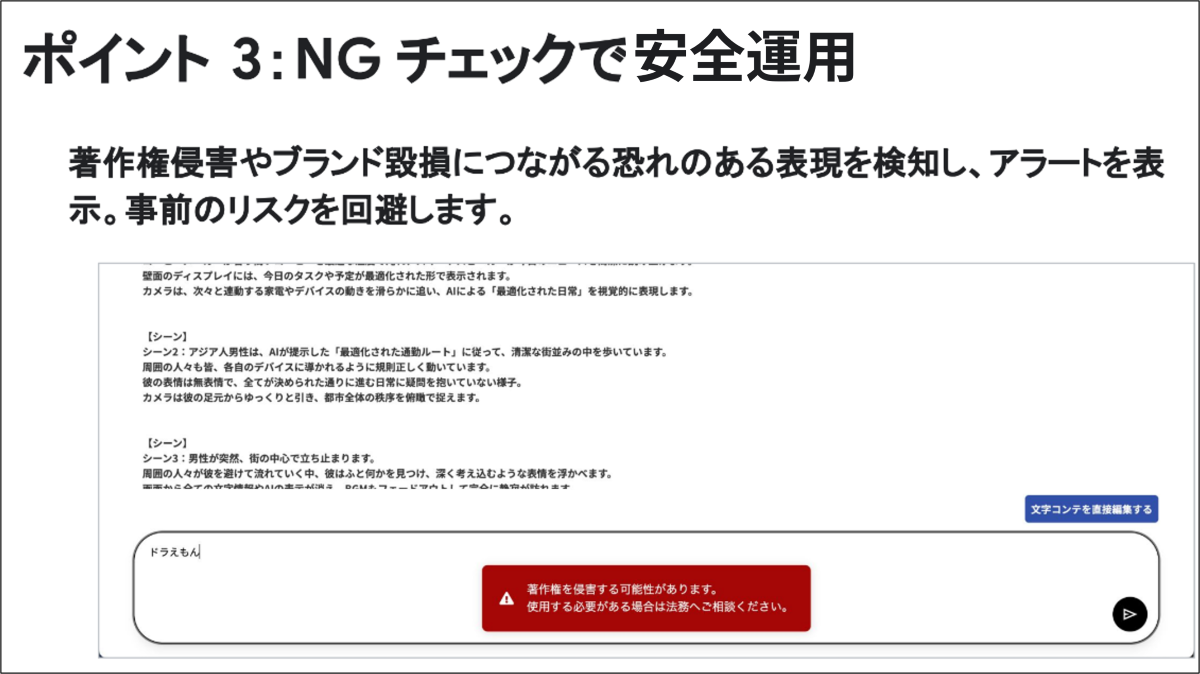

3つ目は「NGチェック体制と安全運用」です。システムの利用者は、時に悪気なく、こちらの想定外の使い方をしてしまうことがあります。

特にクリエイティブ系AIの場合、例えば少年誌の有名キャラクターの名前を打ち込んだだけで、ほぼそのものが生成されてしまうことがあります。これはシステム利用者本人に全く意図がなくとも著作権侵害につながりかねません。そのため、利用者に安全に使ってもらうために、危ない表現は生成前にきちんとアラートをかけて制御するという機能を備えています。

5. 今後の展望

最後に今後の展望及び課題についてお話しさせていただきます。

1つ目は「AIクリエイターとシステムギャップを埋めること」です。現状、このシステムはまだAIクリエイターには及ばず、システムが生成する映像と、AIクリエイターが制作する映像の間には大きな差があると感じています。さらにAIは週単位で進化を続けており、当面は、AIのアップデートと私たちのキャッチアップのいたちごっこになると想定しています。そうした中で、自身でもAI動画制作を進めながら、最新の制作プロセスを分析し、機能としてシステムに落とし込んでいく取り組みを続けていきたいです。

2つ目は「多様な業務シーンで使えるようにするということ」です。実際にこのシステムを提供してみると、チームや案件によって「アイデア出しにだけ使いたい」「動画制作の一部分だけ活用したい」といった部分的なニーズが多いことが分かりました。ところが現状は一気通貫での利用が前提のため、コンテを空白で作成し、画像生成のパートから利用するといった使い方をせざるを得ないケースもあります。今後は案件の性質に応じて、様々な制作業務で柔軟に活用できるよう、改修を進めていきます。

最後に3つ目は「最新モデルへの迅速対応」です。AIの進化が本当に早く、特に画像や動画の生成AIは、その進化自体がアウトプットの品質に直結すると考えています。そのため、導入前のモデルをしっかり検証するというプロセス面、そして実際にシステム自体に組み込みやすくする技術面の両方において、迅速に対応できる体制を整えていきたいと考えております。

ご清聴、ありがとうございました。

この記事はいかがでしたか?

-

アンドデジタル 執行役員 CTOコンサルティング会社およびソフトウェアデベロッパーにて企画提案からシステム開発まで幅広く経験。2016年にソウルドアウトへ参画し、プロダクト開発部門・情報システム部門の責任者を歴任。2020年にフィンテックベンチャーのCTOとして新規サービス開発やインフラ刷新に携わり、2021年7月よりアンドデジタル株式会社CTO。現在はソウルドアウト グループ「Generation AI Growth」開発分科会リーダーを務め、博報堂DYグループの全社プロジェクト「Human Centered AI Initiative」にも参画している。

-

メディアエンジン 執行役員 COOサイバーエージェント・Twitter Japan・DeNA などを経て、メディアエンジン株式会社に参画しソウルドアウトの M&A / PMI を推進。 その後、2020年1月執行役員に就任し、メディア・コンテンツ マーケティング領域を管掌。 2022 年、博報堂DYホールディングス参画後は SNS を中心としたショートドラマ・アニメなどの事業立上げを行い、AI を活用した生産性改善プロジェクトにも携わる。博報堂DYグループ全社プロジェクトの「Human Centered AI Initiative」に参加。