マーケティングシステムの今~マーケティング&ITの実務家集団が語る事業グロースへのヒント【vol.5】事業グロースの鍵は「データ基盤」と「組織」。顧客データ活用を成果へ導くプロセスとは?

マーケティング活動において、データとテクノロジーが果たす役割は年々高まっています。データ基盤整備やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)活用、マーケティングオートメーション、AI活用といった言葉は、もはや特別なものではなくなりました。一方で、それらを「実際の事業成長」に結びつけられている企業は、想像以上に少ないのが実情です。本連載では、博報堂マーケティングシステムコンサルティング局(以下、マーシス局)のメンバーが、事業グロースに向けた「生活者発想×データ×テクノロジー」の挑戦について、日々現場で向き合っている知見や視点から発信していきます。

第5回のテーマは事業グロースの鍵となる「顧客データ基盤」と、それを最大限に活かす「データ活用組織」の重要性についてです。近年、ビジネス環境は目まぐるしく変化し、生活者の行動も多様化しています。

しかし、多くの企業では、顧客データが様々なシステムに分散しており、統合的な分析や活用が難しいという課題に直面しています。また、新たな技術やツールが次々と登場する中で、「どれを選べば良いのか」「どう活用すれば効果を最大化できるのか」といった戸惑いの声も少なくありません。そして、その背景には、データ基盤を使いこなし、成果へと繋げるための「組織体制」や「運用プロセス」が確立されていないという、より根深い課題が存在していると我々は考えています。本稿では、理想的な顧客データ活用の姿と、それを実現するためのデータ基盤の考え方、そして何よりも重要な「組織」と「推進プロセス」について、我々の知見と実践を交えてお伝えします。

連載一覧はこちら

小林 昂平

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

データプラットフォーム推進部 データストラテジスト

今、企業が直面するデータ活用の課題

現在の市場では、顧客に関する膨大なデータが日々生成されています。ウェブサイトの閲覧履歴、購買履歴、問い合わせ内容、さらには実店舗での行動データなど、その種類は多岐にわたります。これらのデータを個別に分析するだけでは、顧客の全体像を把握することは困難です。

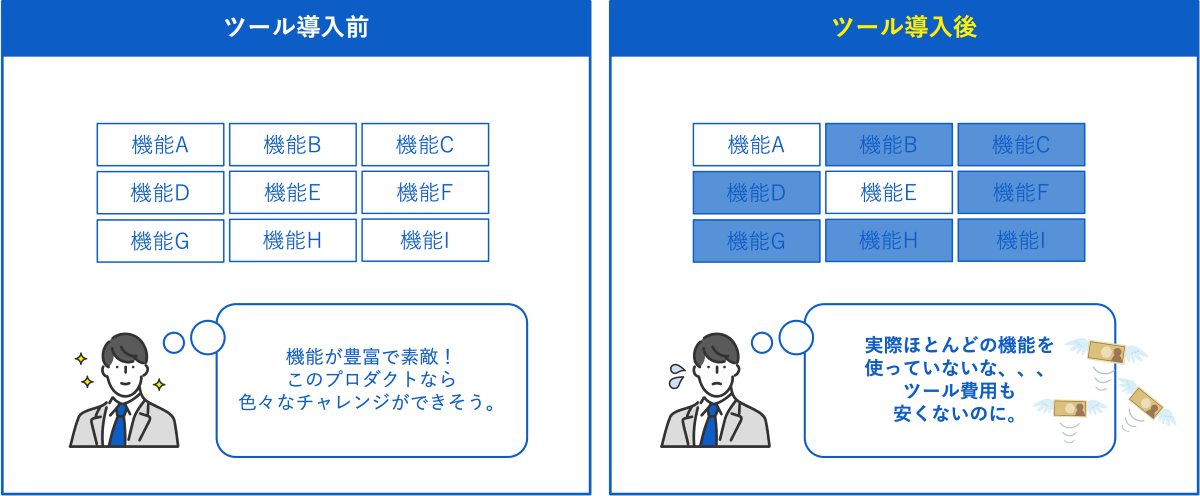

また、データ活用を推進しようと、多機能なツールを導入したものの、その機能のほんの一部しか使えておらず、高額な運用コストだけがかさむというケースも少なくありません。一方で、既存のシステムでは機能的な限界があり、本来実現したかった仕組みが構築できないために、複雑な応急処置を施した結果、コストが膨らんでしまうという課題も散見されます。

図1:ツールの機能を一部しか活用できておらず無駄なコストになっている

このような状況を打破し、データ活用の真の価値を引き出すためには、単にツールを導入するだけでなく、「何のためにデータを活用するのか」という目的を明確にし、それに基づいた最適な戦略と仕組みを構築することが不可欠です。

絵に描いた餅で終わらせない「最適なデータ基盤」の構想

現在、様々な顧客データ基盤ソリューションが存在しています。機能が豊富なパッケージ型から、企業の個別要件に合わせて柔軟に構築できるスクラッチ開発型まで、その選択肢は多岐にわたります。ただし、データ基盤は、単にデータを集める箱ではありません。ビジネス戦略と連動し、将来の事業成長を見据えた設計が不可欠です。そのためには、技術的な知見に加え、マーケティング戦略や事業構造を深く理解した視点が必要となります。

例えば、多くの機能を持つパッケージ型ツールは魅力的に映るかもしれませんが、実際に利用する機能が限られている場合、ライセンス費用が無駄になってしまうことがあります。一方で、スクラッチ開発型は、都度開発を行う必要はありますが、初期費用や構築期間を抑えつつ、本当に必要な機能に絞って構築を開始できるため、迅速な施策検証と柔軟なカスタマイズが可能です 。

博報堂マーシス局が考える「事業グロース」のための顧客データ基盤

我々が提唱する顧客データ基盤は、単なるデータの「貯蔵庫」ではありません。それは、事業成果やマーケティング成果の改善を目的として、様々なデータを収集・統合・管理・分析し、具体的な実行策へと連携させるソリューションです。

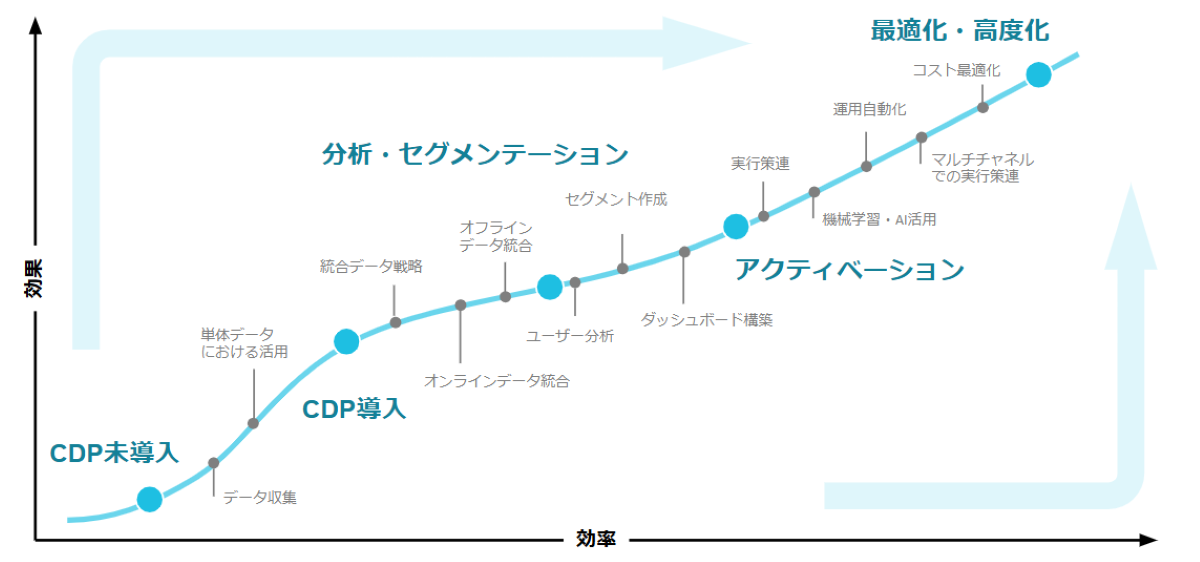

この基盤を導入する目的は、データを集めること自体ではなく、収集したデータをいかに活用し、ビジネスの最適化・高度化に繋げるかという点にあります 。具体的には、以下のようなステップを通じて、データ活用の効果を最大化します。

• 戦略設計: 目的(構想)から逆算し、戦略・戦術の策定~施策 PDCA の仕組みをデザインする。

• データ収集: ウェブサイトログ、アプリログ、メッセージデータ、広告データといった行動データに加え、顧客データ、購買データ、売上データといった自社保有データを統合的に収集します 。

• データ統合・管理・分析: 収集した多様なデータを統合し、管理します。この統合されたデータを用いて、顧客の行動パターンや属性を深く分析し、新たなインサイトを発掘します 。

• 実行策連携: 分析によって得られたインサイトに基づき、広告配信の最適化、ウェブサイトのパーソナライズ、メールやメッセージによる顧客コミュニケーション、営業活動の改善など、様々な施策へとデータを連携させます 。

• 最適化・高度化: 継続的なデータ活用と分析を通じて、施策の運用を自動化し、機械学習やAIを活用することで、コスト最適化やマルチチャネルでの実行策の高度化を実現します 。

図2:CDP導入がゴールではなく、CDPをいかに活用することができるかが重要

この一連のサイクルを回すことで、企業は顧客一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなアプローチが可能となり、顧客満足度の向上、ひいては売上向上へと繋がります。

本質的なインサイト発見と施策化を担うデータの専門組織の必要性

データ活用組織には、データを分析するだけでなく、そこから事業成長に繋がる示唆(インサイト)を引き出し、具体的な施策へと落とし込む能力が求められます。そのためには、データサイエンスの専門性と、市場や生活者への深い理解、そしてマーケティング実践力が融合した専門家が不可欠です。しかし、多くの企業では、そうした専門人材の確保や、部門横断的な連携体制の構築に課題を抱えています。

我々は、最先端のデータ分析技術と、その活用を熟知した専門家集団が皆様のビジネスをサポートします。特に、博報堂が長年培ってきた「生活者発想」をデータ分析に掛け合わせることで、単なる数字の羅列からでは見えてこない、生活者の本音や潜在的なニーズを深く洞察します。この本質的なインサイトに基づき、具体的な事業成長に直結する施策へと落とし込めることこそ、我々の強みです。強みを生かす具体例としては以下があげられます。

• データ分析・モデル構築: 顧客データ基盤に蓄積されたデータを、機械学習やAIを活用して分析し、顧客離反予測やLTV(顧客生涯価値)最大化に向けた施策の立案を支援します。

• 多角的な施策連携: 顧客データ基盤で統合されたデータを、広告配信システム、MA(マーケティングオートメーション)、ウェブ接客など、多様な外部システムと連携させることで、マルチチャネルでの最適な顧客コミュニケーションを実現します 。

• コスト最適化と運用効率化: 既存の顧客データ基盤からの移行を検討されているクライアント企業に対しては、中長期的なコストシミュレーションを提示し、費用対効果の最大化を実現します。

成果を最大化する「戦略策定から実行まで」を担う一気通貫の伴走体制

データ活用構想は、一部の部門や担当者だけが進めるものではありません。戦略策定から具体的な施策実行、そして効果検証・改善まで、部門横断的かつ継続的なプロセスとして運用されていくことが適切です。特に、IT部門とマーケティング部門の連携は不可欠ですが、多くの企業でその隔たりこそが課題となっています。

我々は、単に技術やツールを提供するだけでなく、「顧客データ基盤を構築する目的は何か」「どのような世界を目指すのか」といったクライアント企業のビジョンを共有し、そこから逆算して最適な戦略、施策、そしてツール・運用体制をデザインします 。それらの全体設計をもとにクライアント企業内の部門間を超えたプロジェクトの推進、体制作りを含めてご支援が可能です。

顧客データ基盤の導入はゴールではありません。それは、顧客理解を深め、よりパーソナルな体験を提供し、ビジネスを成長させるための「出発点」です。博報堂マーシス局は、皆様のパートナーとして、データ活用の可能性を最大限に引き出し、新たな価値創造に貢献してまいります。

この記事はいかがでしたか?

-

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

データプラットフォーム推進部 データストラテジスト2022年より現職。データを活用したマーケティング領域の業務効率化・高度化を推進。データ分析・運用・サービス開発を行ってきた知見を活かした、マーケティングシステムにおける戦略策定から、データ活用・運用までを一気通貫で伴走。自身で手を動かしてデータ分析等もできるため、スピード感を持った実現性のあるプロジェクト設計が可能。