再評価されるMMM、その背景とは?博報堂とGoogleが語る、活用トレンドのクロニクル

テレビをはじめとするマスメディア、さらにデジタルからオフラインの店頭での行動までがデータでつながるようになった時代。メディア投資戦略にイノベーションを起こすような新たな取り組みが始まっています。本連載では企業側、メディア側、広告会社側それぞれの領域で新たな取り組みを始める方たちに取材。これからのマーケティング、マーケティング・コミュニケーションの方向性を探っていきます。今回はいま、注目のMMMをテーマに博報堂でMMMソリューションの導入・コンサルティングをリードする宮腰卓志と、因果推論モデルやリテールDXの研究開発を推進するグーグル・アジア・パシフィックの中原啓智氏に話を聞きました。

マーコム組織の統合も MMMの活用を後押し

――日本国内でもMMMに対する関心が急速に高まっています。背景には何があると考えますか。

- 宮腰

- まず、広告に関連するデータ環境の変化があると考えます。2005年から2015年頃、デジタル広告、特にECを展開する企業では、Cookieを活用することで「テレビCMからオフライン購買までの顧客行動を把握して未来を予測できる」という期待がありました。

しかしふたを開けてみれば、当然ですが、生活者はそれほど積極的に個人情報を登録してくれるわけではありませんでした。特に食品や日用品のようないわゆる低関与型の商材では会員登録のハードルが高く、私の知る限り、オフラインの会員データと紐づけられるのは、全顧客の10%にも満たないのが実情でした。

そこに追い打ちをかけるように、2022年4月に改正個人情報保護法が施行されるなど、デジタル広告における個人情報保護の規制強化が進展。広告業界では、プライバシーに配慮しつつメディア効果を可視化する必要性が高まり、MMMへの注目が再び、集まっているのです。

また、広告主がマーケティングプラニングに明確なエビデンスを求めるようになったことも理由のひとつです。データを活用すれば広告効果を詳細に把握できるという認識が広がり、これまで効果測定が難しいとされていた領域にも「データで何とかなるのでは?」という期待が高まりました。その結果、CMOをはじめとする経営層からは、マーケティングプランの策定や意思決定において、具体的なデータに基づく裏付けや効果予測を求められるケースが増えています。

さらに、マーケティング組織の統合と全体最適化へのニーズの高まりも、MMMへの注目を後押ししています。以前は広告宣伝部、営業部、CRM担当部門などが個別のKPIを追いかけていましたが、近年ではCMOがこれらの機能を横断的に統括し、限られた予算を広告、営業、流通といった各チャネルにどう配分すれば全体の効果を最大化できるのか、といった統合的な意思決定が求められるようになっています。

マーケティング活動にとどまらず、その他の事業要因も含めて事業成果への貢献度を包括的かつ定量的に把握したい、というニーズが強まっているのです。

- 中原

- 私も同意見ですが、宮腰さんの話に少し補足すると、メディアの種類が増え、フォーマットや配信の仕組みも多様化・複雑化しているため、メディア横断の統一的な基準で効果を測りたいというニーズが非常に高まっていることが背景にあると考えます。しかし、各メディアで個々のユーザーレベルでの詳細な計測方法を揃えるのは現実的に難しく、結果的に、MMMのように集計データを用いた分析が、実質的に唯一比較可能な手法となっている面もあると思います。

またマーケティング投資の説明責任を問う声が高まっていることも背景にあるでしょう。売上を伸ばすために値引きを繰り返すだけでは、利益率は悪化するだけ。持続的な成長には、限られた予算を賢く使う「ワイズスペンディング」が不可欠であり、そのためには、効果のある施策と無駄な施策を正確に見極める必要があります。この文脈で、因果推論に基づく効果測定やMMMの重要性が増しているのだと思います。

さらに、経済状況が目まぐるしく変化する現代においては、過去に効果があった施策が今後も有効であり続けるとは限りません。このような不確実性の高い状況下で的確な意思決定を行うためには、体系的かつ客観的な方法で各施策の効果を識別し、優先順位を付ける必要があります。MMMは、そのための有効なツールとして期待されています。

――二人がMMMに関わり始めた初期から現在に至るまで、日本国内あるいはグローバルでMMM活用のトレンドに変化はありましたか。

- 宮腰

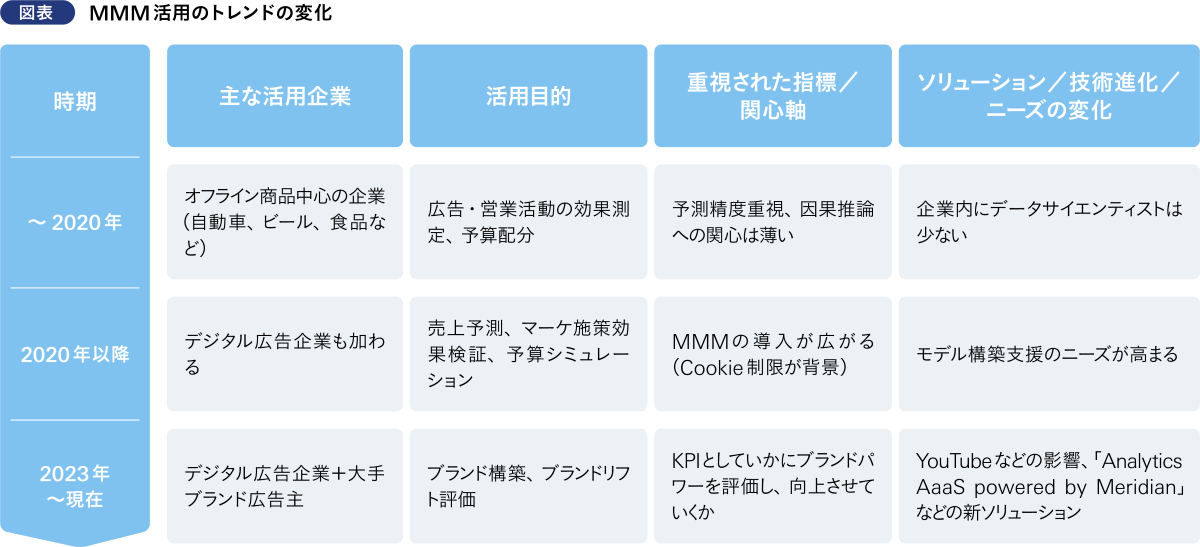

- いくつかの段階を経てMMMの活用法は変化してきたと感じます【図表】。

2020年以前は、オフラインで商品の販売が完結する企業、例えば自動車メーカー、ビール会社、食品メーカーなどがMMMの主な活用社だったと思います。これらの企業はCookieでは購買行動まで追いきれないテレビCMなどの広告効果や営業活動の効果を分析し、最適な投資配分を決定したいというニーズを持っていたからです。当時はまだ、クライアント企業内にデータサイエンティストが在籍しているケースは稀で、MMMの評価軸としては、モデルの予測精度が重視される傾向にありました。因果関係の解釈に対する関心は、今ほど高くなかったように思います。

それが2020年を境に、Cookie利用制限が本格化したことで、これまでデジタル広告中心だった企業もMMMを積極的に採用するように。ただし、MMMの主な活用目的は、過去のマーケティング施策の効果検証や売上予測、予算配分シミュレーションといった従来の枠組みが中心でした。

そして、直近1 ~ 2年でさらに大きな変化が見られます。その変化とは、特にデジタル広告を主軸とするクライアントで、「ブランド構築」への関心が高まっていることです。背景には、YouTubeをはじめとする動画プラットフォームの影響力拡大など、メディア環境の変化があります。これまでコンバージョン獲得を最優先してきたデジタル広告においても、動画広告がブランド認知や好意度の向上にどう貢献し、それが最終的にコンバージョンやLTVにどうつながるのか、といった効果への関心が高まっているのです。この流れの中で、MMMに期待される役割も、単なる直接的なコンバージョン効果の測定から、間接効果を最大化するためのKPIとしてブランドパワーをいかに評価し、向上させていくかという点に移りつつあります。

- 中原

- 結果として、誰もが知る大手ブランドの広告主はよりパフォーマンス志向になり、デジタルネイティブな広告主はよりブランド志向になり、両者が統合的なマーケティングへと収斂しつつあるのが現在の大きなトレンドでしょう。変化の激しい現代において、こうした統合的な視点を持たなければ生き残れないという危機感が、その背景にあるのではないでしょうか。

また、ソリューションの進化も重要な要素です。これまでは見ることができなかった指標でデータを分析できるようになりました。例えば、今年1月に正式にローンチしたGoogleのオープンソースMMMである「Meridian」では、広告に関連する検索クエリのボリュームなど、MMMの精度向上に役立つ新しいデータをセットでクライアントに提供していますが、これは特にデジタルメディアの効果をMMMで計測する上で有力な起点のひとつになると考えています。

デジタル広告のKPIは従来通りCVでよいのか?

――YouTubeをはじめとする動画広告の伸長が顕著ですが、広告投資のトレンドを踏まえて、特に広告主からの関心が高い課題は何でしょうか。

- 宮腰

- 広告投資のデジタルシフトは、これまで主にデジタル広告の行動主義的な側面、つまり直接的なコンバージョン獲得に支えられてきました。

しかし、デジタルとオフラインが融合する現在のメディア環境では、生活者の態度変容、特にブランドへの好意度や理解といった「ブランド力」と、実際の事業成果である「パフォーマンス」の関係性が改めて注目されています。この流れを受け、デジタル広告のKPIを従来通りのCVで据え置くべきか、認知指標やそれを補完する行動指標へと見直すべきか、さらにどの指標が最終的なパフォーマンス向上に最も貢献するのか、といった点が大きなテーマになっています。

- 中原

- まさにその通りで、マーケティングの戦術が多様化し、ビジネス環境の変化も速まる中で、より具体的で実践的なインサイトが求められるようになっています。単なるメディアごとのROI比較にとどまらず、さらに踏み込んだ分析へのニーズが高まっています。 例えば韓国のオンラインゲーム会社・Nexonは、因果推論を活用し、特定条件下での広告効果を明らかにしました※1。同社は分析会社と当社と提携し、機械学習と因果推論を活用したMMM調査を実施。ワールドカップ期間中のYouTubeと他メディアとの相乗効果や、リブランディング前後でのYouTube配信効果の違いなども分析し、具体的なインサイトを得ることができたのです。こうした分析は、クライアントからも高い評価をいただいています。

※1 How brands use MMM to find and fueltheir growth engine: YouTube andSearch drive ROI Hirotoshi Nakahara,Jungkook Park, May 2025

――そもそもMMMの技術はどのように変化・進化してきたのでしょうか。

- 宮腰

- 進化のポイントとしては、まず初期のシンプルな重回帰分析にメディア効果の時間差(タイムラグ)や効果の持続性(応答関数)といった概念が取り入れられたことです。さらに、モデルのパラメータ(係数)の推定方法も、単一の値を求める「点推定」から、より柔軟で現実的な「ベイズアプローチ」へと進化しています。特に、今般Googleの「Meridian」と当社の「AnalyticsAaaS※2」が連携した「AnalyticsAaaS powered by Meridian」では、各メディアのリーチとフリークエンシーのデータを扱えるようになり、これにより最適な広告接触回数(オプティマルフリークエンシー)を算出することが可能になりました。点推定の段階では、メディア効果の推計値が時として異常値に過敏に反応し、安定しないという課題がありましたが、ベイズアプローチを採用した「Analytics AaaS powered byMeridian」では、過去の知見や業界データなどを「事前情報」としてモデルに組み込むことができるので、データが少ない場合でも安定した分析結果を得られるようになったことは大きな進歩だと考えています。

※2 Analytics AaaS: 博報堂DYグループが提供するMMM。広告主の広告効果最適化を通して事業成長に貢献する次世代型モデル「AaaS」のソリューションのひとつ。

- 中原

- MMMのようなモデルを実際に運用しようとすると、まずデータを集めること自体が大変ですし、集めたデータの解釈、モデルの結果の解釈、検証、さらには関係者への説明といった各プロセスに多大な労力と専門知識が求められます。こうした課題に対して、Googleの検索ボリューム(Google Query Volume,GQV)やYouTube広告のリーチアンドフリクエンシーといったGoogleが保有するデータにおいて個人データを含まない集計データの形でプライバシーに配慮して提供することは、実務上有益だと考えています。

- 宮腰

- 「Analytics AaaS powered byMeridian」では、「コントロール変数」の概念が導入され、共変量(説明変数と結果変数の両方に影響を与える可能性のある外部要因)を調整する機能が組み込まれている点が革新的です。

実は、これまで私がクライアント企業で見てきたMMMの中には、予測精度を高めることを優先するあまり、この共変量の考慮が不十分であったり、同じ意味を持つ変数を複数投入してしまっていたり、因果推論の観点から見ると問題のあるモデルが散見されました。「AnalyticsAaaS powered by Meridian」はそうした課題に対して、「正しいモデルを構築するためのひとつの解」を示しています。

――今後、お二人は企業のマーケティング部門をどのようにサポートしていきたいとお考えですか。

- 宮腰

- MMMの活用が進み、マーケティングROIがより明確になることで、マーケティング部門は広告効果といったメディア指標にとどまらず、売上や事業貢献といった経営視点の数値で自らの価値を語れるようになることが期待されます。そうした世界観の実現に向けて、私たちは、クライアントの最終的な事業目標に対して、マーケティング部門の活動はもちろん、他部門の取り組みも含めて横断的に評価し、その結果を経営層の意思決定に役立てていただけるよう全力で支援していきたいと思います。

- 中原

- ビジネス環境がますます複雑化する中で、各施策の効果を簡易かつ正確に測定し、その成果を最大化できる環境を特定することは、経営の意思決定を最適化する上で非常に重要です。Googleと博報堂はMeridianの活用促進をはじめ、MMMが抱える課題、とりわけ因果推論の領域における研究を連携して進めています。マーケティング分野を起点としながらも、より広い視野で企業の意思決定最適化に貢献できるリサーチ結果を発信できるよう、これからも取り組みを進めていきたいと思います。

※本記事は宣伝会議 2025年8月号に掲載されたコンテンツを転載したものです。

この記事はいかがでしたか?

-

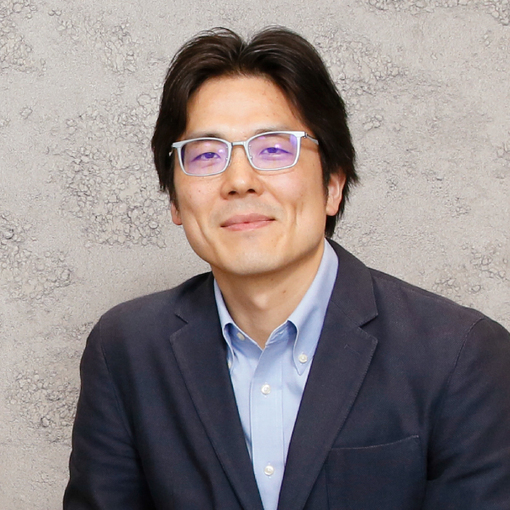

博報堂

データサイエンティスト/チーフディレクター(みやこし・たかし)2001年博報堂入社。ダイレクトマーケティング・デジタルマーケティングの戦略プラニング・PDCA運用からキャリアをスタートし、25年にわたってアクチュアルデータに基づくPDCA・アトリビューション分析・マーケティング・ミックス・モデリングや因果推論などのデータサイエンスを、ダイレクト・デジタルだけでなく消費財・耐久財クライアントのマーケティングに実践的に活用。

-

中原 啓智グーグル・アジア・パシフィック

中原 啓智グーグル・アジア・パシフィック

シニアマーケティングエフェクティブネス

リサーチマネージャー

コンシューマーアンドマーケットインサイツ(なかはら・ひろとし)アクセンチュア、京都大学、A.T.カーニー、Facebook(現Meta)を経て現職。Googleでは、因果推論を用いて、マーケティングミックスモデリングとリテールデータの利活用に関するリサーチ・実証実験をAPACで推進している。シンガポール国立大学理学修士。