生活者発想技研の研究所案内vol.4 生活者発想で読み解く「買う」の心理と行動

2024年9月1日に新設された生活者発想技術研究所。生活者発想技術研究所所長補佐で100年生活者研究所所長の大高香世をナビゲーターに、「生活者発想」を探求する博報堂の多彩な研究所の代表に話をきく連載企画です。

今回は「生活者心理・行動研究」をテーマです。購買行動やネット行動データの活用により、より高度なデータドリブンマーケティングを展開できるようになりましたが、その際に重要になるのは行動変容の背景にある生活者の意識や欲求の理解です。購買行動に導く心理を紐解く、「博報堂買物研究所」所長の垂水友紀と「博報堂行動デザイン研究所」所長の中川浩史をゲストに迎え、それぞれの研究所の特徴や最新の研究内容、今後の展望などについて語ってもらいました。

「買う」行動の原理に着目した出自の同じ研究所

- 大高

- まずは「博報堂買物研究所」から、研究所の概要を教えていただけますか。

- 垂水

- 「博報堂買物研究所(以下買物研)」は2003年に開設された、博報堂の中でも歴史が長い研究所の一つです。『「売る」を「買う」から考える。』をフィロソフィーとし、メーカーや流通の「売る」を、いかに生活者視点の「買う」から発想していくかに取り組んでいます。研究そのものと、ソリューション提案などの得意先業務の両立も重要なテーマとなっている「実践的研究所」です。

- 大高

- どんなメンバー構成になっていますか。

- 垂水

- メンバーは全部で6名で、私を含めたストラテジックプラナー出身者のほか、元リサーチ会社、元メーカーの営業職、元マーケティング会社、データサイエンティストなど、多様なメンバーで構成されています。

- 大高

- 買物の研究を重ねることで、ご自身が買物上手になっていたりしますか?

- 垂水

- 確かに、「こういう欲を刺激されて購買につながった」などの解説をする機会が多いので、自然と自分の買物を振り返ることはありますね。後悔する買物はあまりないかもしれません。

- 大高

- 私は買物で後悔することが多いので、学びたいところです(笑)。ありがとうございます。では「博報堂行動デザイン研究所」の概要も教えてください。

- 中川

- 「博報堂行動デザイン研究所(以下行動デザイン研)」は2013年に開設されました。もともとは、社内でセールスプロモーション、今でいうアクティベーションを担っていた人たちが、「どうしたら人の行動は促されるか」を研究するために成功事例をデコン (deconstruction(脱構築)の略。広告などを要素分解して分析・評価すること)していったのが発端だったようです。そこから抽出した行動デザインのツボを継続的に現場のヒントとして活用してもらうために、研究所が発足しました。

発足当時は、広告を打つだけではなかなか人が動かないという課題がある中、ソーシャルメディアの急速な発展もあり、「きちんと人が動くような統合マーケティングコミュニケーションを設計するために必要な要素は何か」という大きな問いが突きつけられていました。そこから、「それで人は動くのか」というミッションを掲げた研究が始まったわけです。研究を通じて現場に貢献することが最終的な目的ではありますが、一方で、「人は何のために動くのか」を突き詰めるためには、おのずとより心理学的、哲学的な掘り下げも必要になってくるだろうと思っています。

- 大高

- なるほど。どういったメンバーで構成されていますか?

- 中川

- アクティベーション系のメンバーを中心に、生活者発想技術研究所のメンバーも含め、20名ほどが所属しています。

- 大高

- そうなんですね。話を伺っていて気づいたのですが、買物研と行動デザイン研は、実は出自が同じなんですね。プロモーション時代の人たちが、先に「買う」という視点にフォーカスして生活者発想で買物を掘り下げたことが買物研につながり、その後、買物につながる行動をもう少し広い視点から見ていこうとした人たちが行動デザイン研を始めた。流れがよく理解できました。

ちなみに、よくお声が掛かる業種やテーマの傾向などはありますか?

- 垂水

- 買物研に来る相談としては、化粧品や自動車などのモノが多く、金融や人材などのサービスは少ないですね。後者は「買う」というより「加入する」感じだからでしょうか。売り場が強いかどうかも関連しそうです。

- 中川

- 逆に僕らのところは、サービス系のご相談が多いかもしれません。サービスってモノがない分、どうやって行動を促せばいいのか見えにくいんですよね。行動経済学とかナッジ理論などがバズワードだったりもするので、そこから僕らにたどり着かれる得意先も多い。面白いですね。

- 大高

- 自然と棲み分けされているんですね。

購買行動に導く心理を紐解く2つのモデル「DREAM」と「PIXループ」

- 大高

- 買物研で行っている研究内容や活動について、具体的に教えていただけますか。

- 垂水

- 買物研では、「いいモノを手に入れたい」という物欲に対して、「いい買物体験をしたい」という“買物欲”の概念を2007年に掲げており、このテーマは現在も継続して追求しています。昨年は設立20周年プロジェクトとして、そのアップデート版である“買物欲を刺激する20のツボ”を発表しました。“買物欲”を提唱した当時は、買物体験が重要になってきているという大きな潮流を捉えるにとどまっていましたが、今回のリニューアルでは、買いたいと思わせるためにはどういう欲求が重要なのか、“ツボ”の方に焦点を当てました。

ざっくりと説明すると、買物したい気持ちを上げるBOOST系、その気持ちを維持するKEEP系、そして感情のLOVE系、理性のREASON系という4象限に分けて、20個のツボを整理しています。中でもKEEP系のツボは、過去にはあまり重視されてこなかったツボです。テクノロジーの進化もあって世の中がどんどん便利になる中で、買物したい気持ち自体が流れて行ってしまう現象も起きていましたが、それを引き留めて維持するためのツボということで新たに定義しました。

- 大高

- 垂水さんご自身はどんなツボが刺激されることが多いですか。

- 垂水

- 産休明けということもあり、子どものためにいいもの、新生活に有用なものなどを、しっかりと調べてから買うことが増えました。20のツボのうち、LOVE & BOOSTの象限にある“学習心”というツボに当たります。

- 大高

- 昔は何も考えずに店に行き、売り場でぱっと見てぱっと選ぶ、といった買い方も多かったと思いますが、いまはネットで事前にしっかり調べる派が増えているんでしょうね。

- 垂水

- そうですね。

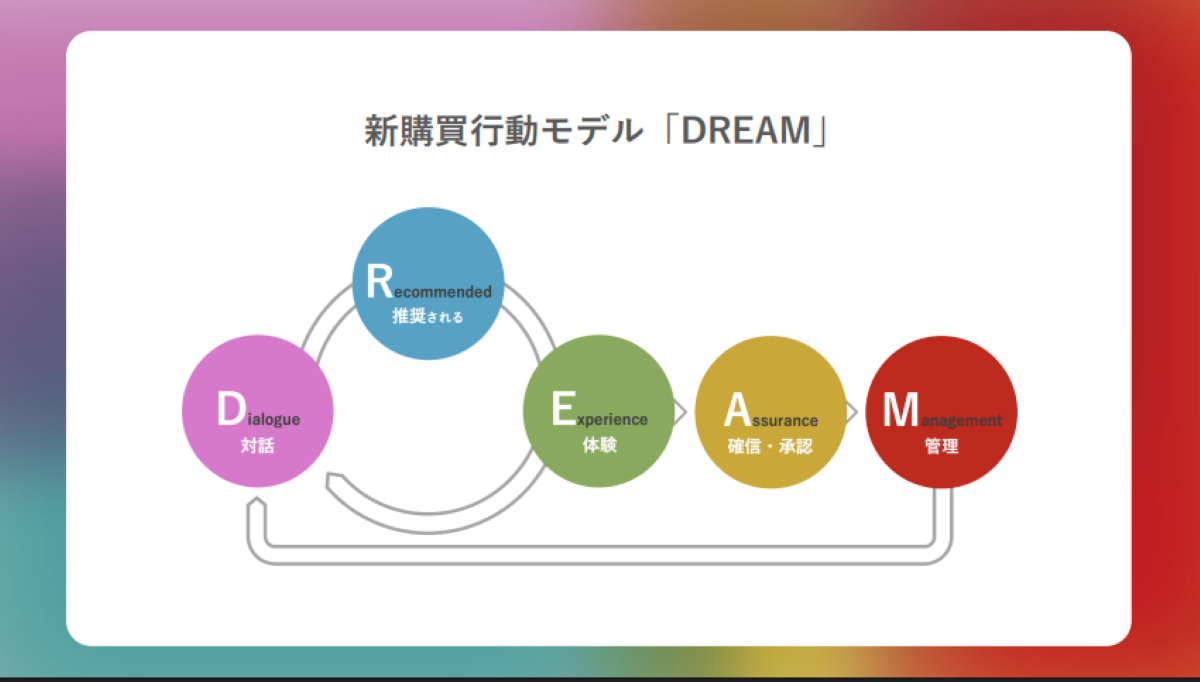

それから直近では、1月に、AIエージェントと暮らす時代の新しい購買行動モデル「DREAM」を発表しました。Dは Dialogue(対話)、RはRecommended(推奨される)EはExperience(体験)、Aは Assurance(確信/承認)、MはManagement(管理)を指しています。それぞれ簡単に説明すると、Dは、AIエージェントと対話して自分のニーズを理解したり、選択するポイントを知るというフェーズ。Rは、その対話を通してどんなものが欲しいかが明確になった後に、AIエージェントから具体的に商品をおすすめされるフェーズ。Eは、店頭やVRARなどで商品を試すフェーズ。Aは、試した結果、確信して買物を承認するフェーズ。Mは、使った後に、その商品の評価をAIエージェントにフィードバックして、次の買物の対話につなげていくフェーズです。

- 大高

- どんどんAIに学習してもらって、より自分に最適な買物行動ができるようになるモデルということですね。すごく次世代という感じがします。やっぱり自分の感覚だけでは頼りになりませんからね。

- 垂水

- そうですね。このDREAMモデルを活用した未来洞察的なプロジェクトも、ソリューションとしてご用意しています。

- 大高

- ありがとうございます。

行動デザイン研ではどんな活動を行っていますか。

- 中川

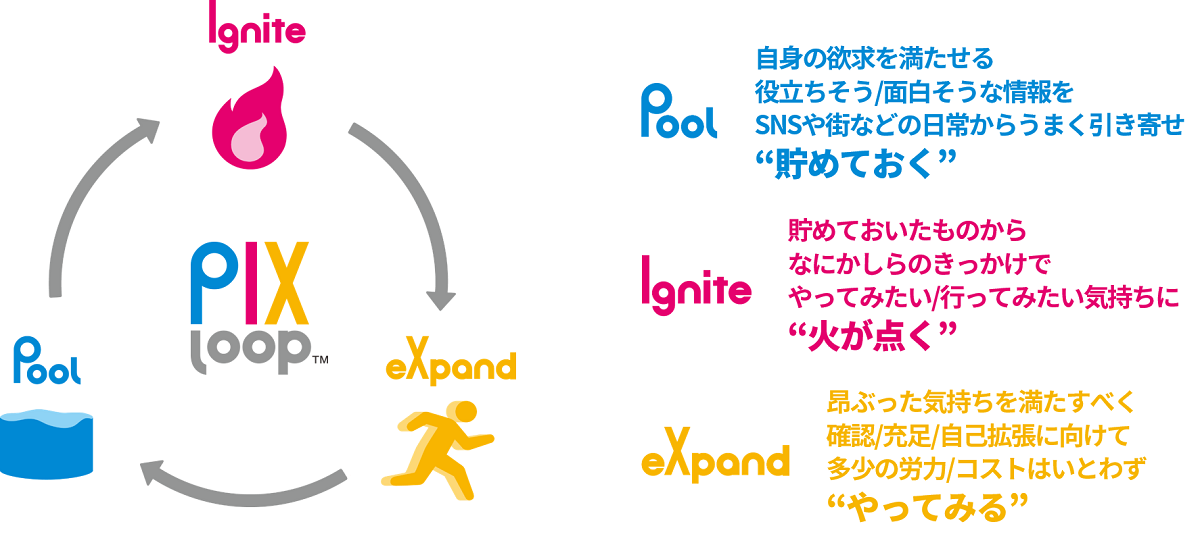

- 僕たちは、2019年に「PIXループ」というモデルを発表しています。当時サブスクが非常にはやりだして、「必ずしもゴールは所有や購買ではないのでは?」という問いが出てきました。またスマホやソーシャルメディアが普及し、旧来のように大きなメディアに出せば伝わるというわけにはいかなくなり、情報の接点についてももっと考えなくてはならなくなりました。

ちょうどその頃、メディア環境研究所が「情報引き寄せ」という概念を提唱したんです。スクショやフォローなどを通じて自分に有益な情報が自然とたまるようにするという、スマホ・ネイティブな世代の間で一般化している行動のことで、ここにこれからの情報行動の神髄があると思った。そこから、「情報引き寄せ」についてさらに我々の方で深掘りし、生まれたのが「PIXループ」です。

PはPoolで、好きな情報をうまく引き寄せ“貯めておく”行動です。そうして好きな情報に囲まれていると、今度は「これいいかも」という、気持ちに“火が点く”瞬間が訪れる。それをI、Igniteとしました。そしてXは eXpand。もしかしたらその後買うことになるかもしれないし、もう少し詳しく調べるかもしれない。いずれにしても、火が点いた気持ちを何かしら解消するようなことを“やってみる”。あえてExperienceというよりも、自分の気持ちを拡張したり、手を伸ばしてみるというニュアンスを込めてeXpandとしました。こういうループがぐるぐる回っていくうちに、人は買うかもしれないし契約するかもしれないし、買い続けていくかもしれない。最初にアテンションしてアクションさせるという企業やブランド主体の考え方ではなく、生活者がどのように情報を引き寄せ、どのような行動をとるかを捉えたこのループの中に、商品やサービスがどうプロットされるかを考えるべきだと思ったのです。

- 大高

- こうした AIDMA 的な考え方はともすると心理一辺倒になりがちですが、PIXループの場合は情報行動、心理行動、そして最終的な行動がうまくつながっている。とても面白いなと思います。

ちなみに中川さんご自身は、どんな情報の引き寄せ行動、貯め込み行動をとっていますか?

- 中川

- 短尺の動画プラットフォームはよく見ています。それで、結構買っちゃうんです(笑)。一度見た動画からアルゴリズムでどんどん同じ系統の動画がレコメンされて、最終的にはポチっと買ってしまう…気づけば深みにはまっているという感じです。うまくできていますよね。

- 大高

- そうですよね。ほかにはどのような活動を展開していますか。

- 中川

- 慶應義塾大学大学院のシステムデザイン・マネジメント研究科で、環境の未来の在り方や、社会行動デザインなどについて研究のお手伝いをしています。環境保護や脱炭素などさまざまな社会課題について、多くの人が理解はしていても、実際のアクションにまで繋げられないでいます。地球のことも大事だけど、実際には明日の生活の方が大事だったりする。そのジレンマの中で生活者は生きています。そこに、何かしらの発火の瞬間や体験装置をうまくつくってあげることで、良い未来のためのループがつくれるのではないかと考え、いろいろと模索しているところです。

研究者の立場では、つい「これだけ大事なのだからみんなやってくれるはず」となりがちで、なかなか実践に繋げる仕組みまでは考えられないのが実状です。そういう点で、広告会社の実践的な考え方やメソッドは多いに役立てられるのではないかと思っています。

モノに強い買物研×サービスに強い行動デザイン研という強力タッグの可能性も

- 大高

- 得意先が両研究所と共働することによって得られるメリットは何でしょうか。行動デザイン研からお願いします。

- 中川

- PIXループのPoolの中には、その人が実現したい人生の欲求が隠されていて、それを探しに行くことが大事だという話を、企業の方にはよくしています。自社商品やサービスからの視点だけじゃなくて、それらがその人の人生の欲求にどう貢献できるのかを考えてみたら、まったく異なる切り口が出てくるかもしれません。生活者の最初のPoolに入れてもらうために、その商品をどう情報化し、どうコンテクストに落とし込んでいくか。きちんと欲求をつつくコンテクストがわかれば、その後のコミュニケーションも変わってくるし、もしかしたら商品やサービス自体を発展させることができるかもしれません。生活者にとってどういう存在になりえるのか、きっと新しい発見があるはずだと思うんです。そういう視点が面白がっていただけているのではないかと思いますし、実際に僕らが貢献できている部分ではないかと思います。

- 大高

- ありがとうございます。

垂水さんはいかがですか。

- 垂水

- 志という意味で、2つあります。1つは、「買物欲」や「DREAM」というフレームを活用することで、得意先の課題に対して、仮説立ての初動を考えやすいというメリットを感じていただけると思います。もう1つは、我々はプランニング要素が強い中でも、ECやリテール、クリエイティブ、システムなどのユニットと連携して、「買う」という行動までをワンストップで見ていくことができる。そうすることで買い場に責任を持ちたいと考えていています。

- 大高

- 買い場における具体案のアウトプットが出せるというのは非常に大きな強みですよね。

モノのプランニングに強い買物研と、サービスのビジネスプランニングに強い行動デザイン研ととらえると、掛け合わせたら強力なチームになりそうです。

- 中川

- 僕はもともと買物研にもいた人間ですし、僕以外にも両方の研究所に何らかの形で関わっているメンバーは複数います。たとえばDREAMモデルも、DREのところだったり、最後MからDに戻るところもループ構造になっている。結局どちらも同じ考えに行きつくのかなと。ただそれをどういう視点で解釈したほうがわかりやすいか、という話なのかなと思います。

- 垂水

- いろいろと過去のいきさつを伺っていると、2つの研究所で交差するポイントがいくつもあるんですよね。一緒にできることも多いと思います。

- 大高

- 直近の取り組みで、何かご紹介できることはありますか。

- 垂水

- 4月18日に、ワニブックス社より『売れている会社に共通するこれ買いたい! をつくる20の技術』という書籍を上梓しました。 買物欲を刺激する20のツボについて、よりわかりやすく一般向けにまとめたものなので、興味のある方はぜひ手に取ってみてください。

モノが売れにくくなった今の時代に必要なのは何なのか?

博報堂買物研究所が発見した、「買いたい!」を生み出す20のコツを徹底的、かつ体系的に紹介しています!

本書では、「偏愛性」「ストーリー性」「フリクションレス」「学習心」「鮮度・体験」「マイペース」といったコツを具体的に定義・解説し、サンリオ、ドン・キホーテ、ダイソー、ギンビス、丸亀製麺、チョコザップといった企業の成功事例を交えて、ビジネスに活かす方法を探ります。

https://www.amazon.co.jp/dp/4847075226

- 大高

- ありがとうございます。

中川さんからはいかがですか。

- 中川

- 昨年の11月に行った、欲求についての定点観測の結果を3月にリリースしました。

不思議だったのは、情報引き寄せ行動が、10代男子とシニアはこれまで同様増えているんですが、ボリュームのあるデモグラのゾーンで若干減っていたんです。最近はフェイク情報が多すぎて、一方的に入ってくる情報に対する不信感が生まれており、自分からちゃんと情報を取りに行く傾向がスコアにも現れたのではないかなと捉えています。

僕らはそうした状況をきちんと知ったうえで、その人が求めているコンテクストを考える以上に、情報そのものの信頼性、信用性をきちんと担保していかなくてはならないと、それを見て考えていました。

- 垂水

- 「DREAM」モデルでもAIエージェントとの対話が前提となっていますが、現状のAIでは、時々間違った情報を伝えてくる場合もあるので、注意が必要ですね。

- 大高

- これからの社会では、買物においても行動においても、情報の信頼性やAIとの付き合い方が大きなテーマになってくるかもしれませんね。

利他の行動が自分の満足や経済の循環につながることで、ビッグウェルビーイングは実現できる

- 大高

- 生活者発想技術研究所では、個人だけではなく、社会や環境、地球とのつながりから「ビッグウェルビーイング」を叶えていくことを提唱しています。それぞれの研究範囲で、ビッグウェルビーイングにどう貢献できるか、うかがえればと思います。

- 中川

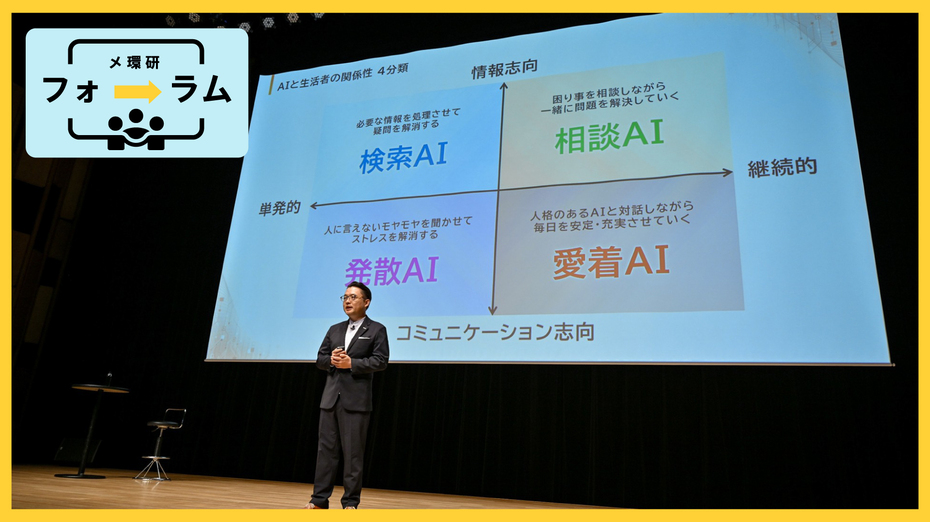

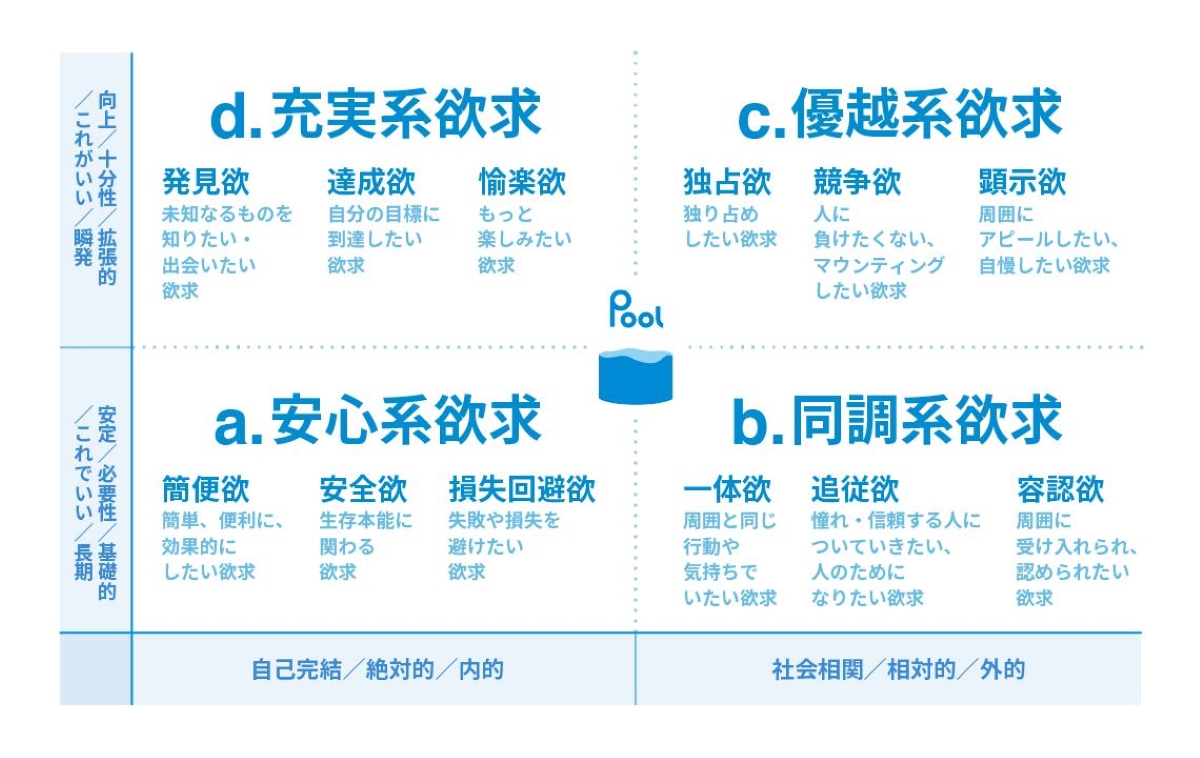

- 行動デザイン研では、行動の源泉である欲求を2軸4象限で捉えています。1つの軸は、プラスを増やすのかマイナスを減らすのかという根源的な見方ですが、もう1つの軸は、その欲求が自分だけで完結するのか、あるいは社会や他者との関係で成立するのかで分けています。たとえば自分に関わることは左の象限になり、社会や仲間、地球に関わることは右の象限になる。ビッグウェルビーイングも同様に、右の象限に入ってくるものだと思います。やはり全員が自分のことしか考えないでいたら未来は破綻すると思うし、人間はそもそも他者との関係性を築くことで生き延びてきた種族でもありますから、そこを追求することがすごく重要だと思います。

一方で、社会や地球のことを考える右の象限のあり方は、自分の心に余裕が持てなければなかなか難しい。そこに対して、両者をうまく両立できるような方法がないかを考えなければ持続可能な未来はつくれませんし、我々もそれを継続して研究し、実装につなげていきたいと思っています。

たとえばコロナ禍では、各自が自分のことだけを考えるのではなく、社会で共働したからこそあの難局を乗り越えられたと思うんです。利他の行動が結局は自分のためになるということが、本気で感じられてしまう機会でもあった。地球温暖化という危機に対しても、みんなのために自分に何ができるかを考えることが、結局は自分の満足にもつなげられるはず。そうすることでビッグウェルビーイングは実現できるのではないかなと思います。

- 大高

- 素晴らしいですね。ありがとうございます。

- 垂水

- こと買物に関して言うと、プラスアルファのお金がかからないのであれば、買物はビッグウェルビーイングによって促進されるのだと思います。というのも、「買物欲」に関する調査結果を見ていても、他人や社会のために消費する行動は確かに生まれている。物価高もあり消費意欲は落ち込んでいるけれども、ソーシャルグッドかどうかが確実にモノを選ぶ基準の1つにはなっているので、促進剤としては効いているのだと思います。

- 大高

- ビッグウェルビーイングを促進することで経済が回り、経済が回ることでビッグウェルビーイングが促進されるとすれば、素晴らしい循環ですね。

最後になりますが、それぞれ今後の展望をお話いただけますか。

- 垂水

- 今後は「買物の未来洞察」を主軸としたプランニングを強めていけたらと考えています。この先、未来の環境やビジネスを見据えて、中長期の新規事業の開発や、組織改革をするために、少し先の生活者の買物について見てみたいというパートナーがいたら、ぜひお声掛けいただきたいと思います。また、「購買データを活用した、予測モデルなどの開発」や、「店頭での生活者の行動観察」にも力を入れています。加えて、外部パートナーとの共同研究も積極的に進めていきたいと思っていますので、研究をご一緒できる企業も募集しています。

- 中川

- 本質的な研究をもっと深めていくことも重視しつつ、現場レベルで実践につなげるためにも、ぜひ買物研との連携を図っていきたいですね。

また、テクノロジーの変化によって、本質的な欲求を実現する形は変わっていきますから、たとえばAIが今後人間のどういった欲求を満足する手段となるのか、また既存の手段とどう連携させればいいのかなども研究していけたら。それこそ広告会社だからこそできる役割かなと思います。

それから、データを活用して潜在欲求を捉えていくという研究も、実は現在とある大学の先生と進めようという話が出ています。データ活用に興味のある企業やプラットフォーマーさんがいたら、ぜひ連携していけたらと思っています。

- 大高

- 両研究所の持つ豊富なデータと、外部企業とのデータを掛け合わせることで、研究を深め、新しい発見につなげていけるといいですね。

本日はありがとうございました。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂 行動デザイン研究所 所長

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 特任准教授1994年博報堂入社。初任はセールスプロモーション。CRM、Web、SNS、オウンドメディア等、新興のコミュニケーション手法を捉えてはナレッジ化し、統合マーケティングコミュニケーション(IMC)への活用を率先。2019年より行動デザイン研究所所長としてソリューションの開発・活用にも取り組む。2023年より慶應SDM・未来社会共創イノベーション研究室にて社会行動デザインにも挑戦中。

-

博報堂 買物研究所 所長2016年博報堂中途入社。化粧品、日用品、飲料、健康食品など消費財のマーケティング戦略、商品開発、サービス開発に従事。

2022年より現職。「買物インサイト」を起点に、新しい買物を生み出すソリューションを提案・実行する実践的研究所を運営。

-

博報堂 生活者発想技術研究所 所長補佐

博報堂 100年生活者研究所 所長1990年博報堂入社。30年間にわたりマーケティングの戦略立案や、新商品開発、新規事業開発などを手掛ける。また、1,000回以上の様々なワークショップでファシリテーターとしての実績を持つ。2013年、「生活者共創マーケティング」を専業にした株式会社VoiceVisionを博報堂の子会社として起業し、代表取締役社長に就任。2023年より博報堂100年生活者研究所所長就任。巣鴨でお客様のお話を聴くカフェを運営し、ひとり一人の声から新しいしあわせの探求を産官学共創で目指している。