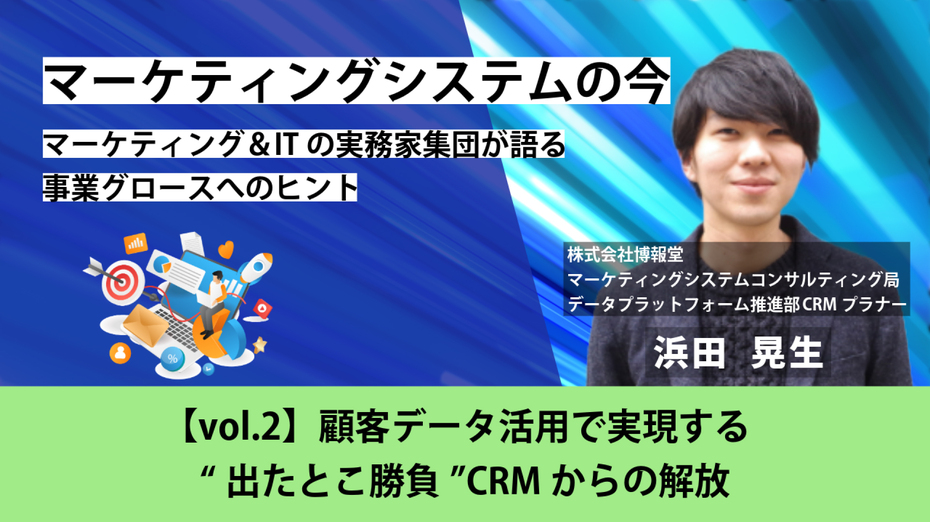

マーケティングシステムの今~マーケティング&ITの実務家集団が語る事業グロースへのヒント【vol.2】 顧客データ活用で実現する“出たとこ勝負”CRMからの解放

マーケティング活動において、データとテクノロジーが果たす役割は年々高まっています。

データ基盤整備やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)活用、マーケティングオートメーション、AI活用といった言葉は、もはや特別なものではなくなりました。

一方で、それらを「実際の事業成長」に結びつけられている企業は、想像以上に少ないのが実情です。

本連載では、博報堂マーケティングシステムコンサルティング局(以下、マーシス局)のメンバーが、事業グロースに向けた「生活者発想×データ×テクノロジー」の挑戦について、日々現場で向き合っている知見や視点から発信していきます。

第2回では、多くの企業が導入するも、その運用は場当たり的なキャンペーンや勘や経験に基づく「出たとこ勝負」のような状態に陥りがちな顧客関係管理(CRM)システム・ツールについて、データという羅針盤を手に、顧客一人ひとりと深く繋がり、持続的な成長を実現する戦略を解説します。

連載第1回はこちら

浜田 晃生

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

データプラットフォーム推進部 CRMプラナー

なぜ「出たとこ勝負」なCRMから抜け出す必要があるのか?

場当たり的なキャンペーンや勘や経験に基づく「出たとこ勝負」のような状態に陥りがちなCRMの運用。実際にご支援する企業でも、このような運用になっていることは多くあります。「とりあえず何か施策を打っておこう!」といったデータに基づかない施策はむしろ顧客体験を損ない、マーケティングの効果を低下させ、結果として収益の伸び悩みに繋がることもあります。そして、様々なツールやパートナー企業を導入するものの、投資対効果を示せないといった状態になる可能性もあります。こういった状況の根本的な課題は、顧客を画一的な存在として捉え、最適化されていないコミュニケーションを一方的に送り付けてしまうことにあります。これは多様化・高度化した顧客ニーズとかけ離れたアプローチであり、以下のような負の連鎖を生み出します。

● 顧客体験の低下:興味のない情報やタイミングの悪いアプローチは顧客視点でノイズになり、エンゲージメントが低下してしまう。

● マーケティング効率の低下:ターゲットが不明瞭なキャンペーンは無駄なコストになってしまう。

● 顧客ロイヤリティの低下:一貫性のないコミュニケーションが離反リスクを高めてしまう。

● 収益機会の損失:顧客の潜在的なニーズを捉えていないことで、販売機会などを逃してしまう。

これらの課題を克服し、真に顧客中心のCRMを実現し収益性を高めるためには「出たとこ勝負CRM」の克服が必要なのです。

「顧客進化型CRM戦略」で「出たとこ勝負CRM」の脱却へ

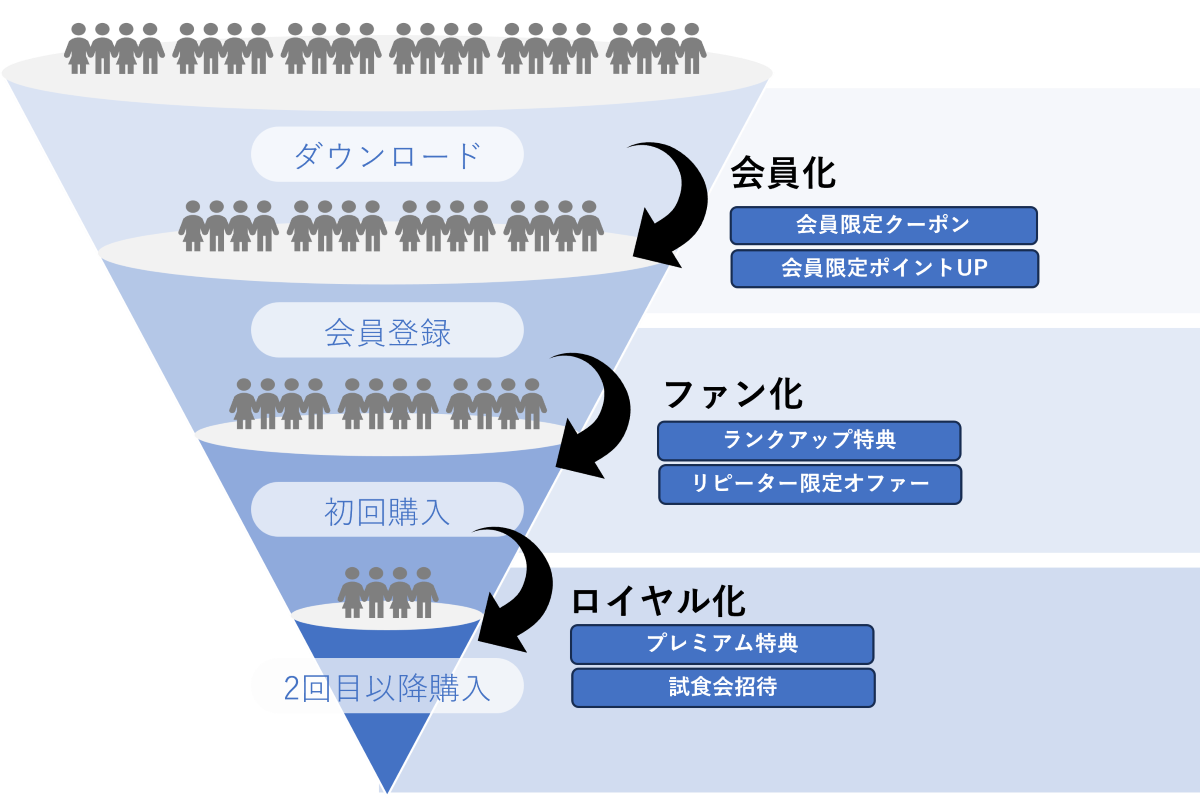

出たとこ勝負CRMを脱却するためには、CRM戦略や顧客育成戦略が当然重要になります。顧客育成戦略については、toC/toBや業種によって定義は変わりますが、たとえば店舗ビジネスでオウンドアプリ等を展開するケースだと以下のように整理できます。

こうしたフレームのもと、各ファネルの人数をCDP等で集計したり、次のファネルへ育てるための具体的施策をペルソナやカスタマージャーニーをもって創発するのがCRM戦略です。一方で顧客の購買パターンや購買動機などは異なるため、平均的な顧客はいないと捉えることもでき、それぞれのファネルへ画一的な情報配信等を行うことはかえって効率を下げるという側面も持っています。

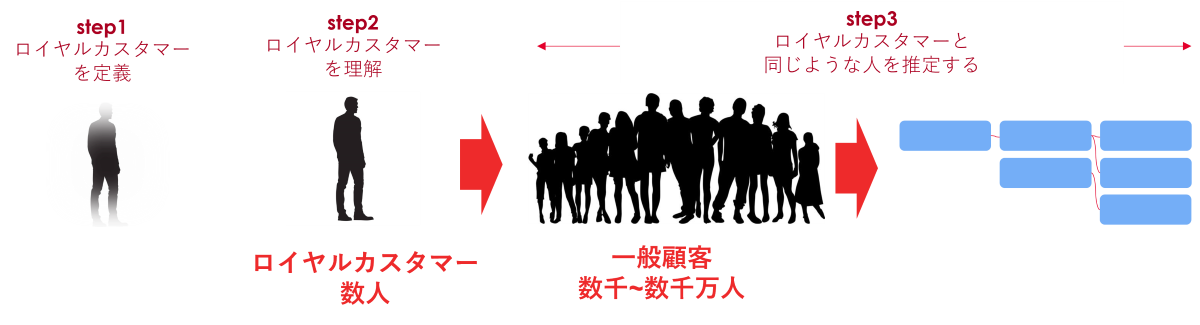

そこで、数々のCRMプロジェクトでの支援例から提唱したいのが、「顧客進化型CRM戦略」です。これは自社にとってのロイヤルカスタマーを定義し、架空のペルソナではなく、実在するロイヤルなN=1と同じ特徴を持つ顧客を探索し、そのN=1が辿ってきたルートと同じルートを取らせるという思想です。この戦略検討には大きく3つのプロセスが必要です。

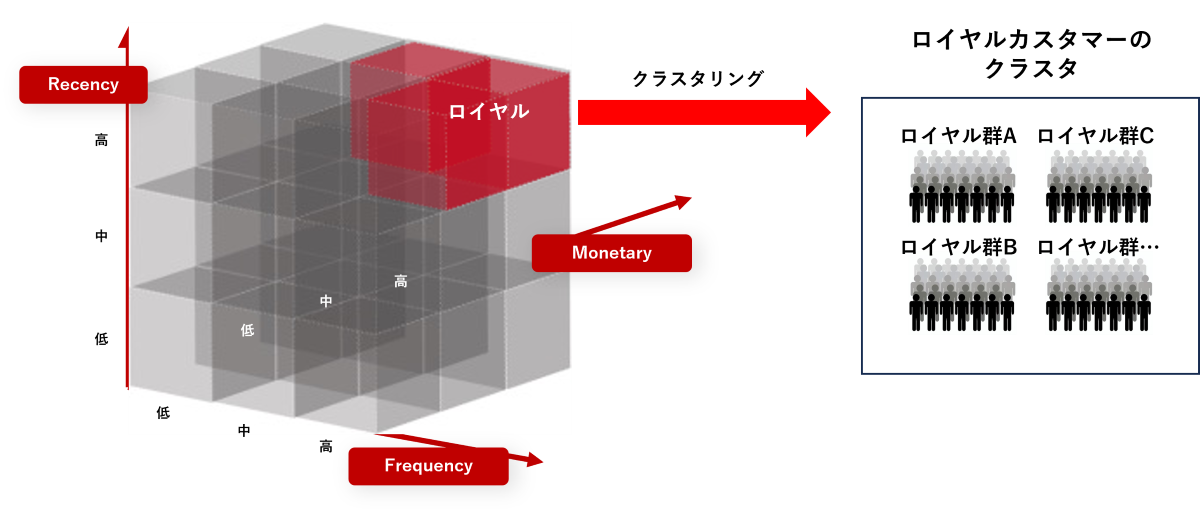

プロセス① ロイヤルカスタマーの定義

顧客の購買行動理解に用いられるRFM分析では、Recency(最終購入日)、Frequency(購入頻度)、Monetary(購入金額)で顧客を区切り、それぞれのスコアが高い顧客をロイヤルカスタマーと定義します。こうして得られたデータを駆使して、ロイヤルカスタマーをさらに購買傾向や属性、エリア等様々な切り口からクラスタ分けをします。

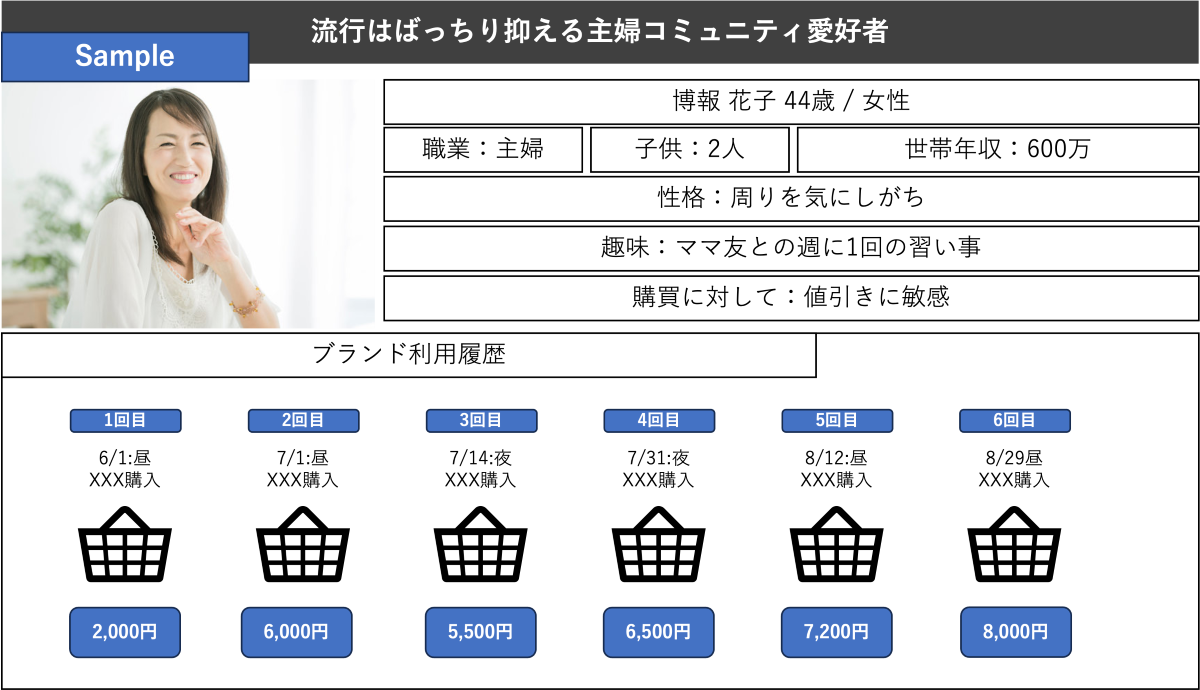

プロセス② 架空ではないN=1分析

ロイヤルカスタマーを定義し、クラスタによる大まかな分類をしたのちに施策を考えるにしてもN=1の深い理解が必要と考えます。大まかに見るのではなく、細かく見ることによって得られるインサイトがあるためです。

プロセス③ 類似性モデル・施策

ロイヤルカスタマーを定義し、その特徴を洗い出した後に数人のシードオーディエンス(類似オーディエンスを作成するための基となるユーザーリスト)を選定し、それに類似した人を機械学習なども用いて見つけ出すステップです。類似性というのは、ロイヤルカスタマーがロイヤルになる前にとった行動と近しい行動をとっているかどうかということです。

例えば、年30回来店し年間1万円消費する顧客をロイヤルカスタマーと定義し、その人は初めて来店してから3回目までは毎回違う商品を買ったが4回目から10回目までは同じ商品を買い続けるといった特徴があった場合、これと同じような行動をとる人を見つけ出すということです。これには機械学習なども活用余地があるでしょう。

顧客進化型CRM戦略を実現するには

今現在、CRMは導入しているが体系的ではない、ごちゃごちゃしているしているといった状態から戦略性を持った運用に変えていく際の一例として、顧客進化型CRM戦略をご紹介しました。こうした更なるCRM運用の高度化においては、CDPデータ活用力、AI・機械学習への理解、MA理解、生活者発想など、さまざまな観点でのノウハウや知見が求められます。

この数年でCDPを導入し、CRM運用を推進している企業が増加する一方、今後どのように進めていくのが良いか?それはどういう考えで?といった課題を抱えるケースも増加してきています。博報堂マーシス局では、今回のような上流設計からMAの活用・実装までを一気通貫して支援できる体制があります。ぜひ、ご気軽にお声掛けください。

この記事はいかがでしたか?

-

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

データプラットフォーム推進部 CRMプラナー22年よりCRM戦略・戦術・PDCAを小売りや外食業界などで支援。データドリブンにCDP等を活用した分析に基づく戦略・施策開発を経験。