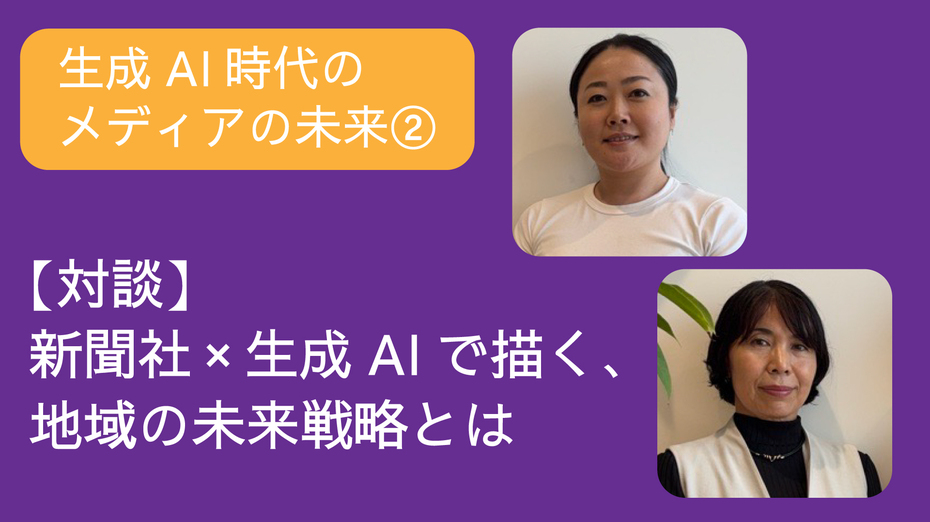

生成AI時代のメディアの未来② 【対談】新聞社×生成AIで描く、地域の未来戦略とは

デジタル化の加速に生成AIの登場と、激変するメディア環境。そんな中、新潟日報社は昨年、新潟日報生成AI研究所を設立。生成AIの研究開発と社会実装ビジネスを展開しています。取り組みの狙いや今後の展望などについて、博報堂 グループメディアビジネス推進局の新美妙子が同研究所の執行役員兼主任研究員の佐藤妙子氏にうかがっていきます。

生成AIの活用で、地域の未来を切り拓くという挑戦

- 新美

- まずは株式会社 新潟日報生成AI研究所の誕生の背景と、概要についてうかがえますか。

- 佐藤

- ご存知の通り、新聞の発行部数は減少の一途を辿っており、人材不足や高齢化によって、販売店が新聞を配るというサービスの提供もどんどん難しくなっています。こうした経営課題によって、我々が100年以上続けている新聞事業というものがいままさに岐路に立たされています。

一方、新聞事業の縮小スピードをはるかに上回るスピードで成長しているのが生成AIの分野です。その生成AIと新聞社の力を掛け合わせた新しい事業アイデアを「新潟市ご出身の生成AI関連企業の創業者の方から提案いただきました。生成AIと、我々新聞社が持つ地域のさまざまな情報、地域住民とのつながりといった資産を組み合わせることで地域課題を解決し、よりウェルビーイングな新潟にしていくというもので、我々が掲げる「新潟の未来を、県民とともに切り拓く」というポリシーと共鳴するものと考えました。そういう経緯で、新聞社として生成AI領域への事業参入を決めたのです。

今現在提供している主なサービスは、新潟日報の記事データを連携した法人向けの生成AIサービスで、広報原稿の草稿やサービスのアイデア出し、業界トレンドの把握、会議の議事録作成、関連する記事の共有などに活用いただけます。

- 新美

- 昨年11月に新潟日報生成AI研究所を設立されてから、周囲の反響はいかがですか。

- 佐藤

- 特に地域の企業からは、立ち上げ直後から多くのご相談が寄せられ、ご案内した当日にその場で契約が決まるということもありました。さまざまな地方紙さんも関心を寄せてくださり、視察などで来社されています。事業としては想像以上に好意的に受け止められている印象です。

- 新美

- ご提案をいただいてから、設立まではどれくらいかかりましたか。

- 佐藤

- 生成AIという技術に対してはスピード勝負なところがありますから、かなり急ぐことになりました。結果的に、提案をいただいてから5カ月後、約半年での立ち上げになりました。11月1日は新潟日報の創刊記念日でもあるので、是が非でもその日に合わせたかったというのもあります。

- 新美

- 新聞業界以外からの反響はありましたか。

- 佐藤

- ウェブメディア系の媒体社からここまで問い合わせをいただくことは初めての経験でした。やはり生成AIが時代のキーワードであることが大きいですし、ウェブメディアにとっても自らの事業モデルの今後に深く関わってくる技術ですから、関心が高かったのだろうと思います。

- 新美

- 社内の反応はいかがでしたか。

- 佐藤

- 新潟日報生成AIは、新潟日報の新聞データをRAG提携して使える法人向けの生成AIの仕組みですから、新聞購読やデータベース契約が減少するのではないかといった、既存事業とのカニバリを懸念する声もありました。でも実際は、データベースで使用する新聞データと、生成AIを通して出力されるデータは質も違えば目的も違います。生成AIという技術に対する理解も以前より進んでいて、全体的には「何か新しいこと、面白いことをやろうとしているんだな」と思っているのではないかと感じています

- 新美

- なるほど。そのほかどのようなサービスを展開されていますか。

- 佐藤

- 第二弾のサービスとして提供を開始している新潟日報生成AIロープレがあります。営業商談や、人事面談などの模擬体験を通じてスキルアップが可能なツールで、人対人のロールプレイとは異なり、自分が好きな時間にチャレンジが可能で、失敗しても怒られません。安心してトレーニングができます。また、お客様からのご相談から生まれたサービスとして、生成AIに関する勉強会を開催するというもので、すでに県立新潟高校における探究学習の授業に活用いただいています。実際、高校生の方がよっぽど生成AIを使いこなしているのですが、学校としては著作権についての理解や、リテラシー、倫理など、知識が追い付いておらず、不安を抱えている状況だというのを実感する日々です。

- 新美

- 新聞社はこれまでも、取材し、事実に基づいた記事の執筆、校閲、審査などいかに正しく客観的な情報を生活者に届けることに注力されてきたわけですから、今回の取り組みは注目に値すると思います。

AIに限らず、デジタル化全般に対して言えることですが、技術的な側面と同じように重要なのが、その技術をどう使っていくかということです。マスメディアが蓄積してきた知見や価値、倫理観といったものが一層大事になってくるのではないでしょうか。

培ってきた信頼と新しい技術で地域の課題解決に臨む

- 新美

- 地域内外でさまざまな企業連携を進めているとうかがっていますが、詳しく教えていただけますか。

- 佐藤

- 第四北越フィナンシャルグループは、早くから当社の取り組みに関心を寄せてくださっていて、連携協定を結ばせていただきました。地方銀行は地域の企業に向けてDX支援なども提供しており、生成AIの活用には非常に前向きです。こうした地域連携がどんどん機能していけば、本当の意味での地域経済活性化にもつなげられるのではないかと考えています。また、とある地元企業からも、ぜひ前向きな企業を集めて一緒に何かやりましょうという話が出ています。そうした状況を受け、参加企業がきちんとメリットを享受できるような企業間連携の仕組みづくりを、検討しているところです。

- 新美

- 連携協定という形にこだわるのはなぜですか。

- 佐藤

- 地域の雄として影響力を持つプレイヤーと一緒に取り組んだ方が、現場推進力が増大するはずだと考えました。私たちは「新潟を生成AI大国にする」という夢を掲げていますから、その実現のためには、やはり多方面と力を合わせて取り組むことは不可欠だと考えています。

- 新美

- そうなんですね。7月には岩手日報社とも「地域共創生成AIパートナーシップ協定」を結ばれました。

- 佐藤

- 具体的な契約内容としては、我々が費用を頂戴して新潟日報生成AIと同じ仕組みを岩手日報社さんに提供すること、またセールス周りのノウハウの共有を含めた連携を取り決めるものとなっています。ただ、「契約を結びました」だけの発信だと、いかにも経済的なやり取りの印象しか残りませんから、よりインパクトのあるメッセージングになるよう、あえて「パートナーシップ協定」という言い方をしました。また地域を元気にしていくというミッションがお互いにありますから、地域共創というワーディングも重要でした。

- 新美

- 地域に対するミッションとは、具体的にいうと何になりますか。

- 佐藤

- 報道機関である新聞社としては、やはり権力におもねることなく筆を貫くというのが大前提のミッションです。その実現のためにも、安定した経営基盤はなくてはならないものなのです。地方新聞社があることで権力を監視しつつ、地域に応え続け、価値を発揮し続けるためにも、事業収益をきちんと達成していく。これらはどんな規模の新聞社であっても欠かせない要素になります。

- 新美

- 今後は新規事業をどんどんつくっていくことも求められるということですね。

- 佐藤

- 私自身はそう思っています。自立した存在でいるためにも新たな収益源を持つことは重要です。

そのうえで、私たち地方の新聞社は、ニュースを届けながら、これまでずっと地域の皆さんと近い距離で寄り添い、コミュニケーションをとってきたという自負があります。生成AIといった新しい技術に対しても、私たちがしっかりとしたリテラシーをもって活用していくことを地域の皆さんには期待されていると思いますし、こうした取り組みが地域全体の活性化にもつながっていくのだと、ポジティブに受け止めていただけたらと思っています。

- 新美

- 読者や、読者以外の地域の生活者の方々に対して、新潟日報社さんはどのような役割を果たしていくべきだとお考えですか。

- 佐藤

- 我々新潟日報生成AI研究所は、取材を通して得た情報を新聞やウェブ、SNSなどを通じて届けるだけでなく、その情報をもとに行動し、改善していくところまでを目指したいと思っています。それこそニュース自体は、新聞社が存在しなくても読める時代ですから、地域のメディアとしては、多様な形で地域との接点を拡大し、地域をよりよくしていくような動きをつくっていけたらと考えています。まず、「困りごとを打ち明けられる存在である」という事実が、我々の何よりもの強みですから、そこをきちんと活かし、結果に結び付けていくことが必要ではないかと思います。

- 新美

- すごく腑に落ちました。私は、これからのメディアの役割は情報源のみならず、行動源なのではないかと思っています。情報を取材して届けるのは大変な労力が伴いますが、いまは、スマホの中で数秒で流し見されてしまう状況です。そんな環境下でメディアが生活者の中に残っていくためには、「情報に触れた生活者の行動をいかに促すか」に鍵があると思います。新潟日報社が主体となって困りごとを解決していくこともあれば、読者と一緒になって改善することもあるかもしれない。いずれにしても、新潟日報社がその行動の源になっていくということですね。

- 佐藤

- たとえば農業の場合、AIや生成AIを活用することで作物の最適化が実現可能だと言われています。新潟は稲作がさかんですが、近年は暑さと水不足でかなり厳しい収穫量になっています。ここまで温暖化が進んでいますから、AIや生成AIを使って暑さに耐える品種に改良するといった案もあるでしょうし、むしろお米だけを作り続けるのではなく、現在の気候にマッチした別の作物を育てるべきではないかという話もあります。また、担い手不足を受けて農地を大規模集約化する取り組みもありますが、その際にAIを使って農地の最適化を図り、効率的かつ高収益な作物を育てるといった方法もありえます。まだまだ構想段階ですが、そうした取り組みは十分可能だと考えています。

教育分野においては、使い方についての議論をこれから現場の方々と一緒にやっていく必要がありそうです。また介護の分野でも、可能性がありそうだという話を介護事業者さんとしています。人間の暗黙知をどう言語化、データ化していくかは、生成AI活用における最大のテーマだと思っていて、そこが解決できれば、どんなに人口が減ってもGDPが上がっていくような姿を目指せるのではないかと思っています。そういう取り組みを地域と一体になってやっていけたらいいですね。

- 新美

- 人口減少や高齢化など、想定されている未来を、御社の培ってきた信頼と生成AIを掛け合わせてどう変えていくか、というのが大きなテーマになりそうですね。

新聞社発のコンテンツが若い世代に再評価されている

- 新美

- 新潟日報の安全で正確な情報を活用して新潟を活性化させていく。そのもう少し先の未来に見据えているものはありますか。

- 佐藤

- 生成AIで地域を越境できると思っています。地方紙発の生成AI研究所ができただけでも、新潟に注目いただけることが増えましたし、そこでの盛り上がりが人材をさらに引き寄せるという世界観になっていくのだと思います。新潟がシリコンバレーのような象徴的な地域になって、生成AI企業が支店を出したり、研究者が集まってくるようになればいいですね。そのためには、やはり地域を越境しながら我々がいろいろと仕掛けていかなくてはなりません。

- 新美

- だからこそ、新潟日報社の一部署ではなく、あくまでも別法人でいる意味があるのでしょうね。

- 佐藤

- ほぼスタートアップですから、請求書を出すのも、営業も説明会もサポートも全部ひとりでやらざるを得ない苦労はあります(苦笑)。でも、圧倒的に経営判断が早いのは大きなメリットです。「こういうことをしようと思います」「わかりました」で話が終わる。こうした判断スピードの速さは生成AIという商材においては特に重要です。それにやはり、「地域をベースとする新聞社が生成AI研究所をつくった」という事実が、非常にポジティブなメッセージとして地域の内外に伝わったことがとても大きかったですね。

- 新美

- 私自身も、何か検索した際、生成AIの回答だけで満足してしまうことに対する一抹の不安があります。最終的には、生活者が生成AIから出てきた情報を心から安心して受け止められることが、健全な情報空間なのだろうと思います。

- 佐藤

- 無料で、かつ一瞬でニュースが消費されてしまうという未来は残念ながら避けられないと思います。でも同時に、新聞というものの価値は消えないとも思います。というのも、法人向けの生成AIの勉強会の際、若い社員の方が新聞情報に触れられることをとても喜んでくださるからです。会社が契約している生成AIで、必要な新聞記事だけをかいつまんで読めることが、彼らにとっては大きな魅力になりえるのではないでしょうか。そんな風に新聞の読み方も変わっていくのかもしれません。

検索結果のAIの回答に対して、また地域に関する情報がでたらめだったりすることに対して不安がある一方で、我々の提供する生成AIサービスは、そういった不安なく使用していただけます。もしかすると次世代にとっては、それこそが正しい新聞の読み方、スタンダードな利用方法になっている可能性だってあります。

- 新美

- 正しく取材された情報、信頼できる情報に安心して接触できる入り口として、生成AIがあるということですね。正しい情報に最短で接触したいという欲求、要は情報接触のタイパを求めるニーズにも合致しそうです。会社がその費用を負担してくれるならば、コスパにも見合う。若年層の情報接触はデジタルベースで、不確かな情報や不快な情報に接する機会もたくさんありますから、情報の信ぴょう性や出どころの大切さは理解しています。とはいえ地道に活字を追っていくにはあまりにも量が膨大で時間がかかる。新聞社発の生成AIはそれらをクリアしてくれます。新聞社が発信する情報の価値はそこにあるわけですね。

- 佐藤

- そうです。勉強会を通して、若い世代がこれだけ新聞を前向きにとらえてくれていることを知りましたし、「一周回って、新聞はやはりすごいと思った」といった声もいただいているので、とても嬉しく思っています。

- 新美

- まさにこれからの時代に即した新しい新聞の読み方ですね。生成AIが主役なのではなく、この挑戦はあくまでも新聞記事というきちんとしたコンテンツありきの取り組みだということがわかりました。メディアの在り方として新しい姿を見させていただけた気がします。

本日はどうもありがとうございました。

この記事はいかがでしたか?

-

佐藤 妙子新潟日報社成長戦略特別室主任/新潟日報生成AI研究所執行役員主任研究員2008年新潟大学農学部卒業。印刷会社、リクルートを経て16年7月新潟日報社入社。広告局、東京支社、ビジネス局、24年4月よりデジタル戦略特別室(現・成長戦略特別室)。24年11月、新潟日報社の100%子会社として新潟日報生成AI研究所を設立し、執行役員主任研究員に就任。現在は、新潟県内での生成AI活用の普及促進や課題解決プロジェクト推進のほか、全国の地方新聞社との生成AI活用連携などに従事。

佐藤 妙子新潟日報社成長戦略特別室主任/新潟日報生成AI研究所執行役員主任研究員2008年新潟大学農学部卒業。印刷会社、リクルートを経て16年7月新潟日報社入社。広告局、東京支社、ビジネス局、24年4月よりデジタル戦略特別室(現・成長戦略特別室)。24年11月、新潟日報社の100%子会社として新潟日報生成AI研究所を設立し、執行役員主任研究員に就任。現在は、新潟県内での生成AI活用の普及促進や課題解決プロジェクト推進のほか、全国の地方新聞社との生成AI活用連携などに従事。

-

博報堂

グループメディアビジネス推進局

ナレッジビジネスプロデューサー1989年博報堂入社。メディアプラナー、メディアマーケターとしてメディアの価値研究、新聞広告効果測定の業界標準プラットフォーム構築などに従事。2012年よりメディア環境研究所にて、メディア定点調査や定性インタビューなどからメディア環境の変化やメディアと生活者のつながりを研究。2025年4月、現職。これからのメディアビジネスとメディアの役割を研究開発・発信。