「進化を続けるAaaS。5年目の現在地と次なる革新への挑戦」vol.1 テレビCMの注視率を踏まえた新指標の可能性とは

博報堂DYグループは2020年から「テレビ×デジタル」の統合プラニングを支援するAaaS(Advertising as a Service)を掲げ、次世代の広告メディアビジネスのデジタルトランスフォーメーションに取り組んできました。広告の成果を「量」から「質」へと捉え直す動きが加速し、テレビとデジタルを横断した可視化や統合プランニングは新たな局面を迎えています。

本連載では、「進化を続けるAaaS。5年目の現在地と次なる革新への挑戦」をテーマに、AaaSの現在地と進化の方向性をひも解いていきます。

今回は、テレビCMの注視率を踏まえた新指標「アテンションリーチ」の可視化によるメディアプランニングの進化について、博報堂テクノロジーズの荒木と畠山に話を聞きました。

参考リリース:AaaS、テレビCMにおけるアテンションリーチを広告主ごとに可視化 注視率を踏まえたテレビCMのメディアプラニングを実現

「量的指標」に加え「質的指標」で広告効果を可視化する

── はじめに、おふたりの自己紹介をお願いします。

- 畠山

- 新卒から約8年間金融系のシステム開発に従事し、2023年4月から博報堂テクノロジーズに入社しました。入社当初はデジタル広告領域で、CTR予測ツールの開発に携わっていましたが、2024年よりテレビとデジタル(テレデジ)領域を担うことになり、現在はTele-Digi AaaSのプロダクト開発担当を務めています。

- 荒木

- 私は長年インターネット広告の事業に携わっており、博報堂テクノロジーズではTele-Digi AaaS関連のプロダクトを担当し、どのような機能を実装すべきかを考えていく役割を担っています。

── 今回、テレビCMの「注視率」に着目し、それを加味した「アテンションリーチ」を可視化する機能を開発された背景をお聞かせください。

- 荒木

- 「Tele-Digi AaaS Reach & FQ」というテレビとデジタルのリーチを可視化するダッシュボード型のソリューションを担当しているのですが、最近では単に広告出稿量に応じたリーチを表示するだけでは十分ではなく、「量的な指標」に加えて「質的な指標」も求められるようになってきました。

テレビ番組やテレビCMが放映されている時間帯に、生活者がどれだけ画面に注目しているかを表す「注視率」に対する関心が高まっており、その指標をもとにメディアプラニングすることで、より大きな広告効果が期待できるわけです。

そうしたなかで、テレビCMの注視率を計測できる唯一のデータベンダーであった

REVISIO社と協業し、同社の保有する「生活者の広告視聴質データ」と「AaaSに蓄積された出稿データ」を掛け合わせることで、注視率を踏まえたテレビCMのメディアプラニングの実現に向けた開発を進めてきました。

── 新指標である「アテンションリーチ」について、従来と何が違うのかについて教えていただけますか。

- 畠山

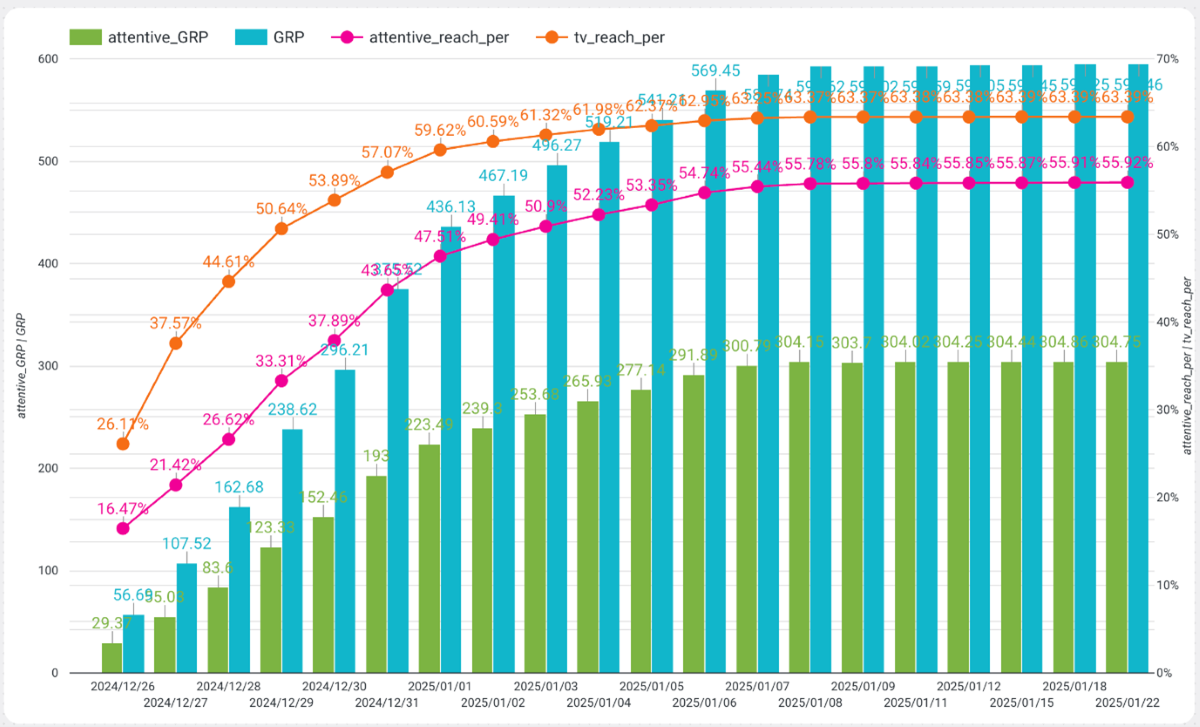

- 一般的なGRPやリーチといった「視聴される可能性」を示す基礎的な指標に、視聴者がテレビを実際に注目して見ている度合い(注視率)を組み合わせたものを「アテンションリーチ」と定義しています。この指標を用いることで、同じGRPやリーチでも実際のコンバージョンなどの成果に差が出る理由を分析できるようになります。アテンションリーチを把握することで、より精緻なテレビCMの企画や最適化が可能になります。

注視率データを活用したアテンションの算出ロジックにこだわった

── UI(画面)でこだわった点や、広告主が直感的に状況を把握できるような工夫があれば教えてください。

- 畠山

- ダッシュボードのUI上では通常のGRPとアテンションを加味したGRPを両者並べて比較できるようにしています。見た目はシンプルな設計ですが、「どれだけのGRPを投下して、実際にどの程度視聴されたのか」を数値で把握できるように工夫しています。

アテンションを考慮した場合の数値も併記することで、次の施策につなげやすいような数値の出し方を意識したUIになっています。

- 荒木

- 実際、「Tele-Digi AaaS for Reach & FQ」の機能をリリースしてからは色々な関係各社から相談をいただいており、特に「商品やサービスのブランディングにどう活かせるのか」といった観点での問い合わせが多く寄せられました。

やはり、アテンションリーチという新たな視点が加わったことで、テレビCMの分析力が一層深まり、お客様からも評価を得られているのではと感じています。

── REVISIO社のデータとAaaSの膨大な出稿データを連携させる上で、技術的に最も苦労された点は何でしたか?

- 畠山

- 注視率データをどのように活用するかのロジックについては、社内で何度も検討を重ねました。

具体的には、テスト用にREVISIO社から提供されたデータと、我々が持っているリーチやGRPのデータを組み合わせて、アテンションリーチやアテンションGRPを算出する方法を検討する作業です。この掛け合わせの方法については、荒木をはじめ関係者と何度も議論を行い、最終的に最適な形を見つけ出して開発を進めてきました。

実装面では、単にロジックを作るだけでなく、本格的にローンチする段階を見据え、容易に運用できる形で開発を進める必要がありました。当初は、PoC(概念実証)のレベルで動作していたものを、実際のビジネス環境で安定して運用できるような設計まで落とし込まなければならなかったのは、結構大変な作業でした。

注視率を加味したリーチと生活者データの組み合わせがプラニングの質を高める

── この機能を使うことで、メディアプラニングは具体的にどのように変わるのでしょうか?

- 畠山

- 従来はGRPやリーチを中心としたメディアプラニングが主流でしたが、そこに注視率を加味したアテンションリーチをモニタリングできるのが大きな強みです。また、生活者データと組み合わせて評価することで、投資対効果をより高め、質の高いプラニングや検証が可能になるのではと考えています。

- 荒木

- 「Tele-Digi AaaS for Reach & FQ」の姉妹ソリューションとして「Tele-Digi AaaS for Search & CV」というものがあり、これは広告主のウェブサイトにどれくらいの流入があったか、サイト上でどれだけのコンバージョンが発生したかを、テレビとデジタルの両方で可視化できる仕組みになっています。ここにアテンションの要素が加わると、より細かい粒度で、素材ごとにコンバージョンの有無を把握できるようになります。その結果、より精度の高いプランニングを実現できる可能性があると考えています。

── 今後、この「アテンションリーチ」の機能をどのように進化させていきたいですか?

- 荒木

- 「アテンションを軸としたプラニング」へ発展させていけるような機能開発に、今後ぜひ取り組みたいと考えています。

また、先ほどの話にも関連しますが、私たちが主に扱うのはリーチなどの指標である一方で、姉妹ソリューションの「Tele-Digi AaaS for Search & CV」ではサイト来訪やコンバージョンといったKPIが把握できます。そうした他の指標とも連動し、Tele-Digi AaaS全体として横断的にアテンションを活用できるような機能開発・連携を進めていくことが重要だと感じています。

- 畠山

- 現状は「アテンションリーチの可視化」を機能として提供していますが、そのうえでどんな価値や成果に繋がるのかに更につなげていきたいと考えています。

ですので、例えばブランディング効果やコンバージョンの成果と掛け合わせ、アテンションリーチの計測に意味があると理解いただける形で示すことが不可欠であると考えています。これは以前から課題として認識しており、今後の開発ロードマップにおいても注力するべき点です。

最終的には、「Tele-Digi AaaS for Reach & FQ」の機能で、テレビとデジタルの両軸でアテンションを加味したテレデジ統合でのアテンションリーチを出していくことを目指しています。これが実現すれば、より実効性の高い統合プランニングが可能になると考えています。

アテンションリーチの活用でテレビCMの投資効果を最適化

── この機能をどのような企業に活用してもらいたいですか?

- 荒木

- これまでリーチやGRPなどの指標を重視してきたナショナルクライアントの方々にはもちろん活用していただきたいですし、それ以外でも、「単にリーチを見るだけでなく、広告の効果をより深く理解したい」というニーズを持つ企業の方々にはぜひ使ってもらいたいですね。

今は飲料や自動車のクライアントで既に利用いただいていますが、ブランディングやブランド価値を重視する他の業種のクライアントにも活用を広げていければと思っています。

- 畠山

- これまで複数のキャンペーンを実施してきた中で、GRPやリーチといった従来の指標は達成できているものの、クライアントごとの目的によって成果に差が生じるケースがあります。例えば、ブランディング重視の案件ではブランドリフトが伸び悩んだり、コンバージョン重視の案件では期待値に届かないといった課題が挙げられます。

このような場合に有効なのがアテンションリーチの活用です。

同じGRPを獲得していても、視聴者のアテンションが十分に獲得できていなければ成果につながらないという分析が可能になるからです。特にテレビCMでは、自動車や飲料、日用品のようなブランド訴求型のキャンペーンや、アプリのダウンロード促進などにも相性が良いのではないでしょうか。

あらゆる広告効果を定量化し、全てを統合する「Tele-Digi AaaS」の未来

── AaaSが目指す広告の未来、そしてその中でメディアが担う役割について、最後にお考えをお聞かせください。

- 荒木

- 私たちは2人ともテレデジ領域を担当していますが、実際に計測できる媒体とそうでない媒体が存在します。テレビに関しては比較的計測が進んでいますが、デジタルではまだ難しい媒体もありますので、今後は「計測できない媒体」も含め、すべてをTele-Digi AaaS上で計測できる世界を目指していければと思います。

また、現状はKPIごとに縦割りでソリューションが分かれていますが、最終的にはそれらを横串で統合し、「Tele-Digi AaaSに任せればすべての計測・分析が可能になる」という状態を実現したいと思っています。その一環として、注視率の先に態度変容の指標を組み込んだ「エフェクティブリーチ」の取り組みもすでに進めています。博報堂DYグループのメディアプラナーの間では、広告がどの程度受容されるかを示す「広告受容度」というのを指標化していたりもするので、こうした動きも含めてテレビCMの効果をいかに定量化・可視化できるかが重要だと考えています。

- 畠山

- 現在は、定性的な要素を定量化する取り組みをいくつか始めている段階で、広告効果の可視化という意味での精度や解像度はまだ発展途上にあると感じています。そうしたなかで、従来のGRPだけでは「実際にどれだけ視聴されたのか」を捉えきれない課題があるため、私たちは一歩踏み込んでアテンションリーチやエフェクティブリーチといった新しい指標を取り入れています。

このような指標を通じて、クライアントやキャンペーンごとに「本当に求められているもの」をより高い解像度でモニタリングし、ソリューションとして提供していくことが重要だと考えています。将来的には、まだ整っていない部分をひとつずつ整備し、業界全体を巻き込みながら、広告効果をより的確に可視化できる世界を実現していきたいですね。

広告の本質的な価値は、受け手にとって「適切で価値のある情報」が届くことにあると私は考えています。その広告が生活者に響き、「この商品を買おう」と思ってもらえる状態こそが、広告効果を可視化する大きなゴールの一つです。

単に費用を投じるだけでなく、投資として広告が機能し、生活者に価値が届くことが大切であり、生活者もその広告の商品が自分にとって有益だと感じれば、企業と生活者の双方にとってwin-winが成立するでしょう。このような関係性を追求することが、Tele-Digi AaaSを進化させ続ける原動力であり、目指すべき方向性だと捉えています。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂テクノロジーズ メディア事業推進センター 開発推進2部05年10月に博報堂DYインターソリューションズ(現Hakuhoodo DY ONE)入社後

インターネット広告に従事。2020年4月に事業会社に転職しメディアソリューション開発事業に従事。23年10月から博報堂テクノロジーズに入社しTele-Digi AaaSの開発企画担当。

-

博報堂テクノロジーズ 開発第2センター AaaS開発2部2015年に金融系SIerに入社し、金融系システムやAIプロダクトの開発に従事。2023年4月より博報堂テクノロジーズに入社し、デジタル領域の各種プロダクト開発を担当した後、2024年より Tele-Digi AaaS for Reach & FQ の PO/PM を担当。