マーケティングシステムの今~マーケティング&ITの実務家集団が語る事業グロースへのヒント【vol.13】今マーケターが知っておくべきAIの技術トレンド・法則5選とマーケターが取るべきアクションとは

マーケティング活動において、データとテクノロジーが果たす役割は年々高まっています。データ基盤整備やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)活用、マーケティングオートメーション、AI活用といった言葉は、もはや特別なものではなくなりました。一方で、それらを「実際の事業成長」に結びつけられている企業は、想像以上に少ないのが実情です。本連載では、博報堂マーケティングシステムコンサルティング局(以下、マーシス局)のメンバーが、事業グロースに向けた「生活者発想×データ×テクノロジー」の挑戦について、日々現場で向き合っている知見や視点から発信していきます。

生成AIの進化速度は歴史的に前例がなく、マーケティング業務にも大きな影響を与え始めています。今回はAIの自動化能力の指数的成長、電力消費急増によるサステナビリティ課題、データ重複による性能劣化、体験設計のパラダイム転換、そして95%が導入に失敗するという5つの最新研究を紹介。短期・中期・長期で取るべきアクションを提示します。

連載一覧はこちら

奥山 貴文

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

データプラットフォーム推進部 データストラテジスト

◆はじめに

生成AIが注目されるようになって数年が経過し、これまでのITツールをはるかに超える速度で普及し進化してきたことは、多くの方が感じていることだと思います。マーケティングを始めとしたビジネス業務では、これまでも多くの技術が登場し、時には変革を推進し、時には残念ながら期待外れに終わってしまうものもありました。

生成AIをはじめとするAIを見た場合、その技術とビジネスインパクトをどうとらえるか?難しく感じている方も多いのではないでしょうか。その理由の一つは、数か月単位で機能・性能が強化されるために影響を評価しづらいこと。もう一つは、10数年前より「AIによって影響を受ける」と言われていた業務の予測と実態が大きく異なっていることです。10数年前にはコーディングやクリエイティブ業務のAIによる代替は「まだまだ先」だろうと予測されていました。しかし2025年現在では、これらは自動化が進んでいる業務の筆頭となっています。

「AI」は、いま人類史上でもまれに見るスピードで進化している技術の一つです。そんなAIを、マーケターはいまどのように捉えるべきでしょうか。 世界中で多様かつ大量に開発が進められている中で「これだ!」というビジネス予測、社会予測は困難なのが現状です。ただし、これまでの「AIの進化速度から、今後この程度の能力・影響が起き得るだろう」という研究は各所で進んでおり、この指標・見方は我々のような生活者や社会とのコミュニケーションを設計するマーケターにとっても重要であると考えています。

それではマーケターが知っておくべき、AI開発における論文を5つご紹介します。

◆1つ目:いつまでにAIは何割の仕事を自動化するのか?

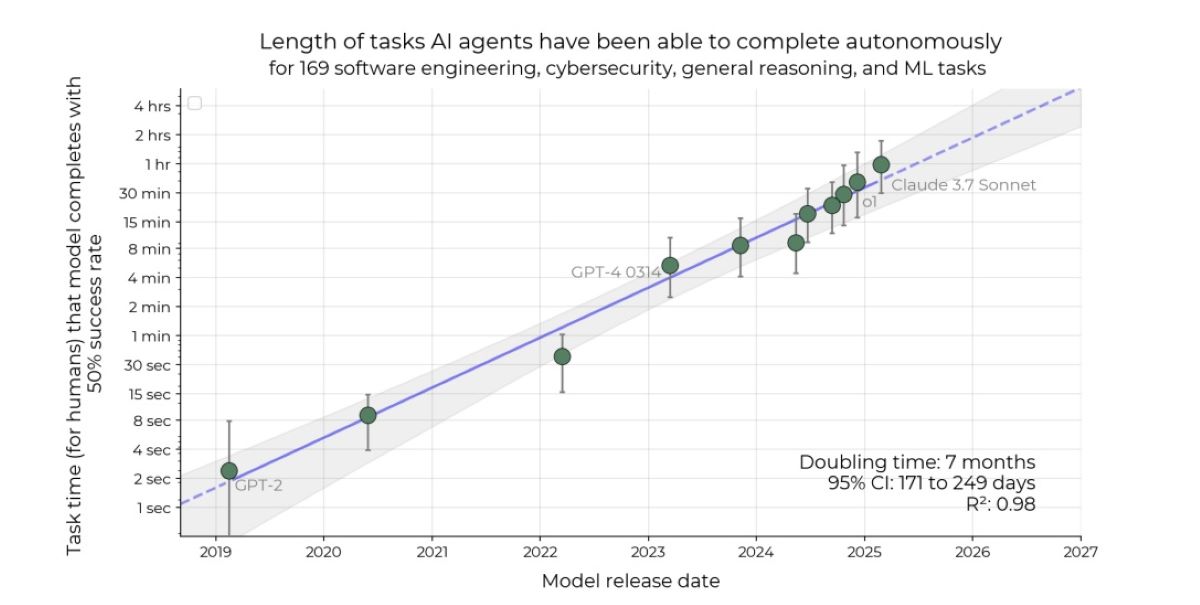

まず一つ目は、元OpenAI・DeepMind研究者のBeth Barnesが率いる非営利研究組織で、OpenAIやAnthropicなどの主要AI企業と協力してAIシステムの安全性評価を行う第三者機関METRチームが発表した、「AI版ムーアの法則」と呼ばれる『Measuring AI Ability to Complete Long Tasks』です。

この論文では2019年から2024年までのAIモデルの成功率50%以上のタスクを人間作業時間に換算し、成長の割合と対応時間を計算しています。2025年現在、AIはおおよそ1時間から2時間の人間換算のタスクを実行できるようになっているとしています。

注目すべきは、「AIが処理できるタスクの複雑さが7か月で2倍になる」という驚異的な速度です。この速度が維持された場合、3-4年以内には人間換算で1か月かかるタスクを自律的にAIが行えるようになる計算となります。

『Measuring AI Ability to Complete Long Tasks』より引用)

AIエージェントがマーケティング業務にも登場し導入が進みつつある今、どの時期にどの程度まで自動化されうるのかを予測する重要な指標といえるでしょう。

◆2つ目:AIの電力消費急増が企業に求める変化

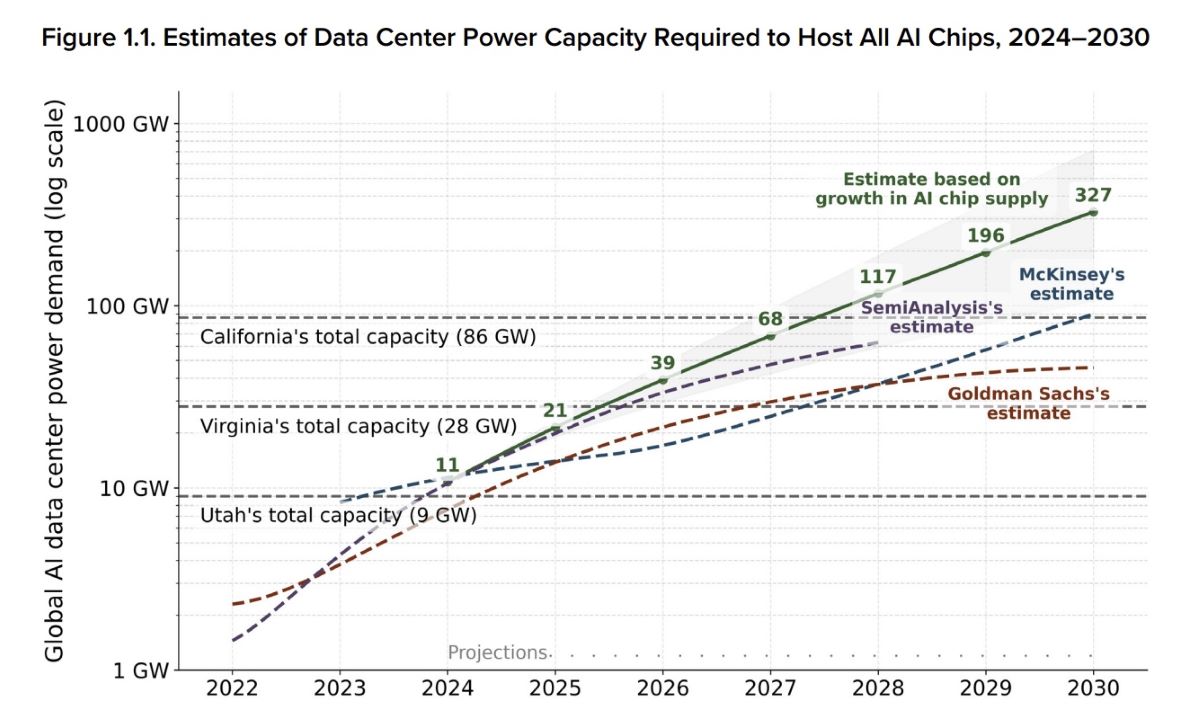

次に注目すべきは、RAND Corporation(アメリカの政策シンクタンク)が発表した『AI's Power Requirements Under Exponential Growth』です。この研究は、AI開発競争の裏で進行している「電力消費の爆発的増加」という見過ごせない現実を数値化したものです。

同研究によると、2027年までに世界のAIデータセンターが必要とする電力容量は2022年の約2倍に膨れ上がり、2030年には原子力発電所数基分に相当する規模に到達する可能性があります。これは単なる技術的制約ではなく、企業のコスト構造やサステナビリティ戦略に直結する重要な変化です。

(『 AI's Power Requirements Under Exponential Growth 』よりAI関連電力予測引用)

マーケターにとって重要なのは、この電力制約が「AIツールの利用コスト上昇」「グリーン対応への圧力」「データセンター立地による地域格差」など、ブランドイメージやリソース確保に直接的な影響を与える点です。今後のAI導入計画では、単なる機能性だけでなく、電力効率性やサステナビリティも重要な判断基準となるでしょう。

◆3つ目:データ品質管理の新常識「重複リスク」への対応

3つ目は、Anthropic社のAmanda Askell氏らが発表した『Scaling Laws and Interpretability of Learning from Repeated Data』です。この研究は、AIの性能を大きく低下させる「意外な盲点」を明らかにしました。

研究結果によると、わずか0.1%のデータを100回繰り返すだけで、800Mパラメータのモデル性能が400Mモデル相当まで劣化するという「double descent現象」が発見されました。つまり、モデルを大きくしても、データに重複があると逆に性能が悪化してしまうのです。

この発見は、マーケターが管理する顧客データ・コンテンツ資産・キャンペーン素材などの品質管理に重要な示唆を与えます。AIツールの性能を最大化するには、データ量の確保だけでなく「重複の排除」「品質の多様性確保」が不可欠になります。今後、我々マーケターは、データマネジメント戦略をより重点化して、AI活用を進めることが求められているといえるでしょう。

◆4つ目:「人間データ時代」から「経験学習時代」への大転換

4つ目は、Google DeepMindが提唱する『The Era of Experience』です。この論文は、AI発展の根本的なパラダイムシフトを予測した重要な研究です。

これまでのAIは主に「人間が作成したデータ」から学習していましたが、今後は「AIが実際の顧客行動やマーケット反応などの現実環境から得る経験」から学習する時代に移行するとしています。具体的には、AIが長期間にわたって現実世界で行動し、その結果から継続的に学習・改善する「ストリーム型学習」が主流になると予測されています。

マーケターにとって重要なのは、この変化により「ブランド体験設計の概念」が根本的に変わることです。従来の「一方向の情報発信」から、「AIが顧客との継続的な相互作用から学習し、個別最適化されたコミュニケーション」へとシフトします。

今後のマーケティング戦略では、AIが実体験から学習できる「体験設計」も重要な要素として求められてくるでしょう。

◆5つ目:AI導入の現実「95%が失敗している」という厳しい実態

最後は、MIT Media Lab/Project NANDAが発表した『The GenAI Divide: State of AI in Business 2025』です。この研究は、AI導入の「理想」と「現実」の大きなギャップを数値で示した衝撃的なレポートです。

調査によると、企業の95%がジェネレーティブAI導入から測定可能な利益・成果を得られていません。多くの組織はPoCやパイロット導入には成功するものの、本番運用に移行できず「デモ止まり」で終わっているのが実情です。

失敗要因として挙げられているのは、①既存ワークフローとの統合不足、②AIシステムの記憶・学習能力不足、③法務・ガバナンス課題、④リーダーシップ・投資の偏り、⑤ユーザー体験の不安定さです。

マーケターにとって重要なのは、この「95%の失敗パターン」を事前に理解し、同じ轍を踏まないことです。AI導入を成功させるには、技術的な検討だけでなく、組織文化・プロセス改革・長期的なコミットメントが不可欠であることを、この研究は明確に示しています。

◆マーケターが今取るべき3つのアクション

これらの5つの論文から、マーケターが現在準備すべき具体的なアクションが見えてきます。

1.短期(1年以内):失敗パターンの回避

95%が失敗するAI導入を避けるため、技術検討だけでなく既存ワークフローとの統合、法務・ガバナンス体制の整備を先行して進める

2.中期(2-3年):基盤の強化

データ品質管理体制の構築と電力効率性を考慮したサステナビリティ戦略の策定。AIツール選定時の判断基準を機能性から持続可能性まで拡張する

3.長期(3-5年):新パラダイムへの準備

AIとの協働型体験設計への移行準備。顧客との継続的相互作用からAIが学習できる「経験創造型マーケティング」の戦略策定

技術進化のスピードとパターンを踏まえ、「社会と生活者がX年後どう変化しうるか」を常に意識しながら、段階的にAI時代のマーケティングに備えていくことが重要と考えています。そうした状況を踏まえた上で、スピード性を担保しつつも柔軟性とスケーラビリティを意識できるようMSC局では各種PoCを整備し提供を進めております。

参考文献

1. METR (Model Evaluation and Threat Research). (2025). Measuring AI Ability to Complete Long Tasks.

https://arxiv.org/abs/2503.14499

2. Pilz, K. F., Mahmood, Y., Heim, L., et al. RAND Corporation. (2024). AI’s Power Requirements Under Exponential Growth.

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3572-1.html

3. Askell, A., et al. Anthropic. (2022). Scaling Laws and Interpretability of Learning from Repeated Data.

https://www.anthropic.com/research/scaling-laws-and-interpretability-of-learning-from-repeated-data

4. DeepMind Research Team. (2024). The Era of Experience. Google DeepMind.

https://storage.googleapis.com/deepmind-media/Era-of-Experience%20/The%20Era%20of%20Experience%20Paper.pdf

5. Challapally, A., Pease, C., Raskar, R., Chari, P., et al. MIT Media Lab / Project NANDA. (2025). The GenAI Divide: State of AI in Business 2025.

https://www.artificialintelligence-news.com/wp-content/uploads/2025/08/ai_report_2025.pdf

この記事はいかがでしたか?

-

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

データプラットフォーム推進部 データストラテジストシステム開発会社、デジタルエージェンシー、コンサルファームを経て2021年より博報堂現職。AIや各種マーケティングシステムをマーケティング業務・組織として活用するためのPoC策定から定着化までを支援を行っている。