マーケティングシステムの今 ─ マーケティング&ITの実務家集団が語る事業グロースへのヒント【vol.11】生成AI時代にマーケターが自らデータを学ぶ意義

マーケティング活動において、データとテクノロジーが果たす役割は年々高まっています。データ基盤整備やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)活用、マーケティングオートメーション、AI活用といった言葉は、もはや特別なものではなくなりました。一方で、それらを「実際の事業成長」に結びつけられている企業は、想像以上に少ないのが実情です。本連載では、博報堂マーケティングシステムコンサルティング局(以下、マーシス局)のメンバーが、事業グロースに向けた「生活者発想×データ×テクノロジー」の挑戦について、日々現場で向き合っている知見や視点から発信していきます。

第11回の本記事では、マーケティングにおけるデータ活用の進化の歴史を紐解きながら、現在の生成AI時代にマーケターが自らデータを学ぶことの本質的な意味について考察します。

連載一覧はこちら

小坂井 善誠

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

データプラットフォーム推進部 データストラテジスト

マーケティングにおけるデータ活用の進化

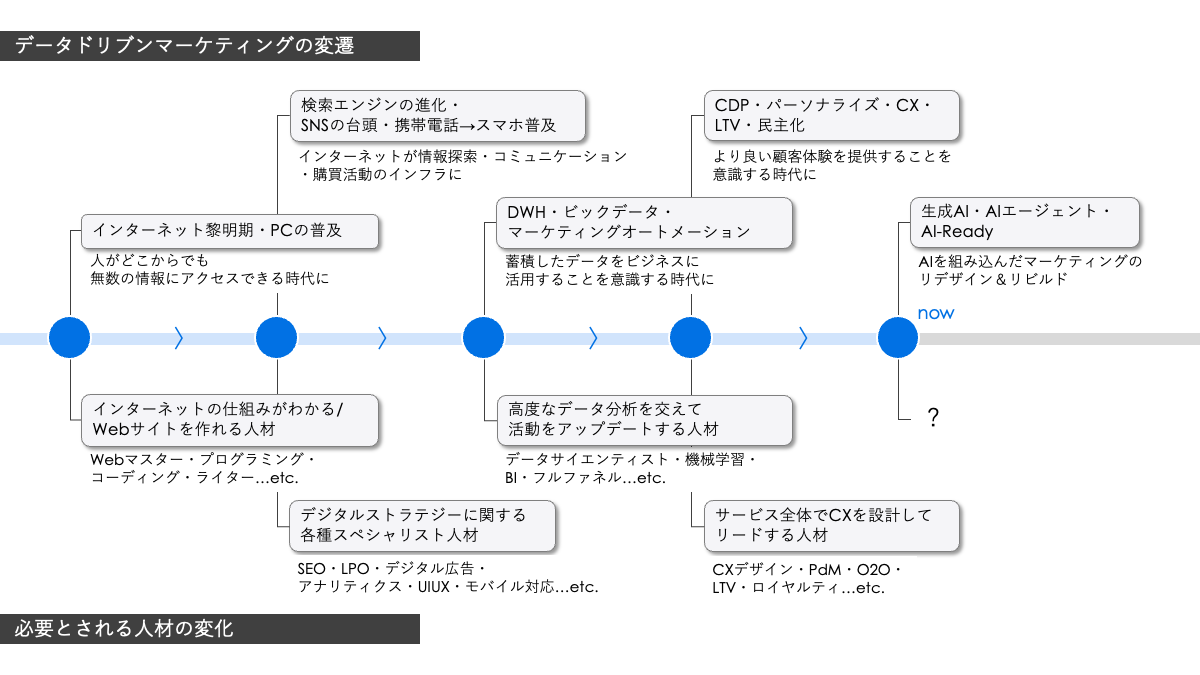

データ活用と一言で言っても、その姿は時代と共に大きく変化してきました。テクノロジーの進化と、それに伴いマーケターに求められるスキルの変遷を振り返ってみたいと思います。

インターネット黎明期からビッグデータ時代へ(1995年~2017年頃)

1995年頃、インターネットの登場とPCの普及により、生活者がいつでもどこからでも無数の情報にアクセスできる時代が始まりました。企業のマーケティング活動もWebサイトが中心となり、「Webマスター」と呼ばれるWebサイトの構築・運用スキルを持つ人材が重宝されました。

その後2010年頃にかけて、検索エンジンの進化、SNSの台頭、スマートフォンの普及などにより、インターネットは人々の情報探索、コミュニケーション、購買活動のインフラとして深く浸透します。それに伴い、SEO、デジタル広告、UI/UXなど、デジタル戦略における各種スペシャリストの需要が高まり始めました。

そして2017年頃には、DWH(データウェアハウス)やビッグデータという言葉が浸透し、企業は「蓄積したデータをビジネスに活用する」ことを強く意識し始めます。データサイエンティストのような、高度なデータ分析スキルを持つ人材が注目を集め始めるのもこの時期です。

CXとパーソナライゼーションの時代(2018年~2024年頃)

次なる進化は、「個」への最適化です。CDP(カスタマーデータプラットフォーム)の登場により、それまでバラバラに管理されていた顧客データを統合し、顧客一人ひとりを深く理解することが可能になりました。

これにより、マーケティングの主眼は短期的な獲得から、LTV(顧客生涯価値)やCX(顧客体験)の向上へとシフトします。データは優れた顧客体験を創出するための資源となり、サービス全体を俯瞰してデータに基づきながら、より良い顧客体験を設計するCXデザイナーやプロダクトマネージャーが求められるようになりました。

そして、生成AIがすべてを書き換える(2024年~現在)

そして今、私たちは生成AIという新たな革命の只中にいます。生成AIは、単なる業務効率化ツールではありません。マーケティングにおける「顧客理解」を根底から変え、体験価値を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

AIが人の手では不可能だったレベルで顧客理解を深める時代において、マーケターには既存のマーケティング活動をリデザイン(再設計)し、リビルド(再構築)する力が求められています。

生成AI時代になぜマーケターは自らデータを学ぶべきなのか

生成AIが瞬時にレポートを作成し、分析結果を提示してくれる未来もやってくるでしょう。では、マーケターはもうデータを学ばなくてよいのでしょうか。私はAIという強力なツールを真に使いこなすために、マーケター自身のデータリテラシーは、むしろこれまで以上に重要になると考えます。特に以下3点の能力が鍵になってくるでしょう。

❶AIと協働するための「問いを立てる力」

AIの能力は、インプットの質、すなわち「問い」の質に大きく依存します。ビジネスを前進させる示唆を得るには、具体的で的確な問いが不可欠であり、質の高い問いは、データへの深い理解から生まれます。例えば、「売上を伸ばす方法は?」という漠然とした問いではなく、「過去1年間の購買データから、LTVが高い顧客セグメントを3つ定義し、その顧客が初回購入に至るまでに接触したコンテンツの共通点を分析して」といった具体的な問いを立てる能力。これこそがAIの価値を最大限に引き出します。

❷AIの回答を鵜呑みにしない「批判精神」

AIは万能ではなく、文脈を誤解したり、もっともらしいが誤った回答(ハルシネーション)を生成したりする可能性があります。AIが提示した分析結果を、その背景にあるデータ構造やロジックを理解せずに鵜呑みにすることは、大きなリスクを伴います。データに関する知見を持つマーケターは、AIの出力に対して「この分析の根拠は何か?」「なぜこのセグメントが重要だと判断されたのか?」といった「健全な批判精神」を持つことができます。データを自ら学ぶことで、AIを真に使いこなすことができるでしょう。

❸データと生活者をつなぐ「人間らしい洞察」

データは「What(何が起きたか)」を語り、AIはその分析を得意とします。しかし、マーケティングの核心は、その奥にある「Why(なぜそれが起きたのか)」を深く洞察することにあります。例えば、データで「特定ページの離脱率が高い(What)」と分かった時、データリテラシーと生活者発想を兼ね備えたマーケターは、「このページを訪れるユーザーは、どのような期待や不安を抱えているのだろうか(Why)」と、数字の向こう側にいる生身の生活者にまで思考を巡らせることができます。データという客観的事実と、生活者への共感的理解。この二つを繋ぎ合わせ、新たな仮説を生み出すことこそ、AIには真似のできない人間ならではの価値です。

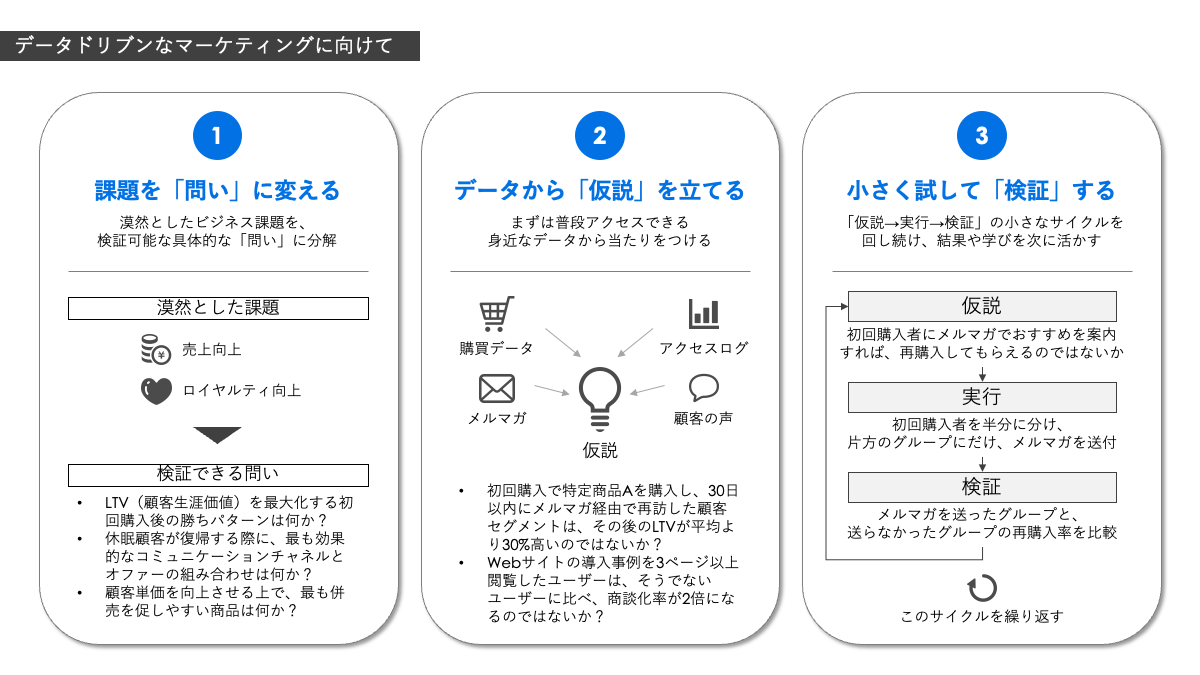

データドリブンなマーケティングを始めるにあたって

では、データドリブンなマーケティングを始めるために、具体的に何から手をつければよいのでしょうか。「データ活用」と聞くと、高度な分析ツールや専門知識が必要だと身構えてしまうかもしれません。しかし、その第一歩目はシンプルで、大切なのは、「問い」を立てることから始めることです。

Step 1:ビジネス課題を「検証できる問い」に変える

最初に行うべきは、データをただ眺めることではありません。まずは、「売上を伸ばしたい」「顧客ロイヤルティを高めたい」といった漠然としたビジネス課題を、具体的なKPIに紐付け、計測可能でアクションに繋がりやすい「問い」へと分解します。この「問いの解像度」を上げることが、データ活用の成否を分けます。

Step 2:身近なデータから仮説を立てる

次に、その問いに答えるための「仮説」を立てます。その際、特別なデータは必要ありません。まずはGoogle Analyticsや広告の管理画面、自社の購買データ、メルマガの開封率、さらには顧客からの問い合わせ内容など、普段からアクセスできる身近なデータを多角的に観察してみます。

例えば、「初回購入で特定商品Aを購入し、30日以内にメルマガ経由で再訪した顧客セグメントは、その後のLTVが平均より30%高いのではないか?」「Webサイトの導入事例を3ページ以上閲覧したユーザーは、そうでないユーザーに比べ、商談化率が2倍になるのではないか?」といった仮説が見えてくるかもしれません。この「当たりをつけて考える」プロセスが、データ活用の精度と効率を大きく左右します。

Step 3:小さく試して、結果を検証する

仮説が立ったら、それを検証するためのアクションを考えます。ここでも、いきなり大規模な施策は不要です。先ほどの例なら、「仮説に合致する顧客セグメントにのみ、特別なオファーを配信する」「導入事例への導線をトップページに設置したパターンAと、設置しないパターンBでA/Bテストを行う」といった小さなテストだけでも、意味のある検証ができます。

重要なのは、施策の結果を必ずデータで定量的に振り返ること。「施策対象群のCVRは、コントロール群(何もしない対照群)と比較して何ポイント高かったか(リフト値はいくつか)」「最終的なLTV向上に繋がったか」。この小さな「仮説→実行→検証」のサイクルを回し続けることが、データドリブンな意思決定の基礎となります。

データと向き合う文化を作る

このようにマーケターがデータを学ぶことの価値は、個人のスキルアップにとどまりません。データに対する理解を深めたマーケターが組織に増えることで、企業や組織全体で「データで語る文化」が醸成され、持続的な成長を実現するための基盤となります。

私たちマーシス局では、博報堂がこれまで蓄積してきた生活者発想を基軸に、戦略策定からデータ基盤の構築、分析、各種施策の実行まで、事業グロースに向けた取り組みを一気通貫でご支援しています。AI・データ活用に関するご相談があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

データプラットフォーム推進部 データストラテジスト2021年に博報堂に新卒入社。人事室に初任配属となり、新卒採用広報全般からデータサイエンスや事業開発コースのインターンシップの企画・運営、社内に対する採用ブランディングなどを経験したのち、2024年10月より現職。クライアント企業の業務設計支援や新規事業のため市場調査、データ・AI活用支援、マーケティング基盤開発や施策実行支援に従事。