マーケティングシステムの今~マーケティング&ITの実務家集団が語る事業グロースへのヒント【vol.8】CRM×AIエージェントで変わる顧客体験

マーケティング活動において、データとテクノロジーが果たす役割は年々高まっています。データ基盤整備やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)活用、マーケティングオートメーション、AI活用といった言葉は、もはや特別なものではなくなりました。一方で、それらを「実際の事業成長」に結びつけられている企業は、想像以上に少ないのが実情です。本連載では、博報堂マーケティングシステムコンサルティング局(以下、マーシス局)のメンバーが、事業グロースに向けた「生活者発想×データ×テクノロジー」の挑戦について、日々現場で向き合っている知見や視点から発信していきます。

第8回のテーマは「CRM×AIエージェントで変わる顧客体験」です。近年、生成AIの進化は目覚ましく、中でも自律的に思考し行動するAIエージェントの登場は、CRMにも大きな変化をもたらしています。一方で、「AIエージェントには興味があるものの、どう使えばいいか分からない」「ユースケースは理解できたものの、具体的な導入ステップが見えてこない」といった声も少なくありません。

本記事では、そんな企業の皆様のために、CRMにおけるAIエージェントの活用例と、導入に向けた基本的なステップを解説していきます。

連載一覧はこちら

山崎 銀次郎

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

データプラットフォーム推進部

システムアーキテクト/ディレクター

現代社会におけるCRMの重要性

現代社会は、あらゆるサービスや製品が溢れています。生活者にとって、この豊富な選択肢は魅力的である一方、選択肢が多すぎて最適なものを見つけ出すことが困難であるという側面も持ち合わせています。例えば、新生活で洗濯機を購入するだけでも、何十種類もの製品の中から機能、価格、デザインなどを網羅的に検討しようとすれば、その組み合わせは膨大な数に上るでしょう。また企業側の視点で見ると、サービスの数が多いということは、一度顧客を獲得しても競合他社に容易に流れてしまうリスクが存在することを意味します。

このような状況の中で選ばれ続ける企業になるために、顧客に寄り添ったコミュニケーションを行い、長期的な関係構築を目指すCRMの重要性はますます高まっています。

CRMにおけるAI活用

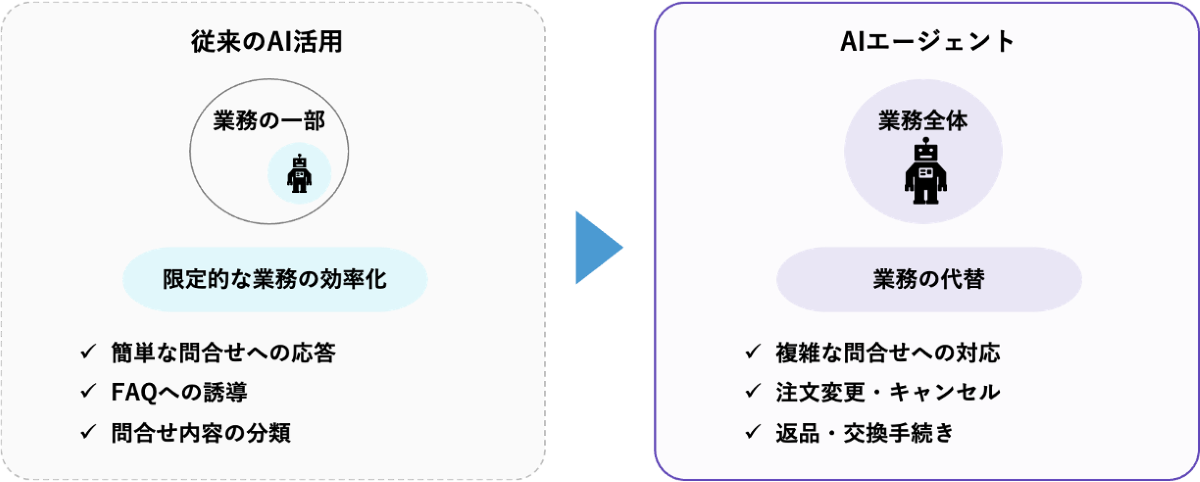

従来のCRM領域におけるAI活用は、主に担当者の業務を効率化することに主眼が置かれていました。例えば、カスタマーサポート領域では問合せ内容の分類やFAQの自動応答、営業領域ではリードのスコアリングや商談の受注確度予測がこれに当たります。これらは確かに業務効率化に貢献しますが、その効果は限定的でした。

しかし、AIエージェントの登場により、複雑なタスクもAIが自律的に実行し、業務自体を代替することが可能になりました。中でも、最もビジネス成果に直結しやすいのはカスタマーサポートの領域です。実際に問合せ対応の一部をAIエージェントが行うことでオペレーターの半数を削減し、年間数百億円規模のコスト削減を試みている事例も報告されています。類似システムであるチャットボットとの決定的な違いは、問合せの応答だけでなく、注文変更、キャンセル、払い戻しといった顧客の依頼に応じたアクションまで、他システムと連携して行える点にあります。成功している企業では、AIエージェントによる問い合わせの解決率が70~80%にものぼると言われており、その効果は明確です。

一方、全ての対応をAIエージェントが行うことは依然として難しい状況が存在します。そのため、実際の成功事例では、一次対応をAIエージェントが担い、複雑な内容に関してはオペレーターにエスカレーションするという分担が多く見られます。また、AIエージェントの稼働コストを最適化するために、日中はオペレーター、夜間のみAIエージェントが対応するといった運用を行っている企業もあります。

図1:カスタマーサポート領域におけるAIの進化

次いで、大きな成果を期待できるのが営業領域です。

従来、インサイドセールスが担っていたインバウンド型のリード対応をAIエージェントが代替し、アポイント獲得まで自律的に行うことができるようになりました。また、営業マネージャーのように、商談中にAIエージェントがリアルタイムで営業担当者に最適なアドバイスを提供するといった活用も進んでいます。

さらに、マーケティング領域でも活用は広がっており、クリエイティブの生成からメッセージ配信、広告運用まで一貫して実行することで、業務効率化や制作コストの削減を図ることができます。

導入の進め方

AIエージェントの活用はビジネスに大きな成果をもたらす一方で、開発コストやデータの整備といったハードルも存在します。また、顧客対応をAIに任せる業務では、顧客体験への影響を十分に検証するPoCが極めて重要です。

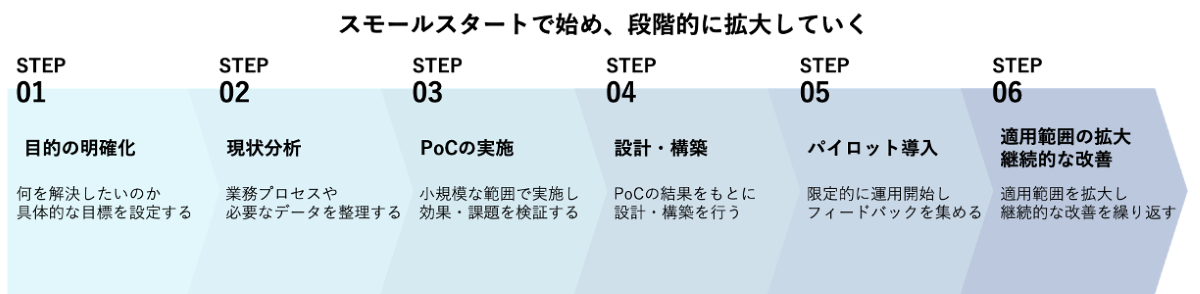

だからこそ、AIエージェントの導入は「スモールスタートで始め、段階的に拡大していく」ことが成功の鍵となります。まずは具体的な成果が見込める領域から着手し、成功体験を積み重ねながら、徐々に適用範囲を広げていくアプローチが成功への近道です。

以下に、AIエージェントの一般的な導入ステップを例示します。

図2:AIエージェントの導入ステップ

1. 目的の明確化

• 何を解決したいのか、どのような成果を得たいのかを明確にします。

• 特に「AIエージェントの導入を検討しているが、どこから手をつけていいか分からない」「自社ビジネスへの応用が見えない」という課題を持つ場合は、このステップを丁寧に行うことが重要です。

• 例えば、「問い合わせの〇〇%をAIで自動解決し、オペレーターの業務負荷を〇〇%削減する」といった具体的な目標を設定します。

2. 現状分析

• 対象部門の業務プロセス、データ状況、既存システムを整理します。

• どの業務が代替可能か、またそのためにはどのようなデータ(顧客情報、FAQ、過去の問合せ履歴など)が必要かを特定します。

• 不足しているデータや連携が必要なシステムを洗い出す重要なフェーズです。

3. PoCの実施

• 小規模な範囲でAIエージェントを実際に稼働させ、その効果と課題を検証します。

• 例えば、特定のFAQカテゴリや簡易な手続きのみにAIエージェントを適用し、解決率、顧客満足度、オペレーターへのエスカレーション率をKPIとして設定し、改善点を洗い出します。

• このPoCを通じて、AIエージェントが本当にビジネスに貢献できるのか、具体的なデータと感触を掴むことができます。

4. 設計・構築

• PoCの結果を踏まえ、機能要件に加え、対話シナリオやエスカレーションルールを設計します。

• データの連携方法やセキュリティ対策もこの段階で具体化します。

• 特に、顧客の個人情報を取り扱うため、堅牢なセキュリティ設計は必須です。

5. パイロット導入

• 設計したAIエージェントを限定されたユーザーグループや特定のサービスラインにパイロット導入します。

• 実際の運用を通じて、システム上の問題点や顧客からのフィードバック、オペレーターからの意見を収集し、改善を行います。

6. 適用範囲の拡大・継続的な改善

• パイロット導入で得られた知見と改善を反映させ、AIエージェントの適用範囲を拡大していきます。

• 導入後もパフォーマンスを常に監視し、対話シナリオや連携システムを継続的に最適化していくサイクルを回します。

最後に

CRM領域におけるAIエージェントの活用は、企業の顧客体験向上、業務効率化、そして売上拡大という大きなビジネス成果をもたらす可能性を秘めています。一方で、顧客との重要な接点をAIに委ねる際には、慎重な検討が不可欠です。対応品質の低下は顧客の不満に直結し、結果として顧客離れやブランドイメージの毀損につながるリスクもはらんでいます。そのため、企業の担当者の皆様には、これらのリスクを適切に管理しながらプロジェクトを推進していくことが求められます。

だからこそ、AIエージェントの導入は信頼できるパートナーと共に進めることが非常に重要です。マーシス局は、CRMとAI活用、そして生活者理解のプロフェッショナル集団として、皆様をサポートします。「AIエージェントには興味があるものの、どう使えばいいか分からない」「ユースケースは理解できたものの、具体的な導入ステップが見えてこない」といった皆様の課題に対し、単なるシステム導入に留まらず、具体的なユースケースの特定からPoCを通じた効果検証、そして段階的な全社展開まで、一貫して伴走する体制を準備しています。お困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事はいかがでしたか?

-

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

データプラットフォーム推進部

システムアーキテクト/ディレクターエンジニアとしてCRMシステムの要件定義~開発フェーズにおける導入支援に従事したのち、博報堂に入社。現在はプロジェクトマネージャー/コンサルタントとしてCRM領域を中心に、営業、コールセンター、デジタルマーケティング関連のプロジェクトに参画し、業務・システムの両面からプロジェクト推進を支援。