社会戦略家と考える「働き甲斐の重要性」(前編)

業界をリードするトップ人材と語り合うシリーズ対談「Human-Centered AI Insights」。

今回は楽天グループ株式会社 常務執行役員で社会戦略家としても活動される松村 有晃氏と博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO 兼 Human-Centered AI Institute代表の森 正弥が、「働き甲斐の重要性」にフォーカスしながら、ソリューションとしてのAIの活用の可能性について探ります。

前編では、“働く意義”や人生の目的についての問いが置き去りにされている日本社会の課題を中心に話し合い、後編では、それをふまえてクリエイティビティの視点から市場の再定義や社会の再設計におけるAIの役割、さらにはAI時代における新たな「働き甲斐創出」について議論していきます。

日本の教育は画一的な指標で評価する傾向が強い

- 森

- 最初に、松村さんのご経験・経歴や現在、特に注力されていることについてお聞かせください。

- 松村

- 私は大学時代に建築学を学んでいましたが、途中で休学を挟み、バックパッカーとして世界30カ国以上を放浪する旅に出た経験があります。そこで「世界から見た日本の見え方と立ち位置」を感じたことが、社会戦略家としての活動の原体験になっています。

大学を卒業してからは外資系コンサルティングファームへ就職し、その後は広告会社、ベンチャー企業と、異なる組織文化を経験することで、幅広い視野や知見を培ってきました。32歳からは楽天でマネジメント業務に携わってきて、現在は常務執行役員として「楽天ポイント」や「お買いものパンダ」といったマーケティングアセットの責任者を務め、ビジネスの最前線で事業に関わっています。

その傍らで、「社会戦略家」という立場から独自に収集・分析したデータをもとに日本社会の現状や経済成長の道筋を探求する研究を行っています。これまでは個人研究として行ってきましたが、より多くの方が日本の社会課題の要因や課題解決に向かうための議論をする契機になればと思い、自身でまとめた社会戦略レポートを世の中に発信するようになりました。

- 森

- 社会戦略レポートは多角的な視点で深い考察がされており、多くの気づきが得られました。松村さんは日本社会が抱える課題や危機感についてどう感じているのでしょうか。

- 松村

- 現代の日本では人材不足が叫ばれていますが、もし「働く」ことに対して「熱意」が重要な指標であるならば、国の機関に「熱意省」があってもいいのではと思っています。人材不足を解消するためには、厚生労働省や経済産業省の管轄だけでは解決しきれないような要因がたくさんあるからこそ、きちんと課題を切り出し、それに見合う組織と仕組みをつくることが大事だと考えています。加えて、日本の教育は偏差値を中心とした画一的な指標で評価する傾向が強く、それがその後の職業選択や働き方に影響していると感じています。

私自身もかつては、良い大学に進み、良い会社に入ることだけを考えていました。結局、自分自身の価値観がまだ確立されていないときは、与えられた枠組みにただ乗っかっているだけなんですよね。

それがある時、自分とはまったく異なる価値観に触れたことで人生観や幸福感の偏りに気づき、自分の価値観をアップデートしなければならないと強く感じました。そして、物事や問題の全体像をとらえるためには、それまでの自分から一番遠いところに点を打っていく方が、全体的な繋がりや本質が見えてくると考えるようになりました。

- 森

- とても重要な視点だと思います。確かに私自身も大学進学前はどちらかというと良い大学に進むことにフォーカスを置きすぎていたように記憶しています。社会に出てから改めて価値観を考える必要性を感じました。全体的な繋がりや本質を見るための具体的な考え方のアプローチはどのようなものになるのでしょうか?

- 松村

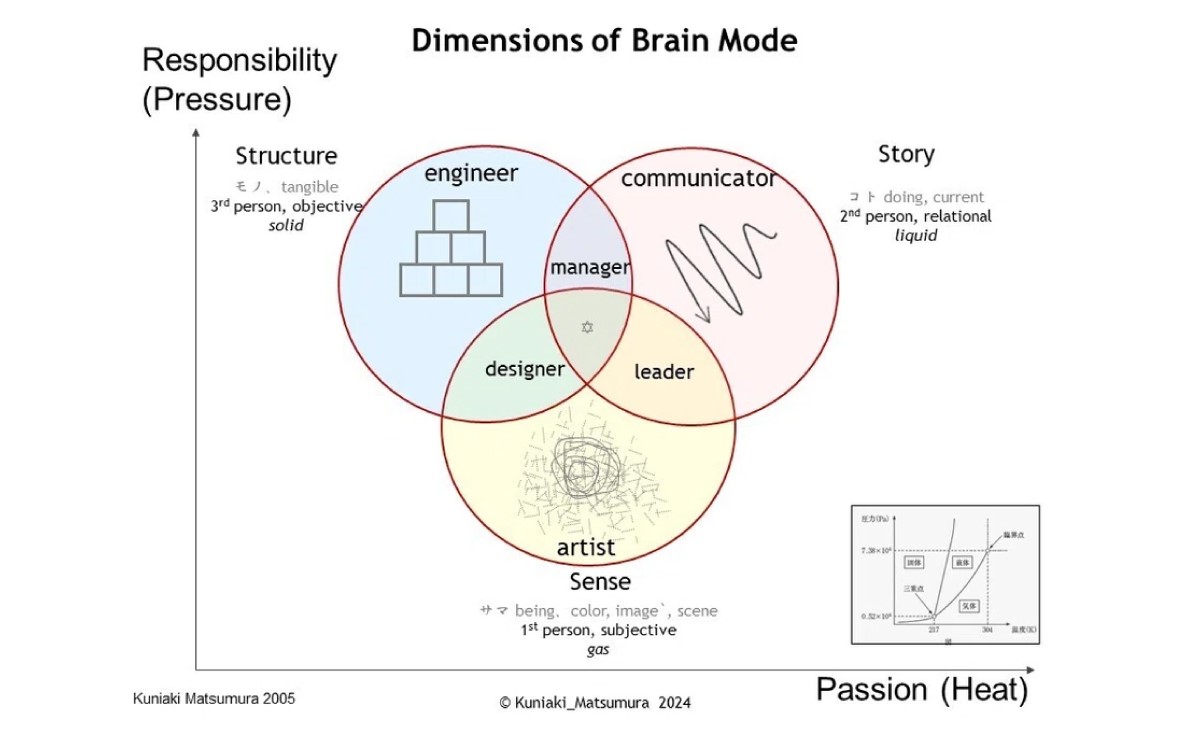

- 人間の認識の仕方について、よく右脳・左脳と言われますが、私は3つの位相で捉えています。

まず1つ目が「一人称的」な視点で、自分の経験や体感を通して世界を見る捉え方です。たとえば、「私はインドやアフリカを旅したことがある」「広告会社やマーケティング部門で働いた経験がある」といった自分の実体験にもとづくイメージや感覚がこれにあたります。

2つ目は、人と人との関係性の中で物事を捉える「二人称的」な視点です。「あの人の意見はこういう背景があるからで、こう伝えたらうまくいくかもしれない」といったように、人間関係から感情や文脈を読み取るストーリー的な思考法です。

3つ目が、自分や他人といった立場を超えて、世界を客観的・全体的に見る「三人称的」な視点で「この範囲がユニバース(世界)で、こことここに境界があるから、論理的にはこの地点が中間地点だ」という風に、全体構造の中で物事の位置づけをしていく認識の仕方です。

- 森

- 一人称が体験的、二人称がストーリー的、そして三人称が構造的であるのがとても興味深いですね。

- 松村

- 一人称のところにはクリエイターやアーティスト、二人称には営業やコミュニケーター、そして三人称にはエンジニアの方が多いのではないかと思います。これを会社組織で見てみると、たとえば営業だけいてもエンジニアがいないとプロダクトが作れないように、「3つが重なる部分を誰かが担うこと」が実は必要になるんです。

美意識を持ったアーティストが再現性のあるエンジニアリングをしたら、プロダクトデザイナーになりますし、エンジニアが顧客のニーズを聞いたりチームを束ねたりするためにコミュニケーションするのがプロダクトマネージャーなわけです。また、自分のイメージを持った人が周囲にもストーリーを伝えられるようになったら、リーダーになれる。このような役割観を自分の中では描いています。

「働きやすさ」を追求しすぎ、「働き甲斐」を見失う社会

- 森

- 一人称と二人称と三人称の思考モデルを、2次元に落とし込んで社会全体の分析にはめていくのは本当にすごい発想ですね。先ほどの社会課題について考えるプロセスも、「一人称」から始まっていると感じました。

そこから、客観的な視点で世の中を構造的に捉える「三人称」のフェーズへと進んでいったのですね。

- 松村

- はい、データ分析を通じて客観的に全体を見ると経済成長と国民の幸福は必ずしも一致していないということも分かってきて、その過程で、従来はあまり重視されてこなかった「熱意」や「働き甲斐」といった要素の重要性に気づかされたのです。

そして最終的には、私たちはどう動くべきかという「二人称」の問いに行き着きました。

- 森

- 他者との関係性や社会との接点に立ち戻って、私たちが課題にどう向き合い、どう変えていくかに話が繋がってくる流れを見ると、あらためて秀逸な切り口だと思いました。

ここから「働き甲斐」について考えていきたいと思いますが、日本はギャラップ社の国際調査によると、仕事への意欲や熱意を表す従業員エンゲージメントが世界でも最下位クラスに位置しています。

他方で「働き甲斐」はGreat Place to Work® Instituteなどの国際機関において、さまざまな定義がなされています。ここで一つ確認しておきたいのは「働きやすさ」という言葉がよく使われます。時々混同されることもありますが、「働き甲斐」は「働きやすさ」とは異なる概念であるということです。「働きやすさ」は、安全で快適に働ける環境や制度といったプラットフォームのようなものであるのに対し、「働き甲斐」は仕事そのものに意味を感じたり自分の成長を実感したりすることで自分をドライブしていくものです。

近年、日本では働き方改革や福利厚生の充実、ワークライフバランスの改善といった「働きやすさ」の整備が注目されてきました。しかし、「働き甲斐」はあまり追求されず、結果として何のために働いているのか見失ってしまっているのではないかという仮説が立てられます。Great Place to Work® Instituteでも、「働き甲斐=働きやすさ+やり甲斐」と定義されていることから、本来は「働きやすさ」と「働き甲斐」は同一視されるべきものではなく、プラットフォーム(基盤)とグロース(成長)のような関係性だととらえることが重要だと考えています。

- 松村

- 直近10年~20年間の日本の政策を見てみると、「働きやすさ」の方に大きく振れてきた傾向があり、長時間労働が社会問題化したことで一気に働き方改革が進みました。その背景には、日本社会特有の「減点主義」や「完璧主義」が根強く存在していて、何か問題があってはならないというゼロトレランス(不寛容)な姿勢が、政策の方向性を職場環境や労働条件といった「衛生要因」に偏らせてきたのではないでしょうか?

その結果、やり甲斐や使命感、成長実感といった“働く意義”を示す「動機付け要因」は後回しにされてしまったのだと考えています。

そして、そのように衛生要因に傾いた背景として、偏差値、年収、寿命といった測定と他者比較が可能なものだけが人生の目標になってしまっていること、衛生要因の中にしか自分の価値や生き甲斐を見いだせていない日本人の実情が見えてきます。

これは、「自分は何を大事にして、何のために生きるか」といった問いを考える習慣やそのための訓練をする経験が少なかったことが深く関係しています。つまり、多くの人が“意味の喪失”に陥っていることこそ、働き甲斐の低さや目的を見失った働き方の根本的な要因になっているのではないでしょうか。

- 森

- 人生全体の密度や充実感がどこか薄れてきているという感覚は、まさに「働きやすさ」を極端に追い求めた結果、その裏返しとして生まれてしまっていると思いました。働く意義や人生の目的といった問いが置き去りにされ、目先の効率や数字だけが優先される。働くこと自体に本質的な意味を見出せていない、それが松村さんのとらえる日本社会の課題ということですね。

現代社会は「幸福の射程」が縮まってきている

- 松村

- 個人主義が進みすぎた結果、“無縁主義”が広がり、以前よりも「縁」が希薄になっていることも日本の働き甲斐の低さの要因であると感じています。本来は他者とのつながりの中で湧いていたモチベーションや意味が失われてしまっているんです。それと同時に、今の社会は「幸福の射程」が縮まってきているのも特徴的です。

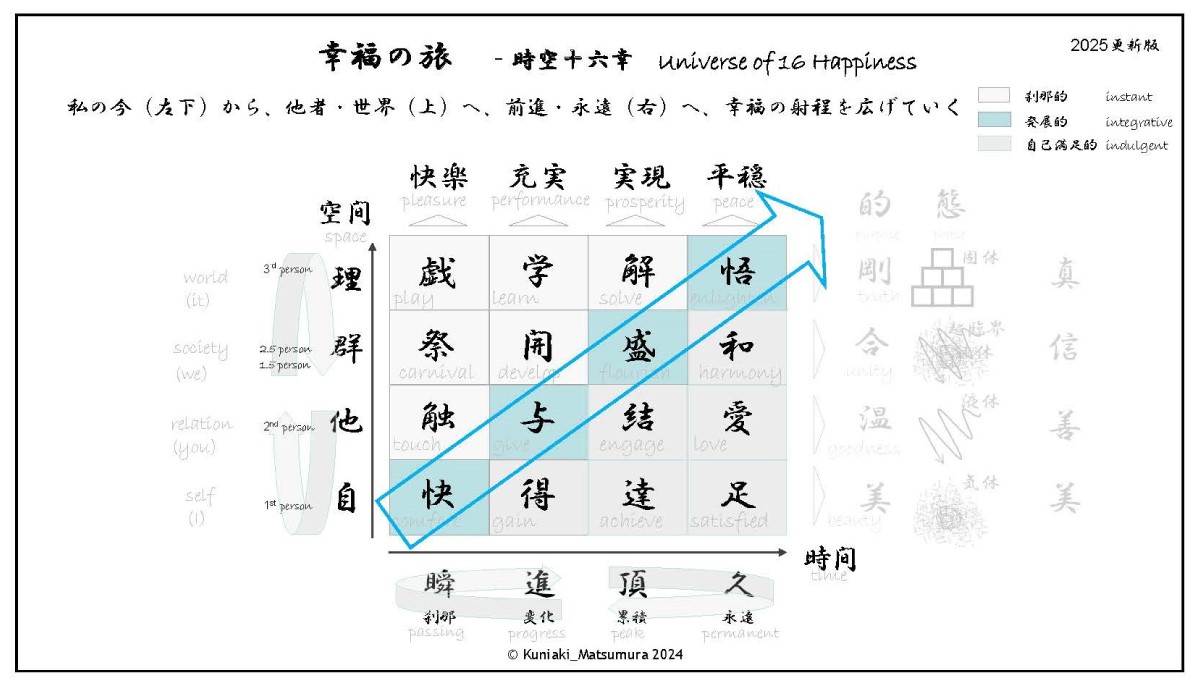

「幸福の射程」が縮まっているというのは、幸福の捉え方が時間的・意味的に限定されている傾向にあるということです。本来、幸福には瞬間的な快楽、成長による充実感、達成感、永続的な安心やつながりなど、さまざまな形がありますが、現代社会では「自分」だけに焦点を当て「今この瞬間」の満足を求める刹那的な快楽に偏りがちです。

人間は成長とともに他者や社会との関わりを学び、より深い充実感や達成感を求めていくものです。ところが、瞬間的なイベントの繰り返しや個人の成功だけで幸福が完結し、個人の物語に閉じこもってしまっているケースも多く見受けられます。幸福はもっと多様で、時間軸を越えた広がりを持つものだと思いますが、現代においてはその豊かさが失われつつあるのではないでしょうか。

- 森

- 今の社会では、多くの人がこのマトリクスの中で「個人×瞬間的快楽」という最もスケールの小さなゾーンに閉じこもってしまっている。本質的には自分から他者・社会へ、瞬間的快楽から深い充実感・意義へと、両方の軸に広がりを持たせていくべきというのが松村さんの見解ということですね。

- 松村

- 私としては、幸福をもっと大きく広がりのあるものに持ち上げたいんです。

先ほどの一人称・二人称・三人称という軸で見ると、例えば、一人称であるアーティストは美しいものを作るというのが幸福であり、二人称であるコミュニケーターの幸福は温もりや共感、三人称であるエンジニアの幸福は強さや一貫性によって支えられているとします。(図の縦軸)

※二人称は関心の射程によって、さらに「他」「群」に分けられる。

「他」:身内の小集団(家族、友人)への関心

「群」:「他」の対象よりも大きい集団(地域、国家)への関心

さらにそこには時間軸(横軸)のバリエーションが存在していて、今この瞬間を楽しむ「刹那的な幸福」や目標に向かって進む「プログレッシブな幸福」、何かを成し遂げた時の「ピークとしての幸福」、普遍的で変わらない「パーマネントな幸福」というものがあります。こうした軸を掛け合わせていくと、「16種類の幸福」があるという仮説にたどり着きました。

どの形が本当の幸せなのかという問いに対して、哲学的・科学的に答えを絞りこむ必要はないと思っています。むしろ幸福の広がりを知り、各要素を掛け合わせれば、より豊かな人生の形が見えてくると思います。大切なのは、減点法にするのではなくどれか1つでも自分にとっての幸福が確保されていればいいということ。そこを起点に、自分にとって豊かな、広がりのある幸福を目指していけばいいのではないでしょうか。

この記事はいかがでしたか?

-

松村 有晃社会戦略家

松村 有晃社会戦略家

楽天グループ株式会社 常務執行役員/アド&メディアカンパニーシニアヴァイスプレジデント/グローバルアドディビジョンシニアディレクター東京大学工学部卒。マッキンゼー、博報堂コンサルティング、ベンチャーを経て、2010年より楽天グループ勤務。経営戦略、マーケティングによる社会インパクトと、それを実現する組織構築(従業員満足85%)を体現。常務執行役員(マーケティング、広告事業掌管)。

2024年のハーバード(AMP)留学中に、国際相対観から日本の課題を痛感し、日本再興へのイニシアチブに奮起。

-

博報堂DYホールディングス執行役員Chief AI Officer、

Human-Centered AI Institute代表1998年、慶應義塾大学経済学部卒業。外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用した企業支援、産業支援に従事。

東京大学 協創プラットフォーム開発顧問、日本ディープラーニング協会顧問、慶應義塾大学 xDignity (クロスディグニティ)センター アドバイザリーボードメンバー 。

著訳書に『ウェブ大変化パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイトトーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。