顧客の「声」を企業の宝に。新会社・博報堂SYNVOICEの「AI×音声技術」によるビジネス変革

2025年7月、音声ソリューションの開発・提供を担う新会社として、株式会社博報堂SYNVOICEが営業を開始しました。前年から協業してきた株式会社オプトエスピーが博報堂グループにジョインし、社名を新たに発足した形です。音声認識や音声解析技術、そして生成AIを活用して、顧客応対力を一層引き上げるシステムを提供していきます。本稿では博報堂SYNVOICEの役員を務める3名に、新会社発足の背景と、音声データの“ビジネス資産”としての活用、「AI×音声」のかけ合わせから得られることの広がり、そして博報堂グループとして期待できるシナジーなどを聞きました。

金野 敏和

博報堂SYNVOICE 代表取締役社長

神原 武史

博報堂SYNVOICE 取締役 事業本部長

齋藤 一貴

博報堂SYNVOICE 執行役員 営業部長

販売現場を助けるソリューションを開発したい

――まず、お三方のプロフィールをうかがえますか?

- 金野

- 博報堂SYNVOICE 代表取締役の金野です。もともと博報堂で営業を長く担当してきましたが、次第に実際に顧客と相対している販売現場の役に立てるサービスを開発・提供したいと考えるようになりました。その思いが、今回の博報堂SYNVOICE発足につながっています。

- 神原

- 取締役を務める神原です。私はプログラマーからキャリアをスタートし、転職や独立・事業売却などを経ながら、企業の情報システム部門の構築支援なども経験してきました。その後、通話録音ソリューションや音声認識・テキスト化などのシステムを提供してきたオプトエスピーに参画し、2024年に始まった博報堂との協業にも参加するようになりました。

- 齋藤

- 執行役員および営業部長の齋藤です。学生時代に接客業のアルバイトをしていた経験から、顧客に来てもらうのではなく自分から獲得する営業に興味を持ち、社会人になってからは複数社で営業職に従事してきました。主に企業の販売現場へのシステム導入に携わる中でオプトエスピーに入社し、私も博報堂との協業に参加しました。

――博報堂SYNVOICEの発足にあたっては、背景に「gmove」という博報堂の社内プロジェクトチームがあったそうですね。

- 金野

- はい。販売現場へ横断的に提供できるサービスを模索するため、2020年に設立したチームが「gmove」でした。具体的には、私が自動車会社を長く支援していた経験から、本社と複数の販売店を有するような業界を対象に、販売現場を助ける顧客接点ソリューションの開発を軸にスタートしました。

――約5年、どういった活動をしていたのですか?

- 金野

- 自動車や不動産、保険などをはじめとした販売の現場では顧客対応品質の向上と、業務効率化という課題を抱えていました。そうした課題解決のため、現在300社以上で活用されているSMS配信サービス「SMSmarketingPlus」や、販売員の方々が商談ロールプレイングを行える「オンライン接客ロープレサービス」、顧客との電話のやり取りを円滑化する「HAKUHODO CTI(※)」など、さまざまなサービスを開発してきました。

その過程で、音声認識や解析に強みを持つオプトエスピーとの協業を開始し、博報堂の100%子会社化を経て、博報堂SYNVOICEが発足しました。当社にgmove事業を統合し、提供ソリューションのさらなる高度化を目指しています。

※CTI:コンピューターと電話を連携させる技術。顧客から電話がかかってきた瞬間に、顧客情報などが画面に呼び出され、電話対応の質を向上できる。

協業ではなく一体化することで生まれた強み

――なぜ協業に留まらず、新会社の発足に至ったのでしょうか?

- 金野

- 実際に協業してサービス開発を進めていくと、意思決定のスピードや、より包括的な開発・改良という観点で、gmoveとオプトエスピーが一体となるほうが得策だったのが大きな理由です。

協業という形だと、どうしても個別サービスの受発注で完結せざるを得ませんでしたが、一体化により、サービスの改良過程で新たな芽が見つかった段階からディスカッションができ、クイックに実行に移すことで販売現場の課題にすぐに対応できるメリットが大きいと考えました。

――オプトエスピーからの見解としてはいかがでしょうか? 博報堂グループに入る意義や効果についてお聞かせください。

- 神原

- オプトエスピーは技術の会社として、会話や通話という機密性の高いデータを扱ってきました。それが強みである一方、音声データの保存にとどまっている企業も多く、もともと掲げていた「音声データを活用して新たな価値を創出する」というビジョンを達成しきれていない状況がありました。

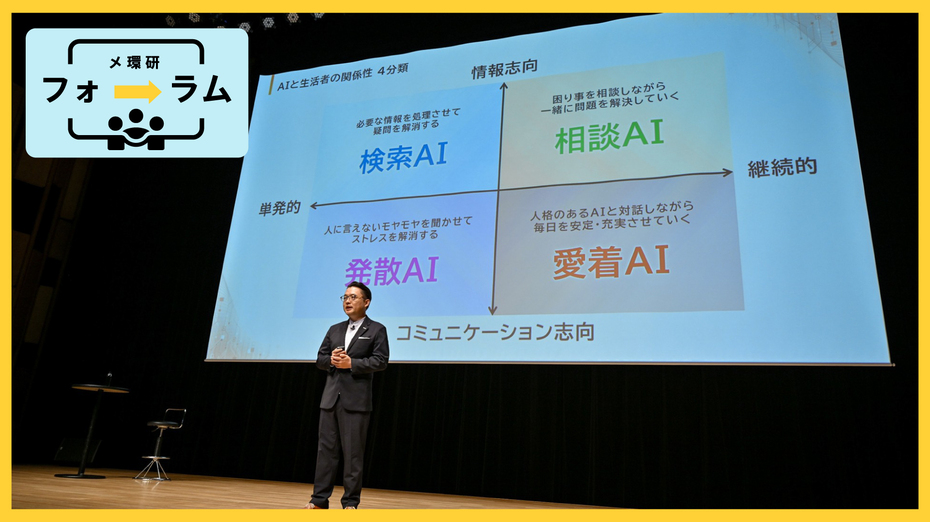

その達成のために、システム提供先企業の先にいる一般顧客=Cの知見を持つ、博報堂のような生活者に近い企業と組みたいと考えていたんです。顧客や生活者の音声データを積極的に活かし、企業により大きな価値を還元していく点で、博報堂グループになることには意義がありました。

――博報堂SYNVOICEは、これまでのgmove事業とオプトエスピーの技術を基盤に、クライアントへのさらなる支援を見据えて動き出しているわけですね。博報堂グループとして、顧客接点領域での支援が加速すると、どのような価値が生まれるのでしょうか?

- 金野

- 主に2つあります。ひとつは、フルファネルでのクライアント支援の実現です。博報堂のメーカー担当の営業チームは、基本的にメーカー本社に向き合っていますが、我々が本来目指しているのはフルファネルでの支援です。博報堂SYNVOICEがミドル~ボトム部分の販売現場における顧客接点をフォローすることで、トータルでの支援に近づきます。

もうひとつは、対話や通話の「音声」という生活者データの蓄積と分析、活用です。インターネット上の行動などに比べると分析が難しかった音声データも、我々の技術と、博報堂グループの強みである膨大な観点の生活者データと掛け合わせることで、その可能性を大きく開くことができます。

商談の属人化を防ぎ、担当者の成長を可視化

――では、「AI×音声」でどのようなことが実現できるのか、もう少し詳しく教えてください。販売現場の課題も含めてうかがえますか?

- 神原

- 販売現場の課題としては、商談内容が属人的になりがちになることが挙げられます。事後の報告にも担当者のバイアスがかかったり、無意識に都合のよいことばかりを書いたりすることも起こるため、CRMやSFAを導入していても、顧客の価値ある発言や示唆のある発言が入力されず、蓄積や分析ができません。

そこを解消するのがAIです。生の音声データ、つまりローデータの段階で分析することで、主観や偏りを排除して、顧客の“今”の状況をフラットに可視化します。また、商談の上手な担当者の成功要因を引き出し、他のメンバーに横展開することも可能になります。

――なるほど。実際、この数年で複数ソリューションを企業に導入する中で、フィードバックを受けて改善もされてきたと思います。その内容や、発展の方向性を教えてください。

- 齋藤

- 以前は通話の音声データの活用が限定的な点が課題でしたが、「顧客接点」というくくりで音声データを捉えるようになり、クライアント企業と顧客との関係性を一気通貫でマネジメントできるようになりました。電話、オンライン商談、対面商談と、増えている各チャネルの音声データを集めて分析して初めて、顧客体験の最適化と成約率の向上に寄与できると考えています。

――音声データの価値を積極的に引き出し、企業に還元できるようになったわけですね。直近のソリューションの導入事例などがあれば、お聞かせください。

- 金野

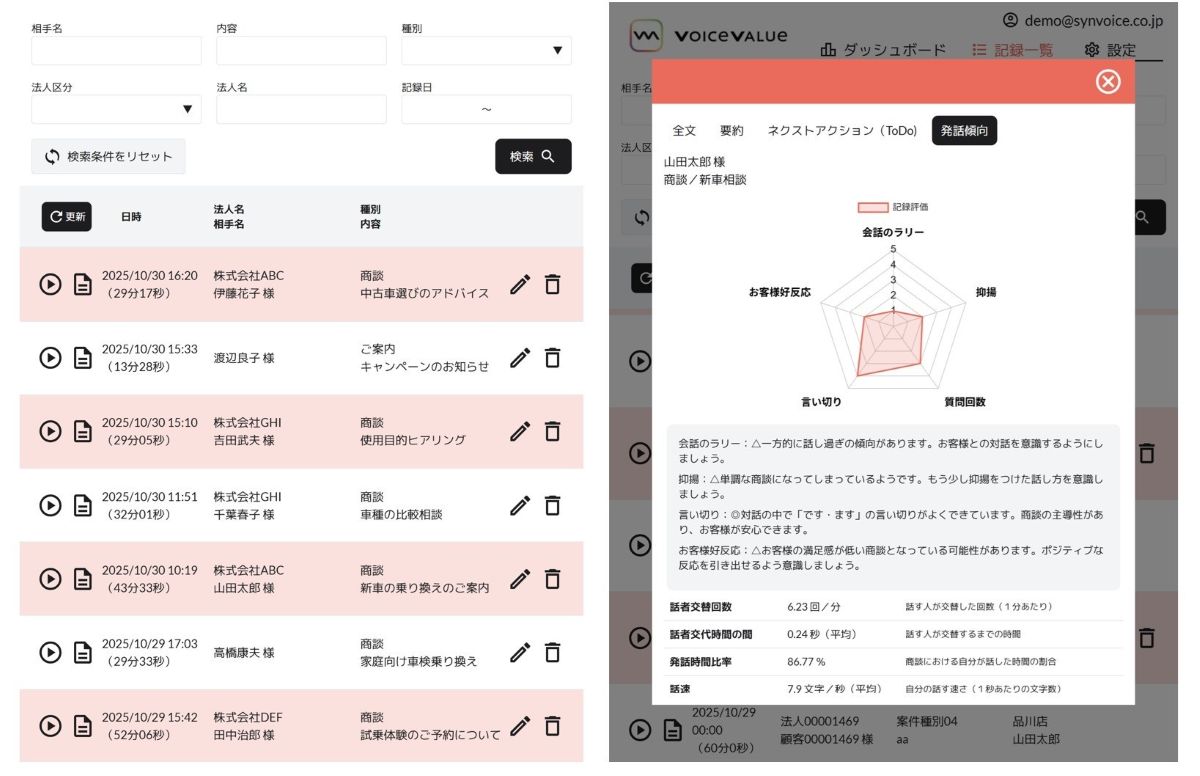

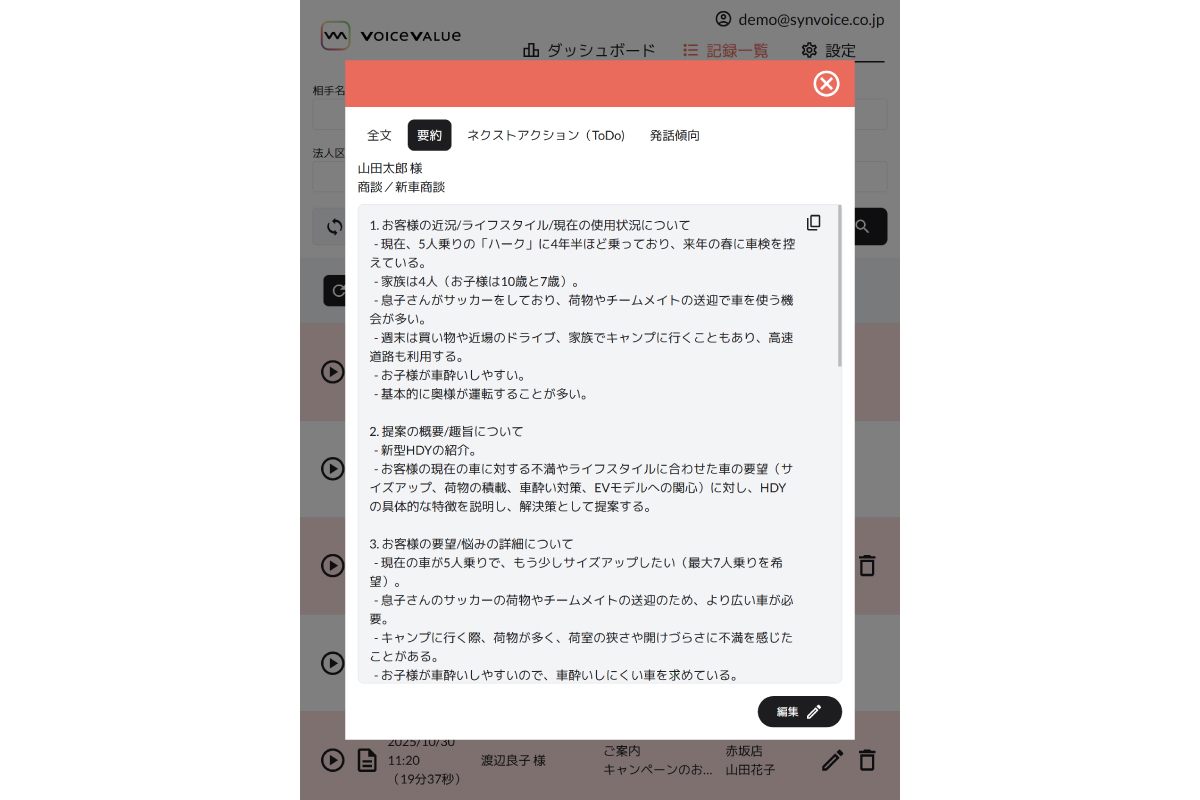

- 対面商談の評価や商談メモをAIで自動作成するアプリケーション「voice value」を紹介したいと思います。2025年1月から実際の販売現場の協力を得て実証実験を行い、その結果を踏まえアップデートする形で、2025年10月に本格提供を開始しました。このアプリは、スマホ・タブレットで商談を録音※するだけで、AIが商談内容を分析・評価し、営業担当者の成長を可視化します。また、商談記録やメモを自動作成するので業務効率が向上し、均質なスタッフ育成と営業機会の獲得に貢献します。

あわせて本社・本部でもすべての商談を専用画面で確認できるので、店長やスタッフとの対話や、優秀なスタッフの商談を教育プログラムに活用することなども可能です。

※録音は同意のもと実施できるよう機能実装され、録音された音声や記録についてはセキュアな環境で分析・管理されます。

録音された商談はいつでも聞くことができ、AI音声解析によって評価され、時系列での商談力の成長も確認できる

生成AIにより、商談内容を商談種別ごとに要約。要約スタイルはカスタマイズ可能。

――トライアル企業からは、どういった感想が寄せられていますか?

- 齋藤

- 現場の観点では、営業担当者がこれまでなかなかできていなかった、商談内容の客観的な記録とデータ化がとても喜ばれています。また、担当者同士や上長の方とAIの分析を共有し、次の商談の内容などを戦略的に話し合えるようになっているそうです。

本社・本部の方々には、営業担当者の商談力をAIで数値化できる点が、思った以上に重宝されていることがわかりました。店舗ごと、担当者ごとの商談数や商談力がより把握しやすくなるよう、インターフェースを改善中です。

ソリューション導入でわかった本社・本部のニーズ

――商談アプリの導入によって、現場の課題解決だけでなく、本社・本部のニーズも浮き彫りになったと。

- 金野

- そう思います。正直、商談のテキスト化や要約だけなら、もう汎用的なAIで実現できるかと思います。博報堂SYNVOICEが目指しているのは単なる要約ではなく、本部と現場の垣根を超えた企業体として、顧客への提供価値を高めていくことです。

複数の販売店があるような事業の場合、実際に現場でどういった商談が行われ、どんな改善の余地があるのか、本部の方々が精緻につかむのはとても難しいものです。ですが、顧客にとってはそうした分断は関係ありません。顧客の生の声をもとに、本部と現場の情報共有や連携を促進し、包括的に提供価値を向上することが重要だと考えています。

――半年ほど実証実験を進められる中で、新たに気付いた課題などはありますか?

- 金野

- 実際の商談の現場は、「ここから商談」という境目が難しいケースが多いということがわかりました。お客様と雑談や近況のお話をしているうちに、いつのまにか商談に入っているというケースです。そのような場合にどのようにお客様に録音の承諾をいただくのかが目下の議論となっています。近い将来、AIがエージェントとして販売員と同席している、という世界観が当たり前の世の中になるかもしれないと思っています。

また、現場でのデータをさらに集積すると、より大きな示唆を得られるビッグデータになりえます。その解析や新たな価値の抽出に関しては、博報堂グループのシナジーを生かせるはずです。

――博報堂グループ内のデータに強い会社と組んで、新たな製品開発や戦略立案に生かしていく、ということですか?

- 金野

- はい。たとえば我々が、グループ内のデータ利活用専門社であるグロースデータと組むことで、音声データというビジネス資産を最大限に活用し、クライアント企業に還元できます。具体的に検討段階に進んでいるケースもあり、動き出しているところです。

AI活用とグループ連携による未来戦略

――これからが楽しみですね。最後にお三方から、今後の展望や期待をお聞かせください。

- 金野

- 「AI×音声」から得られることは、今後もさらに広がります。その中で「顧客の心が本当に動いたポイントはどこか」が明らかになることや、会話の抑揚などから「商談がどの程度うまく運んでいるのか」の可視化などに期待しています。グループ内の協業もどんどん進めていき、博報堂グループとしてクライアントの経営課題を解決していく一端をになえるようになりたいと思います。

- 神原

- 商談の評価は、LLM(大規模言語モデル)をブラッシュアップすることで、より的確になると思います。そのために、うまく運んだ商談とそうでない商談の違いを販売現場の方々にヒアリングし、それをLLMに教えています。モデルの改善は簡単ではありませんが、だからこそ我々ならではの価値につながるので、尽力していきたいです。

- 齋藤

- 今、現場の管理者の方から、顧客と担当者の商談をリアルタイムで把握したいという要望をいただいています。別の場所にいても、要所要所で担当者に適切なアドバイスができるよう、10分くらいごとに要約を配信することを計画中です。また、”商談”に限らず、面談や打ち合わせでも記録や共有のニーズがある業界はとても多いので、そうした業界にも、我々独自のソリュ―ションで課題解決に寄与できればと思います。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂SYNVOICE 代表取締役社長2005年博報堂入社。自動車・流通業界などでビジネスプロデューサーとして活動後、2020年より博報堂顧客接点専門チーム「gmove」を立ち上げさまざまな顧客接点領域のサービスを開発。2025年にオプトエスピー社の代表となる。

-

博報堂SYNVOICE 取締役 事業本部長独立系SIerに入社、7年間大手企業の基幹システム開発に参画。その後、独立起業、事業売却を経験。

SaaS系スタートアップ企業にて、3年間、商品企画開発及び業務統括を担当。

2020年より博報堂SYNVOICEの前身となる株式会社オプトエスピーに入社し、プロダクト企画開発を担当し、現在に至る。

-

博報堂SYNVOICE 執行役員 営業部長情報通信事業の企業へ入社。to C向けの訪問販売、to B向けのテレマーケティング営業、法人営業などを経験。

SaaS系スタートアップ企業にて、新規販路開拓やチームマネジメントを経験。

2021年より博報堂SYNVOICEの前身となる株式会社オプトエスピーに入社し、営業マネジャーを担当し、現在に至る。