マーケティングシステムの今~マーケティング&ITの実務家集団が語る事業グロースへのヒント【vol.14】マルチエージェントに学ぶ理想の組織と人間の役割

マーケティング活動において、データとテクノロジーが果たす役割は年々高まっています。データ基盤整備やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)活用、マーケティングオートメーション、AI活用といった言葉は、もはや特別なものではなくなりました。一方で、それらを「実際の事業成長」に結びつけられている企業は、想像以上に少ないのが実情です。本連載では、博報堂マーケティングシステムコンサルティング局(以下、マーシス局)のメンバーが、事業グロースに向けた「生活者発想×データ×テクノロジー」の挑戦について、日々現場で向き合っている知見や視点から発信していきます。

第14回は、AIが「チーム」として組織化する今、私たち人間はどんなチームを作るべきか、という問いを立てます。AIチームをうまく機能させるルールは、人間のチームの理想像と類似しています。この事実から、AI活用がチームを磨くプロセスであること、そしてAI時代に人間が価値を発揮すべき「創造的な問い」とは何かを提言します。

※本稿は、AIとともに「AI時代と組織の進化論」について検討した内容です。

連載はこちら

園田 悠貴

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

システム推進部 Marsys Enterprise Architect™︎

AIが「一人」から「チーム」へ進化する時代

まだまだAIの世界では大きな変化が起き続けています。これまでは一つのAIをいかに賢くするか、という競争が中心でした。しかし今では「個」の性能アップだけでなく、AIたちによる「チーム」の構築が進んでいます。

この変化を象徴するのが「マルチエージェント型」の「AIエージェント」という存在です。これは単なるチャットボットではなく、自ら計画を立て、ツールを使いこなす「自律的に動くAI」です 。特に開発領域のツールでは、「オーケストレーター」と呼ばれる中核AIが「コードレビュー担当」や「デバッグ専門家」といった特定の役割を持つ「サブエージェント」に仕事を割り振る機能が登場しています。まさに、AIが専門家チームとして機能し始めている証拠と言えるでしょう。

「AIチーム」はどうやって働くのか

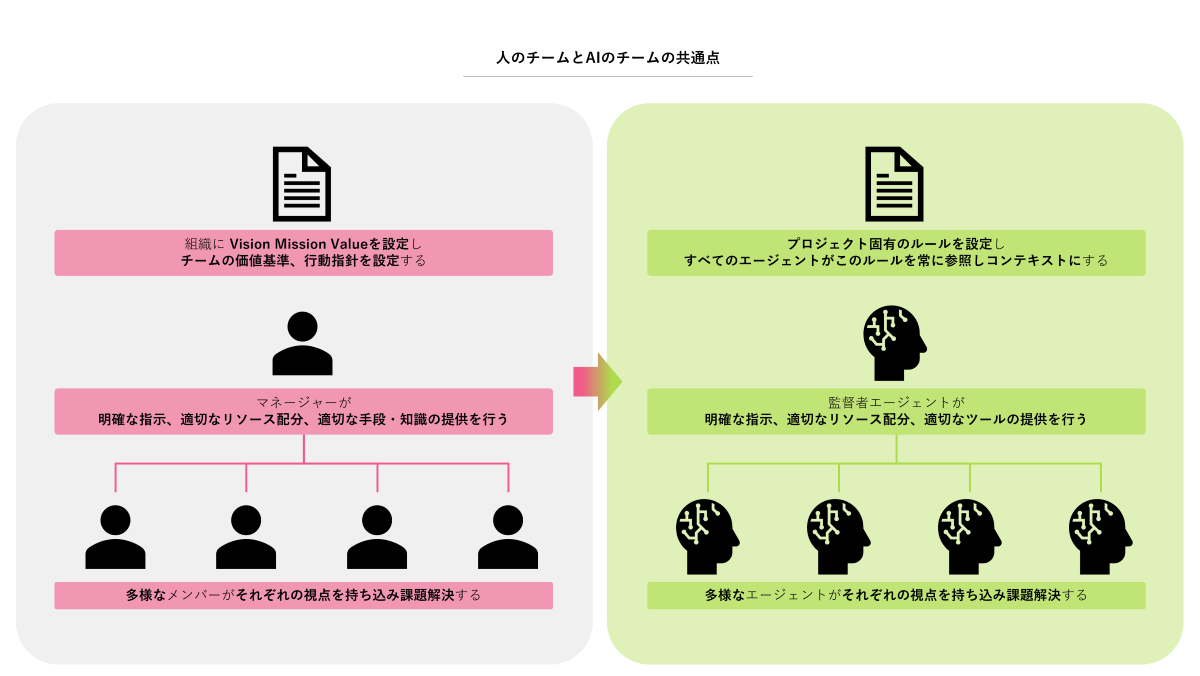

AIたちが一つの「チーム」としてうまく機能するための方法は、優れた人間組織の運営方法から設計されています。

それは、チームに共通認識を形成すること、監督者が適切なマネジメントを行うこと、各専門のサブエージェントが個性を持ってタスクを進めていくこと、の3点で示すことができます。

1.チームの共通認識を作る「ルールファイル」

まず興味深いのが、AIエージェントにプロジェクト固有のルールを読み込ませる仕組みです。これは、プロジェクトのフォルダに特定の「ルールファイル」を置いておくことで、AIが作業を始める際に必ずその内容を読み込み、共通認識を持つようにするものです。このファイルには、プロジェクトで使う基本コマンド、コーディングのスタイルガイド、守るべきルールなどを記述します。AIはこれを読むことで、プロジェクトのコンテキストを理解し、チームの一員としての一貫した振る舞いができるようになります。

AIの世界で起きている「ルールによる統治」は、実は私たち人間の会社組織が昔から取り組んできたことと同じです。AIチームにとっての「ルールファイル」は、人間組織にとっての「企業理念」、つまりビジョン・ミッション・バリュー(VMV)であり、チームの方針です。VMVは、多様な個性を持つ社員が同じ方向を向くための、組織共通の「コンテキスト」です。しかしVMVは「お飾り」になってしまう傾向があります。理念浸透の難しさは、人間組織が抱える普遍的な課題ですが、実はAIも同様で、対話の文脈(コンテキスト)が長くなりすぎると、当初のルールを忘れてしまうといった課題に直面します。

2.AIチームを動かす「監督(オーケストレーター)」の役割

AIチームの多くは、「監督(オーケストレーター)」となるリーダー役のAIが、専門家である「部下(サブエージェント)」にタスクを割り振る形で機能します。

Claudeを提供するAnthropic社は、自社のマルチエージェントシステム構築の経験から、いくつかの重要なコツを公開しています 。https://www.anthropic.com/engineering/built-multi-agent-research-system

● 明確な指示の重要性: 人間のプロジェクト管理と同じように、監督役のAIには、「部下」であるサブエージェントに何を、どのような形式で報告させ、どのツールを使い、どこまでやるべきか、といったタスクの境界線を明確に指示する必要があります。曖昧な指示では、部下たちが同じ作業を重複して行ったり、重要な作業が抜け落ちたりします。

● リソース配分のルール化: 簡単な調査と複雑な分析とでは、必要な労力が異なります。AIチームも同様で、タスクの複雑さに応じて動員するエージェントの数や作業量を調整するルールをあらかじめ埋め込んでおくことが、効率化の鍵となります 。

● 適切なツールの提供: 各エージェントには、その役割に応じた適切なツールを与える必要があります。「社内データを探せ」と指示されているのに、Web検索ツールしか与えられていないエージェントでは成果を出ません 。

これらのコツは、AIへの高度な命令というより、むしろ優れたマネージャーがチームを率いる際の基本原則だということができます。

3.「進化の基本法則」でデザインされるエージェントの多様性と協調

各エージェントは、そのタスクに合わせて必要なリソース、スキルが割り当てられる他に、エージェントの立場や役割、傾向を定義した上で動作させます。適切に設計されたマルチエージェントシステムの各エージェントは、個性的でありながら協調的であり、「ルール」に基づきチームの成功を目指した動きをとります。

これは、生命が長く繁栄するため必要な「多様性」と「協力する仕組み」に類似しています。「集団内では、利己的な個人が利他的な個人に勝る。しかし、集団間の戦いでは、利他的なメンバーで構成される集団が、利己的なメンバーで構成される集団に勝る」という理想系が、マルチエージェントシステムの根幹には存在します。

結論:AI時代に私たちが作るべきチームと人間の役割

マルチエージェント型の最新AIが実現しているチームとは、ルールが明確で、必要な情報が整理され、多様性をもって建設的な対話が繰り返されるチームです。これは、そのまま人間の組織の理想像と重なります。そのため、AI活用を検討するプロセスそのものが、自社の組織や業務を見直し、磨き上げる絶好の機会であり、AIを活用するためには、優れた組織を構造的に目指すための取り組みが不可欠です。

創造的な問いによりAIとともに導く「別解」

そして、もう一つ、AI時代に不可欠な人間の役割があります。それは、AIに対して創造的な「問い」を立てることです。

AIが何でもやってくれるだろうと期待し、浅い問いを投げ続けると、その発想はAIが得意な既存の知識の組み合わせ(チャンクの近い発想)に留まってしまいます。しかし、本稿で試みたように、「『AIのマルチエージェント化』、『企業のVMVが浸透しないこと』、『進化の基本法則』の間には、何か関係があるのではないか?」といった、一見すると全く無関係な領域を結びつけるアナロジー(チャンクの遠い問い)を投げかけること。これこそが、AIにはできない、人間ならではの価値創造です。

このような問いを起点にAIと対話することで、一人では到達し得なかったであろう深い洞察や、まったく新しい構想を、驚くべきスピードで展開できるようになります。AIを、私たちの仕事を代替するものではなく、思考を拡張し創造性を増幅させてくれるパートナーとして扱うことで、AIを用いた「別解」が生まれます。

AIとともに歩むことで、個人の思考はより深く遠いところまでたどり着けるはずです。組織はどこまで拡張することができるでしょうか。

この記事はいかがでしたか?

-

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

システム推進部 Marsys Enterprise Architect™︎