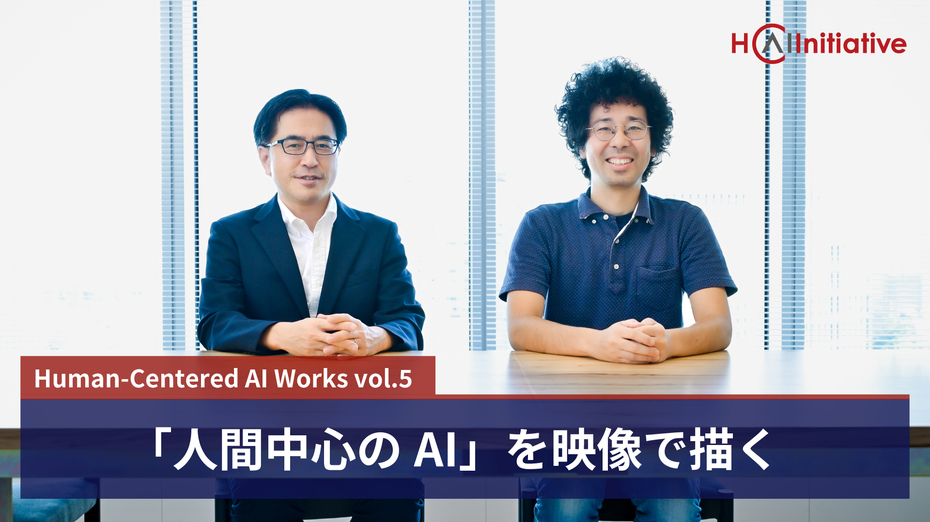

「人間中心のAI」を映像で描く

博報堂DYグループのChief AI Officerであり、AIに関する先端研究機関「Human-Centered AI Institute (HCAI Institute)」所長の森 正弥が、グループのソリューションを紹介し、そのトップランナーと語り合うシリーズ対談「Human-Centered AI Works」。

今回は、生成AIを活用してHCAIのブランドムービーを制作した博報堂クリエイティブ局の横山 真之介を迎え、対談を行いました。

「理系出身×コピーライター」の異色キャリアからAI活用の最前線へ

- 森

- まずは横山さんのキャリアと自己紹介をお願いします。

- 横山

- 私は中学生の頃から独学でプログラミングを始めたんですが、大学では素粒子物理学を専攻し、実験データの収集や解析はもちろん、実験を動かすためのバックエンドシステムの開発など、プログラムを駆使した研究に取り組んでいました。2013年に博報堂へ入社したのですが、コピーライター職への配属となり驚きました。この「理系出身のコピーライター」という異色の組み合わせが自分の中で大きな転機となり、その後のAI分野に関心を抱くきっかけにもなりました。その後、CMプラナーとしてのキャリアをスタートし、2019年にはTBWA HAKUHODOへ出向しましたが、博報堂DYグループのAI推進プロジェクトの支援に携わっていたこともあり、今回のブランドムービーの制作を依頼されるにいたりました。現在は博報堂のクリエイティブ局に帰任しています。

- 森

- 素粒子物理学を専攻されていた大学時代は、理論やシミュレーション、データ解析といった非常に抽象的な領域を学ばれていたのではと思います。そうした「抽象的なものを扱う力」は、現在の仕事にも役立っていると思いますか?

- 横山

- 一見、広告制作とは全く違う領域に見えますが、AI領域においては「科学的アプローチ」という観点で通じるものがあると感じました。

コピーライターになった当初は、いいコピーをなかなか出すことができず苦労していました。ただ、苦手だからこそ以前から興味があったAI技術を用いて、アニメのタイトルやレビュー、あらすじ、口コミなどをもとにコピーを書かせることから、コピーライティングの自動化の実験を個人的に行っていたんです。ある程度の生成できる感触をつかめてきたので、社内の人間と意見交換を行い、情報収集や試行錯誤を重ねていきました

そして、2020年に新しい生成AIツールが公開されたのを機に、より本格的にAI活用の実験を始めました。コピーライターの修行時代にハウツー本やレトリック辞典で学んだ「コピーライティングを論理的に組み立てるスキル」を、後になってChain-of-Thoughtのようなプロンプト技術や、LangChainを使った開発に応用できると気がつきました。

科学的アプローチに話を戻すと、たとえば宇宙の仕組みを調べる科学者は、「ブラックボックス」である宇宙に対して、観測や実験を繰り返し、その中で起こるちょっとした異変や法則を見つけ出し、最終的に「物理法則」としてまとめていきます。同じように、生成AIも中身の仕組みは人間には完全には見えない「人工のブラックボックス」です。そこでAIにさまざまな質問や指示を与えて、その反応を観察することで、予想外の回答や面白い傾向を発見し、それをどう使えば役立つのか、実装できるかを考えています。つまり、観察や実験から法則を見つける科学の方法が、思わずAIの研究開発でも役立っているのです。

AIありきではなく「表現の最適化」に重きを置いた制作手法

- 森

- 大学での知見をベースに、クリエイティブの世界に携わり、その過程で「コンピューティング×クリエイティブ」という視点で広告制作をされるようになったわけですね。

こうしたなかで、HCAIのブランドムービーを制作いただきました。

HCAIブランドムービー:

どのように制作されていったか教えていただけますか?

- 横山

- 依頼を受けた当初、私自身も「Human-Centered AI Institute(人間中心のAI)」というビジョンを理解しきれておりませんでした。「AIによって人の創造性が広がる」「AIと人がコラボレーションする」というHCAIのビジョンがしっかり伝わるように、まずはメッセージを固めてから、映像表現を考えていくアプローチ手法をとりました。

そして、メッセージをもとに映像表現を検討した際、既存の撮影手法では表現が難しい部分があり、また博報堂DYグループのAI研究部門であるならば生成AIを活用したい、という思いもあったため、実写と生成AIによるハイブリッドで行うことになりました。

人物までAIで生成してしまうと広義の意味で「人間中心」というビジョンと矛盾する映像になってしまうと思いますし、当時はまだ、生成AIだけで人物の繊細な動きや感情表現を自然に再現する技術が不十分だったんです。人間のモデルによる実際の撮影映像と生成AIによる映像を組み合わせることで、技術面での制約を乗り越えつつ、「人間中心のAI」というコンセプトを映像表現にも取り入れる工夫も凝らしました。

- 森

- その時期ですと、我々の考える「人間中心のAI」というビジョンをAIだけで映像として形にするのは難しいということで、自然な流れとしてAIと人間を組み合わせ、より良いものを作っていこうという選択になったわけですね。当時は、実務面からの現実的な判断でしたが、その後に私自身も様々な研究や論文を目にするうちに、「AIと人間のハイブリッドの意義」をあらためて実感するようになりました。

- 横山

- まさにおっしゃる通り、ブランドムービーの制作に着手し始めた頃は広告クリエイティブに活用する事例自体がまだ少なく、手探りの状態で進めていました。ただ、その過程を通して「人間中心のAI」という思想の大切さを実感しましたね。

また、実写と生成AIをハイブリッドに活用することでコストを最適化した上で、最大限のクオリティを実現することができました。

- 森

- 色々と試行錯誤しながら、ブランドムービーの制作を手がけたと思うのですが、何か演出面で心がけたポイントはありますか?

- 横山

- AIの活用は“目的”ではなく、あくまで“手段”と位置づけ、表現として最も効果的な場面にのみAIを取り入れる方針で制作を進めました。

このプロジェクトは「AIありき」で進めていったわけではないので、AIの知識や業務経験があるメンバーをアートディレクターとして配置はしたものの、特別にAI専門のチームを作ったわけではないんです。まず大前提にあったのが、「博報堂DYグループならではのアイデアと技術が結集したクオリティ」であることです。

そのうえで、特に心がけた点が2つあります。一つは、人間らしさをよりリアルに描くために、人物が登場するシーンは既存の映像制作と同様に実写で丁寧に表現しました。もう一つは、1年後に見ても古さを感じさせないような普遍的なクオリティです。AI技術の進化は非常に早いため、当時は最先端に思える表現だったとしても、やはり不自然さを感じるようであれば生成AIによる映像にこだわらない、など常に最適な手法を選択してきました。

AIが生成する「綺麗なゴミ」を見極める審美眼の重要性

- 森

- やはり、技術の特性や限界をしっかり見極めたうえで活用するという姿勢が大切ですよね。AI技術のキャッチアップでは「何ができるか」「どんな機能があるか」といったことに目が行きがちですが、本当に重要なのは「どの部分をAIに委ねて、どの部分を自分たちで担うのか」を見定め、それを自分たちの知見やノウハウとどう融合させ、新しいプロセスを作り出せるかという点にあります。

つまり、AIにすべてを任せるのではなく、AIの仕組みを理解しながら人間の知見と組み合わせていける組織ほど、どんなに新しい技術が登場しても柔軟に適応できる強さを持てると言えます。

- 横山

- 今回のプロジェクトを通して、新しい職種のような役割についても発見したように思います。現在では、テキスト生成AIに対して、最適な出力を得るためのプロンプトを設計・調整する「プロンプトエンジニア」が登場していますよね。

それと同じように、今後は画像生成AIの世界でもテキストによる指示を通じてビジュアル作品を生み出す「プロンプトグラファー」のような新しいクリエイターが現れるのではないかと予想しています。かつて写真が発明された時代に「フォトグラファー」が生まれ、次に映像が登場して「シネマトグラファー」が現れたように、AI時代には単なる画像生成AIツールの利用者とは異なる創作性を備える「プロンプトグラファー」が新たな職種として出てくるかもしれません。

今回のプロジェクトは、実写パートの撮影スタッフを除くとわずか5名のチーム編成でしたが、AIを使えばデスクトップ上でロケハン、キャスティング、ライティング、撮影、仕上げまで可能になるという手応えを掴めました。これからの時代は、従来のアートディレクターがプロンプトを駆使して絵を導くプロンプトグラファーになったり、CMプラナーが動画生成AIに演出の指示を出す「AIフィルムディレクター」になったり、人の役割が融合しながらAIとともに進化していくと捉えています。

- 森

- プロンプトエンジニアリングという言葉は、一般的に“AIをうまく操れる人”というように捉えられがちですが、グラフィックや写真生成のプロンプトには、写真に関する専門知識が欠かせません。それはAIが画像そのものだけでなく、その学習データに含まれるメタ情報まで学習しているからです。

具体的に言うと、AIは画像データと一緒に「使用カメラの機種名」や「撮影条件」といった情報まで学んでいるため、プロのフォトグラファーが撮影した写真には、その人の技術や機材、撮影環境といった文脈も埋め込まれており、それもAIの学習に反映されているわけです。つまり、AI生成を上手く行うためには、写真や映像の専門的な文脈を理解していることが重要になってくるんですね。

- 横山

- プロンプトエンジニアとは別に、将来的には「プロンプトライター」という職種がメジャーになるかもしれません。プロンプトライターは、単にAIから情報や文章を引き出すのみならず、受け手のことを考えた創造的かつ高品質なプロンプトを作る役割を担います。

文章を読む人が心地よく感じたり、意図した感情やニュアンスが伝わるように工夫したりすることが大切で、単なるプロンプトエンジニアリング以上にクリエイティブな感覚が求められるということです。

- 森

- ちょっと面白い話をしますと、プロンプトに企業のパーパスを入れるとクオリティが上がっていくんですよ。最近注目されているキーワードに「コンテキストエンジニアリング」というものがありますが、様々なデータ整備や前提条件・処理条件の整理に加えて、「誰に向けてのアウトプットか」「私たちの目的や使命(パーパス)は何か」といった文脈をどう組み込むかが鍵になると感じています。

- 横山

- あとはカメラの知識だけでなく、やはりアートディレクションの力も非常に大事だなと感じました。ブランドムービー制作時に、私自身も数多くのビジュアルカットを生成し、アートディレクターに提案したのですが、世界観に合わなかったり、構図として美しくなかったりという理由から一つも採用されなかったんですよ。つまり、AIがどれだけ精度高く画像を出力できても、「美しい絵」や「伝わる構図」を見極める力は人間のアートディレクターにしかないわけです。

審美眼という言葉がよく使われますが、私個人として「Garbage in, Garbage out」という考え方を大切にしています。AIは非常に精度が高く、美しいアウトプットを簡単に生成してくれますが、一見綺麗に見えても本質的には「ゴミ」のようなものも含まれています。

私はこれを「綺麗なゴミ」と呼んでいて、それを見極めるための審美眼が非常に重要だと考えています。単にAIが出したものをそのまま受け入れるのではなく、価値のあるものとそうでないものを判断する美意識や審美眼がないと、結果的に「綺麗だけど意味のないアウトプット」を選んでしまう危険があるということですね。

AI時代のクリエイターに求められる3つの力と心身の健康

- 森

- 近年、様々な分野で「チームでAIを導入するとパフォーマンスは向上するのか、それとも低下するのか」という調査分析が結構されているのですが、結論としては多くのケースで「AIを使うことでチーム全体のパフォーマンスが低下する」という傾向が示されています。

もちろん条件や使い方によって差はありますが、AIを導入すれば自動的に効率が上がるという単純な話ではなく、チームの構造や人の関わり方次第で成果が大きく変わることが研究によって明らかになっています。

こうした事実があるなかで、横山さんが話していた“審美眼”という言葉は、まさに「AIを導入することでパフォーマンスを高める」というテーマにおいて問われるクリティカルなキーワードだと思っています。ただ、審美眼というのは単なる経験やスキルだけで身につくものではなく、その背景に「美意識」や「美学」があるからこそ成立するものなんですよね。

プロフェッショナルとしての知識や技術はもちろん必要ですが、そこに「何を美しいと感じるのか」「なぜそれが良いといえるのか」という、自分なりの美学があることで、はじめて本当の意味での審美眼が育つわけです。

そして、AIの登場で大量のアウトプットが簡単に生み出せるようになった今、あらためて気づかされるのは、コンテキストや意味の重要性です。どれだけ見た目が整っていても、そこに何を伝えたいのかという意図や意味を見出せなければ、価値ある表現にはなりません。これからクリエイティブな仕事に求められるのは、単に美しいものを作るだけでなく、その美意識が持つ意味を深く理解し、他者と共有できる力なのだと思います。

- 横山

- 審美眼について、生成AI以降でひとつ思うことがあります。従来の映像制作では、企画コンテや演出コンテに沿って撮影し、編集で組み立てるのが一般的で、初期段階でアウトプットがある程度見えてました。しかし生成AIを活用する場合、制作過程での思いがけない動きや演出の発見がクオリティに影響するようになりました。

今回の未来都市のシーンでも、生成AIでさまざまなバリエーションの表現を試してみたところ、当初は想像もしていなかったものが次々と生まれ、その一つがラストの演出につながっています。AIは人間の創造性を拡張するツールとして、新たな発見とより豊かな表現を引き出してくれる存在であることを学べたのが、私にとって大きな気づきになりました。

その一方で、従来の実写撮影のように時間制約の管理が徹底されているわけではないため、「もっと別の表現を見つけたい」「もっと試したい」という欲求が高まり、今まで以上に妥協できない“生みの苦しみ”が増えていくのではと感じました。

- 森

- 良いクリエイティブを作りたいという思いがあるからこそ、AI生成による試行を繰り返す感覚はすごく共感できます。そういう意味で考えると、これからのクリエイターに求められるのは、技術や知識だけではなく「健康であること」だと私は思っています。

何度も挑戦し、試行錯誤するなかで、単に無理をするのではなく自分の体力や精神のコンディションを管理しながら、「まだ自分はやれる、挑戦できる」といった感覚で作品に向き合っていくのが大事だということです。

- 横山

- AIは24時間365日従ってくれる新人のようだと言われますが、逆に言えば人間も24時間365日操作できてしまうわけなんですよね。

- 森

- 結局のところ重要なのは「AIを使うこと」そのものではなく、「より良いものを生み出すためにどう活用するか」という視点だと思います。そのためには、肉体的にも精神的にも健やかな状態であることが欠かせません。

例えば自分が書いた文章に対して、AIに批評させてみるという方法がありますが、AIは基本的に“空気を読む”傾向があるので、自分の文章だとつい好意的な評価を返してくれがちです。そこで、「ライバルが書いた文章です」と伝えると鋭い指摘をくれるようになります。この仕組みをうまく活用すれば、自身では気づけない視点や改善点を見出し、作品の質を高めることができます。心身が健康だとそのような鋭い、そして厳しい指摘を受け止めて吸収して前進できます。

このように、より良いアウトプットを出すために批判を受け止め、壁を越えて、次のステージに進むためには、やはり心身の健康が土台になると言えるでしょう。

- 横山

- 世間では「AI時代にクリエイターは不要になる」と言われることもありますが、そういうことはないと私は思っていて。むしろAIを活用するからこそ、クリエイティブディレクション力を意識的に磨く必要があると感じています。そうしたなかで、AIを使ううえでは「問う力」「選ぶ力」「磨く力」の3つが大事で、これらをしっかりと抑えてAIを活用しないとアウトプットの質も落ちてしまうでしょう。

AIにどう問いかけるかを考え、見た目が良くても本質的に価値のないものを見極め、正しいものを選ぶ審美眼を養う。そして、AIで生成された素材をさらにブラッシュアップしていく。

これからどんなにAIが発展しても、クリエイターは自分のクリエイティビティを鍛え続けることが不可欠なのではないでしょうか。

この記事はいかがでしたか?

-

博報堂DYホールディングス執行役員Chief AI Officer、

Human-Centered AI Institute代表1998年、慶應義塾大学経済学部卒業。外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用した企業支援、産業支援に従事。

内閣府AI戦略専門調査会委員、経産省GENIAC-PRIZE審査員、日本ディープラーニング協会顧問、慶應義塾大学 xDignity (クロスディグニティ)センター アドバイザリーボードメンバー。

著訳書に『ウェブ大変化パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイトトーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。

-

博報堂 クリエイティブ局

CMプラナー/プロンプトライター/AIフィルムディレクター東京工業大学大学院基礎物理学専攻修了。2013年に博報堂へ入社後、コピーライター、CMプラナーとして活動。2019年よりTBWA HAKUHODOへ出向し、AIを活用した社内外のサービス・プロダクト開発に携わる。博報堂DYグループのAI研究機関「Human-Centered AI Institute」のブランドムービー制作を担当。2025年4月より博報堂に帰任し、同社初の「AI関連職種」の肩書きを持つクリエイターとして、創作とAI技術の融合領域を探求している。