ヒット習慣予報 vol.387『低刺激ライフ』

こんにちは。ヒット習慣メーカーズの上利です。

さて、これを読んでくださっているあなたは今、どんな「刺激」を受け取っているでしょうか。

目に入るのはこの記事を映し出すデバイスの光、それから部屋の照明はどんな色・明るさでしょうか。

イヤホンで音楽を聴いている方もいれば、駅のアナウンス、周囲の話し声が聞こえている方もいるかもしれません。

味覚・嗅覚はどうでしょう。記事を書いている現在の私は、コーヒーの後味がかすかに残っているのを感じます。

こう考えてみると、私たちは常に無数の刺激を受け取りながら暮らしていることに気が付きます。

刺激は多すぎても少なすぎても疲労に繋がるそうですが、現代社会では主に「多すぎる」ことによる疲労やストレス状態を自覚している方が多いでしょう。

そこで、今回は日常生活で受ける刺激を「減らす」ことで心身の健康を目指す「低刺激ライフ」をご紹介します。

まず一つ目にご紹介するのは、「スマートフォンのグレースケール設定」です。

スマートフォンをついつい見過ぎてしまう状態を解消するために、画面をすべてモノクロ表示に変える人が増えています。グレースケール設定が実際にスクリーンタイムを減らすという研究結果(※)も報告されているようで、私も早速試してみました。

するとまずはどのアプリがどこにあるのかがホーム画面上でパッと分からず、一つ一つの動作に時間がかかります。SNSを開きましたが、主に文字情報から投稿を理解しなくてはならないので時間がかかり、写真中心のSNSに関しては開く意欲自体が下がります。最も見る気が起きないのはテンポの速いショート動画で、色がないことで情報処理難易度が上がるうえにテンポまで速いため、一本理解するのに相当な注意力を要し、それ以上見たいと思わずアプリを閉じました。色がないだけで「見たい」と思わなくなるなんて、本当に見たくて見ている情報ではなかったのかもしれないなと、不思議な気持ちになりました。また、グレースケール設定でスマートフォンを使っていると、いつもよりも目の疲れを感じないのも良い点だと思いました。

友人から写真が送られてきたときや、先輩と行くレストランの予約をするときは、さすがにカラーで見る必要があると思い設定を戻しましたが、ショートカット機能を使えば1-2秒で切り替えられるため、しばらくこのままグレースケール生活を続けてみようと思います。

※ Holte, A. J., & Ferraro, F. R. (2020). True colors: Grayscale setting reduces screen time in college students. The Social Science Journal, 60(2), 274–290. https://doi.org/10.1080/03623319.2020.1737461

次にご紹介するのは、味覚への刺激を減らす「塩抜き」です。

「塩抜き」というと調理法を想起される方も多いかと思いますが、ここでは「塩抜きダイエット」とも呼ばれる食事法についてご紹介します。これは短期間に限って1日の塩分摂取量を減らす食事法で、結婚式直前のむくみ撃退ダイエット法としてここ数年広く知られるようになりました。その中で、「塩抜き」をダイエット目的ではなく「味覚のリセット」目的で定期的に行う人も現れています。

私自身は数か月前に、身内の結婚式前にダイエット目的で2日だけ「塩抜き」を実践してみました。むくみが取れて身体が軽くなる感覚も気持ちよかったですが、素材の味を探しながら食べる食体験自体が心地よく、味覚が敏感になるような気がして、定期的に実践したくなりました。

味覚は特に「刺激に慣れやすい」器官だからこそ、刺激を減らす日を作って定期的にリセットし、本来の感覚を取り戻すことが重要なのかもしれません。ただし実際に試す際は身体に必要な塩分量を下回ることのないよう注意が必要です。

最後にご紹介するのは、「無音イヤホン」です。

イヤホンのノイズキャンセリング技術が発展したことで、耳栓代わりに音楽を流さずにイヤホンを付ける「無音イヤホン」で生活をする人が現れています。

主には仕事中に周囲の音をノイズキャンセルして集中するために「無音イヤホン」をする方が多いようです。私も最近、飛行機内では環境音を軽減するために「無音イヤホン」をするようになりました。

また、最近では「寝ホン」と呼ばれる睡眠時用イヤホンも登場しています。睡眠時に邪魔にならない形状をしていたり、いびきのノイズキャンセルに特化した機能があったりするそうです。SNSで実際に利用している人の声を見てみると、壁の薄い宿泊所で周りの部屋や空調の音が気になる旅先では欠かせない、耳栓と違って目覚ましアラームはイヤホンから出せるので安心、といった声が挙がっていました。

聴覚への刺激を減らすことで、仕事への集中や睡眠をサポートできる事例でした。

では、なぜこうした「低刺激ライフ」が広まりつつあるのでしょうか?

当然指摘すべきは、経済発展とデジタル化によって、「高度刺激社会化」が進み続けていることです。現代人は膨大な情報刺激に晒されています。食生活においても外食や中食が増え、味の濃い食事を摂ることが増えました。また、近年「ながら」で聴ける音声コンテンツが盛り上がっていることからも分かる通り、各企業は生活者の「可処分感覚」を奪い合っています。

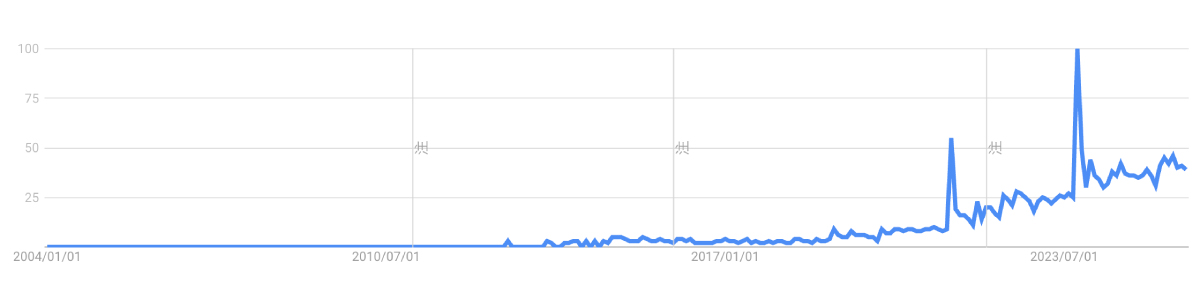

このことは、生活者のデジタルデトックスへの欲求が高まり続けていることにも示されています。

<「デジタルデトックス」に関する検索>

出典:Googleトレンド

そんな「高度刺激社会」を生きる中で、少しでも刺激を減らそうとする試みとして「低刺激ライフ」が実践されているのです。

最後に、「低刺激ライフ」のビジネスチャンスとして、下記のようなことを考えてみました。

「低刺激ライフ」のビジネスチャンスの例

■オフィス照明の刺激を軽減する「室内用」クリアサングラス

■調味料を極限まで減らした「素材の旨味」レストラン

■静かな空間を作る「吸音」インテリア

年末に向け仕事もイベントも慌ただしい季節となりますが、刺激が多くて疲れるなと感じたら、是非「低刺激ライフ」を試してみてくださいね。

▼「ヒット習慣予報」とは?

モノからコトへと消費のあり方が変わりゆく中で、「ヒット商品」よりも「ヒット習慣」を生み出していこう、と鼻息荒く立ち上がった「ヒット習慣メーカーズ」が展開する連載コラム。

感度の高いユーザーのソーシャルアカウントや購買データの分析、情報鮮度が高い複数のメディアの人気記事などを分析し、これから来そうなヒット習慣を予測するという、あたらしくも大胆なチャレンジです。

この記事はいかがでしたか?

-

PR局

ヒット習慣メーカーズ メンバー2022年 博報堂に入社。

趣味は演劇。9月には小劇場で脚本・演出作品を上演しました。