ヒット習慣予報 vol.385『エンタメショッピング』

こんにちは、ヒット習慣メーカーズの吉田です。

僕は散歩のお供にネタ探しも兼ねて、ネットラジオをよく聞いているのですが、最近ラジオ内でリアル脱出ゲームやマーダーミステリー系のイベントに参加してきた感想を耳にすることが以前より増えてきていると感じています。

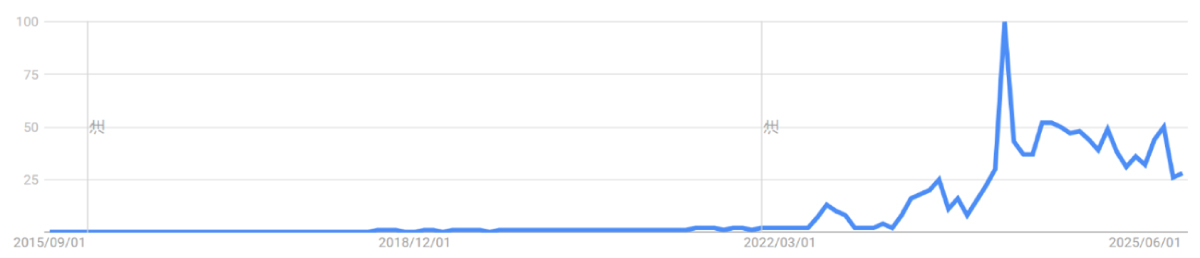

実際に、脱出ゲームや謎解き系など、いわゆる没入型体験がどの程度浸透してきているのか調べてみようと思い、「イマーシブ」の検索数を見てみたところ、昨年あたりに大きく検索数が上昇し、その後もある程度高い水準で検索数をキープしていることから、トレンドとなったあとも一定の関心を持たれている領域であることがわかります。

出典:Googleトレンド(「イマーシブ」の直近10年間のウェブ検索数の推移)

このように、イマーシブ、つまり没入型体験がエンタメ業界の中ではトレンドになっており、イマーシブをテーマにした商業施設も徐々に広がりを見せていますが、今回はその中でも最近増えつつある、「店舗」という形式を活かした没入体験を楽しむ潮流を、「エンタメショッピング」と題して、彼ら彼女らがどのような店舗型エンタメを楽しんでいるのかを紹介していきます。

最初に紹介する「エンタメショッピング」は、お店での「買い物」です。

今年話題になったイベントの中で、普段のお店での買い物に、何かしらのコンセプトや「縛り」を足すことでエンタメ化している事例が散見されます。

例えば、「アパレルショップで店員さんに話しかけられるのが苦手」というあるあるを逆手に取り、店員さんに見つかったら買い物を即終了という、買い物とゲームのような隠密行動を掛け合わせたイベントが動画投稿型のSNSでの投稿を中心に話題となっていました。実際にイベントに参加した友人の話を聞くと、単に店員さんに見つからないようにするだけでなく、謎解き要素もあったりすることで、より緊張感が増す工夫もされているとのこと。他にも、制限時間内に音を立てずに退店できれば、商品をそのまま持ち帰っていいという購買体験イベントも人気を博しているなど、買い物そのものにエンタメ性をプラスするイベントが増えてきています。

買い物という日常的な体験に、ゲームのような非日常的な要素を追加することで、独自性の高いエンタメとして昇華していることが、「エンタメショッピング」を楽しむ人たちが熱中している理由だと思います。

続いて紹介する「エンタメショッピング」は「食事」です。

「映える」料理は、SNSが若年層を中心に広く浸透してから、飲食店のトレンドを語るうえで欠かせない要素になっていますが、最近は料理そのものからさらに拡張し、店舗での体験全体のエンタメ化が進んでおり、少し前には、友達が経営しているお店をコンセプトにした飲食店を題材にしたSNSの投稿が200万回以上再生されるなど、大きな話題になったことも記憶に新しいです。

最近の顕著な事例として、刑事ドラマでよくある「取調室でかつ丼の出前を取ってもらう」というシチュエーションを再現した「取り調べカツ丼」をコンセプトにした飲食店がオープンしたことがニュースになっていましたし、宮沢賢治の「注文の多い料理店」内に登場するレストランと同名かつ世界観を再現した飲食店のように、フィクション作品を再現した飲食店も人気があるようです。

店舗の内装も、取調室をコンセプトにしており、まるで自分が刑事ドラマの登場人物のようになった感覚を味わいつつ、美味しく料理も食べられるという点が話題になったようで、実際の店舗だからこそできるエンタメ体験だと思います。

最後に紹介する「エンタメショッピング」は「読書」です。

読書といえば、家や出先のカフェでするイメージが強いですが、最近はブックホテルと呼ばれるサービスが広がりつつあります。SNSを見てみると、「#泊まれる本屋」で1万件以上の投稿が存在するなど、本屋に泊まるという体験の存在感が増していることがわかります。

本を自由に読みながら泊まれるという読書好きにとって夢のような宿泊体験が魅力ですが、中にはカプセルホテルのような部屋が本棚の中に配置された、本棚の中に泊まるような形態の宿泊施設も登場しており、「読書」というコンセプトから様々な形態のサービスが展開されているようです。

ここまで「エンタメショッピング」の事例をいくつか紹介してきましたが、このような体験を楽しむ人たちが増え始めている背景にはどのようなことが考えられるでしょうか。

まず、リアルな場での体験に「ならでは」の体験という独自性が求められる傾向が強くなったことが考えられます。インターネット上のコンテンツの多様化に伴い、オンライン上で「誰でも」「どこでも」「様々な」コンテンツを享受できるようになったからこそ、実際にその場に行かないと体験できない価値に重きが置かれるようになっており、「お店」というリアルの場を介してのエンタメに関心を持つ人たちが増えたのではないでしょうか。加えて、このような、実際にその場に行かないと体験できない価値は、SNSを中心に拡散されやすくなっていることから、共有と拡散が連鎖し、急速に拡大していると考えられます。

もう一つの背景としては、「店舗」という形式だからこそ、実際に体験してみたかったことを再現できるという点が考えられます。今回紹介した事例も、いわゆる「あるある」を起点にしたものが多く、誰しもが一度はやってみたいと考えたことがあることを題材にしているからこそ、多くの生活者から共感を得やすく、実際に足を運んでみたいと思いやすいのがポイントになっていると思います。

最後に、「エンタメショッピング」のビジネスチャンスについて、少し考えてみました。

「エンタメショッピング」のビジネスチャンスの例

■経営者として一日自分の店を経営する体験を提供するイベントの実施

■店舗に押し入る強盗を店員として撃退するシミュレーションを体験できるイベントの実施

■ショッピングカートに乗りながら買い物を楽しめる、子どもの頃にやりたかったけどできなかったことを叶えるポップアップストアの開催

北海道在住だとなかなかユニークなリアル店舗エンタメを体験できないのですが、地域でもエンタメショッピングのような面白い企画が何かできないか考えていきたいと思います。

▼「ヒット習慣予報」とは?

モノからコトへと消費のあり方が変わりゆく中で、「ヒット商品」よりも「ヒット習慣」を生み出していこう、と鼻息荒く立ち上がった「ヒット習慣メーカーズ」が展開する連載コラム。

感度の高いユーザーのソーシャルアカウントや購買データの分析、情報鮮度が高い複数のメディアの人気記事などを分析し、これから来そうなヒット習慣を予測するという、あたらしくも大胆なチャレンジです。

この記事はいかがでしたか?

-

北海道博報堂

ヒット習慣メーカーズ メンバー2020年北海道博報堂に入社し、マーケティング・ストラテジックプラナーとして業務に邁進している。インターネットに生息し、日夜インターネットカルチャーを浴び続けている。