デジタル時代の「新・ブランド論」【第12回】 正情報と誤情報の広がり方の違いとは? ―広がりやすい情報と拡散ネットワークの特徴

SNSなどデジタル環境の変化に伴い、生活者の情報選択・購買・消費行動は大きく変化しています。また、様々なテクノロジーの登場によって、企業の行うデジタルマーケティングも日々進化しています。その一方で、長期的な視点に立った企業と生活者との絆づくりである「ブランド」はどうでしょ うか?デジタル時代において、改めてブランドとは、ブランディングとはどうあるべきなのか──そんな問題意識からスタートした「デジタル時代の新・ブランド論」構築プロジェクト。

本連載では、マーケティング、消費者行動論、社会心理学などに精通した研究者と博報堂DYホールディングスのマーケティング・テクノロジー・センターのメンバーによって進められているプロジェクトをご紹介します。

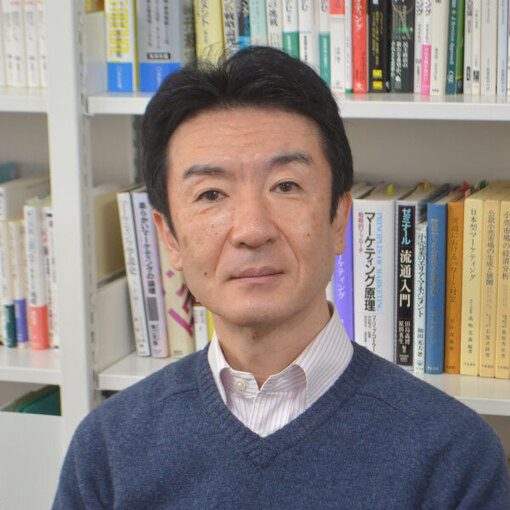

第12回は、前回に引き続き、社会経済物理学の分野で情報ネットワークについて研究されている筑波大学・佐野幸恵准教授をゲストにお迎えし、正情報・誤情報の広がり方の違いや、誤情報が広がる仕組みなどについて議論しました。

>連載一覧はこちら(https://seikatsusha-ddm.com/serialization/15028/)

<プロジェクトメンバー>

(写真左から)

杉谷 陽子氏

上智大学経済学部経営学科 教授

米満 良平

博報堂DYホールディングス

マーケティング・テクノロジー・センター GM・上席研究員

西村 啓太

博報堂DYホールディングス

Human-Centered AI Institute 所長補佐

本プロジェクト共同代表

佐野 幸恵氏

筑波大学 システム情報系 准教授

柿原 正郎氏

東京理科大学経営学部国際デザイン経営学科 教授

澁谷 覚氏

早稲田大学大学院経営管理研究科 教授

本プロジェクト共同代表

石淵 順也氏

関西学院大学商学部 教授

世の中が不安定なほどネガティブ情報は拡散する

- 米満

- 前回(第11回)は、筑波大学の佐野先生をお迎えして、情報拡散についてご自身の研究内容も交えながらレクチャーをいただきました。今回も引き続き、情報拡散をテーマに佐野先生と一緒に議論を深めて行ければと思います。

- 西村

- これまで私たちの研究会で、SNSでバズるには「人・コンテンツ・状況」が左右するだろうということ、また人やコンテンツの「信頼性/オーセンティシティ」が重要だといったことを議論してきましたが、フォロー・フォロワー関係について「『どのくらい信じているか』という観点でも複数のモデルがある」というご指摘はとても興味深いです。

- 柿原

- XでもInstagramでも、いわゆる“おすすめフィード”がメインで表示されるので、フォロー・フォロワー関係があまり関係なくなってきている側面もありますよね。そこに、テキストに代わって動画が中心の環境になって、表情など含めたリアルな姿が見えるようになってきた。初めて知った相手からでも、生々しい表情を通して影響を受けてしまうような状況を、どう理解すればいいのか…と議論しているところです。

たとえば、情報を受け取ってからシェアするまでの時間も、どのくらい強く反応しているかという指標になるのではと思ったのですが、いかがでしょうか?

- 佐野

- その人が受けた熱量を、シェアまでの時間と反比例させるような形ですね?

- 柿原

- そうです、直感的にシェアしていたら感情が動いたということでしょうし、一方である程度の時間が経っていたら熟考したのかな、と。

- 佐野

- そうした形でも表せそうですね。

- 澁谷

- 芸能人のニュースなどだと、ポジティブな話よりもネガティブな話のほうが広がりやすかったりしそうです。しかも、世の中の空気感が不安定になっているときほど、大きく拡散するのかなと感じます。

- 柿原

- そうですね。前回佐野先生のお話にあった、「Tension(緊張、不安)」や「Confusion(混乱)」を表すワードがブログ上で多くみられるような時期は、やはりデマを含めてネガティブ情報がより拡散されやすくなるのでしょうか?

- 佐野

- 反応しやすい、という点ではそうだと思います。先の研究はたまたま震災という大きなネガティブインパクトの前後を測定したものですが、平常時でも季節や連休などの影響を受けています。

- 柿原

- ポジティブな情報と、ネガティブな情報だと、広がるパターンは異なるのでしょうか?

- 佐野

- 日が経つにつれてどう落ち着いていくかは、同じような「べき分布」になりますね。情報自体のインパクトや、本当かデマかの違いはありますが、世の中で忘れられていくパターンは同様の波形になっています。ただ、初動に関してはフェイクニュースのほうが速く広がるという研究もあります。

誤情報が広がっていくメカニズム

- 澁谷

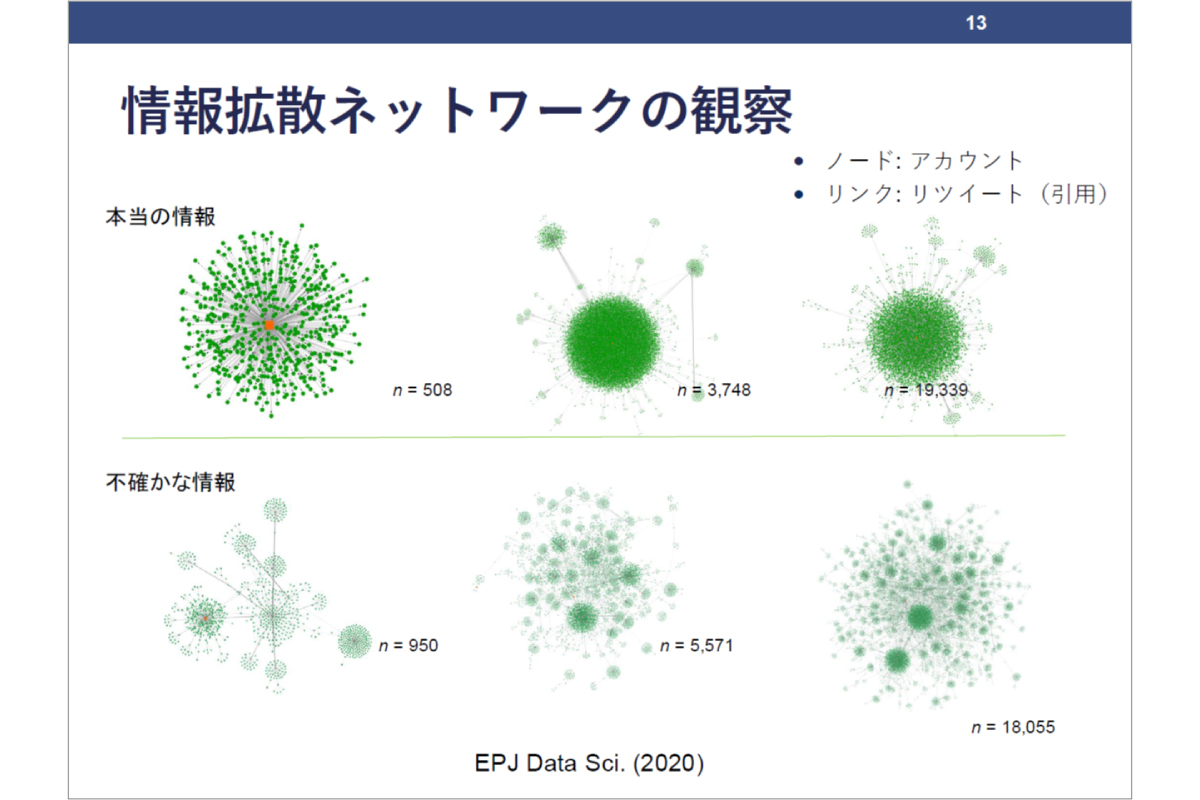

- 前回正しい情報は多くの人が一次情報をリツイートしていたのに対し、誤った情報は又聞きの又聞きといったように分岐しながら広がっていったという研究結果をご紹介いただきましたが、誤った情報を拡散した人は、誤情報だとわかっていながら拡散していたのでしょうか?

- 佐野

- いえ、あの研究の時点(2011年)だと、わかっていないように見受けられました。一つひとつの書き込みも読みながら進めたのですが、本気で信じてリツイートしている人が多いように感じましたね。同時期にSNS上で多く語られた形容詞などを見ても、歯がゆい、もどかしいといった雰囲気が出ていたので、せめて情報を広めることによって皆に貢献したいという正義感のような気持ちが仇となって、結果的に誤情報が拡散してしまったのではないでしょうか。日本で誤情報が広がる場合は、このパターンが多いように思います。

- 澁谷

- 正しい情報も、誤情報も、リツイートする人は同じように「信じている」なら、なぜ拡散の形が違ってくるのか、興味深いです。信じる人が少ないから分散するのでしょうか?

- 佐野

- それもありますし、誤情報の場合は信じてもソースが確固たるものではない、ということもあると思います。正しい情報と違って、誤情報はソースを突き止めようとしても見つけにくいので、たまたま流れてきた身近なインフルエンサーのツイートを頼って拡散するという現象が起きているのではないかと。

- 西村

- なるほど。

杉谷先生、社会心理学の分野でも、情報の広がりやすさを関連づける研究はあるのでしょうか?

- 杉谷

- はい、噂の広がりという研究は、社会心理学でも伝統的なテーマのひとつです。佐野先生のお話をうかがっていて、否定的な話のほうが広がりやすいというのは納得感があります。というのは、やはり「すてきだね」みたいな情報より、「知らないと危機に陥る」といった情報のほうが「皆に知らせなくては」という重要度が上がるからです。

正しい情報は多くの人が一次情報をリツイートしているというご研究において、その一次情報はほとんどが公的なメディアが発信したものだったとのお話でしたが、やはりオーソライズされたメディアのほうが拡散されやすいといった関連性はあるのでしょうか?リツイートしている人は特に保守傾向の人が多いなど、何か特徴はみられますか?

- 佐野

- 実は、誰が拡散しているのかはほとんど注視していないので何とも言えないのですが、「保守的な人が広めている(可能性がある)」といった点については、以前海外の研究会で「我が国は違う」と指摘を受けたことがありました。

一次情報に関しては、おっしゃる通り、公的なメディアは出典を正確に紹介しやすいので広がりやすいという側面はあると思います。逆にちょっとしたネタ情報は出典が明らかではないので、フェイクニュースのような広がり方をするのかもしれません。以前、「#ボケて」みたいな大喜利ネタを追いかけたことがあったのですが、一点がハブになるのではなく、それぞれの場面でおもしろくボケた人からまた広がる、といった拡散の形をしていました。そのあたりは、やはり情報の重要度にも関連するのだろうと思います。

感情が絡むと情報伝播のスピードが速くなる

- 杉谷

- 状況があいまいなときも、あっという間にデマが広がることがありますね。それこそ災害時やコロナ禍では、どう避難するか、どう対処したらいいか皆がわからない中、情報がほしいあまりにたまたま触れた内容を拡散してしまう様子がみられました。

- 西村

- ほしい情報というのは、個人にとって重要性が高いと感じる情報ですよね?

- 杉谷

- そうです、その情報が自分の生命や財産に対してインパクトがあると感じる場合です。一方で、芸能人の不倫のような情報もよく拡散します。

- 澁谷

- 話題性があるということですね。古くはケネディ暗殺のニュースも口コミで一気に広がりました。「皆も知りたいだろう」と思える、ニュースバリューの大きさによっても拡散度合が変わると思います。

- 西村

- 状況があいまいであるほど、人は情報を求めるというお話がありましたが、そうした際に、ニュースバリューがあると思われる情報が出てくると、本当でもデマでも広く拡散するのかもしれないですね。

- 佐野

- それはありそうです。戦時中の日本で、次にどこの都市が狙われるといったデマ情報が出回って大変だったという話は、書籍などで多く読みました。

- 柿原

- 情報の重要度によってシェアのパターンが変わるというのはよくわかります。それも含めて、自分に関係ない芸能人のネタもシェアすることについてはどう整理すればいいのかというと、やはり「皆も知りたいだろう」と思うものが拡散すると言えそうですね。

私の研究室の学生がネットミームを研究しているのですが、ああいったパロディ動画やネタもよく広がります。

- 石淵

- その場合、重要性というより、エンターテインメント性が高いと言えますね。

- 澁谷

- ニュースバリューとも違いますよね。

- 柿原

- それでいうと、本当に生命に影響を与えるような情報の拡散パターンと、単にそれ自体が楽しい、ウケるという情報の拡散パターンは同じなのかという点に興味がありますね。

- 澁谷

- 付け加えると、「ソーシャルカレンシー(社会的通貨)」と表される、これを知っていることで自分の価値を上げたい、自慢したい気持ちで拡散するパターンもありそうです。

- 佐野

- そうですね。最近だと、ネットミームのようなおもしろネタの中に政治的な心情を紛れ込ませる方法も出てきているので、境界線があいまいになってきていると思います。

- 西村

- 拡散するのは「知りたい人が多そうな情報」と定義すると、人々の注目や関心自体が経済的な価値を持つアテンションエコノミーの概念が当てはまりそうです。そして、アテンションの背景にあるのは人の気持ちだと考えると、「感情が動くと積極的にシェアする」と言えそうだなと思いました。

感情が絡んだほうが、伝播するスピードが速いということはあるのでしょうか?

- 佐野

- はい、先行研究でも「フェイクニュースに感情的に反応して拡散された」という結果がありました。「拡散ネットワーク+感情」の研究も少しずつ進んでいます。

媒介中心性と情報拡散力の関係

- 柿原

- SNS上の情報拡散を考える上では、この10年ほどでフェイクニュースやエコーチェンバー(自分と似た意見を持つ人々と多く交流し、その意見が強化され、他の意見に触れる機会が減る現象)の問題が大きくなり、情報の質そのものが低下している状況がありますよね。ただ、それらは昔からあって、最近になってあぶり出されているだけなのかもしれません。

また、プラットフォームのアルゴリズムや収益構造の変更によって、拡散されやすい情報も変化していそうです。そのあたりは、研究されていてどうお感じになりますか?

- 佐野

- 主観ですが、たとえばデマであっても「重要だ」と思ったら反射的に広めてしまうような、人間の特性はSNS登場以前から変わっていないと思います。けれどご指摘のように、プラットフォームの変化や参加者のモチベーションの変化によって、SNSで拡散されやすい情報や拡散のされ方は変わっているでしょうね。

- 米満

- これまでの議論の通り、動画というフォーマットの普及によって、受け手の感情の動かされ方とともに、拡散のされ方も大きく変わっているように感じますね。

- 石淵

- 動画だと、一部を切り抜いて自分の解釈をテキストで加えたりして、正誤が歪んでいく現象があると思います。そうすると、元は正しくても拡散のスピードが増したり、拡散の形もフェイクニュース寄りになったりするんでしょうか。

- 佐野

- 拡散の形は変わっていきそうですね。前回触れた情報拡散ネットワークの形(図)も、もっと拡大して寄って見ると、不確かな情報にも正しい情報と同じような小さな円形がいくつも見えてきます。フェイクニュースのように途中から正誤が歪んでいくと、最初は一次情報から広がる大きな円ができていても、その先から小さな円が分岐していくような形になるのかもしれません。

図:情報拡散ネットワークの観察

- 西村

- 仮に誤情報であっても、ところどころで円の中心となる、強い拡散力を持つインフルエンサーは「媒介中心性が高い人」とも言えますね。その定義はどのようなものになるのでしょうか?

- 佐野

- はい。ネットワーク上の別の集団をつなぐときに、特定の人の投稿を通る頻度を媒介中心性といい、それが高いほど影響力があることを示します。

- 西村

- そのときどきで、結果としてたくさんリツイートされた人は媒介中心性が高い、ということになるのですね。

- 佐野

- はい。日本の場合は、やはりメディアなど公式のアカウントの媒介中心性が高いですね。

- 米満

- フェイクニュースの研究で、まとめサイトのようなミドルメディアがその生成に大きく影響していたというのを見たことがあります。ミドルメディアは別の集団やネットワークをつなぐような働き方をしているのかもしれませんね。

- 西村

- なるほど。必ずしも専門家ではなくとも影響力がある、媒介中心性の高い人もいますよね。インフルエンサーの立ち位置や影響度は、昨今で何か異なる傾向があったりするのでしょうか?

- 佐野

- それほど変わる印象はないですね。情報を受け渡すハブになる、それこそ2010年くらいから変わらずインフルエンサーであり続けている人は多いですし、広まり方が変化したわけでもないと思います。ただ、新しいインフルエンサーはどんどん出てきていますね。

- 澁谷

- それこそ、画像と映像の時代ならではのインフルエンサーは、この数年で爆発的に増えていますよね。

- 西村

- たしかに。たとえば美容系の人などは、努力している様子が動画でわかると、強い共感を呼ぶと思います。その点では、情報が少ないスターよりも一般人に近い人のほうが、信念や心情、状態の距離感も近いから共感を得やすいのかもしれません。そうした距離感も、シェアの速さや拡散の強さといった変数の一つになりそうですね。

そのあたりは今後も掘り下げていきたいと思います。今回は情報拡散について、さまざまな角度から議論ができました。佐野先生、ありがとうございました。

この記事はいかがでしたか?

-

澁谷 覚氏早稲田大学大学院経営管理研究科 教授

澁谷 覚氏早稲田大学大学院経営管理研究科 教授

本プロジェクト共同代表東京大学法学部卒業、東京電力(株)に勤務。慶應義塾大学でMBAを取得。同社退社後に慶應義塾大学で博士(経営学)を取得。新潟大学助教授、東北大学教授、学習院大学教授、レンヌ第一大学ビジネススクール客員教授等を歴任。学習院大学では2020~21年に国際社会科学部長を務めた。2022年より現職。

この間、情報通信サービス、IT系を中心に、食品、住宅、エンターテインメント等多くの企業において、特にデジタル・マーケティング戦略、顧客分析、ブランド構築、人材育成等の策定、実行支援を数多く経験。日本消費者行動研究学会会長、『消費者行動研究』編集長、日本商業学会『JSMDジャーナル』編集長、日本マーケティング学会『マーケティングジャーナル』副編集長、等を歴任。

-

柿原 正郎氏東京理科大学経営学部国際デザイン経営学科 教授関西学院大学経済学部卒業、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス博士課程修了(Ph.D. in Information Systems)。関西学院大学商学部講師・准教授、Yahoo! Japan研究所研究員、Google(東京およびシンガポール)リサーチ統括(検索領域・APAC)等を経て、2022年4月から現職。専門は経営情報システム、ユーザー行動分析。Google在職中から続く研究テーマは、デジタル環境下における消費者の情報探索行動。最近は、eスポーツやVTuber等のエンターテイメントコンテンツビジネスにおける消費者行動についても研究を進めている。

柿原 正郎氏東京理科大学経営学部国際デザイン経営学科 教授関西学院大学経済学部卒業、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス博士課程修了(Ph.D. in Information Systems)。関西学院大学商学部講師・准教授、Yahoo! Japan研究所研究員、Google(東京およびシンガポール)リサーチ統括(検索領域・APAC)等を経て、2022年4月から現職。専門は経営情報システム、ユーザー行動分析。Google在職中から続く研究テーマは、デジタル環境下における消費者の情報探索行動。最近は、eスポーツやVTuber等のエンターテイメントコンテンツビジネスにおける消費者行動についても研究を進めている。

-

石淵 順也氏関西学院大学商学部 教授関西学院大学商学部中途退学(大学院飛び級入学のため)。同大学商学研究科博士課程後期課程修了。博士(商学)。福岡大学商学部専任講師、助教授を経て、2006年4月関西学院大学商学部助教授(現准教授)、2011年4月より現職。専門は、消費者行動論、マーケティングリサーチ、商業論。特に、買物行動、消費者行動における感情の働き、商業集積の魅力などを研究。主著に『買物行動と感情―「人」らしさの復権』(有斐閣, 2019年)。日本消費者行動研究学会理事、日本マーケティング学会常任理事、日本商業学会理事、日本マーケティングサイエンス学会学会誌編集委員等を歴任。

石淵 順也氏関西学院大学商学部 教授関西学院大学商学部中途退学(大学院飛び級入学のため)。同大学商学研究科博士課程後期課程修了。博士(商学)。福岡大学商学部専任講師、助教授を経て、2006年4月関西学院大学商学部助教授(現准教授)、2011年4月より現職。専門は、消費者行動論、マーケティングリサーチ、商業論。特に、買物行動、消費者行動における感情の働き、商業集積の魅力などを研究。主著に『買物行動と感情―「人」らしさの復権』(有斐閣, 2019年)。日本消費者行動研究学会理事、日本マーケティング学会常任理事、日本商業学会理事、日本マーケティングサイエンス学会学会誌編集委員等を歴任。

-

杉谷 陽子氏上智大学経済学部経営学科 教授慶應義塾大学商学部卒業、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。博士(社会学)。上智大学経済学部経営学科助教、准教授を経て、2019年より現職。専門は消費者心理学、ブランド論、マーケティング論。日本商業学会関東部会理事、日本マーケティング学会常任理事、消費者行動研究学会理事。日本商業学会『流通研究』編集委員、消費者行動研究学会『消費者行動研究』副編集長等を歴任。

杉谷 陽子氏上智大学経済学部経営学科 教授慶應義塾大学商学部卒業、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。博士(社会学)。上智大学経済学部経営学科助教、准教授を経て、2019年より現職。専門は消費者心理学、ブランド論、マーケティング論。日本商業学会関東部会理事、日本マーケティング学会常任理事、消費者行動研究学会理事。日本商業学会『流通研究』編集委員、消費者行動研究学会『消費者行動研究』副編集長等を歴任。

-

佐野 幸恵氏筑波大学 システム情報系 准教授奈良女子大学理学部卒業、同大学院人間文化研究科(物理科学専攻)博士前期課程修了。株式会社富士通ゼネラルのシステムエンジニアとして勤務した後、東京工業大学大学院総合理工学研究科博士後期課程にて博士(理学)取得。日本大学理工学部助手、筑波大学システム情報系助教を経て、2022年8月より現職。専門は社会経済物理やネットワーク科学を中心とした計算社会科学。SNSにおける情報拡散の分析をはじめ、Wikipediaの閲覧行動に見られる記憶の減衰や、論文の謝辞ネットワークなど、人と情報のつながりをデータから分析している。計算社会科学会理事。日本物理学会、情報処理学会、人工知能学会、日本公衆衛生学会に所属。

佐野 幸恵氏筑波大学 システム情報系 准教授奈良女子大学理学部卒業、同大学院人間文化研究科(物理科学専攻)博士前期課程修了。株式会社富士通ゼネラルのシステムエンジニアとして勤務した後、東京工業大学大学院総合理工学研究科博士後期課程にて博士(理学)取得。日本大学理工学部助手、筑波大学システム情報系助教を経て、2022年8月より現職。専門は社会経済物理やネットワーク科学を中心とした計算社会科学。SNSにおける情報拡散の分析をはじめ、Wikipediaの閲覧行動に見られる記憶の減衰や、論文の謝辞ネットワークなど、人と情報のつながりをデータから分析している。計算社会科学会理事。日本物理学会、情報処理学会、人工知能学会、日本公衆衛生学会に所属。

-

博報堂DYホールディングス

Human-Centered AI Institute 所長補佐

本プロジェクト共同代表The University of York, M.Sc. in Environmental Economics and Environmental Management修了、およびCentral Saint Martins College of Art & Design, M.A. in Design Studies修了。

株式会社博報堂コンサルティングにてブランド戦略および事業戦略に関するコンサルティングに従事。株式会社博報堂ネットプリズムの設立、エグゼクティブ・マネージャーを経て、2018年より博報堂DYホールディングスにて研究開発および事業開発に従事。

-

博報堂DYホールディングス

マーケティング・テクノロジー・センター GM・上席研究員マーケティング・リサーチ会社勤務の後、株式会社博報堂にてストラテジックプランニング・ディレクターとして、事業・ブランド戦略立案から顧客獲得、コミュニケーションに関するプラニングに従事。VoiceVision、ブランド・イノベーションデザイン局にて、生活者共創やユーザー・イノベーションを専門に、コミュニティ・プロデューサーとしてプロジェクト推進を行う。2021年より博報堂DYホールディングスにて、マーケティング実践領域の研究開発に従事。経営学修士(MBA)。博⼠後期課程。大学非常勤講師(マーケティング、消費者行動、ブランド戦略)。