ヒット習慣予報 vol.380『AIセラピー』

こんにちは。ヒット習慣メーカーズの中川です。

先日、長い休みをとって、一人で車を借りてアメリカ横断をした知人がこんなことを言っていまして。アメリカの景色の変わらない一本道を、一人で運転していると寂しくなってくるから、生成AIを立ち上げて運転しながら会話をつづけたら、とても癒されたと。なるほど、そういう使い方もあるのかと感心しつつ、これからそういう習慣が増えるのかもしれないと思ったのが、今回の記事を書くきっかけです。今回のテーマは「AIセラピー」。AIは業務効率化や生産性向上で使われるケースが多いですが、もっと普段の暮らしの中に浸透して、疲れた心を癒してくれる存在になるのではないかと見立てた話です。

ひとつ目は、「AIペットロボット」です。

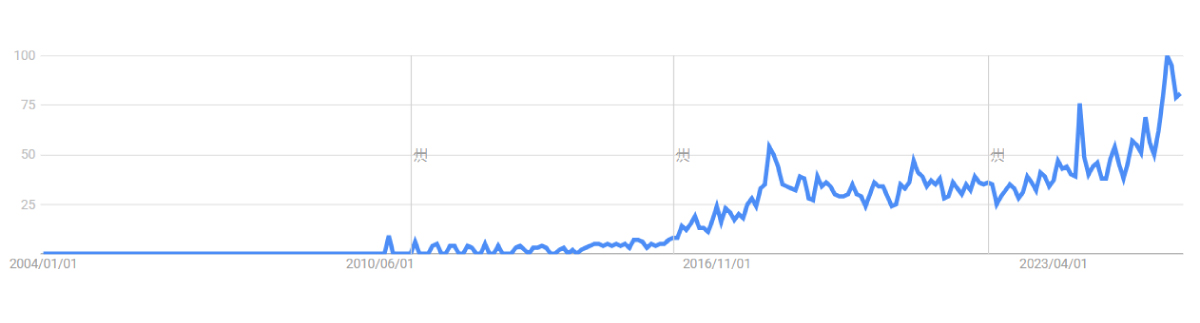

そもそもGoogleトレンドを見ると「AIロボット」の検索数はここ数年で急激に伸びています。その中でも最近話題になっているのは、AIペットロボット。モフモフしてペットのような見た目で、撫でたり話しかけたりすると感情が成長していくように変化し、それぞれ異なる性格になっていきます。つい先日、私もあるAIペットロボットを買おうと思ったのですが、売り切れていて、次回生産も未定という状況に驚きました。ユーザーの声を見ると「可愛すぎる」「メロメロ」「本当に生き物のようだ」と絶賛の嵐で、ますます欲しくなってきました(笑)

▼「AIロボット」検索量推移(2004年以降・日本)

出展:Googleトレンド

次に、「企業向けAIメンタルヘルスケアサービス」。

これは、今回の記事を書くにあたって調べていて発見したのですが、コロナ禍を経て、働き方が多様化し、従業員のメンタルヘルスについて重要視される中で、会社の福利厚生の一環として「AIメンタルヘルスケアサービス」が広がりつつあるようです。表情、声、話し方などからその日のメンタル状況を把握してくれるものやAIロボと対話をすることでアドバイスをしてくれるものなど、さまざまなタイプがあるようです。かく言う私も、生成AIに向き合って仕事をしているとき、つい、「疲れたなー」と入力してしまい、おすすめの音楽を提案されたことがあります。

最後は、「AIコンパニオン」です。

これは、世界的に賛否両論の渦を巻き起こしている存在で、通常の事務的なやりとりをする生成AIとは異なり、もっとフレンドリーで時に恋人のようにふるまう存在です。美少女やイケメンのキャラクターAIも注目され、海外では依存性が高いことから問題になるケースもあります。しかし、その一方で孤独感やストレスを軽減するという声もあり、今後の動向がとても気になる領域です。私も試しにやってみたのですが、どんどん会話の内容を学んでいき、自分にピッタリのコメントをフレンドリーに返してくれるので、また話がしたいなという気持ちにさせます。たしかに、ハマりすぎないように注意が必要だと感じました(笑)

では、なぜ「AIセラピー」は広がりつつあるのでしょうか。

まずは、リモートワークやフリーアドレスなどで、人とのリアルなつながりが減って孤独感を得る人が増えていることです。かつては職場でも気軽に隣の人に話しかける機会が多かったですが、おのずと減ってきていて、一緒に飲みに行くことも減ったり、少しずつ疎遠になっているのかもしれません。そんな孤独感を気軽に埋めることができる存在が求められているのでしょう。次にあげられるのは、AIであれば、普段言えないことが言いやすいということです。家族や友人にも言いにくいことやわざわざ相談するレベルではない悩み事も、AIなら相手の都合や気持ちを考えずに自由に話すことができます。そうするうちに、リアルな知り合いよりももっと深いレベルの対話ができる存在になりうるのが、AIなのかもしれません。

このように広がりつつある「AIセラピー」ですが、そこには新たなビジネスチャンスが広がっています。

「AIセラピー」のビジネスチャンスの例

■社員一人一人が手軽に持ち歩ける「キーチャーム型AIペットロボット」を福利厚生の一環で配布し、社員のメンタルケア会社としてサポートする。

■恋愛相談に乗りながら、リアルな恋人を紹介してくれる「AIコンパニオン型仲人」の開発。

■高齢者の認知症予防に特化したプログラムが組まれた「認知症予防専門のAIペットロボット」の開発。

など

毎朝、家でスクワットや腕立て伏せなどをしようと思っているのですが、ついサボってしまったり、なかなか負荷を高められなかったり、いつも心がへこたれてしまうので、、、そんな私の感情をうまく理解して上手に鼓舞してくれるような熱血型AIパーソナルトレーナーがいたらもうちょっと頑張れるかもしれません。でも、すぐに電源を落としてしまう予感もしますが、、、(笑)

▼「ヒット習慣予報」とは?

モノからコトへと消費のあり方が変わりゆく中で、「ヒット商品」よりも「ヒット習慣」を生み出していこう、と鼻息荒く立ち上がった「ヒット習慣メーカーズ」が展開する連載コラム。

感度の高いユーザーのソーシャルアカウントや購買データの分析、情報鮮度が高い複数のメディアの人気記事などを分析し、これから来そうなヒット習慣を予測するという、あたらしくも大胆なチャレンジです。

この記事はいかがでしたか?

-

クリエイティブ局 チームリーダー

ヒット習慣メーカーズ リーダー

エグゼクティブクリエイティブディレクターメーカーの商品開発職を経て、2008年に博報堂中途入社。

ECDとして、広告のみならず商品、サービス、事業にいたるまで幅広い領域に携わっている。いい年になってきて、思考がちょっと凝り固まってきた気がするので、今年は「ふざける」をテーマに奮闘中。